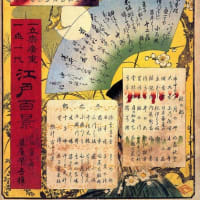

名所江戸百景を訪ねて

名所江戸百景を訪ねて

第68景 「みつまたわかれの淵」

この作品は、旧新大橋やや下流から隅田川の右岸を描いています。

隅田川が画面中央の葦の生える中洲で二股に分かれ、さらに画面奥の箱崎川で三又となることから「三俣」と呼ばれました。

「わかれの淵」と呼ばれる由来は、隅田川と箱崎川の分れ流れるところという説と、江戸湾の塩水と川の真水の分かれ目であるからという説などがあります。

正面のやや左に描かれている橋は東京都中央区日本橋蠣殻町と日本橋箱崎町との間にかかっていた橋、永久橋です。

その左には箱崎にあった田安家屋敷です。右側の朱塗りの門は堀田備中守、あるいは安藤長門守の屋敷と思われます。

隅田川には、米 俵、酒樽、木綿を積んだ荷船が描かれ、猪牙船や釣船も遠くに見えています。

隅田川の中洲

明和8年(1771年)に埋め立てられ一大歓楽地となりましたが、洪水などの影響で再び川が掘られました。昭和46年(1971年)~47年に境が埋め立てられ、現在は地続きとなっています。

芭蕉庵史跡展望庭園

松尾芭蕉が住まいを置いていたと言われる、小名木川と隅田川の合流地点です。現在は展望庭園となっており、芭蕉の像が立っています。

描かれた場所は

現在どのようになっているのでしょうか?

訪ねてみました。

写真は芭蕉庵史跡展望庭園より撮影しました。

最後に

百景に描かれている箱崎川は、隅田川・日本橋川・小名木川・浜町川を利用する水運の中継点として多数の船が行き交い、沿岸には倉庫が多数建てられていたと言います。

現在は、首都高速道路および東京シティエアターミナル建設のため1971年(昭和46年)に本流が埋め立てられ、1972年(昭和47年)に支川が埋め立てられ消滅しました。

ですから、東京都中央区日本橋蠣殻町と日本橋箱崎町との間にかかっていた橋、永久橋は今はもうありません。

現在、写真に写っている橋は清洲橋です。

今も昔も変わらないのは隅田川と空だけでしょうか。

参考

Wikipedia

太陽の地図帖 広重「名所江戸百景」の旅 監修・安村敏信