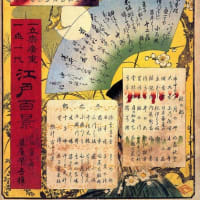

名所江戸百景を訪ねて

名所江戸百景を訪ねて

第69景 「浅草川大川端宮戸川」

画面左に柳橋の有名料亭「万八楼」があることから、柳橋付近を描いたものと推定されます。

左は神田川の河口に位置した柳橋の料亭、八万楼。

対岸は百本杭と御蔵橋。遠景に描かれている山は筑波山の双耳峰です。

左手前と右には大山詣での一団が描かれています。御幣を束にした梵天を掲げた彼らは両国橋東詰(画面右)の水垢離場(みずごりば)で身を清め、右の一団は左の神田川河口にある柳橋の船着き場を目指しました。

柳橋は、神田川が隅田川に流入する河口部にあり、周囲に料亭や船宿が建ち並んでいました。

大山詣り

神奈川県伊勢原市にある大山は古代より信仰の対象となっており、「大山詣り」として、江戸の人口が100万人の時代に、年間20万人もの参拝者が訪れたと言われています。

「大山詣り」の参拝者の多くは「講」と呼ばれる町内会や同業者組合による団体で、皆で費用を積み立て、お参りツアーとして出かけていました。

江戸の町から二、三日の距離にある大山は気軽に参拝できることから、絶好の行楽地として愛されていました。大山に参拝した後は江の島などへ行楽することが人気の行程とされていました。

水垢離

(みずごり)

冷水を浴びて身を清め、神仏の前に清浄な身になること。またはそのようにして行われる祈願の方法です。神道の禊に通じます。

江戸末期、大山参りの人々が、その出立に先立ち、垢離を取ったところからできた江戸両国の隅田川ベリの遊び場。垢離場(こりば)です。

柳橋

東京都台東区柳橋一丁目および柳橋二丁目にある橋です。

神田川が隅田川に流入する河口部に位置する第一橋梁で、その起源は江戸中期、同時は下柳原同朋町(中央区)と対岸の下平左衛門町(台東区)とは渡船で往来していたものの不便なため元禄10年(1697)に架橋を願い出て許可され翌年11年に完成しました。

明治20年(1887)に鋼鉄橋になり、その後の関東大震災にて焼失したため震災復興事業として昭和4年(1929)に現在の橋が完成しました。

描かれた場所は

現在どのようになっているのでしょうか?

訪ねてみました。

隅田川テラスにて撮影してみました。

最後に

写真は隅田川テラスにて撮影したのですが、隅田川テラスからですと、どう頑張っても柳橋が写りません。

どうやらこの作品は、川岸からではなく、船の上から見た風景が描かれているようで、大山詣りに参加している人の目線から描かれた作品と思われます。思わず大山詣りに参加したくなりますね。

参考

別冊太陽 広重「名所江戸百景」の旅 平凡社 監修 安村敏信