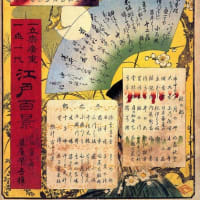

名所江戸百景を訪ねて

名所江戸百景を

第26景 「八景坂鎧掛松」

天祖神社の高台から海岸を見下ろした風景を描いています。

画面中央には「鎧掛松」と呼ばれた松が大きく描かれています。

中景の左側の集落は品川宿。海岸線に描かれた松は、東海道の松並木です。

遠景には房総半島の山々が描かれています。

八景天祖神社

八景天祖神社は、東京都大田区にある神社です。

かつては「神明社」という名称でした。

八景坂

(はっけいざか)

大田区文化財八景坂今でこそゆるやかな坂道であるが、昔は相当な急坂で、あたかも薬草などを刻む薬研の溝のようだったところから、別名薬研坂と呼ばれた。この坂の上からは、かつて大森の海辺より遠く房総まで一望でき、この風景を愛した人たちにより「笠島夜雨、鮫州晴嵐、大森暮雪、羽田帰帆、六郷夕照、大井落雁、袖浦秋月、池上晩鐘」という八景が選ばれ、八景坂というようになったといわれる。かつて坂上には、源義家が鎧をかけたと伝えられる松があり、広重らの浮世絵に描かれ、有名であった。昭和五十一年二月二十五日指定大田区教育委員会

鎧掛松

昔、源義家が欧州遠征に向かう際、八景天祖神社にて戦勝祈願をした折、境内にあった松の木に鎧を掛けたと伝えられている松です。

八景坂の鎧掛松は有名でしたが、明治時代に枯れてしまったといわれています。

描かれた場所は

現在どのようになっているのでしょうか?

訪ねてみました。

描かれた場所は、現在の八景児童遊園の辺りと思われます。

描かれた、鎧掛松は枯れてしまいありませんが、代わりに他の木々が生い茂っていました。

最後に

急な階段を登り八景天祖神社の境内にたどり着き、そこで、あたりを見渡しました。

広重の作品では、木といえば鎧掛松だけでしたが、現在は、木々が鬱蒼と生い茂り、遠くを見渡すことができません。

そこで、少しでも遠望できる場所を見つけ、写真を撮ってみましたが、

ビルしか見えない…

江戸時代の人々が見た眺望を見てみたかった。

帰りは、八景坂を下ってみました。今は、舗装され歩きやすかったのですが、急な坂道でした。

江戸時代には、雨が降ったら、土がえぐられ、まさに別名・薬研坂と呼ばれていたというのが納得しました。

第25景 「目黒元不二」<<<>>>第27景 「蒲田の梅園」

参考

Wikipedia

太陽の地図帖 広重「名所江戸百景」の旅