少し間が空いてしまいました…。

3月の遠征ではMAK 127SPを使って散開星団のM3も撮ってみました。

多段階露光で撮影し、処理したのですが、球状星団を引き立たせると中央部の飽和が強くなり、飽和を抑えても、短時間で撮影した中央部の星団が目立たなくなってしまいました…。

…>_<…

本当はこの回で最終回にしようと思ったのですが…。

お蔵入りの番外編につづく…。

(≧∀≦)

少し間が空いてしまいました…。

3月の遠征ではMAK 127SPを使って散開星団のM3も撮ってみました。

多段階露光で撮影し、処理したのですが、球状星団を引き立たせると中央部の飽和が強くなり、飽和を抑えても、短時間で撮影した中央部の星団が目立たなくなってしまいました…。

…>_<…

本当はこの回で最終回にしようと思ったのですが…。

お蔵入りの番外編につづく…。

(≧∀≦)

やっと6エリア目になります…。

お月様の中央やや東寄りにある「神酒の海」です…。

この画像でクレーターの名前を書くまでふつぅ〜に「かみさけの海」だとばっかり思っていました…。

「みきの海」だったとは…。

(//∇//)

では…。

(≧∀≦)

赤道儀化編のつづきです…。

前回の記事は経緯台仕様のAZ−GTiを赤道儀仕様に変更し、試写で残念な結果でした。

ネット徘徊でAZくんのオートガイドについて調べてみると…。

AG-GTi用のオートガイドポートって言うのが天体機材の販売店のアイベルさんで売ってるのを発見!

アイベルさんのHPではPHD2での検証済みとの記載…。

PHD2を導入…。

パソコンかぁ〜。

撮影に(現場に)パソコンは抵抗あるんですよねぇ〜。

電源確保や結露等々…。

ポート制作会社のHPだとM-GENでも大丈夫っぽい記載があるじゃあないですか!

なので追加でこの「AZ-AutoGuidePort」を購入してM -GENと接続して…。

問題は、ガイド鏡を何処に設置するか…。

まあ、とりあえず実験ってことで、カメラレンズを固定しているアリミゾに無理矢理設置して…。

その後、なかなか晴れの夜空も無く、しばらく放置…。

(//∇//)

やっと4/3の晩に晴れてくれましたのでノーマルEOSのX5に光映舎さんのフィルターをセットして自宅マンションのベランダで試運転!

北極星が観えないのですが、iPhoneのアプリ「PS Align Pro」を使ってアバウトにカメラを北極星辺りに向け、唯一観えるアルクトゥルスをワンスターアライメントで導入。

200mmならワンスターでの導入で、構図内にアルクトゥルスが見えたので助かりました。

M -GENのガイドをセットして…。

試写開始…。

60sec、120sec、180sec、240secと4パターンで撮ってみました。

240secは少し星像が伸びていました。

180sec位迄は、超拡大しないと分からない程度の星像でした。

極軸合わせが超いい加減だった為かもしれませんけどね…。

(苦笑)

とりあえずJEP一枚撮りの180secの元画像に中央部をトリミングして2倍拡大と3倍拡大画像を貼り付けてみました。

3倍にまで拡大すれば星像が伸びているのが分かりますけど、私的には「十分合格」の撮れ具合だと思いました。

ネット上でAZくんの赤道儀化の記事は見かけますが、実際の天体撮影画像をなかなか見かけません。

試運転の結果を考えると、200mmで180secで撮れるなら、そこそこ使えると思うんですけどね。

これから天の川シーズンなので、その時に使ってみます。

では。

(^_^)

最近の遠征では、赤道儀での撮影は一対象の撮影に90分以上かけることが増えてきました。

夏場なら天の川などをポタ赤のスカイメモSと広角レンズで撮影したりして結構忙しいのですが、スカイメモSだと頑張ってもノータッチガイドだと100mmレンズで180sec程度が限界です。

広角なら300sec位は大丈夫ですけどね。

私のオールド望遠レンズの80-200mmで200mmの撮影だとスカイメモSでは重荷…。

赤道儀をもう一台買う原資も無いし…。

何か策はないかなぁ〜って思っていたら…。

最近ネットで良く見かける「AZ-GTi

赤道儀化」…。

ファームウエアの書き換えをして、部材付け足す…。

追加で必要な部材はウエイト設置用の棒(実際は全ネジを使いました。)とウエイトとAG-GTiで鏡筒を北極星に向ける為の架台。

ウエイト用の棒は、以前持っていた赤道儀の延長シャフトを作った時に買って余っていたM12の全ネジで代用。

ウエイトはスカイメモ用に二個持っていたウエイトを代用。

架台は…。

スカイメモ用に持っていますが、コレを流用しちゃうとスカイメモでの撮影の時に困るので、仕方なく某中古サイトで新品の半額で入手…。

スカイメモ用の架台にあるアリミゾを固定するネジが赤道儀化するとAG-GTi本体が動いた時に当たってしまうらしいのでM8の六角ポルトとボルトカバーをホームセンターで購入。

で…。

パソコンでファームウエアを更新したら、今までSynScan-Pro起動時に出なかった「経緯台」「赤道儀」の選択画面が出て無事に成功。

いやぁ〜ファームウエアの更新が無事に出来てホッとしましたよ。

結構、ここで引っ掛かっちゃったって記事があったので、ドキドキでした。

揃えた部材を設置して…。

形だけは出来ました。

この赤道化によって追尾制度がどうなのかを検証したところ…。

200mm望遠レンズだと30secで星像びよぉ〜んって!

(≧∀≦)

やっぱり…。

そうなると…。

あとは…。

ガイドをどうするか…。

ですね…。

なので…。

「オートガイド編」へとつづく…。

(^_^)

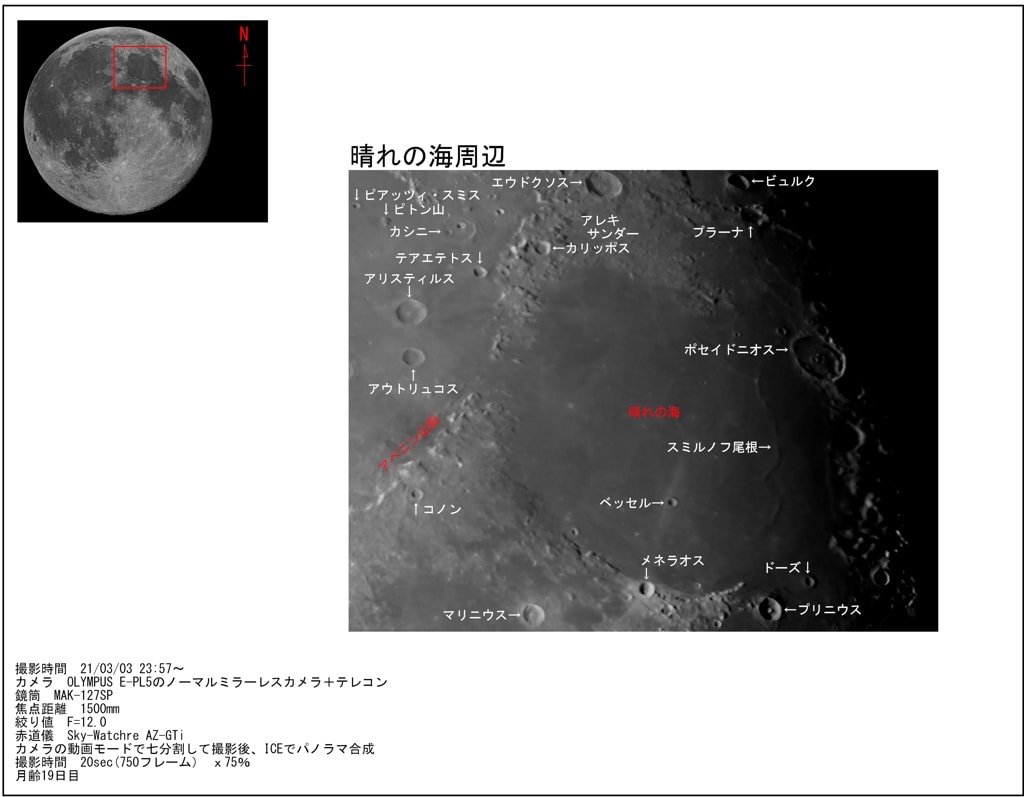

今回の月面マップは、お月様の中央部やや右上にある「晴れの海」周辺になります。

晴れの海のは「スミルノフ尾根」があって、この部分を拡大撮影したら面白そうなエリアです。

いつかC-MOSを使ってこの尾根をじっくりと撮影してみたいですね。

では。

(^_^)