名古屋・栄の愛知県美術館で開催中の現代アート展「国際芸術祭あいち2022」を見てきました。

会期は10月10日まで。この日訪れた県美術館をメーン会場として、県内の一宮市と常滑市、名古屋市緑区の有松会場でも催されています。

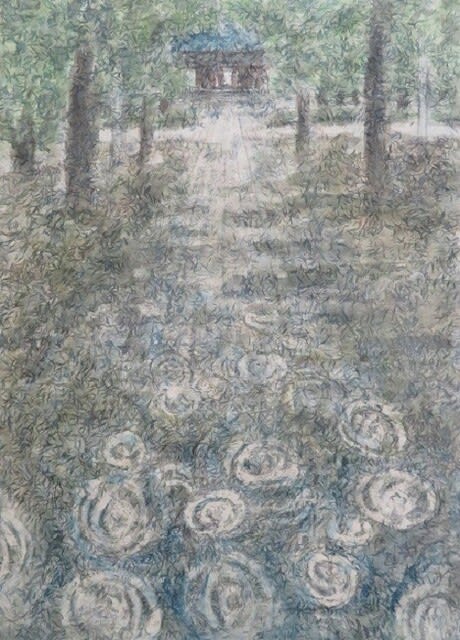

国際芸術祭には内外から100組のアーティストらが参加。「STILL ALIVE――今、を生き抜くアートのちから」をテーマに、コロナ禍、ロシアとウクライナの戦争、東日本大震災と福島原発事故、内戦、人種差別、性差別、圧政、暴力、人権侵害など、さまざまな現実と向き合い、絵画や彫刻、写真、映像などで訴えています。

現代美術に対する僕の理解力は乏しく、消化不良のまま会場を後にすることが少なくありません。

しかし今回は、作品の傍に掲示されている作家の紹介や創作の狙い、表現方法などの説明プレートが、平易な文と高齢者である僕にも読みやすい比較的大きな文字であることもあって、かなり消化できました。

国際芸術祭では県芸術劇場でも、関連するさまざまなパフォーミングアーツが企画されています。

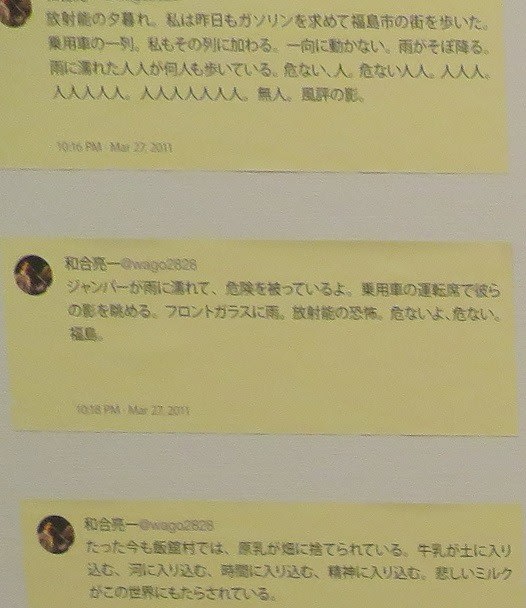

これは展示作品の説明プレート文の一部です