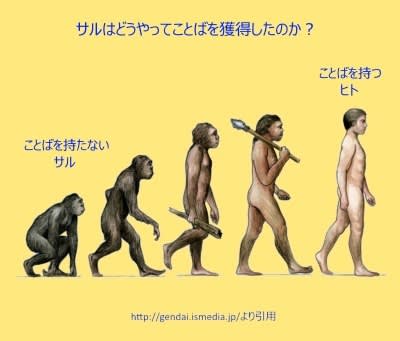

サルからヒトに進化する過程で、サルはどのようにしてことばを獲得したのでしょうか?今までほとんど語られることがなかった、心理学や言語学の視点から検討してみます。

心理学や言語学が明らかにする母語習得システムは、進化論を否定するという結果になります。

もくじ

脳言語学から分かること

チョムスキーの理論から分かること

アタッチメント理論から分かること

野生動物に育てられた子ども

ことばの習得に必要な条件とは

進化の過程でことばを獲得できるのか?

進化論は理論の脆弱さ、不確実さが見られる

詩人が詠む生きもの

~脳言語学から分かること~

パトリシア・クール(Patricia Katherine Kuhl) ワシントン大学 脳言語学者

動画 パトリシア・クール 「赤ちゃんは語学の天才」2011より引用

ことば(母語)の習得

ロケット開発には人類の英知が集められ設計されますが、それに勝るとも劣らない活動が、赤ちゃんの脳内で起こっています。言語の習得です。ことばを世代から世代へと受け渡すために必要なこと、それは親が赤ん坊に話しかけることです。幼児の脳は、世界全言語の音を聞き分ける力があるのですが、大人にはできません。幼児が持つ全言語対応の言語能力が、母国語のみの能力に集約されるのは、1歳を迎える前です。母語の習得には臨界期があり、7歳以降は大きく母語習得力を低下させてゆきます。

第二言語習得の実験

アメリカの幼児に、台湾語を聞かせる実験をおこないました。台湾人に教師役をお願いし、絵本を使い赤ん坊に語りかけてもらうと、幼児の脳は台湾語に反応するようになり、第二言語習得の準備を始めます。脳内で大人のことばのデータを集計し分類しているのです。赤ちゃんの脳は、統計処理をしながらことばを蓄積してゆきます。他方、テレビ、DVDなど機械を使った教育方法では幼児の脳は全く反応しません。機械による学習では、ことばに対する学習反応は起きません。母語の獲得は、人間関係の中で始まるということが分かります。

ポイント

・ことばを習得するため、赤ん坊は先天的に高度な能力を備えている。

・ことばの習得には臨界期がある。

・赤ん坊は自分が置かれた言語環境に合わせてことばを習得するが、ことばを話す親の存在が不可欠である。

~チョムスキーの理論から分かること~

チョムスキー(Noam Chomsky) アメリカの言語学者 1928年~

世界には4,500~7,000種類の言語があるといわれています。実に不思議なことですが、赤ん坊はこれらどの言語に対しても習得が可能なのです。赤ん坊が持つこの不思議な能力について、『現代言語学の父』チョムスキーは、二つの理論を使い説明します。

1)全ての言語の根底には、共通する言語規則(Universal Grammar)が存在する。そしてこの共通言語規則を、どの赤ん坊も先天的に知っている。

2)どの赤ん坊も、先天的に自分の母語を正確に構築する知識を備えている。この能力を言語構築力(Generative Grammar)といいます。

赤ん坊を見ると、一語文⇒二語文⇒三語文と、不完全な状態から始まり徐々に完成させてゆくので、赤ちゃんの脳も同じように発達しているというのが従来の見かたでした。これは、半分正しいのですが、半分間違っています。チョムスキーは、赤ん坊は生まれる前に世界中のことばを習得できる高度な知識を備えているという理論を提起しました。ここが、従来の見かたと異なるところです。

日本語には日本語固有の語彙、文法があり、英語には英語固有の語彙や文法があります。世界の言語にはそれぞれ固有の語彙や文法があることは知られています。このように世界の言語は全く異なる特徴で成り立っているのですが、すべての言語を貫く背骨のような規則が存在するのだとチョムスキーは唱えるのです。この背骨にあたる言語規則を『共通言語規則(Universal Grammar)』といいます。従来の日本語訳は、普遍文法と訳されています。

進化論の中には、人類は複数の地域で発生し進化してきたという理論もあるようです。ことばも地域ごとに発生したとすれば、世界中の言語が別々の文法や構造を持っているにも関わらず、共通言語規則が存在することを説明できなくなります。共通言語規則が存在するということは、創世記11章バベルの事件が神話ではないことを暗示しています。

~アタッチメント理論から分かること~

このまったりしたおじさん、ノーベル賞をもらった人です ( ゜O ゜)

コンラート・ローレンツ(Konrad Lorenz)オーストリア人 動物行動学者 1903~1989年

Konrad Lorenz Experiment with Geeseより引用

ローレンツは、ハイイロガンのヒナを卵からかえす実験をおこない、卵からかえったヒナは、初めて見た動くものに後追い行動(アタッチメント attachment behavior)すると発表しました。それはヒナが初めて見たものを脳に刻印(imprinting)するからで、刻印は成長してずっと可能なのではなく、ある時期から刻印できなくなります。この刻印可能な期間を臨界期(critical periods)といいます。ローレンツ博士のアタッチメント理論は、人の心理的成長を解明する足掛かりになりました。

ジョン・ボウルビー(John Bowlby) 英国の精神分析医 1907~1990年

心理学-2 アタッチメントに詳しく書かせていただきました。ご参照ください。

アタッチメント(親子の人格的な絆)は人が生きるのに必要不可欠な機能で、幼児期の子どもは特定の大人と密接な人間関係(アタッチメント)を結ぶよう生物学的にプログラムされています。人間のアタッチメントにも臨界期があり、この時期に特定の親(養育者)と心理的に安定した関係が築けるかどうかは、子どもの心理的成長や将来の問題行動に関わってきます。親子関係から学習するものの一つが言語です。

アタッチメント理論から、親子関係が非常に重要であるということと、臨界期があるということが分かります。

※赤ん坊がアタッチメントをつくる臨界期は、生後~3歳ないし5歳といわれます。

~野生動物に育てられた子ども~

とても痛ましい事例になりますが、野生動物に育てられた子ども(feral children)や、虐待により隔離され育てられた子どもがいます。こうした子どもたちが、保護と再教育を受けことばを習得する様子が記録されています。

アヴェロンの野生児(Victor of Aveyron)

1797年、フランスのサンセルナン・シュル・ランス(Saint Sernin sur Rance)で森の中をさまよう少年が発見されます。少年は話すことができず、保護されても森へ逃げ帰るということが繰り返されました。

1800年、自ら人の前に現れて保護されます。推定年齢は12歳、ビクターと名付けられました。ビクターの耳は聞こえていましたが、パリのろう学校でことばの教育が始められます。ジャン・イタールが教育を担当したのですが、基本的な日常会話までは習得できず、書くことができたのは『lait 牛乳』と『Oh Dieu 神よ』の二語だけでした。1828年、推定40歳パリで死亡します。

アマラとカマラ(Amala and Kamala)

1920年、インドのミドナプール(Midnapore)近くの森でオオカミと暮らす二人の少女が保護されました。シン牧師は少女たちを孤児院に連れて行き育てることにします。年下の1歳半くらいの女の子にアマラと名付け、年上の8歳くらいの女の子にはカマラと名付けました。

1921年、アマラは腎臓の感染症で死亡しました。カマラは30ほどの単語を覚えましたが、ことばの獲得には至らなかったようです。1929年、カマラは結核にかかり死亡します。

ジニー(Genie Wiley)

1970年、カリフォルニア州で虐待を受けた児童が発見されます。ジニーは1歳8か月~13歳までの間、密室に閉じ込めらて育ったため、家族と会話をすることがありませんでした。施設で保護され教育を受けましたが、100語程度の語彙にとどまり、言語習得に至らなかったといわれています。

これ以外にも野生動物に育てられた子どもはいて、記録も残されています。いずれのケースも、すでに言語習得の臨界期を過ぎていたためことばを獲得できなかったといわれています。

一方、ことばを習得しただけでなく結婚し子どもを育てた方もいます。マリーナ・チャップマンさん(Marina Chapman 推定1950年生まれ)は、4~9歳の間、コロンビアのジャングルでオマキザル(capuchins)に育てられました。ジャングルに入ってきたハンターに発見された時は、ことばを話すことができませんでした。ジャングルを出たあと、売春宿の下働き、ギャング一家の召使い、路上生活と暮らす場所を転々としました。施設で保護されたり教育を受けたことはなかったようですが、生活をする中でことばを回復させたようです。4歳まで家族とともに暮らした経験が、ことばの回復を可能にしたのでしょう。その後、縁あってイギリスに渡り家庭を築いたということです。

言語習得ができた人とできなかった人、その明暗を分けたのが臨界期までの親との密接な関わりだったのです。

~ことばの習得に必要な条件とは~

言語習得に必要な条件をまとめてみましょう。

条件1 先天的言語能力

チョムスキーが提起する、共通言語規則と言語構築力です。ほかの動物が言語を獲得できないのは、この能力を備えていないからです。

条件2 親の存在

先天的言語能力を働かせるためには、子どもにことばを聞かせる親(人間)の存在が必要です。親子がアタッチメントを築くなかからことばは習得されます。

条件3 臨界期

臨界期を過ぎてからではダメなので臨界期までに親子関係が築かれること。

以上3つの条件すべてを満たさないと、言語を習得できません。サルからヒトへ進化する過程で、3つの条件を満たすことができるのでしょうか?

~進化の過程でことばを獲得できるのか?~

サルがヒトに進化する過程で、言語獲得の3条件を満たすことができるのか検討します。

現実の世界で、サルがヒトの子どもを生んだということは聞いたことがありません。一度もないはずです。ではありますが理論上、突然変異で遺伝子に変化が生じ、サルの親からヒトの子どもが一人だけ生まれた場合、子どもはことばを獲得できるのかどうかを検討します。

この場合、赤ん坊は人間の体で生まれたので、条件1-先天的言語能力はクリアします。しかし、赤ん坊の親はサルでヒトではありません。赤ん坊にことばを聞かせることができないため、条件2-親の存在がNGとなり、ことばは習得できないことになります。

このような環境では、赤ん坊の脳は『キーキー』という、サルのコミュニケーションを学習します。このまま臨界期が過ぎると言語習得機能を失い、赤ん坊はサルのコミュニケーションに特化してしまいます。人のことばを覚えることなく、一生を終えるのです。これは何世代繰り返しても同じ結果になります。

『いや、そうではない。進化は集団的に起こったんだ!』と唱える方もいます。では、サルの親から一斉にヒトの子どもが生まれた場合を検討してみます。

この場合も、条件1の先天的言語能力はクリアします。しかし、条件2の親の存在がNGなので、やはりことばの習得はできないのです。

サルからヒトへの進化が、徐々に起こったにしろ集団的に起こったにしろ、ことばを話す親が存在しないのですから、ことばの獲得は起こりません。何千何万という世代を経たとしても、ことばの獲得は起こらないのです。現在ヒトが持つ言語獲得システムは、赤ん坊の親が人間であることを条件に成立しているからです。

発達心理学や言語学が示す言語習得システムは、進化論を否定しているという結果になります。

今回は、サルの親から突然変異で人の体を持った赤ん坊が生まれたという設定で始めましたが、こうしたことは、実際の自然界にはない現象だということと、一度も実証されたことがない現象だということを付け加えておきます。

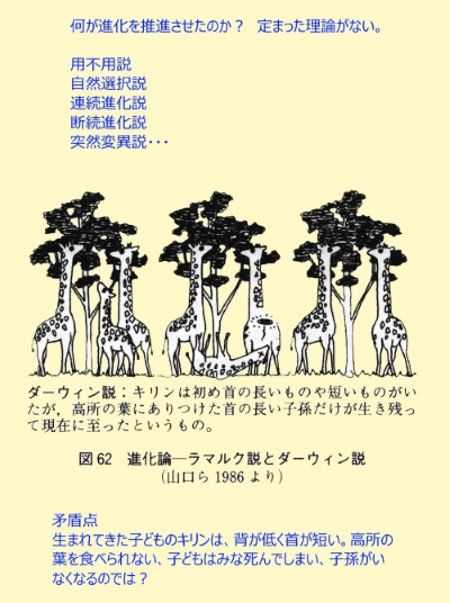

~進化論は理論の脆弱さ、不確実さが見られる~

もし、生物の進化が実際に起こったできごとで真理であるなら、生物学、考古学、心理学、言語学・・・どのような観点から見ても進化を肯定する結果が出るはずです。ところが今回見たように、心理学と言語学の観点から見ると、どうしても矛盾が生じてしまいます。心理学と言語学に間違いがあるのか、もしくは進化論に間違いがあるかの、どちらかになります。

進化論の大きな間違いを二つ指摘させていただきます。一つは、素直な心で生物の実態を観察していないということ。もう一つは、進化論の本質は『無神論』であって、イデオロギー(思想)の分野に所属するものだということです。進化論は表向きは科学を装っていますが、『科学』という隠れミノを着た『無神論』です。進化論が所属するべき分野は自然科学ではなく哲学です。

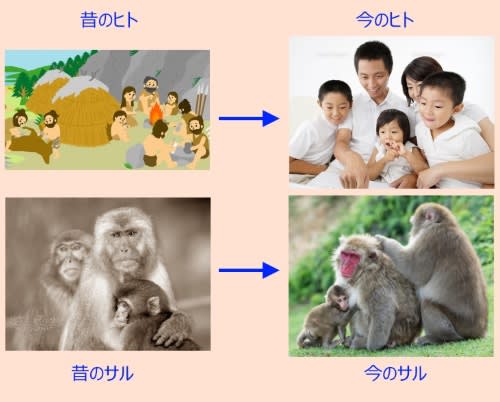

現実のサルやヒトの生命活動から観察できるのは、次のことです。

・サルはサルで繁殖している

・ヒトはヒトで繁殖している

・サルにはサルのコミュニケーションがある

・ヒトにはヒトの言語がある

・こうした秩序ある営みが10年、100年、1,000年と恒久的に継続している

・全ての生き物において、同様の秩序が見られる

実際に観察できること

実際に観察できないこと

サルはサルの子どもを生む、ヒトはヒトの子どもを生む、ということを私たちは実際に観察することができます。そして、そこに秩序ある生命活動を見るのです。しかし、サルがヒトの子どもを生んだとか、サルがヒトに進化したという現象が、実際の自然界にあるでしょうか?そのような現象は存在しないのです。素直な心で自然を観察すれば、生物は種類ごとに繁殖してきたという結論に至るはずです。

進化論は、遺伝子に『突然変異』が生じたことを進化の推進力にしますが、これは実際に観察される生物の生態と矛盾したことです。現実の生物はきっちりと種類ごとに分かれて繁殖しており、突然変異(偶然性)に基づいて繁殖している個体は一つもないのです。

また、突然変異という理屈自体、科学的な説明になっていません。突然変異が、いつ、どこで、なぜ、どのように起こったのか、こうした因果関係があきらかにされてない、つまり科学的な説明が果たされていないのです。『突然変異』を一皮むけば、偶然性や恣意性でしかありません。

自然科学という分野は因果関係、法則、秩序といった必然性に基盤を置く学問であって、偶然性や恣意性を根拠に理論をつくる学問ではありません。もし『突然変異でサルがヒトになった』ことが科学的な理論になるなら、『神が天地を創った』ことも科学的な理論になるはずです。

科学(広辞苑)

1)世界と現象の一部を対象領域とする、経験的に論証できる系統的な合理的認識。

2)狭義では自然科学と同義。→自然科学:自然に属する諸対象を取り扱い、その法則性を明らかにする学問。

広辞苑の定義にあるように、科学者が自分は科学者であると自認するのであれば『経験的に論証できること。系統的認識。合理的認識』の上に理論を築かなければならないはずです。科学にしても人間がやることですから、科学という学問が常に100%正しいものだとは思っていませんが、どの程度の検証がおこなわれどの程度の確実さがあるのかは、科学者自身が自覚をしていただきたいのです。

進化論は時代とともに理論体系を大きく変えてきました。ダーウィンの自然選択説、スペンサーの適者生存説、オズボーンの定向進化説、ハクスリーの跳躍説、ド・フリースの突然変異説、マイヤーの総合説・・・このようにパラダイム(時代や知識)の転換が起こるたび、次から次へと理論体系が変更されています。『行きあたりばったり』なのです。理論体系がコロコロと変更されるというのは、進化論が科学的理論として脆弱で、不確実さが多く、信憑性のない理論であることの現れです。

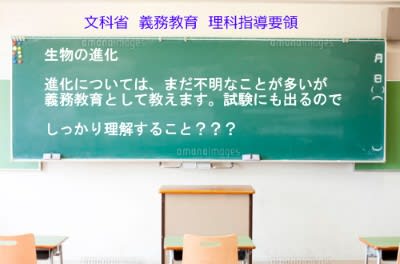

教科書検定の基本事項には『・・・公正・中立でバランスのとれた教科書記述。教科書記述の正確性の確保が求められる』とあります。これは教科書執筆者、出版社、文科省に周知されていることです。

確実性の高い理論が、教科書に載るのは当然のことですが、正確性が確保されていない進化論が義務教育で教えられることは、検定の基本事項『正確性の確保』に反することです。

仮に、正確性が低いまま教科書に載せるのであれば、対立する理論も併記しなくてはなりません。それが『公正、中立』というものです。不確実な理論に肩入れするような教科書編集は、教科書検定の基準に反することです。ヘッケルの反復説が訂正されないまま、現在でも義務教育で教えられていることは、検定の『正確性の確保』に反することですが、学者や文科省はどう思っているのでしょう?

『いやいや、進化論が確立した科学だなんて教科書に書いてないよ!』と、進化論を擁護する方がいわれるかもしれませんが、少なくとも義務教育で習う生徒はそのような認識はしていません。義務教育という場を使って教えることが、国のお墨付きを得ているという印象を国民に与えるからです。もし『進化論が確立した科学でない』のであれば、不確実な理論を義務教育の中に持ち込むことは、矛盾していると分かるはずです。

家永教科書訴訟は、歴史記述を巡り学者が教科書検定の違法性を訴えた裁判ですが、最高裁が下した判例を見ると『検定制度は・・・教育内容が正確、中立、公正であること・・・を守ることが目的であるから合法と認められる』とあるのです。検定制度が合法であるための条件は『正確、中立、公正』さが守られていることです。『正確、中立、公正』さが守られない教育内容は違法性があるということを、学者と文科省はよくわきまえるべきです。

このように進化論は脆弱さ、不確実さを含んだ理論なのですが、これを手放そうとしない人がたくさんいます。それは『神の存在を認めたくない』というのが本音であって、これこそが進化論の本質なのです。人間には、どのような手段を使ってでも、神の存在を否定しようとする性質があるからです。

進化論の本質は『無神論』というイデオロギーです。現在は『生物学の進化論』という隠れミノをまとっていますが、進化論が破たんしたら次は別の隠れミノをまっとって世に現れることでしょう。

謙虚な気持ちで自然を観察するなら、神の存在を認めずにはおれないはずです。

詩篇19篇抜粋 現代訳

天は神の栄光を表し、大空は創造の御業(みわざ)を物語る。

昼となく夜となく、神のことを示している。

自然界はことばで語るわけではないが、

彼らが語っているその声は、

全地にあまねく広まっている。

~詩人が詠む生きもの~

詩人 水野源三

『生きる』

神さまの

大きな御手の中で

かたつむりは

かたつむりらしく歩み

蛍草は

蛍草らしく咲き

雨蛙は

雨蛙らしく鳴き

神さまの

大きな御手の中で

私は

私らしく

生きる

水野源三さんは、小学校四年の時地元ではやった赤痢にかかりその高熱が原因で脳性麻痺となりました。手足の自由を全く失い寝たきりとなり、話す機能まで失い、残されたのは聞くことと、まばたきでした。

源三さんは、脳性小児麻痺になったあと心が乱れ、死にたい死にたいと思い詰めていました。自殺をしたくても自分の手も足も動かないので、死ぬこともできませんでした。神を呪い、世間を呪い、暗い奥座敷で毎日を過ごしていたのです。寝たきりの息子がいるということで、世間から白い目で見られる。そのような時代でした。自力で家を出ることができないので、訪ねてくる人が外の世界との唯一の接触でした。

源三さんが寝たきりになって5年後、ある牧師が寝たきりの少年がいるという話を聞き、源三さんの家を訪ねてきました。その時、初めて聖書を手にしたことがきっかけで、イエス・キリストを信じることになります。源三さんが信仰を持ったあと、お母さん、さらにお父さんもクリスチャンとなりました。それまで暗かった家庭が、源三さんを中心に明るく変わったのです。

源三さんは家族の中心的存在となり、家族が抱える問題、悩みは、源三さんに相談をする、そのような存在になりました。

源三さんは詩や歌を作るようになり、のちにたまった詩集が出版され多くの人の目にとまることになります。源三さんの詩集に感銘を受けた人が全国から訪ねて来るようになり、海外からの訪問もあったとのことです。源三さんの飾らない日常をうたった詩には、ぬくもり、希望があります。

話すこと、書くことのできない源三さんでしたが、源三さんのお母さんがあいうえお50音表のボードを作り、お母さんが50音表を指さし、源三さんがまばたきをして一字が決まるというやり方で、一文字一文字紡ぐようにして詩を作ったということです。

毎日寝たきりで話すこともできない源三さんが、多くの人に生きる力を与えました。神様は、不思議なことをなさるお方です。

コリント人への手紙 第一 1章27~29節 新共同訳

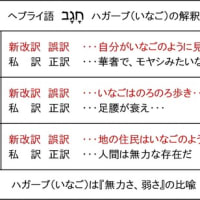

27 ・・・神は知恵ある者に恥をかかせるため、世の無学な者を選び、力ある者に恥をかかせるため、世の無力な者を選ばれました。

28 また、神は地位のある者を無力な者とするため、世の無に等しい者、身分の卑しい者や見下げられている者を選ばれたのです。

29 それは、だれ一人、神の前で誇ることがないようにするためです。

第一ペテロ3:15~16 新共同訳

15 ・・・あなたがたの抱いている希望について説明を要求する人には、いつでも弁明できるように備えていなさい。

16 それも、穏やかに、敬意をもって、正しい良心で、弁明するようにしなさい。そうすれば、キリストに結ばれたあなたがたの善い生活をののしる者たちは、悪口を言ったことで恥じ入るようになるのです。

第二ペテロ3章18節 新共同訳

・・・救い主イエス・キリストの恵みと知識において、成長しなさい。・・・

詩篇119篇66節 新共同訳

確かな判断力と知識をもつようにわたしを教えてください。わたしはあなたの戒めを信じています。