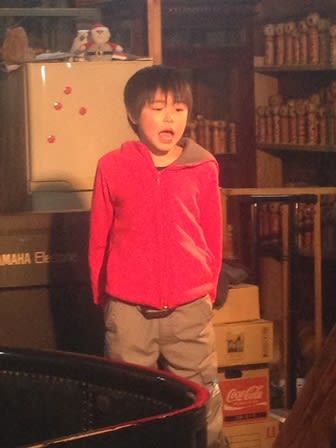

飴屋先生が震災前に開いていた「音楽の正体」という講座で、一番最初から毎回欠かさずご参加下さって先生の一番弟子と言われ、今では様々な面でご協力下さっているSさんが、この度ひなたちゃんにピアノを教えて下さることになりました。

今日初めてのレッスンへ行ってきたのですが…教えるのがすごくお上手で、初見のひなたちゃんも夢中になって習っていました。

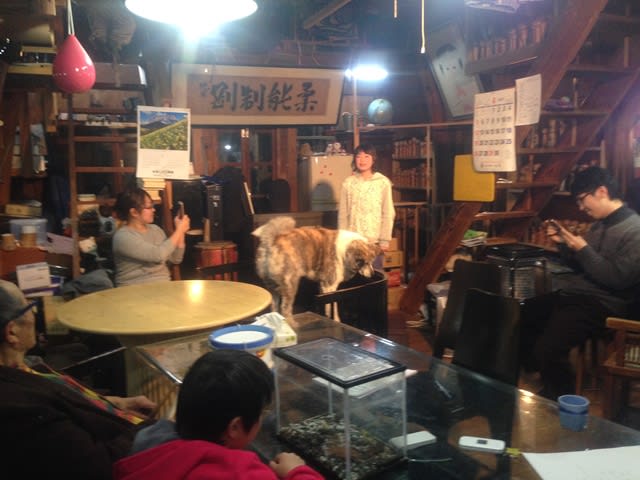

一緒に行かせて頂いた李生子も少し教えて頂きましたが、教え方を見ているだけでもとても勉強になりました。

また、さすがは一番弟子と言われるだけあって先生のスイング唱法をピアノ奏法でも実践なさっており、私たちはいつも先生の身近で教えられているはずなのにまさに目からうろこといった感じでした。

これからもひなたちゃんと共にもっともっと勉強していきたいと思います。

今日初めてのレッスンへ行ってきたのですが…教えるのがすごくお上手で、初見のひなたちゃんも夢中になって習っていました。

一緒に行かせて頂いた李生子も少し教えて頂きましたが、教え方を見ているだけでもとても勉強になりました。

また、さすがは一番弟子と言われるだけあって先生のスイング唱法をピアノ奏法でも実践なさっており、私たちはいつも先生の身近で教えられているはずなのにまさに目からうろこといった感じでした。

これからもひなたちゃんと共にもっともっと勉強していきたいと思います。