長野盆地で稲作をするための生命線は善光寺平用水。

長野盆地の西を流れる裾花川から水を引いてくる用水。歴史は古く中世以前にすでにあったようだ。裾花川からだけでは足りずに水争いも多々あったようだが犀川からも取水するようになってからは安定したという。

極小規模ながら父と母も用水費を払い善光寺平用水を使ってきた。

しかし、善光寺平用水って何ぞや?と問うてみても母は善光寺平用水を使って稲作をしてるとしかわかってない(^^;

このご時勢では調べるのもはばかられるから図書館とか正常化した後にしてとりあえず歩いてみることにしたのは数日前。そこで早くも頓珍漢になった(^^;

本日も長野県庁からスタート。

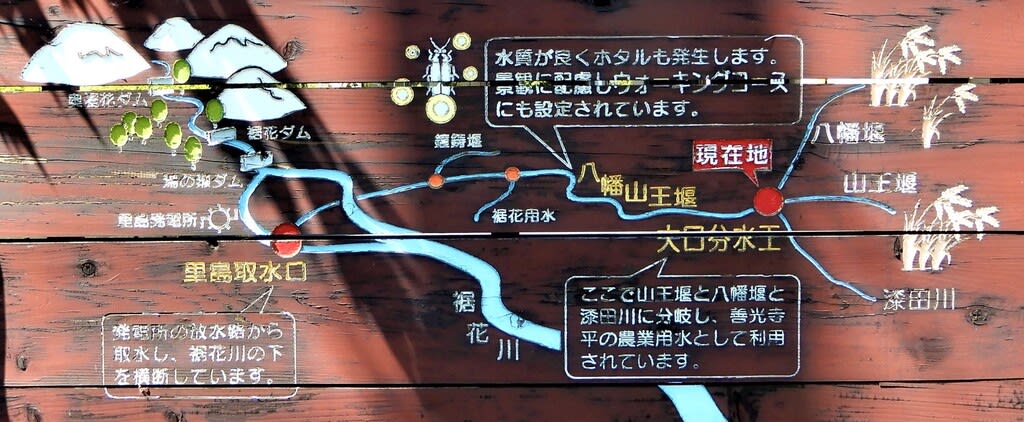

長野県庁から裾花川方面へ少し行けば、善光寺平用水・大口分水工。

裾花川の東電里島発電所下の里島取水口から取水された用水は八幡山王堰を通って大口分水工から分岐する。

八幡山王堰をさかのぼっていけば里島取水口にたどりつけると単純に考えていたのだけど、市街地から田園地帯へと流れる善光寺平用水をさかのぼるのは民家の関係で一筋縄ではいかない。

大口分水工からすでに用水沿いにはさかのぼれない。

用水につかず離れずな感じで歩く。

このあたりからは用水沿いに行けそうか?

民家二軒分なんだけど用水沿いに行けないから橋を渡ってまわりみち。

用水で洗い物とかしていた名残がある。

あそこも取水口かな?

裾花本線堰というのか。でもますますにこんぐらがるから後日。

再び用水沿い。

善光寺平用水は疏水百選にも選定されている。

そんな感じで民家で途切れたり右岸と左岸を行ったり来たりでさかのぼる。

お!小さな神社さま。

養蚕の神さまのようだ。

神社脇を曲がったらまた分水工だ。

鐘鋳分水工。

さかのぼる。

つきあたり。

草むらだけど道がある。

草むらを上って下りたら裾花川だ!

おお!!!

これが裾花頭首工!

本日の善光寺平用水さかのぼりはここまで。

なかなか里島取水口までたどりつかない(^^;