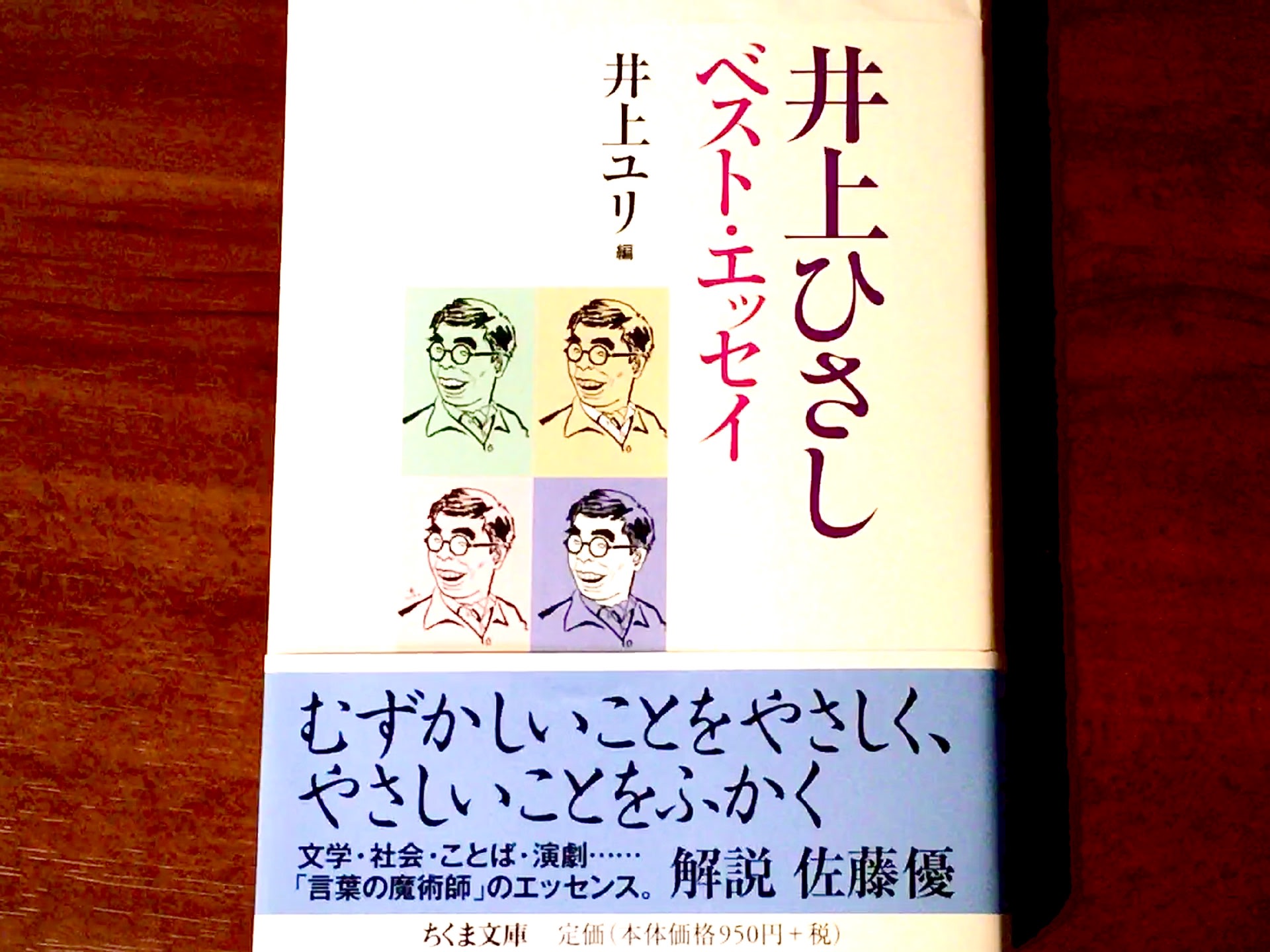

青森旅行のお供に、また仙台一泊にも持っていこうと思っていた本。

編者のユリさんは、井上ひさしさんの奥様。

後書きで書かれていたけど、ベスト・エッセイとして選んだけれど、どれも面白いと。

確かにそう。エッセイを読むと、書いた人もまた人間なんだなあと実感できる。

若くに父を失い、奮闘する母の姿。薬局を継ぎ、薬局で本も売り、それがうまくいかなくなると女性の生理用品の製造、販売を手掛ける。

それも行き詰まると屋台。次は土木工事の請負、井上組を立ち上げる。

ひさし少年は、サーカスに憧れていた。東北各地を転々とする生活が嫌で、サーカスの団員になりたいと思った。

家出しようと荷物をまとめていると、弟が抱きついて止めた。「手は、心を抱き締めるためにある」と知った。

緘黙(かんもく)症(発話が滞ること)になったこともあった。転校が多く、方言の違いを飲み込めず。また、母のことでいじられもし。

青年時代には、ストリップ劇場の文芸部で働く。寸劇の台本を書いていた。

またNHKにひと月住み込んでいた時もあった。無断で。

創作者に憧れ続け、本を愛し続けた。

私にとって、井上ひさしさんは特別なのだと気づきもした。

生まれて初めて、生の小説家を見たのは井上さんだった。

仙台で、大学生のときアルバイトしていたホテルのレストランに、井上さんは来た。

私がたまたま井上さんの注文したカニピラフを届けた。

何の会話もしていない。向こうは私の存在など目にも入っていなかったかもしれない。

何の集いだったのかわかりませんが、女性陣に囲まれていらっしゃった。

厨房には、あの色紙が。

「むずかしいことをやさしく、やさしいことをふかく、ふかいことをゆかいに、ゆかいなことをまじめに、書く」

そのホテルはもうない。でも、私を作る大切な記憶となっている。書くときの標語にも。

山形の置賜(おきたま)盆地産だった。そこには一度、友人を尋ねて行ったことがあるので、一層親しみも増した。

言葉について。日本語のこと。意味よりリズムや感覚を伝えるオノマトペの大事さ。

また、様々な悪態の効用。接続詞を使わなくなった現代への危惧、などなど。

やっぱり、大きな人だ。

大きな人にも、下積み生活があった。

最初から大きな人はいない。

井上ひさし 著/井上ユリ 編/ちくま文庫/2019

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます