(承前)

新羅親征を前にして神の崇りによって亡くなったのは、天皇史上二人目である。最初は仲哀天皇(足仲彦天皇)である。仲哀天皇と神功皇后(気長足姫皇后)とは、熊襲を平定しようと筑紫へ進軍したが、そこで皇后が神憑りして、海の向こうに「宝有る国」(仲哀紀八年九月)があると託宣を伝えた。真に受けなかった仲哀天皇はあっけなく亡くなってしまった。今、斉明天皇も亡くなっている。言い伝えを信じていた人にとって、これは重要な事柄であったろう。最も信じていたのは斉明天皇自身であったかもしれない。そもそも彼女は、「宝皇女」(舒明紀二年正月)といった。「宝有る国」(仲哀紀八年九月)、「財宝国」(神功前紀仲哀九年二月)、「財国」・「財土」(神功前紀仲哀九年四月)、すなわち、新羅のことが頭にこびりついていた。そして舒明天皇(息長足日広額天皇)と再婚した。新旧両カップルの論を比較する図のようになる。

「足姫」や「天豊」などは尊称である。神功皇后の「気長」と舒明天皇の「息長」 はともに近江国坂田郡、従前の滋賀県坂田郡近江町、現在は米原市となっているところの地名であり、 息長族の系譜を引いている皇族のことという。だから、舒明天皇と神功皇后の名前はよく似ている。斉明天皇は神功皇后のようになろうとして失敗し、仲哀天皇の運命を担うことになってしまった。名前は「足」を共にし、「彦」と「姫」とは男女の対で同じと見なせる。仲哀天皇にあって斉明天皇にないのは 「仲」だけである。

万葉集の巻一の最初の部分の編者が作った「中皇命」(万3・4・10・11・12) という名の「中」とは、仲哀天皇の「足仲彦天皇」によったものであった。最初に、皮肉にしてふさわしい諡号の「天皇財重日足仲姫天皇」なる長たらしい名前を構想し、大幅に省略して「仲天皇」、それを万葉集の言文一致運動に従って「中皇命」とした。自分が仲哀天皇の運命を担うものであることも知らずに、愚かな外征に赴いたことを揶揄した名づけであると考える。

「中皇命」については、諸説ある。称徳天皇の宣命に、「挂万久毛畏支新城乃大宮尓天下治給之中豆天皇乃臣等乎召天後乃御命仁勅之久」(続日本紀・神護景雲三年(769)十月)とあったり、大安寺伽藍縁起并流記資財帳(天平三年(731))に、「仲天皇奏久、妾毛我妋等炊女而奉レ造止奏支」とあることから、中天皇と同様の名称であるとする説がある。また、野中寺弥勒像の銘に、中宮天皇、すなわち、「丙寅年四月大旧八日癸卯開記、栢寺智識之等、詣中宮天皇大御身労坐之時、誓願之奉弥勒御像也、友等人数一百十八、是依六道四生人等、此教可相之也」とあることも絡めて捉える説もある。

しかし、50年以上も後に現れた、その途中には確かには現れていない言葉と同じ概念であるとするのは疑問である。井上2000.は、「中天皇の語義についても、学者の説はきわめて多岐にわたっているが、問題が錯綜した理由の一つは、先にあげた中宮天皇や『万葉集』の中皇命を、この中天皇と一緒にとりあげるからである。しかし私は、中宮天皇と中天皇を一緒にするのはおかしいとおもうし、『万葉集』の中皇命は、果して天皇かどうかも疑問とすべきだとおもう。言葉をかえていうと、中天皇は中皇命とは別に扱うべきである。」(246頁)と尤もな意見を示している。さらに、野中寺弥勒像の銘について、東野2010.は、「銘の信憑性に疑念」を抱いている。「像の表面の状態が、戦前と戦後で一変している」こと、「文中に使用されている四つの「之」」や「「六道四生人等」という表現」が、「七世紀の銘文に似つかわしくない」と指摘する(20~21頁)。

飛鳥時代の万3~4・10~12番歌にある「中皇命」の「中」についてのみ考えた場合、著名な捉え方として、必ずといっていいほど折口説があげられている。

神と天皇との仲立ちという、巫女的な存在と考えられている。しかし、紀の記事において、斉明天皇が巫女であったと考えられる事象は、皇極紀元年八月条の雨乞い記事ぐらいしか見当たらない。前兆をとらえる点を過大視していくと、予言者的な「時の人」は皆、いわば「中時人」ということになってしまう。崇神紀十年九月条で、「少女」(「童女」)は、崇神天皇の伯父であり、義父でもある大彦命に怪を歌って去っていっている。彼女が「中少女」(「中童女」)であるとは記されていない。

一方、井上2000.は、「古代には、皇位継承上の困難な事情のある時、先帝または前帝の皇后が即位するという慣行があったのであり、それが女帝の本来のすがたであった、とみるのである。」(228頁)、「これら[元明女帝・倭姫・持統女帝]に共通なことは、女帝の即位がいわば権宜の処置であることで、そのような天皇は、中つぎの天皇に他ならないではないか。」(246頁)とする。「中」=中継ぎであるという論である。女帝を特別視した考え方で、続日本紀の慶雲四年七月条の詔に見える「不改常典の法」に従ってのこととされている。しかし、中継ぎという意味で「中」の語が用いられた例は記紀に見られない。また、「不改常典の法」の内容は不明で、「天智天皇(「近江大津宮に御宇しし大倭根子天皇」)の時期に定まったとされる、直系の皇位継承法のこととしか考えられないであろう。」(吉村2012.162頁)といった程度のものであり(注3)、いささか仮構にすぎる議論である。

そもそも、男女に関係なく、すべての天皇は中継ぎである。山之口貘の「喪のある景色」に、「うしろを振りむくと/親である/親のうしろがその親である/その親のそのまたうしろがまたその親の親であるといふやうに/親の親の親ばつかりが/むかしの奧へとつづいてゐる/まへを見ると/まへは子である/子のまへはその子である/その子のそのまたまへはそのまた子の子であるといふやうに/子の子の子の子の子ばつかりが/空の彼方へ消えいるやうに/未来の涯へとつづいてゐる/こんな景色のなかに/神のバトンが落ちてゐる/血に染まつた地球が落ちてゐる」(山之口2013.246~247頁)とある。

他の説として、「中」は、二人目、あるいは、二代目の義とする。本居宣長・続紀歴朝詔詞解に端を発する。「中都天皇は、元正天皇也、平城は、元明天皇より宮敷坐て、元正天皇は、第二世に、坐ますが故に、中都とは申給へる也、中昔に、人の女子あまたある中にも、第二にあたるを、中の君といへると同じ、」(国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/933886/118)とある。「中津少童命」・「中筒男命」(神代紀第五段一書第六)などの神々や「中子仲彦」(応神紀二十二年九月)、「足仲彦天皇」(仲哀天皇)は日本武尊なども三人兄弟の「中」の子であるとし、「住吉仲皇子」(仁徳紀二年三月)は仁徳天皇の皇后、磐之媛命が産んだ四人兄弟の第二子であるとし、「泊瀬仲王」は聖徳太子の第二子であったらしいからとする。そこから発展させて、「中女」(推古前紀)と呼ばれた推古天皇は、堅塩媛の第四子ながら皇女としては第二子にあたり、「中大兄」は、舒明天皇の皇子のうち、古人大兄につぐ二人目の大兄だからとする。二男・二女の話が嵩じて行って苦し紛れのこじつけになっている。「中皇命」という語自体からは性別さえ決められない。皇極・斉明天皇のこととしても、その系譜は皇極紀の冒頭の皇統譜でしか辿ることはできない。

天豊財重日 重日、此には伊柯之比と云ふ。足姫天皇は、渟中倉太珠敷天皇の曾孫、押坂彦人大兄皇子の孫、茅渟王の女なり。母をば吉備姫王と曰す。(皇極前紀)

長女か二女か三女かなどわかろうはずはない。そもそも、中皇命はナカツスメラミコトと訓む。「中」を二人目の、二代目の捉えるなら、二番目のスメラミコトは、初代の神武天皇(神日本磐余彦天皇)の次の綏靖天皇(神渟名川耳天皇)のことになる。問題はそういうところにはない。

中皇命という名は、皮肉なあだ名である。言い伝えが常識として伝わっていれば結構わかりやすいものでだったのではないか。ところが、にわかに文字の時代が到来して誰にもわからなくなってしまった。ただそれだけのことだろう。

ホラー映画に出てきそうな大笠を着た鬼に似た表現は、斉明紀にはもう一カ所出ている。

夏五月の庚午の朔に、空中に竜に乗れる者有り。貌、唐人に似たり。青き油の笠を着て、葛城嶺より、馳せて膽駒山に隠れぬ。午の時に及至りて、住吉の松嶺の上より、西に向ひて馳せ去ぬ。(斉明紀元年五月)

これは悪いことの起こる前兆を記したものと考えられる。容貌が唐人に似ているというのは、唐ならびに唐の服制を取り入れた新羅と戦って敗れることを暗示するものでもあるのだろう。この「青油笠」については大系本日本書紀では合羽に似たものとするが、蓋(衣笠)のことを意識していると思う。天武八年十月条に、「新羅、……天皇・皇后・太子に、金・銀・刀・旗の類を貢ること各数有り。」ともある「旗」とは、幡蓋、つまり、衣笠のことである(注4)。

それよりずっと以前、神功皇后が筑紫平野へ出張る記事には次のようにある。

戊子(十七日)に、皇后、[熊襲の羽白]熊鷲を撃たむと欲して、橿日宮より松峡宮に遷りたまふ。時に、飄風忽に起りて、御笠堕風ぬ。故、時の人、其処を号けて御笠と曰ふ。(神功前紀仲哀九年三月)

おそらくは傘状の地形から名づけられた地名に、後からこじつけた地名説話であろう。お偉い神功皇后がいらっしゃってふさわしい場所とは、蓋をもって覆われるようなところである。導きたいのはカサである。神功皇后のときは笠が飛び落ちた。ところが、それに倣ったはずの斉明天皇の朝倉宮では、気味の悪い笠を身につけた妖怪が現れる。それは同音の「瘡」、すなわち疱瘡、天然痘によって、天皇が亡くなったことを表しているに違いあるまい。「唐人」といった形容があるもうひとつの理由には、伝染病が海外からもたらされることを当時の人も知っていたからであろう。外国の使節団をなかなか都へは入れず、迎賓館に当たる「難波館」(継体紀六年十二月、敏達紀十二年是歳)や「筑紫館」(持統紀二年二月)、後の鴻臚館に滞在させていたのは防疫態勢の一環で、一定期間隔離させるのと同じ効果を狙っていたからでもあろう。

もういちど紀の前後の記事を見てみる。

[春正月の丁酉の朔にして]庚戌に、御船、伊予の熟田津の石湯行宮に泊つ。

[三月の丙申の朔にして]庚申に、御船、還りて娜大津に至る。磐瀬行宮に居します。

二つの文章の構造に注目したい。両方とも、日にち・「御船」・場所の順に並んでいるが、最後の動詞のあたりに大きな相違がある。後の文章では、船は至り、天皇はいらっしゃったとある。動詞が二つある。前の文章には動詞が一つしかない。船は行宮に停泊したと読むのが順当になっている。これには、石湯行宮が現在の道後温泉付近ではなく、海や川に面していたという解釈が付けられることになる。益田2006.の説では、「伊予湯宮」と「石湯行宮」とが書き分けられているから石湯=海浜のサウナとしていた。歌の左注に、舒明天皇と訪れた昔を偲ぶことができる「昔日猶存之物」をご覧になって、感愛の情をもよおしたとあり、往時の「伊予湯宮」には「物」ぐらいしか残っていなかった。

では、2カ月ほどにもわたる熟田津滞在中、天皇の行在所、「石湯行宮」はどこにあったのだろうか。出掛けていって「感愛之情」を起こしているから、船に缶詰ではなかった。確かに紀の記事からは、船は停泊し、天皇は宿泊した、という意味にも取れないことはない。しかし、船と人間とが一緒くたにされていて文章の座りが悪い。孝徳紀にも次のような文章がある。

皇太子、乃ち皇祖母尊[皇極・斉明天皇])・間人皇后を奉り、并せて皇弟等を率て、往きて倭飛鳥河辺行宮に居します。(孝徳紀白雉四年是歳)

いちばん偉い「人」は「居」なものである。斉明紀の記者は何ごとか言い淀んでいるように見受けられる。後の文章の「還」を、本来の行路に戻ったことと考えていた。地図を広げても、難波から博多へ向かうのに松山付近を通ったとして、本来のルートから外れているとは思われない。もう一度、歌全体を聞いてみなければならない。

熟田津に 船乗りせむと 月待てば 潮もかなひぬ 今は漕ぎ出でな(万8)

この歌の特徴は力動感である。船に乗って海に出よう、さぁ今こぞ漕ぎ出そう。そう歌っている。月や潮の様が歌の主題ではなく、人々の動作や自然の動き、すなわち、「乗りせむ」、「かないぬ」、「漕ぎ出でな」 といった言葉が主役である。強い意志が感じられるのは、最後の助詞ナの一語にあるのではない。 これほど息せき切って力強く歌っているのは、ちょうど反対の事情、今までは船に乗って漕ぎ出そうにも漕ぎ出せなかったからではないか。それは何か。たちの悪い座礁であろう。

船団は瀬戸内海を西へ西へと進んで行った。ところが太陽太陰暦で1月14日、大潮に近い日に、今の松山付近で浅瀬に乗り上げて座礁した。それも船団の中心、天皇らが乗り組んでいた豪華船「御船」号であった。とりあえず、一部の船には先に進んで博多方面へ行き、大宰府などに待機しているよう指令を出した。足止めを食らった天皇には上陸してもらい、かつての行幸場所へもご案内して寛いでいただいた。

座礁の可能性はけっして低くない。

皇后[神功皇后]、別船にめして、洞海 洞、此には久岐と云ふ。より入りたまふ。潮涸て進くこと得ず。時に熊鰐、更還りて、洞より皇后を迎へ奉る。則ち御船の進かざることを見て、惶ぢ懼りて、忽に魚沼・鳥池を作りて、悉に魚鳥を聚む。皇后、是の魚鳥の遊を看して、忿の心、稍に解けぬ。潮の満つる及びて、即ち岡津に泊りたまふ。(仲哀紀八年正月)

西征において、斉明天皇が真似をしている神功皇后の事跡である。検討に値する記事である。

円仁の入唐求法巡礼行記巻第一に、開成四年(839、日本の承和六年)のこととして、遣唐使船が座礁した際の詳細な記録が残されている。

この時の遣唐使船は、特に船の破損もなかったようであるが、船が壊れていく様を目の当たりにして怯えている様子は、開成三年七月二日条に見える。これらを参考にすると、万8番歌の「御船」は、本稿の初めの方でも触れたラグーン(潟湖)に寄港したつもりが、そのまま潮が引いてタイダル・フラット(干潟)となり、動けなくなったものと推測される。船は無事だが、出航できなくなった。吉田2008.に、「額田王采配のもとで「月待てば潮もかなひぬ」とあるように、「月読」の神に祈り、「月」の出を待って、満汐の良い時をねらっていたわけである。……特にここは「汐」のことが取り上げられている。それは熟田津の地理条件がある面で軍港というにはふさわしくない、大浦田沼というような船の停泊するには便利だが、出帆するには苦労するところの、汐満ちの影響を考慮しなければならない潟湖津であったことを示しているのである。しかも〈入港〉も〈出帆〉も同一だということでなかったかもしれぬ。」(100~101頁)とある。「大浦田沼」については、「この「田沼」はタヌと訓まれ、田と沼か、田である沼か分らないと言われるが、「田沼」といっても、それを逆にした「田沼」といっても同じで、大浦の地が沼田の状況であることをいっている。それは「津田」といっても「田津」といっても同じなのと同様の語構成だ。志賀島湾内が潟湖をなし、沼田状になっていることをさしている。」(同25頁)とする。梶川2009.も、写真入りでラグーンにボートが置かれている様を紹介し、そこを「天然の良港」としている。

日下2012.は、「潟」の意味する地形について的確に表現する。

ラグーンも、タイダル・フラットも、上代の人にとっては同じ「潟」である。言葉として同じ範疇に入れるほど似通った景観であった。砂嘴があるから良港と思って廻りこんで入港したつもりが、干潟になってしまったということであろう。

高見2004.は、良港の条件を整理している。

熟田津は、基本条件の「5 潮の干満の差が小さい」を欠いていたといえる。より正確には、満ち潮の高さが定時的に十分であるという条件を欠いていたと言える。 「御船」は、前期遣唐使船に想定されるように船底は平らだったであろう。しかし、大きな準構造船であり、豪華客船でありつつ大軍艦である。斉明7年1月6日に出航したのは難波津である。河内湖(草香江)と大阪湾とを結んだ難波堀江にあったとされている。仁徳紀十一年十月条に、「[難波高津]宮の北の郊原を掘りて、南の水を引きて西の海に入る。因りて其の水を号けて堀江と曰ふ。」とある水路に面しているとされている。そこは、「難波御津」(仁賢紀六年九月)、「難波三津之浦」(斉明紀五年七月割注・伊吉連博徳書)とも呼ばれる。「御津(三津)」のミは甲類で、「満つ」のミも甲類である。毎日のように水が十分に満ちてきて、出航に手間取らない良港であったということだろう。日下2012.は、万葉歌の「潮待つと ありける船を 知らずして 悔しく妹を 別れ来にけり」(万3594)について、「上町台地(大阪市)の先端から平行して、ほぼ南北方向に走る二本の砂洲に挟まれた細長いラグーンのみなと「難波津」で、潮が満ちて来るのを待っていた。満潮を少し過ぎるころ、十分な水深を利用して、船はラグーンから「難波堀江」に出て、潮とともに下り、明石の門を越えてさらに西方へと向かったのである。」(88頁)とする。ところが、熟田津の場合は、潟湖が干潟に変貌して身動きが取れなくなっている。

6-7世紀ころの摂津・河内・和泉の景観(日下1991.ⅰ頁(部分、モノクロ化))

6-7世紀ころの摂津・河内・和泉の景観(日下1991.ⅰ頁(部分、モノクロ化))

先にみた紀の博多到着の記事に続いて、不思議な文章が紛れ込んでいる。

天皇、此を改めて、名をば長津と曰ふ。(斉明紀七年三月)

「娜大津」 とあったのを、「長津」に改名したというのである。「娜大津」は、那珂津、那津(宣化紀元年五月)、「娜太津」(家伝上(鎌足伝))などともいわれる。名は体を表す。改名するにはそれなりの意味があってのことだろう(注5)。

「名替え」によって互いの関係が更新されるという考えは、斉明天皇の時代にもあったことだろう。そんななか、斉明天皇は娜大津を長津へと名替えをした。その意味するところは何だろうか。

紀のきわめて初めのところに、次のような割注が記されている。

至尊を尊と曰ひ、自余を命と曰ふ。並びに美挙等と訓む。(神代紀第一段本文)

偉いのは「尊」で、次なるは「命」、訓み方はいずれもミコトであると言っている。また、続日本紀・元明天皇の和同六年(713)五月条に、「五月甲子。制。畿内七道諸国郡郷着二好字一。」と、地名に「好き字」を選んで付けるよう命じている。いわゆる好字令である。それらを参照して、長津への改称も好字を当てたにすぎないとする考えがある。しかし、斉明天皇は日本書紀を書いておらず、約50年後の元明天皇のように文字を意識していたとは考えにくい。この間には大きな文化変容があった。無文字文化から文字文化への移行である。斉明天皇がどれほど文字(漢字)を読めたかは興味深い課題である。そして、ここでは字がただ変わったというのではなく、音も少し変わっている。かといって、娜大津を、博多や福岡に変えたというほどには変わっていない。それぐらいに変えたのなら何か深遠な意味合いがあってのこととも思えよう。ところが、ナノオホツやナノツ、ナツ、ナタツと、ナガツとでは、音として変わり映えがしない。「天皇改レ此、名曰二長津一。」という表現は、何を改めたものなのか。

奇妙な改名の話はその後も引きずっている。娜大津の近くの「磐瀬行宮」(斉明紀七年三月)が、「磐瀬宮」(斉明紀七年八月)と記されるばかりか、ところによって「長津宮」(天智前紀斉明七年七月是月・同九月)と変わっている。ひょっとしてこれは、娜大津を変えたいがための改名ではなく、磐瀬行宮の名を変えたかったからではないのか。熟田津の「石湯行宮」ととてもよく似ている。イハセとイハユは一音違いである。つまり、ナノツやナノオホツ、ナツと呼ばれる船着場部分の場所を、土建国家的に長津と呼ぶことでその付近一帯をナガツという統合的な地名に改変したかったのであろう。イハユを思い出したくないからである。あそこは「津」と呼ぶに値するところではなかった。あんな足止めはもうごめんだよ、そういう声が聞こえてくる。

翻れば、これらの記事は、「熟田津」という地名について、婉曲に何かを物語っているように思われる。つまり、座礁した場所には別の名前があった。◯◯浜、✕✕浦である。横浜とか北浦とか、素朴な名であったのではないか。それを熟田津に名称変更した。あるいは名前などなかったのかもしれない。船着場の意味の津という言葉を使い、船は停泊させるべきところへ停泊させている、というのが戦時下における政府の公式見解であった。座礁の失態は隠蔽されたのである(注6)。当然、紀に詳細が書かれることはない。それでも司馬遷ばりの記者は、苦労して文章ひねり出した。「泊」と表記すれば、停泊したことにも宿泊したことにもなる。ただし、意味はとまること、stop である。さらに娜大津を長津と改名したことも記す。磐瀬宮も長津宮になっていたりいなかったりする。その結果、熟田津についても、もともとあった地名ではない可能性を示唆することになっている。仲哀紀の座礁記事でも、神功皇后は「忿心」を覚えていて、「魚鳥之遊」をご覧になってようやく解けている。斉明天皇の場合、舒明天皇との思い出の物をご覧になっていた。万6番歌には左注が施されている。

……山上憶良大夫の類聚歌林に曰はく、「記に曰はく……一書に云はく、「是の時に宮の前に二つの樹木あり。この二つの樹に斑鳩・比米二つの鳥さはに集まれり。時に勅して多く稲穂を掛けて之れを養ひたまふ。仍ち作れる歌云々」といへり」といへり。……

そのようなものを見て心を落ち着かせていたのかもしれない。すなわち、斉明天皇は、憎々しく痛々しく感じていた。憎し、痛し、の語幹に津をつけて、niku+ita+tu→nikitatu と名づけられたと想定することも可能である。山部赤人の歌には、「飽田津」とある。

ももしきの 大宮人の 飽田津に 船乗りしけむ 年の知らなく(万323)

赤人は神亀元年 (724)から天平8年(736)の間は生存が確認されている。万323番歌まで、斉明7年(661)からおよそ50年は経過している。天武13年(684)の大地震も経ている。「土左国の田苑五十余万頃、没れて海と為る。」(天武紀十三年十月)と記されているように、伊予国でも地形変動が起きたのではないか。1946年に起きた昭和南海地震では、愛媛県下の海岸線は40~50cm地盤沈下し、道後温泉の湧出も6カ月間止まっている。今日、四国の瀬戸内海岸の波打際が迫って感じられるのはそのせいである。赤人がいつのことか年を知らないと歌っているのは詩的な表現である。年が経ってしまったからと納得しているが、場所さえわからなかったのではないか。後世に伝わらないニキタツという地名は臨時に名づけられたものらしい。

鎌倉時代の仙覚(1203?~1272?)の萬葉集註釋に、伊予風土記を参照したらしい注が付いており、斉明天皇の御歌が記されている。その歌は、「美枳多頭爾 波弖丁美禮婆 云々」というもので、三句目以下は伝わっていない。ニキタツがミキタヅになるのは音韻が訛る傾向としてあり得る。三句目以下が割愛されて「云々」と書いてあるのは、早い段階で検閲を受けたか自主規制したかして、意図的に割愛されたことを予感させる。

熟田津に 船乗りせむと 月待てば 潮もかなひぬ 今は漕ぎ出でな(万8)

(大意)熟田津と名付けられたこの船着場で船出したいと満月の月を待っていたら、大潮の満ち潮はすでに期待以上に満ちてきてしまっている。さあ早く、今はほかのことはどうでもいいから漕ぎ出そう。

3月望月近くの大潮の日、額田王は、東の空から昇る満月によって高い満潮を導くのを待っていた。確かに「月」は待っていたのであるが、月のことは念頭から離れて「潮」に注意が向いている。月のまだ昇らぬ夕刻から思いもかけず潮の満ち方が急で、今にも船がうまく動き出そうとしている。春の低気圧が発達して通過し、南風も手伝って高潮傾向になったからかもしれない。それで有頂天になってこの歌は歌われた。歌は必ずしも形象を厳密に詠むものではないが、この歌から聞こえてくるテンションの高さは、それなりの何かがなくては生まれないように思われる。

「潮もかなひぬ」とある助詞のモについては、先に指摘した古橋1994.にある、「月待てば 月もかなひぬ 潮待てば 潮もかなひぬ」のような、単なる並立の意味とは考えにくい。何もかも順調という時に、これほど高揚した声は聞かれない。古典基礎語辞典の「解説」と、上代に名詞を受ける場合の「語釈」を引く。

古橋説は、②の用例の省略形ということになる。モを不確実なものとする解説に反する。そして、筆者は、③の例に熟田津の歌が採りあげられていることに異議を唱えたい。月と潮について、「月も待てば潮かなひぬ」と先にモが出ていれば、暗示や類推に該当するであろうが、そういう語順にはない。そして、「語釈」では説明不足ながら④の意味に着目する。記81番歌謡の用例は、「宮人は大騒ぎするけれど里人は決して大騒ぎしてはいけないよ」という意味である。「宮人」と「里人」とは、することの方向性が反対である。否定の意味が残っている。この意に寄せて熟田津の歌を考えると、「月を待っていると月はまだ出ていないのに、潮は船出にかなう状態になってしまった」と解することができる。記歌謡や初期万葉歌は、上代でも古い用例である。モの原義である不確実性の提示の意を多分に含んでいると考えたほうが妥当である。予想に反して船がにわかに動き出そうとしていたことを指している。あれよあれよという間に、「潮もかなひぬ」と完了してしまっている。だから、みんなで早く、早く、と声を掛け合っている。「今は漕ぎ出でな」と、提題の助詞ハが付いている。

三句目の「月待てば」の「月」については、月の出を待つのか、満月になるのを待つのか、議論が分かれている。ほかに、雲から月が現れたとする説もある。万葉集中から「月」と「待つ」を兼ね備えた歌を見ると、万8番歌以外に9首ある。

夕闇は 路たづたづし 月待ちて 行ませ吾が背子 その間にも見む(万709)

闇の夜は 苦しきものを 何時しかと 吾が待つ月も 早も照らぬか(万1374)

妹が目の 見まく欲しけく 夕闇の 木の葉隠れる 月待つ如し(万2666)

あしひきの 山より出づる 月待つと 人には言ひて 妹待つ吾を(万3002)

能登の海に 釣する海人の 漁火の 光りにい往け 月待ちがてり(万3169)

…… あしひきの 山より出づる 月待つと 人には云ひて 君待つ吾を(万3276)

足姫 御船泊てけむ 松浦の海 妹が待つべき 月は経につつ(万3685)

月待ちて 家には行かむ わが挿せる あから橘 影に見えつつ(万4060)

秋草に 置く白露の 飽かずのみ 相見るものを 月をし待たむ(万4312)

このうち、万3685・4312番歌は暦としての月の意で、他の7例は天体として夜を照らす月の出を待つ意である。月歴として用いられる場合は、「経」や「日に異に」など、時間の経過を示す言葉としてわかるように示されることが多い。万3685番歌もそうで、万4312番歌と似た性質を持っている。万4312番歌は、「七夕の歌八首」のうちの一首で、この場合の「月」は来年の七月のことを指している。万3685番歌も帰国すべき予定月のことを言っている。

万8番歌の「月待てば」の場合、月歴として特定の月を言っているとは考えにくい。出航予定日ならともかく、出航予定月というのはあり得ない。また、ひと月、ふた月、み月と指折り数えて待つという言い方や、上弦の月が満月になるのを待つという言い方は上代に見られない。よって、月の出を待っていると解すべきである。先に述べたように、助詞のモが不確実性を表すことも考え合わせれば、満月になれば大潮になってすべてうまくいくという予定調和を歌った可能性は甚だしく低い。月の出を待っていたら思いがけず潮が満ちてきて、さあ漕ぎ出そうと歌っている。

万8番歌は、座礁からの解放を喜んだ歌であった。「漕ぎ出で」ることが眼目で、「潮」に潮流の意味は含まれていない。難波からの出航当初は2日かけて約100km進み、岡山県の東部に達している。岡山県東部から松山付近までは6日かけて約150km進んでいる。松山付近から博多までは関門海峡を通って約250kmである。3月の望月頃の大潮で船が動き出したとして、到着は3月25日、10日ほどかかっている。途中で神功皇后ゆかりの穴門の豊浦宮旧跡地、山口県下関市長府豊浦町に立ち寄ったであろうから、日程的にはちょうどいい。紀の「還りて娜大津に至る。」という表現は、座礁からの脱出を物語っている。「御船」は、陸から海に「還」ったのである。

船の安全を祈った呪術的な意味合いは感じられない。二句目の「乗り」という言葉は、乗物に乗って身を任せて行くことをいう。安全無事を祈るというよりも、ようやく船出できる喜びを素直に表現している。乗組員一同の気持ちが一つになった時、この歌は歌われた。人々に共有されるような気持ち、共通する感覚が歌になってほとばしり出ている。

左注の最後に、「但、額田王歌者別有二四首一。」とあった。おそらくこの四首は、同じように船出を歌ったものであろう。最大の関心事だからである。座礁した日かそれに近い大潮の日、2月朔日頃の大潮の日、2月望月頃の大潮の日、3月朔日頃の大潮の日。ちょうど四回あってそのたびに船出を予祝する歌が歌われたとすれば四首である。むろん、大自然を相手にして、額田王の歌の力ではどうにもならなかった。最後に歌われた万8番歌は、予祝する歌ではなく、実際に動き出して興奮して作った歌である。歌の出来がいちばんすぐれるのは当然である。左注を付けた人が「即此歌者天皇御製焉。」と言っているのは、ほかの四首が冴えなかったから、同一の作者とは思われなかったということかも知れない。

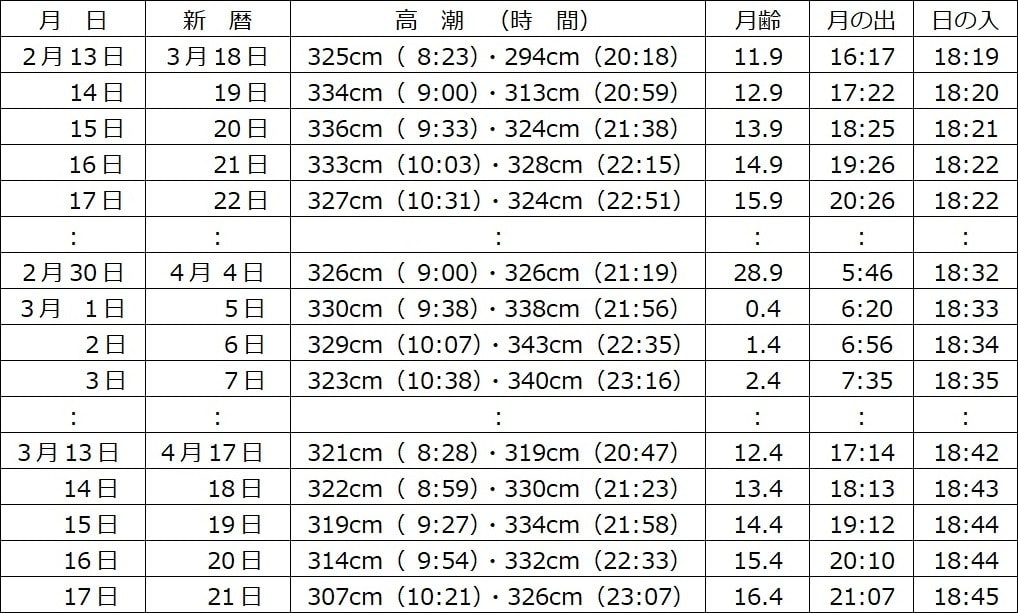

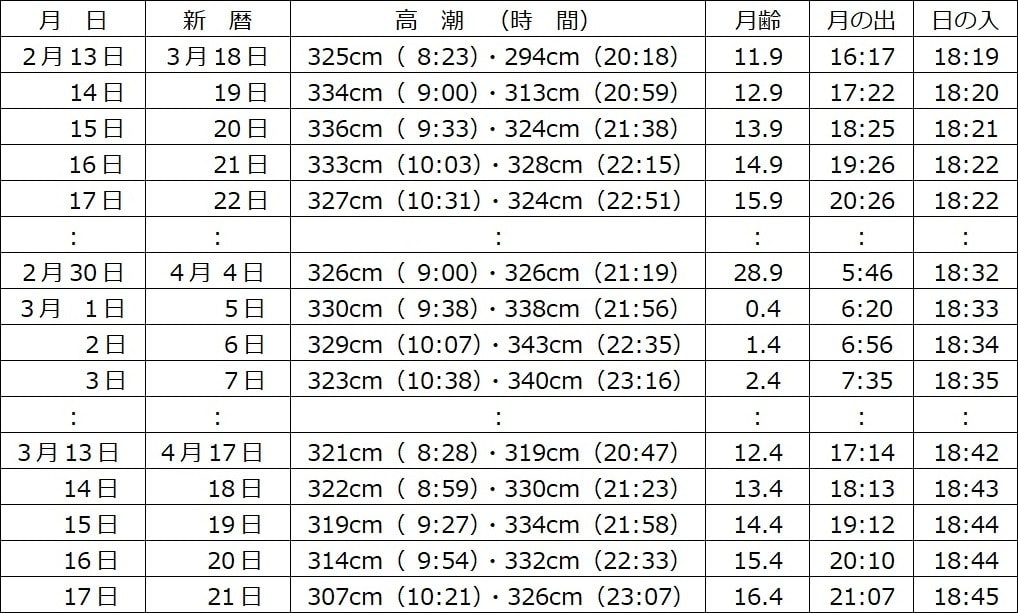

仮に、西暦2000年の松山(緯度33°51′N、経度132°43′E)の潮汐を、潮汐表aに見る(注7)と、旧暦1月14日は新暦の2月18日に当たり、大潮の第一日目である。潮時と潮位を示すと、1:53に最低潮位2cm 、8:42に最高潮位333cm、14:44に90cm、20:21に289cmをつけている。翌日以降、日におよそ2回ある高潮と低潮のうち、潮時の最高を旧暦で示すと、15日344cm、16日348cm、17日345cm、18日337cm、19日324cm、20日308cm、21日288cm、22日265cm、23日245cm、24日232cm、25日236cm、26日255cm、27日276cm、28日294cm、29日309cm、1月30日319cm、2月1日(新暦3月5日)327cm、2日331cm、3日331cm、4日326cm、5日315cm、6日310cm、7日295cm、8日276cm、9日263cm、10日268cm、11日288cm、12日310cm、13日325cm、14日334cm、15日336cm、16日333cm、17日327cm、18日316cm、19日303cm、20日302cm、21日285cm、22日266cm、23日248cm、24日242cm、25日252cm、26日271cm、27日290cm、28日305cm、29日318cm、30日326cm、3月1日(新暦4月5日)338cm、2日343cm、3日340cm、4日311cm、5日329cm、6日312cm、7日291cm、8日277cm、9日278cm、10日290cm、11日305cm、12日315cm、13日321cm、14日330cm、15日334cm、16日332cm、17日326cm、18日316cm、19日282cm、20日302cm、21日287cm、22日271cm、23日259cm、24日260cm、娜大津に着いた25日の松山の最高潮位は271cmである。

最高潮位に注目すると、1月14日(新暦2月18日)の333cmに達するのは、同15・16・17・18日を過ぎると、2月14・15・16日、3月1・2・3日、同月15日である。きわめて限られている。検潮所での平均的なデータと、「潟」湖の実際とでは開きはあろうが、それでも大いに参考になる。しかも、1月16日の348cmを上回ることはない。潮の満ち方が多そうな日を見ると次のとおりである。

旧暦2月望月頃は午前中に最高潮位を示している。この傾向は、熟田津到着の旧暦1月望月頃にも当てはまる。月の出るはずもない朝から「月待てば」とは歌わないであろう。また、旧暦3月朔日頃の月は見えなかったりか細かったりする。しかも、日中から天上にある月を「月待てば」とは歌わないであろう。旧暦3月望月頃を見ると、「月待てば」と歌いたくなるのは日の入より後に月の出がある日であろうから、3月15日以降説が有力ではないかと感じられる。以上が、2カ月ほど足止めを食らっていたのではないかと推測できる状況証拠である(注8)。

この歌は、戦争に赴くときの歌ではあっても進軍ラッパではない。中大兄の「三山歌」(万13~15)と同じ道中でありながら、性質は全く異にしている。そして時代感覚の鋭い編者はこの歌を採録した。彼自身が新たに書き加えたのは、標目(「後岡本宮御宇天皇代」)と題詞(「額田王歌」)だけである。あとは紀と見比べて考えて下さいと願っている。そして、紀の方にはわずかな手掛かりが残された。そうまでしなければならなかった経緯を考えると、一つの疑問が浮かびあがる。

紀が書かれたのは天武朝である。書いたのは官吏である。その際、以前の政権の平凡な失敗については、あまり隠さずに書いている。つまらないニュースも結構載っている。ところが、この座礁の事件は語られることなく終わっている。空白の約2カ月が生じている。なぜ書かれなかったのか。あるいは、座礁のきっかけを作ったのが大海人皇子、すなわち、後の天武天皇にあったからではないかとの印象を筆者はいだく。

船上で大伯皇女が誕生しており、娜大津から名付けられたらしい大津皇子も生まれている。

岡本天皇[舒明天皇]と皇后[後の皇極・斉明天皇]との二躯を以て一度と為。時に、大殿戸に椹と臣木とあり。其の木に鵤と此米鳥と集き止まれり。天皇、此の鳥が為に、枝に稲穂等を繫けて養ひ賜ふ。後岡本天皇[斉明天皇]・近江大津宮に御宇しめしし天皇[天智天皇]・浄御原宮に御宇しめしし天皇[天武天皇]の三躯を以て、一度と為。(萬葉集註釋による伊予風土記逸文、再掲)

斉明・天智・天武の三天皇が一緒に来たと記されている。万6番歌の左注に記されるところである。しかし、紀の一連の斉明天皇西征の記事に大海人皇子の名は出てこない。失敗があったから大海人皇子の動静が伝えられていないのではないか。天皇の崩御や白村江の敗戦を後から振り返った時、熟田津の不祥事はその前兆であったと人々は考えるに違いない。その原因は大海人皇子が作った。そう思われては天武天皇は困るし、周りの宮廷人にとっても気まずいものである。

万葉集では「兎道」(万7)という粉飾があり、「莫囂……」(万9)という難訓がある。その間に挟まれたのがこの熟田津の万8番歌である。原文の始まりに、「𤎼田津尓」とある。「𤎼」という字は、紀・万葉集に現れる。「熟」の字の異体字とされるが、管見ながら中国に見られるものではないようである。おそらく、編者の謎掛けをもとにした造字であろう。よく使われる「熟」の字の下にある点4つ、レッカは火を表す。火がついたように赤く熟しているというのである。そこで、上の部分の「孰」に似た字の「就」をもってきて、字義を伝えるにふさわしい字をこしらえた。

左:「𤎼田津」(西本願寺本万葉集、西本願寺本万葉集1993.を筆者模)、右:「熟田津」(元暦校本万葉集、東京国立博物館研究情報アーカイブズhttps://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/E0007235を加工)

左:「𤎼田津」(西本願寺本万葉集、西本願寺本万葉集1993.を筆者模)、右:「熟田津」(元暦校本万葉集、東京国立博物館研究情報アーカイブズhttps://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/E0007235を加工)

本稿では「就」の字をすでに見ている。「御船西に征きて、始めて海路に就く」、「天皇の喪、帰りて海に就く」とあった。動詞が一つしかないわざとらしい文も、「就」字を上下に分離して、「御船、伊予に泊て、火田津の石湯行宮に就く」と訓めば意が通じる。紀に記される漢語(「御船泊于伊予就火田津石湯行宮」)を無理矢理なぞなぞ訓みしてみた。伊予に stop してはいるが、きちんと計画通りに就いているとの体裁にも読める。ただしそれは、火田、つまり焼き畑の、水のない状態の津に石湯行宮はある、という自己撞着した表現になっている。指宿に知られる砂風呂のようなところがあったかもしれない。畑という字は国字であり、紀には、「田畝」、「田圃」、「田苑」、「水陸」、「陸田種子」などと記されており、当時はまだなかった。日下2012.の「潟」の解説にあったように、天然の良港にもなり得る潟湖と遠浅で広い干潟とは、見た目の景観としては判別がつきにくい。満潮時に潟湖と思って入港したところ、実はふだんは干潟のところだった。つまり、「就」が床に就いているような意味合いで使われている。「潮船」状態が長引いたということである。

石湯行宮とは、座礁船自体のことを「行宮」としていたことを表すのではないか。船に缶詰というわけではないが、大した建物も俄かには造れず、いちばん快適に過ごせるのは「御船」という豪華船中であったろう。斉明天皇は、神功皇后同様、「忿心」を得ていた。怒りを覚えていたのである。「御船」が干潟の上にあるとは、通常の停泊でイカリを下すものが、イカリを上げているという洒落が成り立つ。怒りがこみ上げてきて仕方がないような場所にいらっしゃった。万葉集のイカリ(碇・忿(怒・慍))の用字には次の例がある。

近江の海 沖漕ぐ船の 重石下ろし 忍びて君が 言待つ吾ぞ(万2440)

大船の たゆたふ海に 重石下ろし いかにせばかも 吾が恋止まむ(万2738)

大船の 香取の海に 慍下ろし いかなる人か 物思はざらむ(万2436)

はね蘰 今する妹が うら若み 笑みみ慍み 着けし紐解く(万2627)

十に曰はく、忿を絶ち瞋を棄てて、人の違ふことを怒らざれ。(推古紀十二年四月)

万葉集のはじめの3例は碇の意、最後の例のみ怒の意である。万2436番歌は、anchor の意に「慍」の字を用いた借訓である。碇には「沈石」(播磨風土記飾磨郡)との用字もあり、通常は下ろして用をなすものである。怒りがこみ上げてきて仕方がない場所は干上がった畑にして、碇を上げたままに用をなし、船は流されることなく泊まっている、ないしは、就いている。じっと滞在して、御在所と呼ぶに値する。それをイハユの行宮と命名した。イハという語は、実物の石の大きなものの意のほかに、それを材料に使った船の碇の意、霊験性を表す意がある。大石に穴をあけたり、網状にしてそこへ大石を入れたり、木に括りつけたものなど各種ある。碇とイハとはよく似ているのである。つまり、イハ(岩・磐・巌)+アユ(肖)→イハユ(石湯)と名づけてみた。そして、所謂行宮が止まっているから終止形を以てして、イハユノカリミヤと呼んでいる。

万6番歌左注に見える「斑鳩・比米」なる「二鳥」とは、イカルガヒメ、すなわち、イカル(怒)+ガ(助詞)+ヒメ(姫)という皇極・斉明天皇のあだ名をもとに作られた伝承であったかもしれない。彼女の肉声は紀に録写されている。大化改新のクーデターが宮中で行われた箇所に、彼女の怒りの声が記されている。

天皇、大きに驚きて、中大兄に詔して曰はく、「知らず、作る所、何事有りつるや」とのたまふ。(皇極紀四年六月)(注9)

碇と怒との関係は、その図像によっても証明される。おおきな石に蔓のロープを絡ませたものを碇に使った。他方、怒りを表した忿怒の像、不動明王の頭部は、まるで、碇のように、ロープ状の弁髪や凸凹のある顔つきになっている。碇を下ろした船は不動であることになる。

左:碇石(森の宮遺跡、㈶大阪市文化財協会編『事業のあらまし 1979-1999』同発行、1999年、https://www.occpa.or.jp/PDF/aramashi_20.pdf(3/8))、右:不動明王立像(部分)(平安時代、11世紀、東博展示品)(注10)

左:碇石(森の宮遺跡、㈶大阪市文化財協会編『事業のあらまし 1979-1999』同発行、1999年、https://www.occpa.or.jp/PDF/aramashi_20.pdf(3/8))、右:不動明王立像(部分)(平安時代、11世紀、東博展示品)(注10)

(つづく)

新羅親征を前にして神の崇りによって亡くなったのは、天皇史上二人目である。最初は仲哀天皇(足仲彦天皇)である。仲哀天皇と神功皇后(気長足姫皇后)とは、熊襲を平定しようと筑紫へ進軍したが、そこで皇后が神憑りして、海の向こうに「宝有る国」(仲哀紀八年九月)があると託宣を伝えた。真に受けなかった仲哀天皇はあっけなく亡くなってしまった。今、斉明天皇も亡くなっている。言い伝えを信じていた人にとって、これは重要な事柄であったろう。最も信じていたのは斉明天皇自身であったかもしれない。そもそも彼女は、「宝皇女」(舒明紀二年正月)といった。「宝有る国」(仲哀紀八年九月)、「財宝国」(神功前紀仲哀九年二月)、「財国」・「財土」(神功前紀仲哀九年四月)、すなわち、新羅のことが頭にこびりついていた。そして舒明天皇(息長足日広額天皇)と再婚した。新旧両カップルの論を比較する図のようになる。

「足姫」や「天豊」などは尊称である。神功皇后の「気長」と舒明天皇の「息長」 はともに近江国坂田郡、従前の滋賀県坂田郡近江町、現在は米原市となっているところの地名であり、 息長族の系譜を引いている皇族のことという。だから、舒明天皇と神功皇后の名前はよく似ている。斉明天皇は神功皇后のようになろうとして失敗し、仲哀天皇の運命を担うことになってしまった。名前は「足」を共にし、「彦」と「姫」とは男女の対で同じと見なせる。仲哀天皇にあって斉明天皇にないのは 「仲」だけである。

万葉集の巻一の最初の部分の編者が作った「中皇命」(万3・4・10・11・12) という名の「中」とは、仲哀天皇の「足仲彦天皇」によったものであった。最初に、皮肉にしてふさわしい諡号の「天皇財重日足仲姫天皇」なる長たらしい名前を構想し、大幅に省略して「仲天皇」、それを万葉集の言文一致運動に従って「中皇命」とした。自分が仲哀天皇の運命を担うものであることも知らずに、愚かな外征に赴いたことを揶揄した名づけであると考える。

「中皇命」については、諸説ある。称徳天皇の宣命に、「挂万久毛畏支新城乃大宮尓天下治給之中豆天皇乃臣等乎召天後乃御命仁勅之久」(続日本紀・神護景雲三年(769)十月)とあったり、大安寺伽藍縁起并流記資財帳(天平三年(731))に、「仲天皇奏久、妾毛我妋等炊女而奉レ造止奏支」とあることから、中天皇と同様の名称であるとする説がある。また、野中寺弥勒像の銘に、中宮天皇、すなわち、「丙寅年四月大旧八日癸卯開記、栢寺智識之等、詣中宮天皇大御身労坐之時、誓願之奉弥勒御像也、友等人数一百十八、是依六道四生人等、此教可相之也」とあることも絡めて捉える説もある。

しかし、50年以上も後に現れた、その途中には確かには現れていない言葉と同じ概念であるとするのは疑問である。井上2000.は、「中天皇の語義についても、学者の説はきわめて多岐にわたっているが、問題が錯綜した理由の一つは、先にあげた中宮天皇や『万葉集』の中皇命を、この中天皇と一緒にとりあげるからである。しかし私は、中宮天皇と中天皇を一緒にするのはおかしいとおもうし、『万葉集』の中皇命は、果して天皇かどうかも疑問とすべきだとおもう。言葉をかえていうと、中天皇は中皇命とは別に扱うべきである。」(246頁)と尤もな意見を示している。さらに、野中寺弥勒像の銘について、東野2010.は、「銘の信憑性に疑念」を抱いている。「像の表面の状態が、戦前と戦後で一変している」こと、「文中に使用されている四つの「之」」や「「六道四生人等」という表現」が、「七世紀の銘文に似つかわしくない」と指摘する(20~21頁)。

飛鳥時代の万3~4・10~12番歌にある「中皇命」の「中」についてのみ考えた場合、著名な捉え方として、必ずといっていいほど折口説があげられている。

その「中」であるが、片一方への繫りは訣る。即、天皇なるすめらみことと、御資格が連結してゐる。今一方は、宮廷で尊崇し、其意を知つて、政を行はれようとした神であった。

宮廷にあつて、御親ら、随意に御意志をお示しになる神、又は天皇の側から種々の場合に、問ひたまふことある神があつた。その神と天皇との間に立つ仲介者なる聖者、中立ちして神意を伝へる非常に尊い聖語伝達者の意味であつて見れば、天皇と特別の関聯に立たれる高巫であることは想像せられる。すめらみことは、語原論からすれば、天皇以外の御方を指しても、さし支へはなかつた。天皇ばかりを意味することのやうになつて行つたのは、意味の分化でもあるし、又一方からは、天皇のみこともちの上に今一つみこともちを考へ、其を「仲だちの」と限定したものと見ることが出来る。(折口1997.403~404頁)

宮廷にあつて、御親ら、随意に御意志をお示しになる神、又は天皇の側から種々の場合に、問ひたまふことある神があつた。その神と天皇との間に立つ仲介者なる聖者、中立ちして神意を伝へる非常に尊い聖語伝達者の意味であつて見れば、天皇と特別の関聯に立たれる高巫であることは想像せられる。すめらみことは、語原論からすれば、天皇以外の御方を指しても、さし支へはなかつた。天皇ばかりを意味することのやうになつて行つたのは、意味の分化でもあるし、又一方からは、天皇のみこともちの上に今一つみこともちを考へ、其を「仲だちの」と限定したものと見ることが出来る。(折口1997.403~404頁)

神と天皇との仲立ちという、巫女的な存在と考えられている。しかし、紀の記事において、斉明天皇が巫女であったと考えられる事象は、皇極紀元年八月条の雨乞い記事ぐらいしか見当たらない。前兆をとらえる点を過大視していくと、予言者的な「時の人」は皆、いわば「中時人」ということになってしまう。崇神紀十年九月条で、「少女」(「童女」)は、崇神天皇の伯父であり、義父でもある大彦命に怪を歌って去っていっている。彼女が「中少女」(「中童女」)であるとは記されていない。

一方、井上2000.は、「古代には、皇位継承上の困難な事情のある時、先帝または前帝の皇后が即位するという慣行があったのであり、それが女帝の本来のすがたであった、とみるのである。」(228頁)、「これら[元明女帝・倭姫・持統女帝]に共通なことは、女帝の即位がいわば権宜の処置であることで、そのような天皇は、中つぎの天皇に他ならないではないか。」(246頁)とする。「中」=中継ぎであるという論である。女帝を特別視した考え方で、続日本紀の慶雲四年七月条の詔に見える「不改常典の法」に従ってのこととされている。しかし、中継ぎという意味で「中」の語が用いられた例は記紀に見られない。また、「不改常典の法」の内容は不明で、「天智天皇(「近江大津宮に御宇しし大倭根子天皇」)の時期に定まったとされる、直系の皇位継承法のこととしか考えられないであろう。」(吉村2012.162頁)といった程度のものであり(注3)、いささか仮構にすぎる議論である。

そもそも、男女に関係なく、すべての天皇は中継ぎである。山之口貘の「喪のある景色」に、「うしろを振りむくと/親である/親のうしろがその親である/その親のそのまたうしろがまたその親の親であるといふやうに/親の親の親ばつかりが/むかしの奧へとつづいてゐる/まへを見ると/まへは子である/子のまへはその子である/その子のそのまたまへはそのまた子の子であるといふやうに/子の子の子の子の子ばつかりが/空の彼方へ消えいるやうに/未来の涯へとつづいてゐる/こんな景色のなかに/神のバトンが落ちてゐる/血に染まつた地球が落ちてゐる」(山之口2013.246~247頁)とある。

他の説として、「中」は、二人目、あるいは、二代目の義とする。本居宣長・続紀歴朝詔詞解に端を発する。「中都天皇は、元正天皇也、平城は、元明天皇より宮敷坐て、元正天皇は、第二世に、坐ますが故に、中都とは申給へる也、中昔に、人の女子あまたある中にも、第二にあたるを、中の君といへると同じ、」(国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/933886/118)とある。「中津少童命」・「中筒男命」(神代紀第五段一書第六)などの神々や「中子仲彦」(応神紀二十二年九月)、「足仲彦天皇」(仲哀天皇)は日本武尊なども三人兄弟の「中」の子であるとし、「住吉仲皇子」(仁徳紀二年三月)は仁徳天皇の皇后、磐之媛命が産んだ四人兄弟の第二子であるとし、「泊瀬仲王」は聖徳太子の第二子であったらしいからとする。そこから発展させて、「中女」(推古前紀)と呼ばれた推古天皇は、堅塩媛の第四子ながら皇女としては第二子にあたり、「中大兄」は、舒明天皇の皇子のうち、古人大兄につぐ二人目の大兄だからとする。二男・二女の話が嵩じて行って苦し紛れのこじつけになっている。「中皇命」という語自体からは性別さえ決められない。皇極・斉明天皇のこととしても、その系譜は皇極紀の冒頭の皇統譜でしか辿ることはできない。

天豊財重日 重日、此には伊柯之比と云ふ。足姫天皇は、渟中倉太珠敷天皇の曾孫、押坂彦人大兄皇子の孫、茅渟王の女なり。母をば吉備姫王と曰す。(皇極前紀)

長女か二女か三女かなどわかろうはずはない。そもそも、中皇命はナカツスメラミコトと訓む。「中」を二人目の、二代目の捉えるなら、二番目のスメラミコトは、初代の神武天皇(神日本磐余彦天皇)の次の綏靖天皇(神渟名川耳天皇)のことになる。問題はそういうところにはない。

中皇命という名は、皮肉なあだ名である。言い伝えが常識として伝わっていれば結構わかりやすいものでだったのではないか。ところが、にわかに文字の時代が到来して誰にもわからなくなってしまった。ただそれだけのことだろう。

ホラー映画に出てきそうな大笠を着た鬼に似た表現は、斉明紀にはもう一カ所出ている。

夏五月の庚午の朔に、空中に竜に乗れる者有り。貌、唐人に似たり。青き油の笠を着て、葛城嶺より、馳せて膽駒山に隠れぬ。午の時に及至りて、住吉の松嶺の上より、西に向ひて馳せ去ぬ。(斉明紀元年五月)

これは悪いことの起こる前兆を記したものと考えられる。容貌が唐人に似ているというのは、唐ならびに唐の服制を取り入れた新羅と戦って敗れることを暗示するものでもあるのだろう。この「青油笠」については大系本日本書紀では合羽に似たものとするが、蓋(衣笠)のことを意識していると思う。天武八年十月条に、「新羅、……天皇・皇后・太子に、金・銀・刀・旗の類を貢ること各数有り。」ともある「旗」とは、幡蓋、つまり、衣笠のことである(注4)。

それよりずっと以前、神功皇后が筑紫平野へ出張る記事には次のようにある。

戊子(十七日)に、皇后、[熊襲の羽白]熊鷲を撃たむと欲して、橿日宮より松峡宮に遷りたまふ。時に、飄風忽に起りて、御笠堕風ぬ。故、時の人、其処を号けて御笠と曰ふ。(神功前紀仲哀九年三月)

おそらくは傘状の地形から名づけられた地名に、後からこじつけた地名説話であろう。お偉い神功皇后がいらっしゃってふさわしい場所とは、蓋をもって覆われるようなところである。導きたいのはカサである。神功皇后のときは笠が飛び落ちた。ところが、それに倣ったはずの斉明天皇の朝倉宮では、気味の悪い笠を身につけた妖怪が現れる。それは同音の「瘡」、すなわち疱瘡、天然痘によって、天皇が亡くなったことを表しているに違いあるまい。「唐人」といった形容があるもうひとつの理由には、伝染病が海外からもたらされることを当時の人も知っていたからであろう。外国の使節団をなかなか都へは入れず、迎賓館に当たる「難波館」(継体紀六年十二月、敏達紀十二年是歳)や「筑紫館」(持統紀二年二月)、後の鴻臚館に滞在させていたのは防疫態勢の一環で、一定期間隔離させるのと同じ効果を狙っていたからでもあろう。

もういちど紀の前後の記事を見てみる。

[春正月の丁酉の朔にして]庚戌に、御船、伊予の熟田津の石湯行宮に泊つ。

[三月の丙申の朔にして]庚申に、御船、還りて娜大津に至る。磐瀬行宮に居します。

二つの文章の構造に注目したい。両方とも、日にち・「御船」・場所の順に並んでいるが、最後の動詞のあたりに大きな相違がある。後の文章では、船は至り、天皇はいらっしゃったとある。動詞が二つある。前の文章には動詞が一つしかない。船は行宮に停泊したと読むのが順当になっている。これには、石湯行宮が現在の道後温泉付近ではなく、海や川に面していたという解釈が付けられることになる。益田2006.の説では、「伊予湯宮」と「石湯行宮」とが書き分けられているから石湯=海浜のサウナとしていた。歌の左注に、舒明天皇と訪れた昔を偲ぶことができる「昔日猶存之物」をご覧になって、感愛の情をもよおしたとあり、往時の「伊予湯宮」には「物」ぐらいしか残っていなかった。

では、2カ月ほどにもわたる熟田津滞在中、天皇の行在所、「石湯行宮」はどこにあったのだろうか。出掛けていって「感愛之情」を起こしているから、船に缶詰ではなかった。確かに紀の記事からは、船は停泊し、天皇は宿泊した、という意味にも取れないことはない。しかし、船と人間とが一緒くたにされていて文章の座りが悪い。孝徳紀にも次のような文章がある。

皇太子、乃ち皇祖母尊[皇極・斉明天皇])・間人皇后を奉り、并せて皇弟等を率て、往きて倭飛鳥河辺行宮に居します。(孝徳紀白雉四年是歳)

いちばん偉い「人」は「居」なものである。斉明紀の記者は何ごとか言い淀んでいるように見受けられる。後の文章の「還」を、本来の行路に戻ったことと考えていた。地図を広げても、難波から博多へ向かうのに松山付近を通ったとして、本来のルートから外れているとは思われない。もう一度、歌全体を聞いてみなければならない。

熟田津に 船乗りせむと 月待てば 潮もかなひぬ 今は漕ぎ出でな(万8)

この歌の特徴は力動感である。船に乗って海に出よう、さぁ今こぞ漕ぎ出そう。そう歌っている。月や潮の様が歌の主題ではなく、人々の動作や自然の動き、すなわち、「乗りせむ」、「かないぬ」、「漕ぎ出でな」 といった言葉が主役である。強い意志が感じられるのは、最後の助詞ナの一語にあるのではない。 これほど息せき切って力強く歌っているのは、ちょうど反対の事情、今までは船に乗って漕ぎ出そうにも漕ぎ出せなかったからではないか。それは何か。たちの悪い座礁であろう。

船団は瀬戸内海を西へ西へと進んで行った。ところが太陽太陰暦で1月14日、大潮に近い日に、今の松山付近で浅瀬に乗り上げて座礁した。それも船団の中心、天皇らが乗り組んでいた豪華船「御船」号であった。とりあえず、一部の船には先に進んで博多方面へ行き、大宰府などに待機しているよう指令を出した。足止めを食らった天皇には上陸してもらい、かつての行幸場所へもご案内して寛いでいただいた。

座礁の可能性はけっして低くない。

皇后[神功皇后]、別船にめして、洞海 洞、此には久岐と云ふ。より入りたまふ。潮涸て進くこと得ず。時に熊鰐、更還りて、洞より皇后を迎へ奉る。則ち御船の進かざることを見て、惶ぢ懼りて、忽に魚沼・鳥池を作りて、悉に魚鳥を聚む。皇后、是の魚鳥の遊を看して、忿の心、稍に解けぬ。潮の満つる及びて、即ち岡津に泊りたまふ。(仲哀紀八年正月)

西征において、斉明天皇が真似をしている神功皇后の事跡である。検討に値する記事である。

円仁の入唐求法巡礼行記巻第一に、開成四年(839、日本の承和六年)のこととして、遣唐使船が座礁した際の詳細な記録が残されている。

四月十一日。午前六時、栗田録事らが舶に乗ったのでまもなく出航、帆を上げて真っ直ぐに進んだ。南西の風が吹く。東海県の西に行こうとしたけれども、風にあおられてすぐに浅い浜に着いてしまった。そこで帆を下ろして櫓を動かしたわけだが、船はますます浅い方に行ってしまう。仕方がないので棹で海底を突いて船の通る個所をはかるためにしばしば船足を留める始末だった。こうして一日中苦労してやっと東海県に着いたのであるが、潮が引いて船は泥の上に居坐ってしまい動くことができない。夜に入ってそこに停泊した。

そこに陸から舶に上って来た人がいて彼が言うには「きょう宿城村から手紙があって、その知らせによると、日本の九隻の船のうち第三船は密州の大珠山に漂着した。午後四時、押衙と県令(県知事)の二人が宿城村にやって来て『日本国の和尚を探し出して日本船に戻した』と言っていたという(「覓本和尚却帰船処」)。なおその一船(第三船)は萊州の管内に漂着し、流れに任せて密州の大珠山に着いている。他の八隻の船は海上でいずれも見失って行方不明である、云々」と。午後十時、ともづなを曳いて船を引っ張り、泥の浅瀬から出ようと試みたが、まだ浮かび上がらず動くことができない。

○「覓本和尚却帰船処」=「却帰」はふたたび元に帰す。(小)[小野勝年『入唐求法巡礼行記の研究 第一巻』鈴木学術財団、昭和39年]「和尚が船処に却帰せんことを求めぬ」日本の和尚が船から抛却されたところを尋ねた。置き去りの意に解し、(ラ)[ Dr.Edwin Oldfather Reischauer. Ennin’s Diary, THE RECORD OF A PILGRIMAGE TO CHINA IN SEARCH OF THE LAW,1955,RONALD PRESS CO., NEW YORK]はleftと訳し、「圓仁たちが船から離れた場所を尋ねて宿城村にやって来た」とする(堀)[堀一郎訳「入唐求法巡礼行記」『国訳一切経和漢撰述部史伝部二十五』大東出版社、昭和14年]「和尚の船処を覓求して却帰せり」これは帰り戻ったの意(洋)[足立喜六訳注・塩入良道補注『入唐求法巡礼行記1』平凡社(東洋文庫)、昭和45年]「和尚を覓め船処に帰却せり」「和尚を発見して日本船に帰した」。この説をとった。

そこに陸から舶に上って来た人がいて彼が言うには「きょう宿城村から手紙があって、その知らせによると、日本の九隻の船のうち第三船は密州の大珠山に漂着した。午後四時、押衙と県令(県知事)の二人が宿城村にやって来て『日本国の和尚を探し出して日本船に戻した』と言っていたという(「覓本和尚却帰船処」)。なおその一船(第三船)は萊州の管内に漂着し、流れに任せて密州の大珠山に着いている。他の八隻の船は海上でいずれも見失って行方不明である、云々」と。午後十時、ともづなを曳いて船を引っ張り、泥の浅瀬から出ようと試みたが、まだ浮かび上がらず動くことができない。

○「覓本和尚却帰船処」=「却帰」はふたたび元に帰す。(小)[小野勝年『入唐求法巡礼行記の研究 第一巻』鈴木学術財団、昭和39年]「和尚が船処に却帰せんことを求めぬ」日本の和尚が船から抛却されたところを尋ねた。置き去りの意に解し、(ラ)[ Dr.Edwin Oldfather Reischauer. Ennin’s Diary, THE RECORD OF A PILGRIMAGE TO CHINA IN SEARCH OF THE LAW,1955,RONALD PRESS CO., NEW YORK]はleftと訳し、「圓仁たちが船から離れた場所を尋ねて宿城村にやって来た」とする(堀)[堀一郎訳「入唐求法巡礼行記」『国訳一切経和漢撰述部史伝部二十五』大東出版社、昭和14年]「和尚の船処を覓求して却帰せり」これは帰り戻ったの意(洋)[足立喜六訳注・塩入良道補注『入唐求法巡礼行記1』平凡社(東洋文庫)、昭和45年]「和尚を覓め船処に帰却せり」「和尚を発見して日本船に帰した」。この説をとった。

十一日卯時粟録事等駕舶便発上帆直行西南風吹擬到東海県西為風所扇直着浅浜下帆揺櫓逾至浅処下掉衝路跓終日辛苦僅到県潮落舶居泥上不得揺動夜頭停住上舶語云今日従宿城村有状報偁本国九隻船数内第三船流着密州大珠山申時押衙及県令等両人来宿城村覓本和尚却帰船処但其一船流着萊州界任流到密州大珠山其八隻船海中相失不知所去云々亥時曳纜擬出亦不得浮去

四月十二日。明け方、風は東風になったり西風になったりして一定しない。 船はまだ浮かばず動けない。また県庁から連絡の文書が来て良岑判官らに知らせていうには「朝貢使の船のうち第三船は当県の管内に漂着した。この船は先日出港したものである」と。私は正式の書状をまだ見ていない(「先日便発者未見正状」(洋)「先日送った知らせはまだ正確な情報ではなかった」(堀)「先日出港したものであるが、まだ正確な情報ではない」)。風向きはしきりに変わって一定しない。

十二日平旦風東西不定舶未浮去又従県有状報良岑判官等偁朝貢使船内第三船流着当県界先日便発者未見正状風変不定

四月十三日。早朝、上げ潮となり、船は出発しようとした。しかし風向きが定まらないので何度も往ったり戻ったりした。午後、風は南西から吹いて向きを変え西風となった。午後二時、潮が満ちて舶は自然に浮かんで東へ流れて行く。そこで帆を上げて進んで行った。東海県の前から東へ向かって出発した。舶上の小舟に上ってお祓いをし、同時に住吉大神を礼拝、海を渡りはじめる。風はかなり強く吹いている。大海に入って間もなく、水夫一人が前々から病いに臥していたが、午後五時ごろ死去した。死体はむしろに包み海中に押し落とすと、波にゆられて流れ去った。海の色はやや澄んでおり、夜に入ると風がしきりに吹く。東を指して真っ直ぐに進んだ。

十三日早朝潮生擬発縁風不定進退多端午後風起西南転成西風未時潮生舶自浮流東行上帆進発従東海県前指東発行上艇解除兼住吉大神始乃渡海風吹稍切入海不久水手一人従先臥病申終死去褁之以席推落海裏随波流却海色稍清夜頭風切直指東行(圓仁・深谷1990.174~177頁)

この時の遣唐使船は、特に船の破損もなかったようであるが、船が壊れていく様を目の当たりにして怯えている様子は、開成三年七月二日条に見える。これらを参考にすると、万8番歌の「御船」は、本稿の初めの方でも触れたラグーン(潟湖)に寄港したつもりが、そのまま潮が引いてタイダル・フラット(干潟)となり、動けなくなったものと推測される。船は無事だが、出航できなくなった。吉田2008.に、「額田王采配のもとで「月待てば潮もかなひぬ」とあるように、「月読」の神に祈り、「月」の出を待って、満汐の良い時をねらっていたわけである。……特にここは「汐」のことが取り上げられている。それは熟田津の地理条件がある面で軍港というにはふさわしくない、大浦田沼というような船の停泊するには便利だが、出帆するには苦労するところの、汐満ちの影響を考慮しなければならない潟湖津であったことを示しているのである。しかも〈入港〉も〈出帆〉も同一だということでなかったかもしれぬ。」(100~101頁)とある。「大浦田沼」については、「この「田沼」はタヌと訓まれ、田と沼か、田である沼か分らないと言われるが、「田沼」といっても、それを逆にした「田沼」といっても同じで、大浦の地が沼田の状況であることをいっている。それは「津田」といっても「田津」といっても同じなのと同様の語構成だ。志賀島湾内が潟湖をなし、沼田状になっていることをさしている。」(同25頁)とする。梶川2009.も、写真入りでラグーンにボートが置かれている様を紹介し、そこを「天然の良港」としている。

日下2012.は、「潟」の意味する地形について的確に表現する。

「潟」という語は、ラグーン(潟湖)とタイダル・フラット(干潟)の二つの地形(景観)にあてられているといえる。前者すなわちラグーンは、砂や礫からなる高さ二~五メートルの砂堆(砂嘴・沿岸洲・浜堤)によって外海(湖の場合もある)から隔てられた水域である。この水域は海岸線に平行して細長く延びるのがふつうであり、水深は小さいが、干潮時にも完全に干上がってしまうことはない。外海とは河口や狭い潮口(砂堆の切れ目)によってつながっていることが多く、外海より海水、そして汽水をへて淡水域へと移る。また潮の干満によって塩分の濃度は絶えず変化する。汀線付近の傾斜が比較的大きいため、潮の干満による汀線の水平的な移動はあまり大きいものではない。

それに対し、干潟は傾斜がきわめて小さいため、高潮時には水没し、低潮時に陸化する潮間帯の幅は、数キロにも達するのが普通である。たとえばフランスの西海岸では、干潟の幅が約一〇キロであり、わが国の有明海も大きい値を示す。ラグーンが、風波の強い海洋型の海岸に発達するのに対し、タイダル・フラットは、波の静かな内湾に形成される。有明海のほか、岡山市の児島湾の例がよく知られている。

もっとも、ラグーンの周辺に幅が狭くて規模の小さいタイダル・フラットが形成されるため、両者を厳密に区別することはむずかしい。(80~82頁)

それに対し、干潟は傾斜がきわめて小さいため、高潮時には水没し、低潮時に陸化する潮間帯の幅は、数キロにも達するのが普通である。たとえばフランスの西海岸では、干潟の幅が約一〇キロであり、わが国の有明海も大きい値を示す。ラグーンが、風波の強い海洋型の海岸に発達するのに対し、タイダル・フラットは、波の静かな内湾に形成される。有明海のほか、岡山市の児島湾の例がよく知られている。

もっとも、ラグーンの周辺に幅が狭くて規模の小さいタイダル・フラットが形成されるため、両者を厳密に区別することはむずかしい。(80~82頁)

ラグーンも、タイダル・フラットも、上代の人にとっては同じ「潟」である。言葉として同じ範疇に入れるほど似通った景観であった。砂嘴があるから良港と思って廻りこんで入港したつもりが、干潟になってしまったということであろう。

高見2004.は、良港の条件を整理している。

港の最も重要な機能は船が安全に停泊できることである。そのためには、主として地形的な次の基本条件を満たす必要がある。

1 船の出入りに相当した幅と水深の航路がある。

2 港内は船の数に応じた深さと広さがある。

3 海底は錨かきがよい。

4 波が静かである(風よけがある)。

5 潮の干満の差が小さい。

近年は土木工学の進歩により、これらの条件を満たすように防波堤、防潮堤、導流堤、岸壁、桟橋などが建設され、昔は港にならなかった場所にも多数の港が作られている。古代には、自然にこの条件を満たすリアス式海岸や潟湖に港が作られた。

しかし、その港が良港であるためには、前述の基本条件だけでは不十分で、さらに次の条件を満たしていなければならない。

1 内政、外交、文化交流、物流経済などの目的にあった背後地をもつ。

2 背後地との交通運輸通信などの連絡が容易である。

3 港の周囲には、貨物の積み込み・積み下ろし・保管あるいは乗客の休憩・宿泊、船舶の修理、港の保守などの設備がある。

4 これらの設備の保守および機能維持のための要員が近傍に住んでいる。古代の港も、これらの条件をたとえ小規模であっても満たしていなければ良港とはならない。(140~141頁)

1 船の出入りに相当した幅と水深の航路がある。

2 港内は船の数に応じた深さと広さがある。

3 海底は錨かきがよい。

4 波が静かである(風よけがある)。

5 潮の干満の差が小さい。

近年は土木工学の進歩により、これらの条件を満たすように防波堤、防潮堤、導流堤、岸壁、桟橋などが建設され、昔は港にならなかった場所にも多数の港が作られている。古代には、自然にこの条件を満たすリアス式海岸や潟湖に港が作られた。

しかし、その港が良港であるためには、前述の基本条件だけでは不十分で、さらに次の条件を満たしていなければならない。

1 内政、外交、文化交流、物流経済などの目的にあった背後地をもつ。

2 背後地との交通運輸通信などの連絡が容易である。

3 港の周囲には、貨物の積み込み・積み下ろし・保管あるいは乗客の休憩・宿泊、船舶の修理、港の保守などの設備がある。

4 これらの設備の保守および機能維持のための要員が近傍に住んでいる。古代の港も、これらの条件をたとえ小規模であっても満たしていなければ良港とはならない。(140~141頁)

熟田津は、基本条件の「5 潮の干満の差が小さい」を欠いていたといえる。より正確には、満ち潮の高さが定時的に十分であるという条件を欠いていたと言える。 「御船」は、前期遣唐使船に想定されるように船底は平らだったであろう。しかし、大きな準構造船であり、豪華客船でありつつ大軍艦である。斉明7年1月6日に出航したのは難波津である。河内湖(草香江)と大阪湾とを結んだ難波堀江にあったとされている。仁徳紀十一年十月条に、「[難波高津]宮の北の郊原を掘りて、南の水を引きて西の海に入る。因りて其の水を号けて堀江と曰ふ。」とある水路に面しているとされている。そこは、「難波御津」(仁賢紀六年九月)、「難波三津之浦」(斉明紀五年七月割注・伊吉連博徳書)とも呼ばれる。「御津(三津)」のミは甲類で、「満つ」のミも甲類である。毎日のように水が十分に満ちてきて、出航に手間取らない良港であったということだろう。日下2012.は、万葉歌の「潮待つと ありける船を 知らずして 悔しく妹を 別れ来にけり」(万3594)について、「上町台地(大阪市)の先端から平行して、ほぼ南北方向に走る二本の砂洲に挟まれた細長いラグーンのみなと「難波津」で、潮が満ちて来るのを待っていた。満潮を少し過ぎるころ、十分な水深を利用して、船はラグーンから「難波堀江」に出て、潮とともに下り、明石の門を越えてさらに西方へと向かったのである。」(88頁)とする。ところが、熟田津の場合は、潟湖が干潟に変貌して身動きが取れなくなっている。

6-7世紀ころの摂津・河内・和泉の景観(日下1991.ⅰ頁(部分、モノクロ化))

6-7世紀ころの摂津・河内・和泉の景観(日下1991.ⅰ頁(部分、モノクロ化))先にみた紀の博多到着の記事に続いて、不思議な文章が紛れ込んでいる。

天皇、此を改めて、名をば長津と曰ふ。(斉明紀七年三月)

「娜大津」 とあったのを、「長津」に改名したというのである。「娜大津」は、那珂津、那津(宣化紀元年五月)、「娜太津」(家伝上(鎌足伝))などともいわれる。名は体を表す。改名するにはそれなりの意味があってのことだろう(注5)。

「名替え」によって互いの関係が更新されるという考えは、斉明天皇の時代にもあったことだろう。そんななか、斉明天皇は娜大津を長津へと名替えをした。その意味するところは何だろうか。

紀のきわめて初めのところに、次のような割注が記されている。

至尊を尊と曰ひ、自余を命と曰ふ。並びに美挙等と訓む。(神代紀第一段本文)

偉いのは「尊」で、次なるは「命」、訓み方はいずれもミコトであると言っている。また、続日本紀・元明天皇の和同六年(713)五月条に、「五月甲子。制。畿内七道諸国郡郷着二好字一。」と、地名に「好き字」を選んで付けるよう命じている。いわゆる好字令である。それらを参照して、長津への改称も好字を当てたにすぎないとする考えがある。しかし、斉明天皇は日本書紀を書いておらず、約50年後の元明天皇のように文字を意識していたとは考えにくい。この間には大きな文化変容があった。無文字文化から文字文化への移行である。斉明天皇がどれほど文字(漢字)を読めたかは興味深い課題である。そして、ここでは字がただ変わったというのではなく、音も少し変わっている。かといって、娜大津を、博多や福岡に変えたというほどには変わっていない。それぐらいに変えたのなら何か深遠な意味合いがあってのこととも思えよう。ところが、ナノオホツやナノツ、ナツ、ナタツと、ナガツとでは、音として変わり映えがしない。「天皇改レ此、名曰二長津一。」という表現は、何を改めたものなのか。

奇妙な改名の話はその後も引きずっている。娜大津の近くの「磐瀬行宮」(斉明紀七年三月)が、「磐瀬宮」(斉明紀七年八月)と記されるばかりか、ところによって「長津宮」(天智前紀斉明七年七月是月・同九月)と変わっている。ひょっとしてこれは、娜大津を変えたいがための改名ではなく、磐瀬行宮の名を変えたかったからではないのか。熟田津の「石湯行宮」ととてもよく似ている。イハセとイハユは一音違いである。つまり、ナノツやナノオホツ、ナツと呼ばれる船着場部分の場所を、土建国家的に長津と呼ぶことでその付近一帯をナガツという統合的な地名に改変したかったのであろう。イハユを思い出したくないからである。あそこは「津」と呼ぶに値するところではなかった。あんな足止めはもうごめんだよ、そういう声が聞こえてくる。

翻れば、これらの記事は、「熟田津」という地名について、婉曲に何かを物語っているように思われる。つまり、座礁した場所には別の名前があった。◯◯浜、✕✕浦である。横浜とか北浦とか、素朴な名であったのではないか。それを熟田津に名称変更した。あるいは名前などなかったのかもしれない。船着場の意味の津という言葉を使い、船は停泊させるべきところへ停泊させている、というのが戦時下における政府の公式見解であった。座礁の失態は隠蔽されたのである(注6)。当然、紀に詳細が書かれることはない。それでも司馬遷ばりの記者は、苦労して文章ひねり出した。「泊」と表記すれば、停泊したことにも宿泊したことにもなる。ただし、意味はとまること、stop である。さらに娜大津を長津と改名したことも記す。磐瀬宮も長津宮になっていたりいなかったりする。その結果、熟田津についても、もともとあった地名ではない可能性を示唆することになっている。仲哀紀の座礁記事でも、神功皇后は「忿心」を覚えていて、「魚鳥之遊」をご覧になってようやく解けている。斉明天皇の場合、舒明天皇との思い出の物をご覧になっていた。万6番歌には左注が施されている。

……山上憶良大夫の類聚歌林に曰はく、「記に曰はく……一書に云はく、「是の時に宮の前に二つの樹木あり。この二つの樹に斑鳩・比米二つの鳥さはに集まれり。時に勅して多く稲穂を掛けて之れを養ひたまふ。仍ち作れる歌云々」といへり」といへり。……

そのようなものを見て心を落ち着かせていたのかもしれない。すなわち、斉明天皇は、憎々しく痛々しく感じていた。憎し、痛し、の語幹に津をつけて、niku+ita+tu→nikitatu と名づけられたと想定することも可能である。山部赤人の歌には、「飽田津」とある。

ももしきの 大宮人の 飽田津に 船乗りしけむ 年の知らなく(万323)

赤人は神亀元年 (724)から天平8年(736)の間は生存が確認されている。万323番歌まで、斉明7年(661)からおよそ50年は経過している。天武13年(684)の大地震も経ている。「土左国の田苑五十余万頃、没れて海と為る。」(天武紀十三年十月)と記されているように、伊予国でも地形変動が起きたのではないか。1946年に起きた昭和南海地震では、愛媛県下の海岸線は40~50cm地盤沈下し、道後温泉の湧出も6カ月間止まっている。今日、四国の瀬戸内海岸の波打際が迫って感じられるのはそのせいである。赤人がいつのことか年を知らないと歌っているのは詩的な表現である。年が経ってしまったからと納得しているが、場所さえわからなかったのではないか。後世に伝わらないニキタツという地名は臨時に名づけられたものらしい。

鎌倉時代の仙覚(1203?~1272?)の萬葉集註釋に、伊予風土記を参照したらしい注が付いており、斉明天皇の御歌が記されている。その歌は、「美枳多頭爾 波弖丁美禮婆 云々」というもので、三句目以下は伝わっていない。ニキタツがミキタヅになるのは音韻が訛る傾向としてあり得る。三句目以下が割愛されて「云々」と書いてあるのは、早い段階で検閲を受けたか自主規制したかして、意図的に割愛されたことを予感させる。

熟田津に 船乗りせむと 月待てば 潮もかなひぬ 今は漕ぎ出でな(万8)

(大意)熟田津と名付けられたこの船着場で船出したいと満月の月を待っていたら、大潮の満ち潮はすでに期待以上に満ちてきてしまっている。さあ早く、今はほかのことはどうでもいいから漕ぎ出そう。

3月望月近くの大潮の日、額田王は、東の空から昇る満月によって高い満潮を導くのを待っていた。確かに「月」は待っていたのであるが、月のことは念頭から離れて「潮」に注意が向いている。月のまだ昇らぬ夕刻から思いもかけず潮の満ち方が急で、今にも船がうまく動き出そうとしている。春の低気圧が発達して通過し、南風も手伝って高潮傾向になったからかもしれない。それで有頂天になってこの歌は歌われた。歌は必ずしも形象を厳密に詠むものではないが、この歌から聞こえてくるテンションの高さは、それなりの何かがなくては生まれないように思われる。

「潮もかなひぬ」とある助詞のモについては、先に指摘した古橋1994.にある、「月待てば 月もかなひぬ 潮待てば 潮もかなひぬ」のような、単なる並立の意味とは考えにくい。何もかも順調という時に、これほど高揚した声は聞かれない。古典基礎語辞典の「解説」と、上代に名詞を受ける場合の「語釈」を引く。

モは他の係助詞カ・ゾと同じく、「何時いつ」「誰たれ」などの疑問詞の下に付いて使われる。このように、疑問詞に付くことは、モの受ける事柄が不確実なもの、あるいは不確実なことであることを示す役目をする。不確実とは、次のようなことを指す。・推量……・未定……・ 順望……・否定……このようにモは、受ける語を「これ一つではない」と、これと同類のものが他にも存在することを暗示して、掲げたものが不確定・不確実・非限定的・仮定のものとして扱うことを本質としている。これに対して、係助詞ハは、疑問詞に付くことがほとんどなく、数あるもののうちから、上にくる語を特に「これ一つ」として取り立てて、確実・確定的・限定的・既定のものとして扱う。『万葉集』で地名に付くハが多いのは、地名が「これ一つ」という最も明確なものなので、必然的に上の語を確実と扱うハの例が多くなることによる。以上のモの本質からすれば、普通モの文末には打消・推量・疑問など、いわゆる不確定性の陳述がくる。ただ中には「懸けまくも〔母〕 あやにかしこし 言はまくも〔毛〕 ゆゆしきかも」〈万葉四七五〉のように結びが肯定の場合もある。これは、「心にかけて思うのも何とも恐れ多い。口に出して言うのも忌みはばかられることだ」と訳せる一種の常套句で、続けて使われているモは、いずれも上の語を肯定して、「Aも…Bも…である」という、いわゆる並列の意を表している。同類の事柄を列挙するこの並列のモは、上代ではそれほど多くないが、時代が下るにつれて用例数が増加し、やがてモの用法の大部分を占めるよっになって、現代に至っている。こういう意味が生じたのは、モが「ある事」を確実であると確信できない意を示すところから「AもBも」と不確実なものを列挙する気持ちを表した結果である。つまり、並列肯定の用法は、モの不確定という本質の一つの相として現れたことになる。そのほか、係助詞モには、上代から類例暗示、添加、強調・詠嘆、総括など多様な意味用法があり、通時的に盛んに使われている。……

①上にくる語を不確実・非限定・仮定・未定のものとして提示し、下にそれについての説明・叙述を導く。…も。下に打消・推量・願望などの表現を伴うことが多い。 ▶「多遅比野たぢひのに 寝むと知りせば 防壁たつごもも〔母〕 持ちて来ましもの 寝むと知りせば」〈記歌謡七五〉。……②「AもBも」と不確実なものを列挙・並列する意を表す。…も。 ▶「千葉の 葛野かづのを見れば 百千足る 家庭やにはも〔母〕見ゆ 国の秀ほも〔母〕見ゆ」〈記歌謡四一〉。……③一つを挙げて、該当する他の類例を暗示する意を表す。また、他の同種のものを類推させる意を表す。…も。…なども。…さえも。(…はもちろんのこと)…だって。 ▶「熟田津にきたつに船乗りせむと月待てば潮も〔毛〕かなひぬ今は漕ぎ出でな」〈万葉八〉。……④一つの事柄の上に、同種の事柄をもう一つ加えるという添加の意を表す。…も。…もまた。 ▶「宮人の 足結あゆひの小鈴 落ちにきと 宮人響とよむ 里人も〔母〕ゆめ」〈記歌謡八二〉。……⑤控えめな最小限・最低限の希望を表す。せめて…だけでも。下に仮定や願望の表現を伴うことが多い。 ▶「ぬばたまの夜渡る月をとどめむに西の山辺に関も〔毛〕あらぬかも」〈万葉一〇七七〉。……(1194~1195頁、この項、我妻多賀子)

①上にくる語を不確実・非限定・仮定・未定のものとして提示し、下にそれについての説明・叙述を導く。…も。下に打消・推量・願望などの表現を伴うことが多い。 ▶「多遅比野たぢひのに 寝むと知りせば 防壁たつごもも〔母〕 持ちて来ましもの 寝むと知りせば」〈記歌謡七五〉。……②「AもBも」と不確実なものを列挙・並列する意を表す。…も。 ▶「千葉の 葛野かづのを見れば 百千足る 家庭やにはも〔母〕見ゆ 国の秀ほも〔母〕見ゆ」〈記歌謡四一〉。……③一つを挙げて、該当する他の類例を暗示する意を表す。また、他の同種のものを類推させる意を表す。…も。…なども。…さえも。(…はもちろんのこと)…だって。 ▶「熟田津にきたつに船乗りせむと月待てば潮も〔毛〕かなひぬ今は漕ぎ出でな」〈万葉八〉。……④一つの事柄の上に、同種の事柄をもう一つ加えるという添加の意を表す。…も。…もまた。 ▶「宮人の 足結あゆひの小鈴 落ちにきと 宮人響とよむ 里人も〔母〕ゆめ」〈記歌謡八二〉。……⑤控えめな最小限・最低限の希望を表す。せめて…だけでも。下に仮定や願望の表現を伴うことが多い。 ▶「ぬばたまの夜渡る月をとどめむに西の山辺に関も〔毛〕あらぬかも」〈万葉一〇七七〉。……(1194~1195頁、この項、我妻多賀子)

古橋説は、②の用例の省略形ということになる。モを不確実なものとする解説に反する。そして、筆者は、③の例に熟田津の歌が採りあげられていることに異議を唱えたい。月と潮について、「月も待てば潮かなひぬ」と先にモが出ていれば、暗示や類推に該当するであろうが、そういう語順にはない。そして、「語釈」では説明不足ながら④の意味に着目する。記81番歌謡の用例は、「宮人は大騒ぎするけれど里人は決して大騒ぎしてはいけないよ」という意味である。「宮人」と「里人」とは、することの方向性が反対である。否定の意味が残っている。この意に寄せて熟田津の歌を考えると、「月を待っていると月はまだ出ていないのに、潮は船出にかなう状態になってしまった」と解することができる。記歌謡や初期万葉歌は、上代でも古い用例である。モの原義である不確実性の提示の意を多分に含んでいると考えたほうが妥当である。予想に反して船がにわかに動き出そうとしていたことを指している。あれよあれよという間に、「潮もかなひぬ」と完了してしまっている。だから、みんなで早く、早く、と声を掛け合っている。「今は漕ぎ出でな」と、提題の助詞ハが付いている。

三句目の「月待てば」の「月」については、月の出を待つのか、満月になるのを待つのか、議論が分かれている。ほかに、雲から月が現れたとする説もある。万葉集中から「月」と「待つ」を兼ね備えた歌を見ると、万8番歌以外に9首ある。

夕闇は 路たづたづし 月待ちて 行ませ吾が背子 その間にも見む(万709)

闇の夜は 苦しきものを 何時しかと 吾が待つ月も 早も照らぬか(万1374)

妹が目の 見まく欲しけく 夕闇の 木の葉隠れる 月待つ如し(万2666)

あしひきの 山より出づる 月待つと 人には言ひて 妹待つ吾を(万3002)

能登の海に 釣する海人の 漁火の 光りにい往け 月待ちがてり(万3169)

…… あしひきの 山より出づる 月待つと 人には云ひて 君待つ吾を(万3276)

足姫 御船泊てけむ 松浦の海 妹が待つべき 月は経につつ(万3685)

月待ちて 家には行かむ わが挿せる あから橘 影に見えつつ(万4060)

秋草に 置く白露の 飽かずのみ 相見るものを 月をし待たむ(万4312)

このうち、万3685・4312番歌は暦としての月の意で、他の7例は天体として夜を照らす月の出を待つ意である。月歴として用いられる場合は、「経」や「日に異に」など、時間の経過を示す言葉としてわかるように示されることが多い。万3685番歌もそうで、万4312番歌と似た性質を持っている。万4312番歌は、「七夕の歌八首」のうちの一首で、この場合の「月」は来年の七月のことを指している。万3685番歌も帰国すべき予定月のことを言っている。

万8番歌の「月待てば」の場合、月歴として特定の月を言っているとは考えにくい。出航予定日ならともかく、出航予定月というのはあり得ない。また、ひと月、ふた月、み月と指折り数えて待つという言い方や、上弦の月が満月になるのを待つという言い方は上代に見られない。よって、月の出を待っていると解すべきである。先に述べたように、助詞のモが不確実性を表すことも考え合わせれば、満月になれば大潮になってすべてうまくいくという予定調和を歌った可能性は甚だしく低い。月の出を待っていたら思いがけず潮が満ちてきて、さあ漕ぎ出そうと歌っている。

万8番歌は、座礁からの解放を喜んだ歌であった。「漕ぎ出で」ることが眼目で、「潮」に潮流の意味は含まれていない。難波からの出航当初は2日かけて約100km進み、岡山県の東部に達している。岡山県東部から松山付近までは6日かけて約150km進んでいる。松山付近から博多までは関門海峡を通って約250kmである。3月の望月頃の大潮で船が動き出したとして、到着は3月25日、10日ほどかかっている。途中で神功皇后ゆかりの穴門の豊浦宮旧跡地、山口県下関市長府豊浦町に立ち寄ったであろうから、日程的にはちょうどいい。紀の「還りて娜大津に至る。」という表現は、座礁からの脱出を物語っている。「御船」は、陸から海に「還」ったのである。

船の安全を祈った呪術的な意味合いは感じられない。二句目の「乗り」という言葉は、乗物に乗って身を任せて行くことをいう。安全無事を祈るというよりも、ようやく船出できる喜びを素直に表現している。乗組員一同の気持ちが一つになった時、この歌は歌われた。人々に共有されるような気持ち、共通する感覚が歌になってほとばしり出ている。

左注の最後に、「但、額田王歌者別有二四首一。」とあった。おそらくこの四首は、同じように船出を歌ったものであろう。最大の関心事だからである。座礁した日かそれに近い大潮の日、2月朔日頃の大潮の日、2月望月頃の大潮の日、3月朔日頃の大潮の日。ちょうど四回あってそのたびに船出を予祝する歌が歌われたとすれば四首である。むろん、大自然を相手にして、額田王の歌の力ではどうにもならなかった。最後に歌われた万8番歌は、予祝する歌ではなく、実際に動き出して興奮して作った歌である。歌の出来がいちばんすぐれるのは当然である。左注を付けた人が「即此歌者天皇御製焉。」と言っているのは、ほかの四首が冴えなかったから、同一の作者とは思われなかったということかも知れない。

仮に、西暦2000年の松山(緯度33°51′N、経度132°43′E)の潮汐を、潮汐表aに見る(注7)と、旧暦1月14日は新暦の2月18日に当たり、大潮の第一日目である。潮時と潮位を示すと、1:53に最低潮位2cm 、8:42に最高潮位333cm、14:44に90cm、20:21に289cmをつけている。翌日以降、日におよそ2回ある高潮と低潮のうち、潮時の最高を旧暦で示すと、15日344cm、16日348cm、17日345cm、18日337cm、19日324cm、20日308cm、21日288cm、22日265cm、23日245cm、24日232cm、25日236cm、26日255cm、27日276cm、28日294cm、29日309cm、1月30日319cm、2月1日(新暦3月5日)327cm、2日331cm、3日331cm、4日326cm、5日315cm、6日310cm、7日295cm、8日276cm、9日263cm、10日268cm、11日288cm、12日310cm、13日325cm、14日334cm、15日336cm、16日333cm、17日327cm、18日316cm、19日303cm、20日302cm、21日285cm、22日266cm、23日248cm、24日242cm、25日252cm、26日271cm、27日290cm、28日305cm、29日318cm、30日326cm、3月1日(新暦4月5日)338cm、2日343cm、3日340cm、4日311cm、5日329cm、6日312cm、7日291cm、8日277cm、9日278cm、10日290cm、11日305cm、12日315cm、13日321cm、14日330cm、15日334cm、16日332cm、17日326cm、18日316cm、19日282cm、20日302cm、21日287cm、22日271cm、23日259cm、24日260cm、娜大津に着いた25日の松山の最高潮位は271cmである。

最高潮位に注目すると、1月14日(新暦2月18日)の333cmに達するのは、同15・16・17・18日を過ぎると、2月14・15・16日、3月1・2・3日、同月15日である。きわめて限られている。検潮所での平均的なデータと、「潟」湖の実際とでは開きはあろうが、それでも大いに参考になる。しかも、1月16日の348cmを上回ることはない。潮の満ち方が多そうな日を見ると次のとおりである。

旧暦2月望月頃は午前中に最高潮位を示している。この傾向は、熟田津到着の旧暦1月望月頃にも当てはまる。月の出るはずもない朝から「月待てば」とは歌わないであろう。また、旧暦3月朔日頃の月は見えなかったりか細かったりする。しかも、日中から天上にある月を「月待てば」とは歌わないであろう。旧暦3月望月頃を見ると、「月待てば」と歌いたくなるのは日の入より後に月の出がある日であろうから、3月15日以降説が有力ではないかと感じられる。以上が、2カ月ほど足止めを食らっていたのではないかと推測できる状況証拠である(注8)。

この歌は、戦争に赴くときの歌ではあっても進軍ラッパではない。中大兄の「三山歌」(万13~15)と同じ道中でありながら、性質は全く異にしている。そして時代感覚の鋭い編者はこの歌を採録した。彼自身が新たに書き加えたのは、標目(「後岡本宮御宇天皇代」)と題詞(「額田王歌」)だけである。あとは紀と見比べて考えて下さいと願っている。そして、紀の方にはわずかな手掛かりが残された。そうまでしなければならなかった経緯を考えると、一つの疑問が浮かびあがる。

紀が書かれたのは天武朝である。書いたのは官吏である。その際、以前の政権の平凡な失敗については、あまり隠さずに書いている。つまらないニュースも結構載っている。ところが、この座礁の事件は語られることなく終わっている。空白の約2カ月が生じている。なぜ書かれなかったのか。あるいは、座礁のきっかけを作ったのが大海人皇子、すなわち、後の天武天皇にあったからではないかとの印象を筆者はいだく。

船上で大伯皇女が誕生しており、娜大津から名付けられたらしい大津皇子も生まれている。

岡本天皇[舒明天皇]と皇后[後の皇極・斉明天皇]との二躯を以て一度と為。時に、大殿戸に椹と臣木とあり。其の木に鵤と此米鳥と集き止まれり。天皇、此の鳥が為に、枝に稲穂等を繫けて養ひ賜ふ。後岡本天皇[斉明天皇]・近江大津宮に御宇しめしし天皇[天智天皇]・浄御原宮に御宇しめしし天皇[天武天皇]の三躯を以て、一度と為。(萬葉集註釋による伊予風土記逸文、再掲)

斉明・天智・天武の三天皇が一緒に来たと記されている。万6番歌の左注に記されるところである。しかし、紀の一連の斉明天皇西征の記事に大海人皇子の名は出てこない。失敗があったから大海人皇子の動静が伝えられていないのではないか。天皇の崩御や白村江の敗戦を後から振り返った時、熟田津の不祥事はその前兆であったと人々は考えるに違いない。その原因は大海人皇子が作った。そう思われては天武天皇は困るし、周りの宮廷人にとっても気まずいものである。

万葉集では「兎道」(万7)という粉飾があり、「莫囂……」(万9)という難訓がある。その間に挟まれたのがこの熟田津の万8番歌である。原文の始まりに、「𤎼田津尓」とある。「𤎼」という字は、紀・万葉集に現れる。「熟」の字の異体字とされるが、管見ながら中国に見られるものではないようである。おそらく、編者の謎掛けをもとにした造字であろう。よく使われる「熟」の字の下にある点4つ、レッカは火を表す。火がついたように赤く熟しているというのである。そこで、上の部分の「孰」に似た字の「就」をもってきて、字義を伝えるにふさわしい字をこしらえた。

左:「𤎼田津」(西本願寺本万葉集、西本願寺本万葉集1993.を筆者模)、右:「熟田津」(元暦校本万葉集、東京国立博物館研究情報アーカイブズhttps://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/E0007235を加工)

左:「𤎼田津」(西本願寺本万葉集、西本願寺本万葉集1993.を筆者模)、右:「熟田津」(元暦校本万葉集、東京国立博物館研究情報アーカイブズhttps://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/E0007235を加工)本稿では「就」の字をすでに見ている。「御船西に征きて、始めて海路に就く」、「天皇の喪、帰りて海に就く」とあった。動詞が一つしかないわざとらしい文も、「就」字を上下に分離して、「御船、伊予に泊て、火田津の石湯行宮に就く」と訓めば意が通じる。紀に記される漢語(「御船泊于伊予就火田津石湯行宮」)を無理矢理なぞなぞ訓みしてみた。伊予に stop してはいるが、きちんと計画通りに就いているとの体裁にも読める。ただしそれは、火田、つまり焼き畑の、水のない状態の津に石湯行宮はある、という自己撞着した表現になっている。指宿に知られる砂風呂のようなところがあったかもしれない。畑という字は国字であり、紀には、「田畝」、「田圃」、「田苑」、「水陸」、「陸田種子」などと記されており、当時はまだなかった。日下2012.の「潟」の解説にあったように、天然の良港にもなり得る潟湖と遠浅で広い干潟とは、見た目の景観としては判別がつきにくい。満潮時に潟湖と思って入港したところ、実はふだんは干潟のところだった。つまり、「就」が床に就いているような意味合いで使われている。「潮船」状態が長引いたということである。

石湯行宮とは、座礁船自体のことを「行宮」としていたことを表すのではないか。船に缶詰というわけではないが、大した建物も俄かには造れず、いちばん快適に過ごせるのは「御船」という豪華船中であったろう。斉明天皇は、神功皇后同様、「忿心」を得ていた。怒りを覚えていたのである。「御船」が干潟の上にあるとは、通常の停泊でイカリを下すものが、イカリを上げているという洒落が成り立つ。怒りがこみ上げてきて仕方がないような場所にいらっしゃった。万葉集のイカリ(碇・忿(怒・慍))の用字には次の例がある。

近江の海 沖漕ぐ船の 重石下ろし 忍びて君が 言待つ吾ぞ(万2440)

大船の たゆたふ海に 重石下ろし いかにせばかも 吾が恋止まむ(万2738)

大船の 香取の海に 慍下ろし いかなる人か 物思はざらむ(万2436)

はね蘰 今する妹が うら若み 笑みみ慍み 着けし紐解く(万2627)

十に曰はく、忿を絶ち瞋を棄てて、人の違ふことを怒らざれ。(推古紀十二年四月)

万葉集のはじめの3例は碇の意、最後の例のみ怒の意である。万2436番歌は、anchor の意に「慍」の字を用いた借訓である。碇には「沈石」(播磨風土記飾磨郡)との用字もあり、通常は下ろして用をなすものである。怒りがこみ上げてきて仕方がない場所は干上がった畑にして、碇を上げたままに用をなし、船は流されることなく泊まっている、ないしは、就いている。じっと滞在して、御在所と呼ぶに値する。それをイハユの行宮と命名した。イハという語は、実物の石の大きなものの意のほかに、それを材料に使った船の碇の意、霊験性を表す意がある。大石に穴をあけたり、網状にしてそこへ大石を入れたり、木に括りつけたものなど各種ある。碇とイハとはよく似ているのである。つまり、イハ(岩・磐・巌)+アユ(肖)→イハユ(石湯)と名づけてみた。そして、所謂行宮が止まっているから終止形を以てして、イハユノカリミヤと呼んでいる。

万6番歌左注に見える「斑鳩・比米」なる「二鳥」とは、イカルガヒメ、すなわち、イカル(怒)+ガ(助詞)+ヒメ(姫)という皇極・斉明天皇のあだ名をもとに作られた伝承であったかもしれない。彼女の肉声は紀に録写されている。大化改新のクーデターが宮中で行われた箇所に、彼女の怒りの声が記されている。

天皇、大きに驚きて、中大兄に詔して曰はく、「知らず、作る所、何事有りつるや」とのたまふ。(皇極紀四年六月)(注9)

碇と怒との関係は、その図像によっても証明される。おおきな石に蔓のロープを絡ませたものを碇に使った。他方、怒りを表した忿怒の像、不動明王の頭部は、まるで、碇のように、ロープ状の弁髪や凸凹のある顔つきになっている。碇を下ろした船は不動であることになる。

左:碇石(森の宮遺跡、㈶大阪市文化財協会編『事業のあらまし 1979-1999』同発行、1999年、https://www.occpa.or.jp/PDF/aramashi_20.pdf(3/8))、右:不動明王立像(部分)(平安時代、11世紀、東博展示品)(注10)

左:碇石(森の宮遺跡、㈶大阪市文化財協会編『事業のあらまし 1979-1999』同発行、1999年、https://www.occpa.or.jp/PDF/aramashi_20.pdf(3/8))、右:不動明王立像(部分)(平安時代、11世紀、東博展示品)(注10)(つづく)