リフィーディング症候群(refeeding syndrome)とは、 慢性的な栄養不良状態が続いて、高度の低栄養状態にある患者に、

積極的な栄養補給を行なったことで発症する一連の代謝合併症(低リン血症、低カリウム血症、低マグネシウム血症、ビタミン B1欠乏症など)

の総称とされています[中屋ほか 2012,p.23]。

一言でいえば、私たちの身体は、栄養を吸収する仕事それ自体が、相当のミネラルやビタミンなどの栄養素を消費する必要があるので、

慢性的な栄養不良状態となっていると、そのための栄養を間に合わせることができず、さまざまな不具合が生じてしまうということなのです。

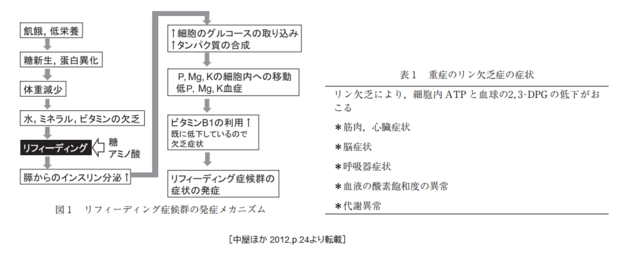

具体的には、こんな感じになります。

飢餓状態や高度に低栄養状態になると、生体は外から取り入れるエネルギー基質が不足するため、

自身のタンパク質の異化や脂肪分解によって適応しようとします。

また、ミネラルやビタミンなども、もちろん外からの摂取できないので不足しています。

このような状態で再摂食(リフィーディング)すると、急激な糖質やアミノ酸の生体内への流入が、膵臓でのインスリン分泌を刺激し、

摂取された糖質は急激に細胞内に取り込まれ、ATPの産生に利用され、またタンパク合成が励起されます。

ところが、この際に大量のリンが消費され、同時にリン、カリウム、マグネシウムが細胞内に移動するのですが、

すでにミネラルやビタミンなどが不足している高度な低栄養状態では、

低リン血症、低カリウム血症、低マグネシウム血症とならざるをえず、それぞれの欠乏症状が出現することになります。

また、糖質代謝に利用されるビタミン B1も欠乏状態であることから、

再摂食時のビタミン B1消費によってビタミン B1欠乏症がおこり、心不全やウェルニッケ脳症などの欠乏症状が出現します。

また、分泌されたインスリンは腎尿細管における Na の再吸収を促進し、

このため体内への水分の貯溜を引き起こし、浮腫の出現も認めることがあり、心不全も増悪させる一因となります。

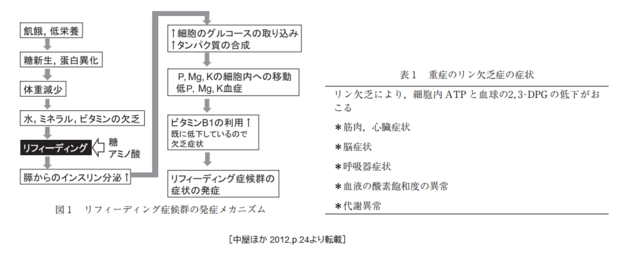

これらの結果として、ATP の減少とグリセリン2,3-リン酸(2,3-DPG)の低下が起こり、さまざまの症状を生じるようです。

とくにATP を多く利用する臓器である脳、心臓、筋肉では、障害が顕著です。

また2,3-DPG は、ヘモグロビンの β サブユニット間に結合することで,ヘモグロビンの酸素との親和性を下げる作用があり、

O2分圧が高い肺胞毛細血管ではヘモグロビンが酸素と結合しやすく、CO2濃度が多くO2分圧が低い末梢組織では

(糖から嫌気的な反応により2,3-DPG が作られるため)酸素と解離しやすくすることで、

酸素の受け渡しを効率よくするのですが(ヘモグロビンの酸素解離度曲線のシグモイド状の反応に貢献する)、

しかしリンの欠乏により血球内の2,3-DPG の低下が起こると、末梢組織で酸素の遊離ができず、組織の低酸素を起こす原因となり、

その結果,乳酸アシドーシスがみられることになります。しかもビタミン B1の欠乏症も、これに拍車をかけます。

以上により、心不全、不整脈、呼吸不全、意識障害、けいれん発作、四肢麻痺、運動失調、横紋筋融解、尿細管壊死、溶血性貧血、高血糖あるいは

低血糖発作、敗血症、肝機能異常、消化管機能異常などの多彩な臨床像を示すことになり、

さらには心停止を含む致死的合併症による死亡例も報告されているのです。

医学の文献上での最初の記載は、第2次世界大戦で、東南アジアで日本軍に捕虜にされていたアメリカの兵士達が解放され、

食事を与えられた時にさまざまな身体症状が生じたことが記されたものでした[Schnitker et al.1951]。

しかしながら、日本ではもっと昔から記録が残っています[中屋ほか 2012,p.23]。

なかでも、織田信長をして「堅固な名城」と言わしめた鳥取城を、信長の命を受けた羽柴(のちの豊臣)秀吉が兵糧攻めにし、

3カ月の籠城の末、大量の餓死者を出した、天正9年(1581年)のいわゆる「鳥取の渇え殺し」の記録は凄惨です。

信長の家臣・太田牛一が記した『信長公記』によれば、

「餓鬼のごとく痩せ衰えたる男女,柵際へより,もだえこがれ,引き出し助け給へと叫び,叫喚の悲しみ,哀れなるありさま,目もあてられず。」と、

非常に極端な飢餓状態であったことが想像され、柵へ登って外に出ようとすると秀吉方から鉄砲を撃たれ、傷ついて倒れる者も多くいたようです。

さらにはこれらの人たちを、息あるうちに周りの人たちが食べに来たことも報告されています。

また、秀吉の家臣・竹中重門が残した秀吉の一代記『豊鑑』には、この地獄の惨状が、

「糧尽きて馬牛などを殺し食いしかども,それも程なく尽きぬれば餓死し,人の宍を食合へり[……]子は親を食し,弟は兄を食し杯しける」

と記載されています。

籠城戦は3カ月以上にわたり、この城内の凄惨さに見るに見かねた城主の吉川経家は、もはやこれまでと、

自決と引き換えの条件で開城することにし、城兵の命を助けることにしました。

秀吉はこれを許し、同年10月25日に落城しました。

秀吉は餓えた城兵のために道端に大釜を並べて粥を煮、

やがて開城されて餓えのためにふらふらになって出てきた城兵たちは、目の前の粥を見て「食に酔って」、むさぼり食うのでした。

しかしながら、急に食べすぎたために、せっかく生き長らえた者たちも、多くが死んでしまったとのことです。

また少しずつ食べた者は、問題なく、死に至ることもなかったことも、『豊鑑』は記しています。

<文 献>

中屋 豊・阪上 浩・原田永勝、2012 「リフィーディング症候群」『四国医学雑誌』第68巻1-2号 pp.23-8。

Schnitker, M. A., Mattman, P. E. & Bliss, T. L., 1951 A clinical study of malnutrition in Japanese prisoners of war, in Annals of Internal Medicine,vol.35,pp.69-96.

※ なおこのことは、2023年秋に、鹿野泰寛、青山彩香、山本隆一朗の3氏によって、国際的な医学雑誌に発表されました(2023年12月20日追記)

→こちらのブログを参照。

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村

医学ランキング