いや~毎日暑くて、夜は寝苦しくて・・・もう勘弁してほしい猛暑が続いていますが、暦の上では立秋。みなさん残暑お見舞い申し上げます。

さて先日わざと暑い時間帯(14時!)に公園を散歩してその中にある図書館へ汗だくの身体を冷やしに入りました。

色々な本をつまみ読みして最後に音楽資料コーナー(つまりCDコーナー)で懐かしい映画のタイトル(つまりサウンドトラック)を見つけ、一気にその映画にまつわるいろいろなことを思い出してしまいました。

その映画とは今日のタイトルにあるように「カッツィ三部作」のことです。

みなさん、この<カッツィ>という単語を聞いて何か思い出されますか?

けっしてメジャーな作品ではないものの、知る人ぞ知る画期的傑作で、第1作目公開以来映像芸術分野でいろいろな作品にその手法が影響を与えたというけっして娯楽作品とは言えない種類の映画なのです。

『カッツィ三部作』

これら作品はナレーションや台詞が一切挿入されず、映像とバックに流れる音楽の提示という形式で統一されている一種のドキュメンタリー映像集なんです。

監督はゴッドフリー・レッジョ、音楽は作曲家のフィリップ・グラスが担当をしています。

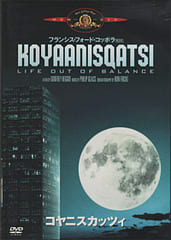

★ 『コヤニスカッツィ』 1982年

常軌を逸し、混乱した生活。平衡を失った世界。

北半球で進む自然破壊の実態や、激しい消費活動に明け暮れる都市文明の狂騒。

コヤニスカッティとはアメリカ先住民族ホピ族の言葉で「バランスを失った生活」という意味。

★ 『ポワカッツィ』1988年

変容する生活、自己の繁栄のために他者の生命力を消費する存在、あるいはその生活様式。

南半球に残る豊かな自然と風土。ホピ族の言葉で「自己の繁栄のために他人の生命力を食い物にする生き方」

★ 『ナコイカッツィ』2002年

互いに殺しあう命、日常と化した戦争、文明化された暴力、生存手段としての戦争。

前2作品と比べ鮮やかに進化したデジタル・テクノロジーを駆使した美しい映像の数々とFグラスの今までの作風とことなるヨーヨー・マとのコラボ音楽に息をのみます。

図書館で見つけたのは「ナコイカッツィ」のサントラでこれを見た瞬間、家へ帰ったらシリーズ中一番好きな「コヤニスカッツィ」のことを書こうと思ったわけです。

第1作「コヤニスカッツィ」を観たのは僕がNYの生活を興奮気味に送っていた頃で、宣伝文句に「コッポラ・プレゼンツ」(実際は宣伝のための名前貸しにすぎない)と書かれていたので一体どんな映像を見せてくれるのだろうかという単純な気持ちでセントラルパーク近くの小さな映画館で観たのでした。

事前にこの映画がどんなスタイルで作られているかなんて調べることもせず、始まった映像を見て僕は完全にフリーズ(固まった)しちゃったのです。

同時期に観たたくさんの映画(フラッシュダンスなどもそのうち)の中でも飛びっきりのカルト映画で永く記憶に残っている作品で、今観ても新鮮な感動が再び蘇ってくる、そういう不思議な映画(と言うより映像作品)=映像叙事詩です。

「微速度撮影」による現代社会のバランスを失った姿をナレーションなど一切ないさまざまな映像を音楽だけで見せて行くという手法に当時の僕はとてつもないカルチャーショックを受けたのでした。

美しくて恐ろしくて幻想的で悲しくて、時にちょっとシニカルで映像だけはコミカルで・・・こういう類の<音楽>を聴いたことが無かった僕はショックを受け、たまたま持っていたメモ帳に五線を引いてすぐさま冒頭のメインテーマを譜面に書き残したくらいでした。

今もその時の薄暗い中で書き込んだ譜面は残してありますが、オルガンのベースから始まって男性バスの暗く沈んだ単音の歌が乗り、二つのオブリガードが徐々に重なって重い淡々とした音楽が動き出します。

映像はいかに現代の人間社会がバランスを失ったこっけいですらあるかをスローモーション、コマ送りで色々な映像がどんどん登場していきます。

特に好きな場面はマーキュリー計画の打ち上げ用無人ロケットアトラスが打ち上げ後の上昇で大破した衝撃的なスロー映像のエンディング。

ロケットが真っ青な空で大爆発をするさまを冒頭のゆっくりとした音楽がカバーしてゆくさまを見てほしいと思います。

一見なんともミスマッチな感じなのになぜか強烈に心に響いて来ます。

どんな音楽を付けてもこの雰囲気には絶対にかなわないというような素晴らしい出来に、きっとみなさんも共感してくれるでしょう!

(ちなみにチャレンジャー号爆発事故ではありません。それは3年後の事です。もしこの映像がそうだとしたら、もう完全に胸がつぶれる思いになったでしょう)

これがオープニングの映像。(メインテーマが響き始めます)

これがアトラス爆発の部分。(ほとんどエンディングの部分)

僕はこの部分になるとなぜかいつも涙が出るんですよねぇ。

第2作、第3作とも同じ手法で、映像のテーマだけを変えてじっくりと現代をえぐっていきます。

今日は3部作のうちでも最もショッキングだった第1作「コヤニスカッティ」を取り上げましたが、たとえば第3作「ナコイカッツィ」の音楽はフィリップ・グラスと共にチェロのヨー・ヨー・マが素晴らしい音楽を奏でていて感動します。

監督はこう言います。

「これらの作品は、テクノロジーや産業が人間にもたらした結果をひけらかそうとしたものではありません。三部作で表現されているのは、政治、教育、経済の構造、国家の基本構造、言語、文化、宗教、といったもの全て、テクノロジーという概念を構成しているもの全てなのです。

テクノロジーが”もたらした結果”についての映画ではありません。私たちはテクノロジーを利用しているのではなく、テクノロジーの中に生きている”のです。テクノロジーはあらゆる箇所にいきわたり、空気と同じような存在と化しているのですから」

この写真は「コヤニスカッツィ」の映像付き演奏会の模様。

最後に。

これは映画か?

と言われたらどう答えようか、と考えます。

映像と音楽だけの世界を映画館でだまって座って観ているのは人によっては辛いことかも。

週末のくつろいだ時間に部屋のモニターでビールでも飲んで観ている、なんていう図が一番似合っているのかも・・・と付け加えておきます。

さて先日わざと暑い時間帯(14時!)に公園を散歩してその中にある図書館へ汗だくの身体を冷やしに入りました。

色々な本をつまみ読みして最後に音楽資料コーナー(つまりCDコーナー)で懐かしい映画のタイトル(つまりサウンドトラック)を見つけ、一気にその映画にまつわるいろいろなことを思い出してしまいました。

その映画とは今日のタイトルにあるように「カッツィ三部作」のことです。

みなさん、この<カッツィ>という単語を聞いて何か思い出されますか?

けっしてメジャーな作品ではないものの、知る人ぞ知る画期的傑作で、第1作目公開以来映像芸術分野でいろいろな作品にその手法が影響を与えたというけっして娯楽作品とは言えない種類の映画なのです。

『カッツィ三部作』

これら作品はナレーションや台詞が一切挿入されず、映像とバックに流れる音楽の提示という形式で統一されている一種のドキュメンタリー映像集なんです。

監督はゴッドフリー・レッジョ、音楽は作曲家のフィリップ・グラスが担当をしています。

★ 『コヤニスカッツィ』 1982年

常軌を逸し、混乱した生活。平衡を失った世界。

北半球で進む自然破壊の実態や、激しい消費活動に明け暮れる都市文明の狂騒。

コヤニスカッティとはアメリカ先住民族ホピ族の言葉で「バランスを失った生活」という意味。

★ 『ポワカッツィ』1988年

変容する生活、自己の繁栄のために他者の生命力を消費する存在、あるいはその生活様式。

南半球に残る豊かな自然と風土。ホピ族の言葉で「自己の繁栄のために他人の生命力を食い物にする生き方」

★ 『ナコイカッツィ』2002年

互いに殺しあう命、日常と化した戦争、文明化された暴力、生存手段としての戦争。

前2作品と比べ鮮やかに進化したデジタル・テクノロジーを駆使した美しい映像の数々とFグラスの今までの作風とことなるヨーヨー・マとのコラボ音楽に息をのみます。

図書館で見つけたのは「ナコイカッツィ」のサントラでこれを見た瞬間、家へ帰ったらシリーズ中一番好きな「コヤニスカッツィ」のことを書こうと思ったわけです。

第1作「コヤニスカッツィ」を観たのは僕がNYの生活を興奮気味に送っていた頃で、宣伝文句に「コッポラ・プレゼンツ」(実際は宣伝のための名前貸しにすぎない)と書かれていたので一体どんな映像を見せてくれるのだろうかという単純な気持ちでセントラルパーク近くの小さな映画館で観たのでした。

事前にこの映画がどんなスタイルで作られているかなんて調べることもせず、始まった映像を見て僕は完全にフリーズ(固まった)しちゃったのです。

同時期に観たたくさんの映画(フラッシュダンスなどもそのうち)の中でも飛びっきりのカルト映画で永く記憶に残っている作品で、今観ても新鮮な感動が再び蘇ってくる、そういう不思議な映画(と言うより映像作品)=映像叙事詩です。

「微速度撮影」による現代社会のバランスを失った姿をナレーションなど一切ないさまざまな映像を音楽だけで見せて行くという手法に当時の僕はとてつもないカルチャーショックを受けたのでした。

美しくて恐ろしくて幻想的で悲しくて、時にちょっとシニカルで映像だけはコミカルで・・・こういう類の<音楽>を聴いたことが無かった僕はショックを受け、たまたま持っていたメモ帳に五線を引いてすぐさま冒頭のメインテーマを譜面に書き残したくらいでした。

今もその時の薄暗い中で書き込んだ譜面は残してありますが、オルガンのベースから始まって男性バスの暗く沈んだ単音の歌が乗り、二つのオブリガードが徐々に重なって重い淡々とした音楽が動き出します。

映像はいかに現代の人間社会がバランスを失ったこっけいですらあるかをスローモーション、コマ送りで色々な映像がどんどん登場していきます。

特に好きな場面はマーキュリー計画の打ち上げ用無人ロケットアトラスが打ち上げ後の上昇で大破した衝撃的なスロー映像のエンディング。

ロケットが真っ青な空で大爆発をするさまを冒頭のゆっくりとした音楽がカバーしてゆくさまを見てほしいと思います。

一見なんともミスマッチな感じなのになぜか強烈に心に響いて来ます。

どんな音楽を付けてもこの雰囲気には絶対にかなわないというような素晴らしい出来に、きっとみなさんも共感してくれるでしょう!

(ちなみにチャレンジャー号爆発事故ではありません。それは3年後の事です。もしこの映像がそうだとしたら、もう完全に胸がつぶれる思いになったでしょう)

これがオープニングの映像。(メインテーマが響き始めます)

これがアトラス爆発の部分。(ほとんどエンディングの部分)

僕はこの部分になるとなぜかいつも涙が出るんですよねぇ。

第2作、第3作とも同じ手法で、映像のテーマだけを変えてじっくりと現代をえぐっていきます。

今日は3部作のうちでも最もショッキングだった第1作「コヤニスカッティ」を取り上げましたが、たとえば第3作「ナコイカッツィ」の音楽はフィリップ・グラスと共にチェロのヨー・ヨー・マが素晴らしい音楽を奏でていて感動します。

監督はこう言います。

「これらの作品は、テクノロジーや産業が人間にもたらした結果をひけらかそうとしたものではありません。三部作で表現されているのは、政治、教育、経済の構造、国家の基本構造、言語、文化、宗教、といったもの全て、テクノロジーという概念を構成しているもの全てなのです。

テクノロジーが”もたらした結果”についての映画ではありません。私たちはテクノロジーを利用しているのではなく、テクノロジーの中に生きている”のです。テクノロジーはあらゆる箇所にいきわたり、空気と同じような存在と化しているのですから」

この写真は「コヤニスカッツィ」の映像付き演奏会の模様。

最後に。

これは映画か?

と言われたらどう答えようか、と考えます。

映像と音楽だけの世界を映画館でだまって座って観ているのは人によっては辛いことかも。

週末のくつろいだ時間に部屋のモニターでビールでも飲んで観ている、なんていう図が一番似合っているのかも・・・と付け加えておきます。