府中の多磨霊園に行ってみました。

日清戦争、日露戦争で遼東半島に足跡を残した先人たちの墓を訪ねてみます。

初めての来ましたが、かなり広大な墓地です。

都営墓地としては最大だそうですが、それも頷けます。

一帯は広葉樹が墓石群を包み込むように生い茂り、広々とした濃い緑の空間が広がります。

域内の道路の道幅も広く、霊園の中央を南北に縦断する路線バスも通っています。

ここは都営墓地としては一番新しく、1923年に開園・供用が始まったそうです。

他の都営墓地同様、○区○種○側○番という具合に番地が付されています。

所々に配置図も建てられているので、

図書館で借りてきた資料を片手に歩いてみました。

まずは東郷平八郎の墓を探します。

東郷の墓は、7区の「名誉霊域」と呼ばれる特別エリアの1番地にあるそうです。

つまり、この霊園で最も格上の扱いを受けているということでしょうか。

さすがは明治期の国難を救った英雄です。

これが東郷の墓です。

墓の入口は鉄の柵で囲われていますが、施錠はされていないので入場することができます。

日本の近代史の大きな転換点を作った人物と一対一で向き合い、手を合わせます。

ここにかの東郷元帥が眠っていると思うと、緊張します。

多磨霊園と東郷を巡っては、こんなエピソードがあるそうです。

東郷がこの世を去り、ここに埋葬されたのは1934年です。

多磨霊園が供用を始めて11年後ということになります。

当時、多磨霊園は東京都内から離れていたこともあり、あまり利用者が多くなかったそうですが、東郷がここに埋葬されたことにより多磨霊園の名前が広まり、このあと利用者が大幅に増え、今のような人気の霊園の一つになったそうです。

僕が立ち去ってすぐのタイミングで、園内を散歩中と思しき高齢の男性が東郷墓の前で立ち止まり、脱帽して敬礼している姿を目にしました。

はは~、という感じです。

東郷の隣は、山本五十六の墓です。

こちらも名誉霊域です。

次は児玉源太郎の墓です。

満州軍総参謀長として日露戦争を勝利に導きました。旅順攻囲戦にも参加し、203高地攻略を指揮しました。

児玉は、かの「そこから旅順港は見えるか?」の発言者です(2015年8月14日の日記)。

高橋是清の墓もありました。

高橋は、日露戦争時に日銀副総裁として同盟国の英国からの戦費調達に成功しました。

秋山真之と正岡子規の英語の先生でもありました。

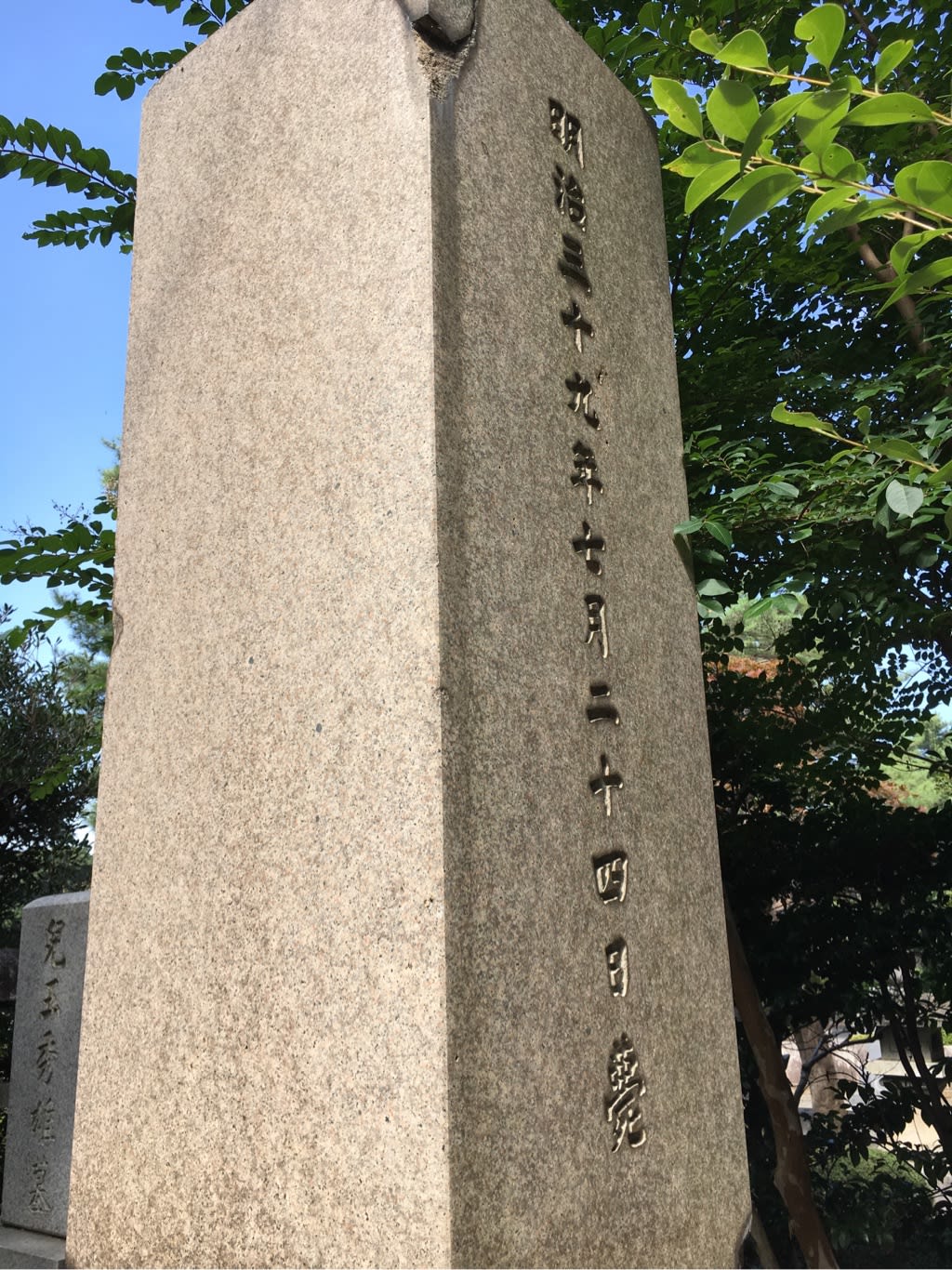

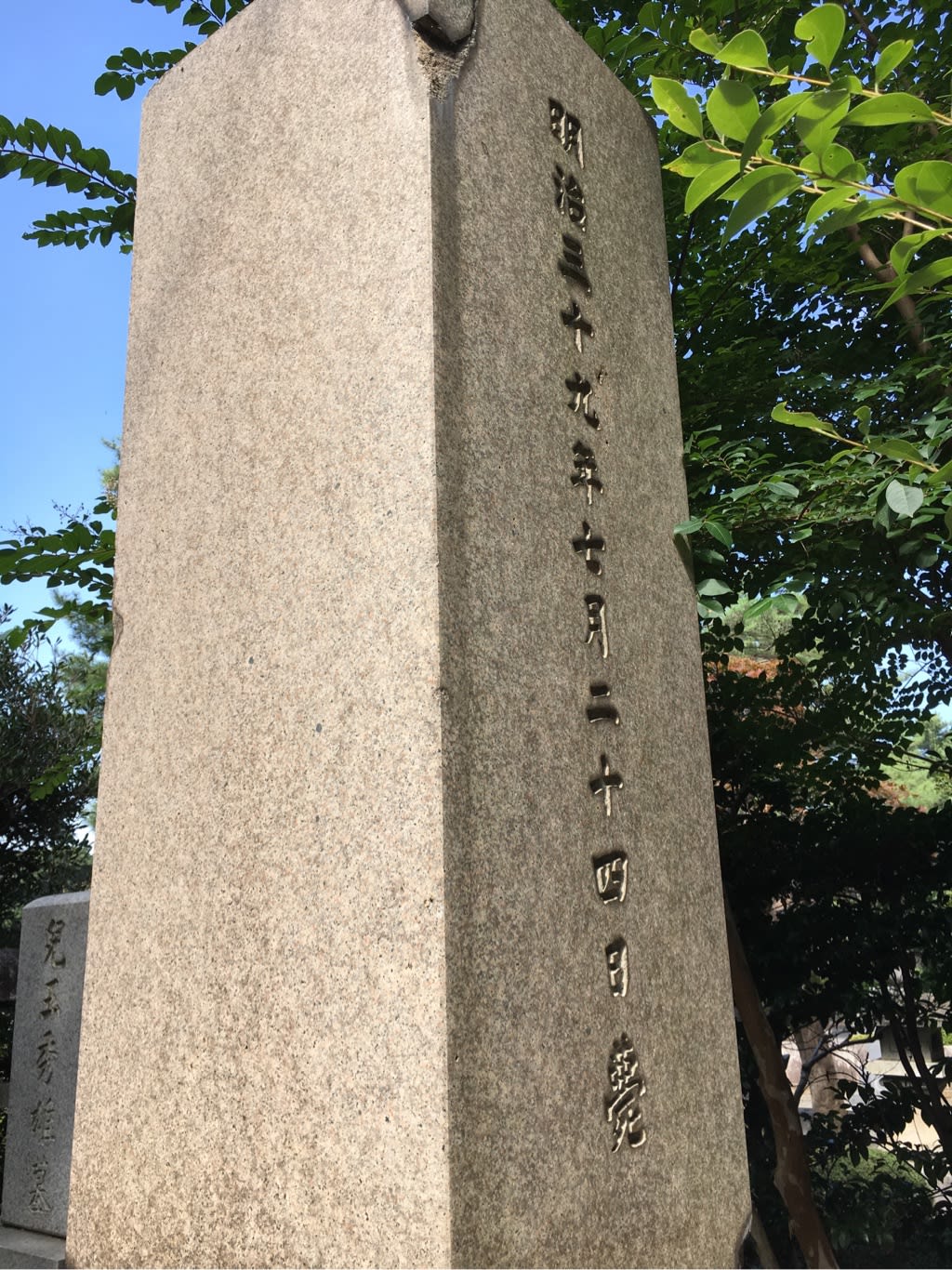

これは黒木為楨の墓です。

黒木は1904年2月、第1軍司令官として鴨緑江の戦いを指揮しました。丹東の九連城にある石碑には、彼の名前が刻まれています(2016年12月10日の日記)。

与謝野晶子と鉄幹の墓もありました。

右側が晶子、左側が鉄幹です。

晶子は、旅順攻囲戦にも参加した弟を思い、有名な「君死にたまふことなかれ」の詩を残しました。大連や旅順を訪問し、ヤマトホテルにも宿泊しました。

墓には、詩人らしく手書きの書体で詩らしきものが書かれていますが、判読不能です。

この世を去った1942年に建てられたと思われるので、75年が経過していることになります。

田山花袋の墓もありました。

田山は小説家として知られていますが、1904年、日露戦争で第二軍の従軍記者として大連を訪れています。

金州・南山の戦い(2015年12月8日の日記)などを取材しました。

こうして関心を持ってみると、歴史上の人物の墓参りというのは、歴史を身近に感じることができる手軽な行動です。

社寺や観光地ではないので誰かと会うこともありません。

自分1人でその歴史上の人物と静かに心の対話を交わすことができます。

今後も時間を見つけて、続けてみようと思います。

日清戦争、日露戦争で遼東半島に足跡を残した先人たちの墓を訪ねてみます。

初めての来ましたが、かなり広大な墓地です。

都営墓地としては最大だそうですが、それも頷けます。

一帯は広葉樹が墓石群を包み込むように生い茂り、広々とした濃い緑の空間が広がります。

域内の道路の道幅も広く、霊園の中央を南北に縦断する路線バスも通っています。

ここは都営墓地としては一番新しく、1923年に開園・供用が始まったそうです。

他の都営墓地同様、○区○種○側○番という具合に番地が付されています。

所々に配置図も建てられているので、

図書館で借りてきた資料を片手に歩いてみました。

まずは東郷平八郎の墓を探します。

東郷の墓は、7区の「名誉霊域」と呼ばれる特別エリアの1番地にあるそうです。

つまり、この霊園で最も格上の扱いを受けているということでしょうか。

さすがは明治期の国難を救った英雄です。

これが東郷の墓です。

墓の入口は鉄の柵で囲われていますが、施錠はされていないので入場することができます。

日本の近代史の大きな転換点を作った人物と一対一で向き合い、手を合わせます。

ここにかの東郷元帥が眠っていると思うと、緊張します。

多磨霊園と東郷を巡っては、こんなエピソードがあるそうです。

東郷がこの世を去り、ここに埋葬されたのは1934年です。

多磨霊園が供用を始めて11年後ということになります。

当時、多磨霊園は東京都内から離れていたこともあり、あまり利用者が多くなかったそうですが、東郷がここに埋葬されたことにより多磨霊園の名前が広まり、このあと利用者が大幅に増え、今のような人気の霊園の一つになったそうです。

僕が立ち去ってすぐのタイミングで、園内を散歩中と思しき高齢の男性が東郷墓の前で立ち止まり、脱帽して敬礼している姿を目にしました。

はは~、という感じです。

東郷の隣は、山本五十六の墓です。

こちらも名誉霊域です。

次は児玉源太郎の墓です。

満州軍総参謀長として日露戦争を勝利に導きました。旅順攻囲戦にも参加し、203高地攻略を指揮しました。

児玉は、かの「そこから旅順港は見えるか?」の発言者です(2015年8月14日の日記)。

高橋是清の墓もありました。

高橋は、日露戦争時に日銀副総裁として同盟国の英国からの戦費調達に成功しました。

秋山真之と正岡子規の英語の先生でもありました。

これは黒木為楨の墓です。

黒木は1904年2月、第1軍司令官として鴨緑江の戦いを指揮しました。丹東の九連城にある石碑には、彼の名前が刻まれています(2016年12月10日の日記)。

与謝野晶子と鉄幹の墓もありました。

右側が晶子、左側が鉄幹です。

晶子は、旅順攻囲戦にも参加した弟を思い、有名な「君死にたまふことなかれ」の詩を残しました。大連や旅順を訪問し、ヤマトホテルにも宿泊しました。

墓には、詩人らしく手書きの書体で詩らしきものが書かれていますが、判読不能です。

この世を去った1942年に建てられたと思われるので、75年が経過していることになります。

田山花袋の墓もありました。

田山は小説家として知られていますが、1904年、日露戦争で第二軍の従軍記者として大連を訪れています。

金州・南山の戦い(2015年12月8日の日記)などを取材しました。

こうして関心を持ってみると、歴史上の人物の墓参りというのは、歴史を身近に感じることができる手軽な行動です。

社寺や観光地ではないので誰かと会うこともありません。

自分1人でその歴史上の人物と静かに心の対話を交わすことができます。

今後も時間を見つけて、続けてみようと思います。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます