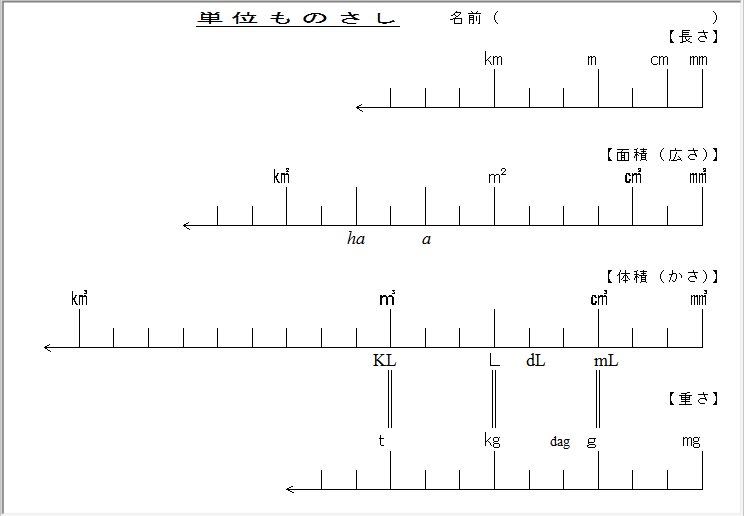

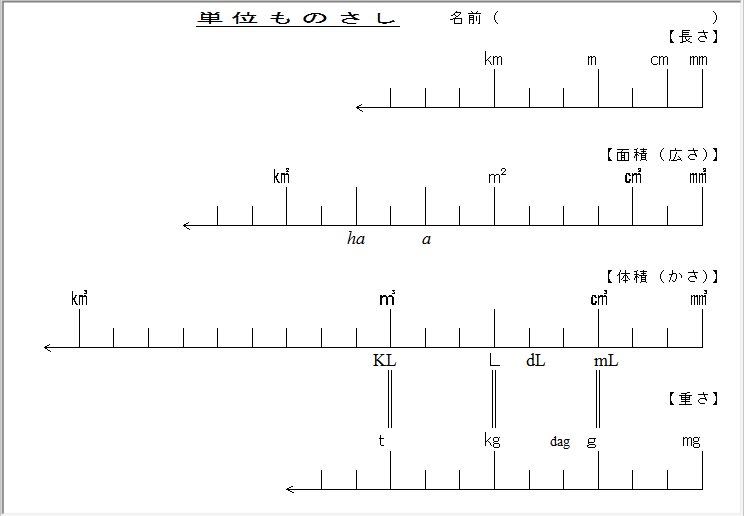

「単位ものさし」を作って算数の時間に子どもに配った。

最初は意味がわからなかった子どもたちもその使い方がわかり,

慣れ出すとその便利さに「すげ~!」といたく感激された。

単位の換算はいつの時代も難敵なのだ。

1ヘクタールは何平方メートルなんて,大人でもパッと答えられない。

少なくても僕は。

「単位ものさし」は昔からあるが,今回バージョンアップした点は

・水1立方メートルは重さ1トン,と等しいところを線で結んだ点

・dag「デカグラム」という聞き慣れない単位を追加。

教科書に載っているんだけど,そんなの聞いたことある?

・指導要領にあわせてリットル表記をLに。

デシリットルは小文字の筆記体でなくて「dL」になる。変な感じ。

これ実際の定規みたいに,

プラスチックみたいなものに印字して,

ものさし状態にして売り出すとバカ売れするんじゃないかなあ。

最初は意味がわからなかった子どもたちもその使い方がわかり,

慣れ出すとその便利さに「すげ~!」といたく感激された。

単位の換算はいつの時代も難敵なのだ。

1ヘクタールは何平方メートルなんて,大人でもパッと答えられない。

少なくても僕は。

「単位ものさし」は昔からあるが,今回バージョンアップした点は

・水1立方メートルは重さ1トン,と等しいところを線で結んだ点

・dag「デカグラム」という聞き慣れない単位を追加。

教科書に載っているんだけど,そんなの聞いたことある?

・指導要領にあわせてリットル表記をLに。

デシリットルは小文字の筆記体でなくて「dL」になる。変な感じ。

これ実際の定規みたいに,

プラスチックみたいなものに印字して,

ものさし状態にして売り出すとバカ売れするんじゃないかなあ。