(4上より続く)

…例えばグアンロンと同じくらいの全長ながら、体重は良くて1/3とされる恐竜界の“ハンニバル・レクター”ことコエロフィシス《Coelophysis》の体内や吐瀉物からは、丸呑みなど到底不可能に思えるサイズの陸棲ワニ類(スフェノスクス亜目 )や同種の幼体が見つかっている。

(↑ウィキメディア・コモンズより、コエロフィシスの腹部。中で散らばっているのが獲物の骨。)

(↑ウィキメディア・コモンズより、コエロフィシスの前半身。華奢な頭部と手に注目。)

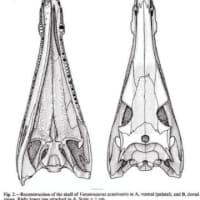

筆者としては消化の進み具合を鑑みるに、これは生きた獲物を襲ったように思える。実際コエロフィシスは死体漁りもしただろうが、基本的には生きた獲物を積極的に食べるハンターだと考えられてもいる。しかもコエロフィシスの前肢は全く無用の長物とまでは言わないが、グアンロンに比べれば使い勝手や破壊力が劣る得物と言わざるをえない。鼻先も強固とは言い難い造りだった。

次なる例は更にグアンロンとの比較が容易だろう。それはコエルロサウルス類のコンプソグナトゥス科に属するシノカリオプテリクス《Sinocalliopteryx》である。

(↑ウィキメディア・コモンズより、シノカリオプテリクスの全身骨格)

この種からは驚くべき胃内容物が報告されており、なんと小型獣脚類のシノルニトサウルス《Sinornithosaurus》に初期の鳥類コンフシウソルニス《Confuciusornis》(通称は“孔子鳥”)、そして謎の小型鳥盤類(痕跡のみ)とプシッタコサウルス《Psittacosaurus》が残されていたのである(全てが同一個体から見つかってはいない点に注意)。やはりシノカリオプテリクスも活発なハンターだったと考えられており、一部(筆者が思うに、シノルニトサウルスと孔子鳥は特に)は生存時に狙われた獲物だったはずだ ――プシッタコサウルスの存在も興味深いが、これは後で説明する。

しかし獣脚類には喉や顎を広く開けておく仕組みが備わっていたため、こうした手品まがいの芸当も可能だったと考えられている ――現代の獣脚類(鳥類)でもカモメやアオサギが頻繁にウサギやらカモやらを飲み込む様子が観察されている。

(↑ウサギを丸呑みにする大型のカモメ)

そしてシノカリオプテリスは体格や武器がグアンロンと似ているとはいえ(前肢はより短い)、全長は2.5mを超えないとされている。さらに鼻面は華奢で頭骨もグアンロンより小さかった。であればグアンロンも同程度のポテンシャルを秘めていた可能性は十分にあるだろう。

これでグアンロン(全長3m)の潜在的な恐ろしさは痛感してもらえただろうか?

(↑DVD本編より、ジュンガルスクス。後ろ脚の復元が間違っている(本来はベタ足)点に注意)

(↑DVD本編より、Sericipterusと思しき翼竜)

順に翼開長が1.5m、1.7mで体重も軽い(やや反則気味だが獣脚類と翼竜に関係には根拠もある)。翼竜を襲って無事仕留められたのなら、食べるべきは胴体(とりわけ胸部)だ。皮膜は繊維のせいで食えたものではないだろうし、なにより胸には山のように飛行用の筋肉が搭載されていた。――学習図鑑などでは「小型翼竜は筋肉量が少なく、自力で羽ばたくのが苦手だった。」と書かれがちだか、実際は羽ばたき飛行のほうが得意だった。

ここまでグアンロンの体格で仕留められそうな獲物を他種からの類推で探ってきた。だが上記だけでは心許ない。何かグアンロン自身から更に知り得る情報はないのだろうか?

…実はそれを探る“手掛かり”がグアンロンの足元から掘り出されている。

(↑ナショナルジオグラフィックHPより、未記載の獣脚類。)

ここから先は“墓場”のシナリオに纏わるネタバレとなってしまうため軽くしか触れないが、言ってしまえば上2体はグアンロンの犠牲者になった可能性が高い(とりわけ亜成体は)。未記載のほうは詳しい情報が公開されていないが、おそらく全長1〜1.5mのコエルロサウルス類だろう。そして亜成体は全長1.5mと推測されている。この内グアンロンはグアンロンでも、未記載を殺したのは亜成体の可能性が高く、逆に亜成体を殺したのは状況からしてグアンロンの成体(全長3m)しかありえない(後者は落とし穴の論文でも言及済み)。

※上記は“手掛かり”であって“証拠”ではないため異論を挟まれる余地がある(シナリオの解説回に解説予定)。

これまでの根拠を総合してジュンガル盆地を総覧すると、前述の他にも何種類か絶好のターゲットが見受けられる。

・リムサウルス(←3へ飛ぶ)

・アオルン《Aorun》

・ハプロケイルス《Haplocheirus》

・シショウグニクス《Shishugounykus》

・“ゴングブサウルス”《“Gongubusaurus”》

※↑彼らの詳しい解説は別記事にて行う。

その中でも特に面白いのが、基盤的な角竜、インロン(全長1.2m)の存在である。こちらはプシッタコサウルスと同程度かより小型の恐竜である。そのためグアンロンのメニューに取り入れられる資格は十分にあると言えるだろう。

(↑DVD本編より、インロンのCG復元)

(↑@harutrex氏による寄稿。題は「初期の角竜を仕留めたグアンロン」。)

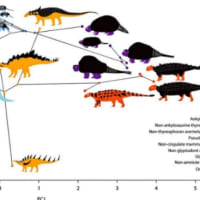

――想像力を掻き立てる話として、これらインロンやグアンロンに代表される角竜と暴君竜の系統では、「軍拡競走」が起こっていた可能性が指摘されている。これはDVD内の言葉を引用すると『熾烈な進化の追いかけっこ』と言え、その究極に位置するのが、今から6600万年前に勃発したトリケラトプスとティラノサウルスの好カードなのだ。その起源が両雄の登場から9000万年以上も遡った先で跳ね回っていた小型恐竜にあると思うと、どこか感慨深く感じられる。――

ざっと挙げれば以上の6種。実際には未同定の小型獣脚類(ドロマエオサウルス科?)が他にも確認されているし、周辺の大型恐竜(マメンチサウルスなど)の卵や幼体も格好の獲物だったに違いない(「無抵抗」「高カロリー」「ありふれている」の三拍子バーゲンセールを逃す手はない)。

これら全長1〜2m前後の相手ならば、自慢の速攻を遺憾なく発揮できただろう。後は空宙で振り回すなり、地面に投げ飛ばすなりして息の根を止めるだけ。この際には前述の湾曲した顎が、獲物を咥え留める助けになった事は想像に固くない。さらに(1)で解説したように、グアンロンを含むティラノサウルス上科目の全上顎骨歯(前歯)の断面には、他の獣脚類よりも厚みがあった。これにも獲物を振り回す際に発生する負荷に耐える役割があったのだろう。

これらの事からグアンロンは、『ジュンガル盆地の小型恐竜の中では』という

限定を付けた上で、やや頭一つ抜き出た存在だったと思われる。これは落とし穴のシナリオに多少関わってくるため、あえて書き残しておく ――これは落とし穴の論文でも指摘済みの事柄である。

(↑恐竜博2009より、インロンを追うグアンロンの群れ。奥には別の小型獣脚類の姿も見える。

(↑ウィキメディア・コモンズより、インロンに飛び掛かるグアンロン)

…かくして結論は出た。

《結論》おおむね間違っていない(笑)。

やや不安の残る箇所はあるとはいえ、亜成体の殺害は確信犯だし、それ以外にも余罪を疑わせる情報が多数存在する。

ただしDVD内におけるグアンロンの描写として、決して見過ごせない誤りが1つある。それはグアンロンを指して『ジュラ紀のライオン』と表現したところだ。たしかにグアンロンは狡猾で油断ならない捕食動物だったかもしれない。だが当時の生態系における彼らの生態的地位は、ちょうどライオンに一歩及ばないヒョウやカラカル(中間捕食者)だと推測されている。(4↑)で述べたとおり、自身の10数倍を軽く超える体重、体格の持ち主に敵う道理など存在しないのだ。

(↑ウィキメディア・コモンズより、小型恐竜を咥えたシンラプトルの復元骨格。)

ちなみに真の頂点にはメトリアカントサウルス類(例→シンラプトル)と基盤的なテタヌラ類(例→モノロフォサウルス)が位置していた。こうした大型獣脚類はジャンジュノサウルス(ステゴサウルス類)やマメンチサウルス科(マメンチサウルス)といった大型の植物食恐竜が主な餌食だった。

…ここまでで上下で3万8千文字を執筆してきた筆者である。色々と悪寒混じりの冷や汗を隠せないが、残る力で次々回以降の伏線モドキ(もとい予告?)を張らなければ筆を置くに置けない(悲しい性である)。

件の落とし穴に埋もれていた者として、グアンロンは落とし穴に嵌った殆どの恐竜とは真逆の意味で異質だった。

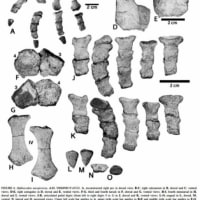

(↑落とし穴の論文より、埋まっていた恐竜の産状図の一覧。都合により横転してるため、右が最下層(リムサウルス)で左が最上層(グアンロン)である)

グアンロンの足元から3〜4体の小型獣脚類が見つかっただけでなく、その殆どは骨が無残にもバラバラで最期の様子を伺い知る事すら困難だった。それなのに落とし穴の中でも2頭のグアンロンだけは違っていた。冒頭のとおり(ほぼ)完全な骨格が、それも間接が繋がったまま化石化していたのである(とりわけ亜成体は)。とはいえ単純に埋まった順に保存状態が良かったのではなく、成体と亜成体では亜成体のほうが明らかに保存状態が良好だった…と思いきや、何故か亜成体は首だけを見事にサバ折りにされていた。全くもって不可思議怪奇の極みだ。

これについては皆様なりの推理をしてみてほしい(まず当たらないだろうがw)。これらの謎は後々(6以降?)で解説していこう。

それでは筆者の気力が復帰しだい、またブログ内にて会おう!(covidに負けるな)

(5)へ続け…たいが、もしかすると次回はジュンガルスクスやインロンなど、他の生物の簡易解説記事を投稿するかもしれない。

※補足 グアンロンの鶏冠はハンディキャップ理論により説明される事が多い。これは活動的な捕食者であるグアンロンにとって、頻繁に使いやすい頭部に脆い鶏冠を発達させるのは不利益にしかならないが、そのハンデを背負うことで自身の健康さなどを強調するディスプレイ戦術の1つである。だが筆者はもう1つ別の意味が隠されていると考えたい。それは『獲物の種類に制限がかかる事』だ。というのもグアンロンが狙うだろう小動物は、大抵サッと藪の中や岩の割れ目に逃げ込んでしまう。この際に頭部が細ければ難なく口を突っ込んで獲物を掻き出せるが、ことグアンロンにとっては無理な相談だ。

というのも鶏冠は薄くて脆いため、下手に狭い所へ突っ込もうものなら簡単に傷付きかねず、さらに鶏冠が“突っ張り”となって隙間への侵入も拒んでしまう (グアンロンは鶏冠を傷付けずに済むような広い場所で狩りしていたかもしれない)、とも考えられる。だが以上の話はハンディキャップ理論と若干の矛盾が生じる点や、そもそも逃げられる前に自慢の快速で仕留めれば良い問題なので、上記の補足については余談程度に留めておいてほしい。

《参考文献》

・落とし穴についての論文(有料)

https://pubs.geoscienceworld.org/sepm/palaios/article-abstract/25/2/112/146116

・グアンロンの記載論文

https://www.nature.com/articles/nature04511

・コエロフィシスについての論文

https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rsbl.2006.0524

・シノカリオプテリクスについての論文

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0044012

・軍拡競争についての論文(1)

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1114214&dswid=-1021

・軍拡競争についての論文(2)

https://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/16906

・前歯についての論文

https://www.nrcresearchpress.com/doi/abs/10.1139/e11-068

・オーストラリア博物館HP(解説記事)

https://australianmuseum.net.au/learn/dinosaurs/fact-sheets/guanlong-wucaii/

・捕食者の力関係についての論文

https://www.nature.com/articles/439665a.pdf

・ナショナルジオグラフィックHP(解説)

https://natgeo.nikkeibp.co.jp/nng/article/news/14/2178/?ST=m_news

・ナショナルジオグラフィックHP(写真)

https://natgeo.nikkeibp.co.jp/nng/magazine/0808/feature02/gallery/10.shtml

・中国の落とし穴を報じたニュース記事

http://www.yidianzixun.com/article/0Hl0aUdO/amp

・ホルツ博士の最新恐竜事典

・恐竜異説

・恐竜の教科書

・肉食恐竜事典

・恐竜探偵足跡を追う

・愛しのブロントサウルス

《ネタ元》

・発見!恐竜の墓場

・筆者の気力(!?)

いいえ…お恥ずかしながら、私は2020年現在において高校生です(笑)。なので基本的には、プロの古生物学者や恐竜オタクの先輩からの指導&完全に独学で、このブログは書き上げてます。先輩方には古生物の基礎を叩き込まれ、それを元手に情報を集めている感じですね。