はてさてリクエスト1本目は、白亜紀後期のアラスカの環境についてだ。本来なら今すぐにでもパキリノサウルスやらナヌークサウルスやらの記事を書きたいところだが、それには彼らの棲んでいた環境を知っておく必要がある。なので恐竜だけが好きな読者には申し訳ないが、暫しの辛抱を願いたい ―だがこの記事を読んでもらえれば、大好きな恐竜への関心もより一層高まるだろう。

<基本情報>

まず白亜紀後期のアラスカと言っても正確な場所を知らねば意味がない。しかし殆どのドキュメンタリー作品で詳しい場所は言及されておらず、ただ漠然と“白亜紀後期のアラスカ”として記憶している方も多いのではないだろうか。そんな方のために、ここで正式名称を明かしておこう。件の最果ての地の正式名称はノーススロープ(North Slope Borough)。

(↑Wikiコモンズより、現在のノーススロープの位置)

(#3)の論文によれば、ここは当時でも北緯70〜85°と、かなりの高緯度だったらしい。緯度で考えると現代のグリーンランドの北部に近しく、無論イギリスや北海道など眼中にも無い。中生代の大陸配置と現代の大陸配置は差異も多いため、正確な比較は困難を極めるが、これで大まかな場所は掴んでもらえただろう。

それとノーススロープを語る上で欠かせないのが、その周囲を取り囲んでいたノブルックス山脈である。この山脈の存在により、当時のノーススロープは外界から多少なりとも隔離されていた可能性があるという(#7、#14)。この隔離がどの程度のものだったのかは分からない ―恐竜の分布を見るに何箇所か通行可能な“抜け道”があったように思える― のは面倒な話である。しかし、それ以上に重要なのが山脈がもたらす環境面への影響だ。

明確な証拠こそ乏しいものの、おそらく春先には山からの雪解けが麓を潤していただろうし、場合によっては洪水や雪崩を引き起こしていた可能性がある。間接的な証拠としては、ノーススロープに沖積平野(河川によって運ばれた堆積物によって形成された平野)が確認されている事が挙げられる事や、その中から巻き込まれたと思しき恐竜の化石が多数見つかっている事が挙げられる(#7)。

またノーススロープ自体は夏場に気温が十数度に達したため、万年雪や永久凍土は存在し得なかったようだが、より気温の低い山脈上部であれば、こうした万年雪なども存在したと筆者は考えている(好例はアフリカのキリマンジャロ山)。

<気候・植生および恐竜たちの生活>

(↑#13より、白亜紀のノーススロープ)

気候の研究(#1)によると、パキリノサウルスなどが生息していた約7000万年前(白亜紀後期マーストリヒチアン)のノーススロープの年平均気温は2〜8℃とされており、気候区分では温帯〜冷温帯に当てはまる。ざっくりとした比較だと現在のウランバートルや北海道に近い。もちろん夏場には13〜15℃ぐらいにはなったようだが、裏を返せば冬場には0℃を軽く下回ったことが分かる。ちなみにノーススロープは白亜紀を通して冷涼な気候であったらしく、その前の約1億年前(白亜紀前期セノマニアン)には平均気温が7〜13℃だったようだ(#1)。

この気温であれば当然のように豪雪に見舞われただろうし、天気によれば吹雪に遭うことも少なくなかっただろう。また重要な要素として河川の凍結も挙げられる。よほどの大河か、あるいは近場で温泉でも湧いていない限り、こうした環境で河川が凍結を免れるなど不可能に近い。これは由々しき事態と言えよう。なぜなら生命活動に必須の水分補給が難しくなるだけでなく、もしも誤って極寒の河に浸るようなことがあれば、あっという間に冷凍食品の仲間入りだからだ ―マンモスやシカが氷漬けになり、それがオオカミやワシの餌になるのに近い。

当然ノーススロープの恐竜たちは、こうした雪や氷を上手く凌ぎながら生活していた事になる。ひょっとしたら寒冷地独特の習性 ―それこそ恐竜超世界の“トロオドン”のような― を持っていたかもしれない。そして前述のように過酷な寒冷地に棲んでいたのであれば、程度の差はあれど多くの恐竜が羽毛に覆われていたかもしれない(#2、#15)。

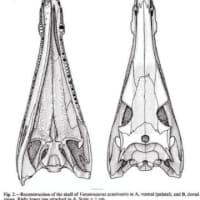

(↑#11より、中国で発見された羽毛恐竜たち。※詳しい産出地はそれぞれ異なる)

例えば白亜紀前期の中国北部も非常に寒冷だったが、そこにはユウティラヌス《Yutyrannus》やシノサウロプテリクス《Sinosauropteryx》のような大小様々な羽毛恐竜が見つかっている(#11)。

しかし単に寒いだけが北極圏の特徴ではない。ちょっと地理に詳しい方であれば、こうした極圏では白夜と呼ばれる現象が発生する事を知っているだろう。これは読んで字のごとく『白昼のような夜』である。低緯度に住む日本人からしたら想像もつかない事だが、なんと極圏では1年の半分が長い長い昼で、もう半分がこれまた長い長い冬(極夜)なのだ(春と秋は季節の変わり目に少しだけ存在する)。

(↑恐竜たちの大移動より、夏場に餌を探すエドモントサウルスの幼体)

夏季には有り余るほどの日光を糧に各種の植物がこれでもかと繁茂していた。―詳しい種類こそ分からないが、おそらくモクレンやスズカケノキのような初期の被子植物が繁栄していたことだろう。

そして植物は分類云々を置き去りにする勢いで、まだ雪が残る大地に若芽を芽吹かせていたのである(#4)。もちろん大食らいの植物食恐竜が“∞サラダバー”を逃すはずもない。一説によると、彼らは北極圏の外れからノーススロープへの短い距離の“渡り”を行っていた可能性があるようだ ―なお最近では長距離の“渡り”を行っていた可能性は否定されているが、これはエドモントサウルスの記事で取り上げる予定。

そして植物食恐竜を狙う肉食恐竜にとっても白夜の間は効率よく狩りが出来たようで、ここぞとばかりに獲物を喰らっていたようだ ―ノーススロープでは植物食恐竜が大繁殖していたため、捕食者は無力な幼体に狙いを絞って一方的な虐殺を繰り返していたと思われる。

(↑NHK1.5chより、ナヌクサウルスの生体復元。現在のホッキョクグマを復元の参考にしている)

もっとも、肉食恐竜にしても極圏の暮らしは楽ではない。なにせナヌークサウルスやトロオドン科の研究(#6、#7)によれば、夏が過ぎると彼らも滅多に餌にありつけなかった可能性が高いとされている。極圏の夜と捕食者と言えば、ドキュメンタリー作品の1つ『恐竜たちの大移動』では、ゴルゴサウルス(←未記載時のナヌークサウルスをゴルゴサウルスとしていた)が夜の暗闇に乗じた奇襲を仕掛ける様子が映像化されていたが、実際には視覚の効かない夜間の狩りは難易度が非常に高い。如何に嗅覚の優れたティラノサウルス科であっても、どうやら空腹と無縁ではなかったようだ。こうした冬の餌不足に対処するために肉食恐竜も独自の進化を遂げていたらしく、ナヌクサウルスはホッキョクグマのように分厚い皮下脂肪や鋭い嗅覚を備えていた可能性が指摘されており(#7、#14)、トロオドン科にしても発達した脳や眼を獲得していたようだ(#6、#7)。

(↑ウォーキングwithダイナソーより、オス同士で争うパキリノサウルス)

逸れた話を戻すと、白夜の恩恵は採食だけでなく、繁殖にも影響を与えていた可能性がある。とある論文(#2)では恐竜たちが白夜を利用して精力的な繁殖活動(異性へプロポーズしたり、同性と争ったり)を行っていた可能性も指摘されている。それが本当なら、当時のノーススロープは多種多様な恐竜たちが食って騒いでを延々と繰り返す、地球史でも指折りの賑やかな場所だったのかもしれない。

(↑恐竜たちの大移動より、秋の終わりを迎えた森)

(↑恐竜たちの大移動より、秋の終わりを迎えた森)

だが序盤で述べたとおり、ノーススロープの1年は、その半分を過酷な極夜によって占められていた。こうなると日光の不足から多くの植物が葉を落としてしまい、植物食恐竜は慢性的な食糧不足に陥ったと見られている(#3)。―なお落葉性の植物は白亜紀の中頃から勢力を拡大したらしく、あのティラノサウルスが生息していた6600万年前には森の植物の9割を占めていたとする報告もある(#9)― おそらく冬の頭ぐらいには、弱った恐竜がバタバタと倒れる様子が見られただろう ―言うまでもなく空きっ腹を抱えた肉食恐竜の餌食だ。しかし全ての植物が葉を落したわけではなく、ノーススロープに生えていた常緑性の針葉樹は、こうした冬季にも青々とした葉を抱え込んでいたらしい(#11)。

(↑Pacific coniferous forestより、一般的な針葉樹林の風景)

こうした針葉樹はけっして栄養価が高くないものの、冬季における貴重な食料源になったと推測できる(ヘラジカやマンモスで似たような行動が確認されている)。とはいえ針葉樹も十分ではなかっただろう。なぜなら当時のノーススロープにおいて、針葉樹が占める割合は4〜50%と推定されているのだ(#4、#15)。つまりどれだけ楽観的に考えても、冬には夏と比べて餌資源が半分になってしまうのである。 ―ちなみに被子植物と裸子植物では裸子植物のほうが冷涼な気候にも強いらしく、北へ行けば行くほど植物の多様性は減り(#15)、その一方で裸子植物の占める割合は少しずつ増加している。

閑話休題。…とりわけ小型の植物食恐竜アラスカセファレ《Alaskacephale》やパルクソサウルス《Parksosaurus》にとって背の高い針葉樹は高嶺の花であり、大きな親類の食べ残しに集るぐらいが関の山だっただろう。

(↑Wikiコモンズより、アラスカセファレの生体復元。)

ちなみに彼らの常食とされる下草(シダや野花)の類いも、多くが雪の下に埋もれていて手出しできない。こうなると八方塞がりで餓死するしかないように思えるが、彼らには奥の手があったらしい…。

ここで孫子の兵法における有名な一節を紹介したい。かの孫子曰く『三十六計逃げるに如かず』。要は自身が不利になったときは、あれこれと対策を練るよりもさっさと逃げた方が良い、という意味である。そして前述の小型恐竜たちに当てはめた場合、彼らにとってベストな選択は、慌てず騒がず冬の間中ずっと地下に籠もってしまうこと。言わずと知れた冬眠である。

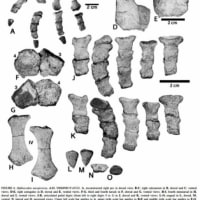

報告例こそ少ないものの、小型恐竜が冬眠を行っていた証拠は確かに見つかっている。例えば当時南極圏にあった白亜紀前期のオーストラリアからは、ティミムス《Timimus》という小型獣脚類が報告されているが、その骨を調べたところティミムスが冬眠を行っていた可能性が示されている(#10)。それだけでなくパルクソサウルスに近縁な小型鳥盤類のオリクトドロメウス《Oryctodromeus》は、地面に深さ2メートルほどの巣穴を掘っていた事もよく知られている(#11)。

(↑#11より、巣穴を掘るオリクトドロメウス)

もちろん現在に至るまでノーススロープから恐竜の掘った巣穴は見つかっていない。それにオーストラリアの極圏に生息していた(やはりパルクソサウルスに近縁な)小型恐竜ラエリナサウラ《Leaellynasaura》の化石の断面を調べた結果、彼らが冬眠していなかった事が示されてもいる(#13)。だがそれでも、最果ての地に棲んでいた恐竜の一部が長く厳しい冬を地下シェルターで凌いでいた可能性は十分にあると言えるだろう ―現代の極地でも大はヒグマから小はネズミまで、様々な脊椎動物が冬眠をしている事も追記しておく。

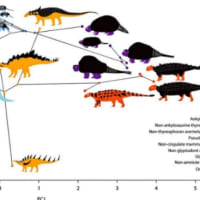

そして忘れてはならないのが、こうした寒冷地に生きるには(種類によって程度の差はあれど)、恐竜たちが恒温性/内温性を獲得する必要があったという事だ。その証拠にデイノスクスのような外温性のワニ類は、ノーススロープから一切発見されていない(#8)。それでも研究の最前線では、今もなお恐竜の代謝について激しい議論が重ねられている。死人に口なしとはよく言ったものだが、もしノーススロープを始めとした極圏の恐竜たちに発言権があれば、口を揃えてこう言ったはずだ。

「「「私たちは温血動物だ!!!」」」

…強く、ハッキリと。

《参考文献》

[論文]

#1『Late Cretaceous terrestrial vegetation: A near-polar temperature curve』(白亜紀のアラスカの気温)

#2『Dinosaur demise in light of their alleged perennial polar residency』

(極地の恐竜)

#3『Dinosaurs on the North Slope, Alaska: high latitude, latest Cretaceous environments』(ノーススロープの環境)

#4『Depositional environments of the Late Cretaceous (Maastrichtian) dinosaur-bearing Prince Creek Formation: Colville River region, North Slope, Alaska』(アラスカの植生)

#5『Paleobotanical evidence for cool north polar climates in middle Cretaceous (Albian-Cenomanian) time』(ノーススロープにおけるセノマニアンの植生)

#6『Description of two partial Troodon braincases from the Prince Creek Formation (Upper Cretaceous), North Slope Alaska』(トロオドンの頭蓋)

#7『A Diminutive New Tyrannosaur from the Top of the World』(ナヌクサウルスの記載論文)

#8『Physiological, migratorial, climatological, geophysical, survival, and evolutionary implications of Cretaceous polar dinosaurs』(デイノスクスの失敗)

#9『The paleoenvironment of Tyrannosaurus rex from southwestern Saskatchewan, Canada』(6600万年前のサスカチュワンの環境)

#10『Bone histology of dinosaurs from Dinosaur Cove, Australia』(ティミムスの生態)

#11『Artistic reconstruction of Oryctodromeus by Josh Cotton. Intended for cover of the Journal of Vertebrate Paleontology hosting the article.』(オリクトドロメウスの骨学や系統学)

[ネット記事]

#12『China's dinosaur hunter: The ground breaker』(nature)

#13『Dinosaurs of the North Pole』(ノーススロープ大全)

#14『ティラノサウルスの小型種、極地で発見』(ナショジオ)

[洋書]

#15『Lower and Middle Cretaceous Terrestrial Ecosystems: Bulletin 14』(白亜紀の諸々について)

[和書]

・ホルツ博士の最新恐竜事典

・恐竜探偵足跡を追う

・恐竜の教科書

・オーロラをみた恐竜たち(図録)

・恐竜博2011(図録)

・恐竜異説

・ティラノサウルス全百科

・ゆっくり恐竜解説書籍版(同人誌)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます