では引き続きハツェグ島の謎めいた獣脚類の正体に迫っていこう。

今回解説/考察するのは、『ドラゴンの血を引くドラキュラ』の名を持つ、ブラディクネメ《Bradycneme draculae》である。

本来なら冒頭でブラディクネメの図を出して人とのサイズ比較をしたり、分類諸々の基本情報を抑えておきたいのだが、ブラディクネメはそれが出来ない。

断じて筆者の気力がないのではない。

情報が致命的な程に欠落しているのだ。

ブラディクネメの記載論文はあいにくグーグルスカラー(普段の筆者が論文を探す際に使う無料サイト)で見つからなかった。だがハツェグ島の獣脚類について研究した論文(↓)によると、

Csiki, G. & Grigorescu, D. (1998): Small theropods from the Late Cretaceous of the Hateg Basin (western Romania) - an unexpected diversity at the top of the food chain. Oryctos 1: 87-104.

↓のスケッチにあるような、非常に断片的な脚の化石が見つかっているらしい。

大腿骨の近位(胴体に近い部分。つまり上部)と脛骨の一部が辛うじて残されているだけで、ここから全身を推定するのは至難の業だ。――Wikipediaの記事に人との比較図が無かった。だから前回も軽く述べたように、ブラディクネメは系統樹にて、頻繁な引っ越しを繰り返している。ある時は“賢竜”トロオドン科の一種とされ、またある時は“元祖ロードランナー”アルヴァレスサウルス科とされた。この他にも可能性のある分類は提唱されているものの、今回は(比較的)主流とされるトロオドン科説とアルヴァレスサウルス科説に絞って取り上げる。(その他は次ヶ回以降に…)

『プラネットダイナソー』6話『驚異の生き残り戦略』の冒頭と終盤にて、ブラディクネメはトロオドン科と思しき姿で登場した。見えにくいが小さなシックルクローが復元されているので、まず間違いなかろう。

実は冒頭のナレーションにて、『マジャーロサウルスのような植物食恐竜を襲う…』と補足されていたが、やはり映像では恐竜そっちのけでトカゲに齧り付いていた。そして島の王者ハツェゴプテリクスの襲来と合わせてトクサの奥へと行方を晦ます。

(冒頭より、トクサ原から頭を覗かせるブラディクネメ)

終盤では白亜期末の大量絶滅(K/Pg境界)の解説で再登場し、周囲に転がる死骸を漁っていたが、ここでもハツェゴプテリクスによって追い回される描写がなされた。(ちなみにブラディクネメは本編のラストを飾った恐竜でもある。)

役回りはさておき、まずは作中で採用されたトロオドン科説についてだ。

実際のところ、島流しにされたドラキュラの正体は何だったのか…?

Question①.

ブラディクネメは本当にトロオドン科なのか?

①Answers.

…不明。(筆者はやや否定派。)

「TVと違うの!?」という方も多いはずだ。では理由も交えながら、トロオドン科説の解説をしていく。

《トロオドン科説》

ブラディクネメは発見当初、恐竜ですらない正真正銘の鳥類(それもペリカン)と考えられていたエロプテリクス《Elopteryx nopcsai》なる生物と同種だと考えられた。ある研究では、鳥類は鳥類でも初期のフクロウではないか?とされることもあり、その際には身長2メートルという衝撃的な推測もされた。それもこれも発見された骨が断片的なのが原因だった。(2mと聞いて笑うなかれ。後に氷河期のキューバから、オルニメガロニクスという地上性の巨大フクロウが発見されている。ただし身長は1メートル程)

ブラディクネメの脛骨は非常に重々しく頑丈なので、鳥類ならば相当な高身長の持ち主だろうとされたのだ。

(↑国立科学博物館の企画展より、ヒクイドリの骨格標本。長い脛に注目)

だが結局、ブラディクネメ(および同族とされたエロプテリクスや、ヘプタステオルニス《Heptasteornis andrewsi》)は、非鳥類型の恐竜とされている。

――実はこの手の『現生鳥類の仲間が中生代にもいた。』という話は、大抵は誤りなことが多い。例としては、パタゴプテリクスという陸棲鳥類が一時期ダチョウの祖先とされていた。――

その後改めて上記のエロプテリクスやヘプタステオルニスとの比較研究がなされた。その時々によって彼らは同族とされたり、別属とされたりしたが、いずれにしても”トロオドン科のような何者か”が混ざっている事が示された。

https://web.archive.org/web/20110716054243/http://palaeontology.palass-pubs.org/pdf/Vol%2018/Pages%20563-570.pdf

↑(3属の比較研究のpdf)

またハツェグ島からはトロオドン科と思しき抜け落ちた歯の化石(遊離歯)も発見されている。

(1番目の論文より、下段中央左がトロオドン科とされる歯。反りが弱いのが特徴)

おそらく上記の証拠に基づき、作中においてブラディクネメはトロオドン科として復元されたのだと考えられる。実際トロオドン科説は(ビジュアル的にも知名度的にも)人気で、ゲームソフト『カセキホリダー』シリーズにおいてもトロオドン科の外見で登場し、海外の切手でもトロオドン科として描かれている。

では話を少しトロオドン科の食性へとズラそう。もしもブラディクネメがトロオドン科なのであれば、彼らは何を食べていたのだろうか?

トロオドン科の食性(生態)と聞くと読者の皆さんは、“誘拐犯”としての姿をイメージするかもしれない。多くの書籍や作品において、トロオドン科の恐竜は知能の高さと敏捷性を活かし、他の恐竜の巣から卵や赤ん坊を盗み取っているように描かれている。とりわけ“元祖子育て竜”マイアサウラとの絡みは有名だろう。

筆者も今回の記事を書くにあたり、トロオドン科の誘拐犯疑惑について調べてみた。

(↑BBC制作の『プラネットダイナソー』より、子供の恐竜を襲うトロオドン科)

結果は驚きの白さ。(つまり証拠不十分)

多くの書籍にも掲載されるだけあって、何かしら証拠(歯型なり胃内容物)があると思っていたが、どうやら創作の代物だったらしい ――それどころか獣脚類全体で誘拐や窃盗の確実な証拠は殆ど見つかっていない。オヴィラプトル科の卵泥棒は有名だが、それは現在だと化石に同定ミスがあった事が判明している。

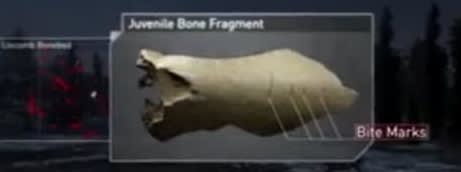

(↑「プラネット・ダイナソー」で紹介された噛み傷の残る化石。これについては論文が見つからなかった。筆者が思うにこれは残飯漁りの結果だろう。)

もちろん小型獣脚類が他種の恐竜の赤ん坊を襲わない理由はない。赤ん坊は反撃しようがないため、非常に手軽な獲物なのだ。出来れば『ふれあい動物園』にでも行ってヒヨコを捕まえてみてほしい(もし捕まらないなら、のび太以下の運動オンチだろう。あなたは)。

代わりに胃内容物からは、ジンフェンゴプテリクス《Jinfengopteryx elegans》という初期のトロオドン科より、腹部から植物の種子が発見されているらしい。

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2817200/

(↑ジンフェンゴプテリクスの論文)

(↑ウィキメディア・コモンズより、種子を飲み込んだジンフェンゴプテリクス。見えにくいが、腹部の赤みがかった粒が種子とされている)

この研究によると、トロオドン科の餌は肉に限らなかったらしい。

というのも果物や種子の栄養価は非常に高い。当時すでに存在していたとされるビワの場合、100gで39.9kcalある。後述の肉と比べれば少ないが、大概の植物のよりも桁違いに多い(菜っ葉100gで20kcalとされているので、その約2倍だ)。

トロオドン科は腹部が小さいため、一度に食べられる食料には厳しい制限があったと考えられる。そんな中で消化しにくく栄養価の低い葉や茎を積極的に取り込むのは難しかっただろう。

一方で植物由来の餌には、栄養不足を補って余りあるメリットが存在する。

『肉に比べて入手が容易。』

という点だ。まず植物は逃げない。強いて厄介なのは棘や藪(そして含まれた有害物質)の妨害くらいだろう。それさえ時間をかけて突破すれば、確実に栄養豊富なご馳走が山のように実っている。

それに植物は数が多い。食物連鎖の都合上、下位の存在は数は多くなっている。必然的に小動物よりも見つけやすいのだ。現在でもタヌキやテンのような肉食哺乳類が、機会によっては果実(柿の実)に舌鼓を打つ様子が報告されている。

(↑ウィキメディア・コモンズより、トロオドン類の歯。セレーションの粗さに注目してほしい)

(↑「蘇る恐竜の時代」より、植物を食べるトロオドン科)

この報告を予言したかのように、歯の研究では、かねてよりトロオドン科が雑食である可能性が指摘されてきた。

↑の写真の通りトロオドン科の歯には『鋸歯(縁のギザギザ)が大きい』という特徴がある。これが俗に言う“古竜脚類”(最近では用いられない名称。例としてはプラテオサウルス)と似ている事などから、トロオドン科が時として植物をつまみ食いしていたのではないか?という研究だった。

http://www.arca.museus.ul.pt/ArcaSite/obj/gaia/MNHNL-0000780-MG-DOC-web.PDF

(↑トロオドン科の食性についての論文)

ジンフェンゴプテリクスの発見は正にそれを裏付けるものである。(もっとも誤飲による可能性や、獲物となった小動物を経由しての二次嚥下も考えられるのだが)

現在の肉食〜雑食鳥類(例カラス)の嗜好の広さを考えれば、トロオドン科がゼネラリスト(選り好みせずに何でも食べる生物)だとするのは、至極真っ当なことだ。

またトロオドン科は、恐竜の中でもずば抜けて発達した脳や感覚器を持っていたとされている。こういった鋭い感覚器は小動物を機敏に追いかけ、または敵から素早く逃れるのにも使われたことだろう。さらにアークトメタターサルと呼ばれる衝撃吸収/分散構造が、トロオドン科の後ろ脚に備わっていた。これは俊足の持ち主とされるティラノサウルス科やオルニトミムス科にも見られる構造で、トロオドン科が彼らと同様に優秀なランナーだった事を示唆している。――体格も細見で体重も軽量だったようだ。

トロオドン科は猟犬顔負けのスピードと狡猾さで小動物を追い詰めたに違いない――小型獣脚類が小動物を食べた痕跡は頻繁に見つかる――。 小さくも鋭い鉤爪と粗い歯によって獲物は即座に息の根を止められ、その日のメインディッシュとなったことだろう。――付け合せにフルーツを添えていたので、かなり見栄えも良い。

そろそろ切も良いので“まとめ”という。

以上からトロオドン科は、肉食性の強い雑食だと考えられている。もしもブラディクネメが快速のゼネラリストならば、同地域のハツェゴプテリクスにとって面倒な存在(彼らの卵や幼体を狙う輩)だったのかもしれない。

(↑「蘇る恐竜の時代」より卵を掠め盗ろうとするトロオドン科)

“まとめ”と聞けば皆さんも察しが付くはずだ。3/1をもって本記事は上/下の二段階構成とさせていただく(エエッー)

というのも、下手に続けようものなら字数が2万に達しかねないのだ。

これにて“上”は終了とし、あとは“下”も引き継ごう。

それでは読者の皆様、“下”にて会いましょう!!

《参考文献》

※リンクと字数の都合により割愛した論文がある。それらはブラディクネメのWiki記事を参照してほしい。

《トロオドン科説》

・3属の比較研究

https://web.archive.org/web/20110716054243/http://palaeontology.palass-pubs.org/pdf/Vol%2018/Pages%20563-570.pdf

・ジェンフェンゴプテリクスの胃内容物について

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2817200

・トロオドン科の食性について

http://www.arca.museus.ul.pt/ArcaSite/obj/gaia/MNHNL-0000780-MG-DOC-web.PDF

・小型獣脚類の食性(肉食)の論文

https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1998Natur.391..147C

・バラウル関連の論文や記事(次回説明)

・ホルツ博士の最新事典

・鳥類学者無謀にも恐竜を語る

・各種ほ乳類図鑑

3/2補足

序盤にて取り上げたヘプタステオルニスは現在学名が消滅気味で、エロプテリクスは分類が錯綜しているようだ。

そのため次回以降も特に理由がなければ彼らことは(申し訳ないが)無視させてもらう。

《ネタ元》

・『プラネットダイナソー』第6話『驚異の生き残り戦略』

・『ダイナソープラネット』4作目『サルタサウルスの成長』

・私の気力(!?)

(2下)へ続く…(ヨテイ)