※簡潔さのため挨拶は省略

それでは筆者が推す仮説について解説/考察しましょう。

筆者が考えるブラディクネメの正体は…

アルヴァレスサウルス科です(ここで歓声よ、ほら拍手拍手!!)

「…誰それ?」

となった方もご安心ください。

もう少し分かりやすく伝えるのであれば、『モノニクスの仲間』と書けば伝わる方もいるだろうか。“ダチョウ恐竜”ことオルニトミムス科に近縁な、ごくごく小型の獣脚類である。

(↑ウィキメディア・コモンズより、モノニクスの骨格模型。)

尻尾の生えた鶏(?)に見える方は挙手を。

しかし更にクリソツ瓜二つな鳥が北米にいるのだ。その名もオオミチバシリ。

(↑手持ちのオオミチバシリ/ロードランナーの写真。問題があれば削除/差し替えを行います。)

これで彼らの概要は掴めただろうか?

ほぼほぼ鳥類にしか見えないアルヴァレスサウルス科。消滅寸前な前肢と歯、そして長い尻尾を別にすれば、クリスマスの夜に丸焼きにしても違和感を感じないだろう。(余談だが筆者は無類の鶏肉好き)

どこかカートゥーンの“ロードランナー”を思わせる愛らしい外見と小さな身体ゆえか、アルヴァレスサウルス類もまた何度か映像化されている。その時々により卵泥棒/誘拐犯/害虫駆除業者と、手を変え品を変え、色々な生態系の隙間を彩っているのだ。(いわゆる“なんでも屋”扱い。)

(↑ディスカバリー制作『ダイナソープラネット』より、竜脚類の赤子を狙うアルヴァレスサウルス)

(↑ディスカバリー制作の『ダイナソープラネット』より、虫を探すシュブウイア)

中でも有力とされるのが虫採り屋説だ。

昆虫食の可能性については、『ホルツ博士の最新恐竜事典』が詳しい。だが本ブログでは正確性および学術性を高めるため、関連の論文も提示しておく。

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195667108000943?via%3Dihub

(↑アルヴァレスサウルス類の系統と生態についての論文)

これらによるとアルヴァレスサウルス類は、細長い口先(それと退化した“一本指”を補助的に)を使ってシロアリのような小昆虫を食べていたとされている。特に後者の論文からは、アルヴァレスサウルス類の生息地に大量のシロアリが生息していたことも確かめられている。

そもそもアルヴァレスサウルス類のピンセットのような口先で餌を摘もうとするなら、よほど餌は小さかったはずだ。これは現在の鳥類と同じで、嘴の太さと餌の種類の相関関係は傾向として示されている。――詳しくはガラパゴスフィンチの研究を参照。一口に説明すると、太いペンチ型の嘴は硬い種子を、細いピンセット型は小虫に特化したと推測されているのだ。

またアルヴァレスサウルス科が卵泥棒だったのではないのか?とする研究もある。

(↑卵泥棒説の論文より、卵を啄むアルヴァレスサウルス科)

細い口先と短く頑丈なの前腕の“一本指”(厳密には痕跡程度の第二/三指が残っている)で卵を穿ち、中身を啜っていたとされているのだ。

http://chinageology.cgs.cn/article/id/5b2ca616-1998-40f5-a320-5309ae7e30d1?viewType=HTML&pageType=en

(↑卵泥棒説についての論文。オヴィラプトルの仲間の卵の側で、アルヴァレスサウルス科が見つかった)

個人的に「アルヴァレスサウルス科=卵泥棒説」は可能性は高い、と考えている。だが卵泥棒だからといって、卵を日々の主食にしていたのではないはずだ。

まず大事な条件として、『卵は限定的な時期にしか手に入らない。』ということを抑えておくべきだろう(家畜の鶏は例外中の例外)。

よって現在のカラスやカケスのように、アルヴァレスサウルス類も日和見的に卵を狙っていたのではないだろうか?もちろん見つけて食べるに越した事はない。卵の栄養価は多くの食品の中でもずば抜けている。およそ鶏卵100gが151kcal。同グラムの鶏肉が114kcalで牛肉が298kcal。しかも肉は獲得するために他生物と争う必要があるが、卵の場合タイミングさえ見計らえば、肉弾戦のような危険を侵す必要もない。小さなアルヴァレスサウルス科にとってこれほど有益な餌もそうそうあるまい。狩りのコストやリスクを考えても、季節的な卵を利用しない手はないのだ。

《アルヴァレスサウルス科説》

そして解説は前後してしまったが、筆者がアルヴァレスサウルス科説を推す理由を説明しよう。

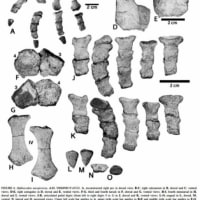

トロオドン科説の項で述べたとおり、ブラディクネメ(と残る2種)の化石は非常に断片的だったため、何度も比較しての研究がなされた(正直なところ面倒なうえに複雑怪奇極まりないので、ブラディクネメwikipediaを直接確認してほしい。だが筆者も義務とし気力を振り絞りながら簡潔に書こう)。

現状筆者が最も頼りにしている翻訳書『ホルツ博士の最新恐竜事典』において、ブラディクネメはアルヴァレスサウルス科として採用されていた。

Holtz, Thomas R. Jr. (2011) Dinosaurs: The Most Complete, Up-to-Date Encyclopedia for Dinosaur Lovers of All Ages,

(↑ホルツ氏の洋書の増刊号。なお増刊号は海外でのみ展開されている)

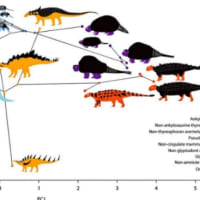

これが2011年とされ、現状では最新の分類である。さらに遡ればダレンナッシュ氏の系統解析(Naish&Dyke 2004)でもヘプタステオルニス共々アルヴァレスサウルス科として分類された。また次ヶ回以降に解説する他の研究(これの内容が衝撃的なのだ)でさえ、マニラプトル類には分類できない。…とされている。このマニラプトル類の中にトロオドン科は含まれているのだ。そしてオルニトミムス科およびアルヴァレスサウルス科は、マニラプトル類の一歩手前と位置づけられている。

加えてブラディクネメをトロオドン科とするならば、彼らのハツェグ島への侵入経路も不明となってしまう。

アルヴァレスサウルス科とするならば、島で見つかった他のゴンドワナ産恐竜と同時期/同ルートで流入したと考えられるのだが、いざトロオドン科で考えてみると海を隔てたユーラシア大陸から渡って来る他ない(ペンギンじゃあるまいし)。

もちろん一時的に陸橋が島と大陸を繋いでいた可能性は否定できない。しかし現時点でハツェグ島に陸橋が掛かっていたという説は提唱されていない。

つまり島内の生物は、ゴンドワナ経由かヨーロッパ在住の生物となるのだ。そして繰り返すように、ゴンドワナ/ヨーロッパにて明確なトロオドン科は発見されていない ――そうなると前項で図を載せた“トロオドン科と思しき歯”の持ち主は誰か分からなくなるのが問題なのだが、個人的には二次的に地上性となった鳥類の歯ではないかと睨んでいる。

以上の理由と、さらに次回解説するバラウルとの(推測されうる)関係に基づき、筆者はブラディクネメがアルヴァレスサウルス科に属するのではないかと考えているのだ。

それと参考文献については末尾に書いておくので、興味の湧いた方はWikiと合わせて読んでみてほしい。

それでは、上下を合わせれば1万9千文字の長編記事に付き合っていただいた皆様にここでお礼を申し上げ、〆の言葉とさせていただく。

次回バラウル解説編にて、また会おう!

※ここから↓は、上記の情報を総合した筆者の想像となる。ご注意されたし。

――では思考を白亜紀末のハツェグ島へ向かわせよう。おそらく一面には裸子植物が生い茂っているはずだ。というのもハツェグ島からはジュラ紀〜白亜紀初頭の動物種が発見されているため、周囲の植物もジュラ紀〜白亜紀初頭の種類と推察されるのだ。(もしかすると劇中のような“トクサの原っぱ”が存在したかもしれない。)

そこを足早に抜けていく影。茂みの奥に覗くスラリと伸びた2本の脚には、スパイクを思わせる小さな爪が生えている。これで蹴られたくはないが、かといって大した殺気は感じられない。なぜなら脚の持ち主の頭部は細く、そこに並ぶ歯も申し訳程度でしかないからだ。彼に大物を狙いそうな気配はない。これが発見当初は、『ドラゴンの血を引くドラキュラ』と呼ばれた獣脚類。ブラディクネメである。

やがてブラディクネメは足早に茂みを抜けていく…。すると開けた場所に出た。トクサの原っぱである。だがトクサ原では、彼らにとって大好物の果実は手に入らない。目的は別の餌だ。

トクサの向こうから見上げるような巨体が現れる。この一帯では最大の恐竜、竜脚類のマジャーロサウルスの群れ。群れは走り屋になど構わずに歩みを続け、邪魔なトクサを踏み倒しながら、この原っぱを後にした。

これこそがブラディクネメの目的である。マジャーロサウルスによって踏み荒らされた獣道。ここに彼らの主食が眠っているのだ。黒ずんだ足跡を見やる。

そこには大量の地虫(ミミズやコオロギ)が蠢いていた。これらの虫は普段なら地面に隠れてしまっているため、背の高いブラディクネメが見つけるのは難しい。しかし今なら話は別だ。無残な地面には、隠れ家を無くした無数の獲物が藻掻いている。「どうぞ食べてくれ」と言っているかのように…。

これはちょうどトラクターの走行痕にサギやカラスが集まるのに似ている。もしくはアフリカのゾウを勢子代わりにするハチクイだろう。彼らも他者が意図せず提供した餌を狙う。効率が良いからだ。

ブラディクネメは菜箸のような口を突っ込み、虫の塊を咥え上げた。そして新鮮な獲物を躊躇いなく飲み込む。やがて周囲から別のブラディクネメや、初期の鳥類も集まり始めた。

…孤立した島という環境において、資源は常に枯渇している。食物連鎖の上位を賄うともなれば尚更だ。おそらくブラディクネメは、見つけた虫を選り好みせず何でも食べていたに違いない。(それこそ宙を舞うトンボから地に潜む蠕虫まで。)

閉ざされた世界で生き抜くには、何でも利用する強かさが重要なのだ。――

《参考文献》

※ ハツェグ島や三属比較の論文については、前回の参考文献を参照。

・アルヴァレスサウルス科について

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195667108000943?via%3Dihub

・『ホルツ博士の最新恐竜事典』

・ 卵泥棒説について

http://chinageology.cgs.cn/article/id/5b2ca616-1998-40f5-a320-5309ae7e30d1?viewType=HTML&pageType=en

・『鳥類学者 無謀にも恐竜を語る』

・ 各種鳥類図鑑

※3/1追記

本編ではアルヴァレスサウルスの餌について卵食と昆虫食について主に取り上げたが、彼らと同じくらい貧弱で顎と歯を持つ小型獣脚類コンプソグナトゥス《Compsognathus longipes》

からは、腹部より一口大のトカゲ類が見つかっている。

Nopcsa, Baron F. (1903).

しかもトカゲは丸ごと一体分だった。つまり飲めるサイズの小動物なら、多少強引にでも一息に食べてしまった。ということを示している。

付け加えるなら“上”で解説したように、大抵の鳥類や小型哺乳類は、手に入る物を選り好みせずに食べる。

これらを総合すれば極端な話、

『アルヴァレスサウルス科もおそらくゼネラリストだった。』

と考えられるのだ。ただし上記の補足は論文として提唱された話ではないので、あくまでも参考程度にしてほしい。

竜脚類の足跡を追って獲物を得ることは、理にかなった考察で素晴らしいと思いました。^^

一方、アルヴァレツサウルス類特有の腕ですが、地面を掘るのには短すぎるのと、ディスプレイも考え辛いので、従来唱えられた

蟻塚に穴を穿って、ハチドリのような長い舌でペロペロなら、可能性は高そうと考えています。※サバンナ気候限定ですが・・・

コチラまで顔を出してくれるんですか!?

嬉しい…嬉しいです。

最後の“生態のお話”は現生動物だけでなく、プレヒストリックパークのミクロラプトル回をオマージュしてたりもしますw

たしかにブラディクネメはマイナー中のマイナーですからね。それに作中だと今ひとつ何の仲間なのか説明されてませんでしたし…(頼むよBBC)