突然3トンをゆうに超える力で無礼者が噛み砕かれる。藻掻く暇すら与えない、正に一撃必殺の裁きだ。

…ところが、女王もまた油断していた。矮小な親戚に力負けするはずも無く、例え小賢しい策を弄されようと、やはり自らの絶対的な力で捻じ伏せるだけ。そう決め込んだ彼女は、大胆不敵にも早めのディナーに取り掛かったのである。

それこそが命取りとなった。

およそ10mは慣れた地点から、弾かれたパチンコ玉の如きスピードで復讐鬼が駆け出す。今まさに夕餉を食い千切ろうとしていた女王に身を躱す術など無い。攻撃者は最大の弱点である首根っこに勢い良く飛び付き、自慢の「必殺兵器」を躊躇なく振り下ろした…〜

これは言わずもがな恐竜映画の金字塔、初代『ジュラシック・パーク』の最終決戦を筆者が書き表したものだ。この映画はどこを取っても名シーンだらけで、筆者は「どのシーンが好きか?」と聞かれると丸一晩は答えに悩む ――「ガリミムス暴走」か「キッチンの追跡」か、あるいは「ブラキオサウルス」か…。

しかし断トツ1位は初見の時に確定付けられている。それは終盤での『ラプトルvsティラノサウルス』に他ならない。

(↑JPより、暴君を怯ませた急襲)

ティラノサウルスの不意討ちに始まり、グラント一行の避難を挿みつつ、ラプトルの機動力や凶暴性を遺憾なく描き出している。そして最後には、暴君の暴君たる所以がスクリーンいっぱいに映し出されるのだ。長きにわたるジュラシックシリーズにおいても、堂々の1位に君臨する名シーンだろう。

今回の本題は、この名シーンと切っても切り離せない。それはラプトルをラプトル足らしめている最凶の武器。先に述べておくが知能ではない。――どれだけ知恵が回ろうが、向けた刃が相手を食い破らねばなんの意味もなかろう。―― ラプトル最凶の武器。それは後ろ脚に装填された二振りの曲刀…正式名称をシックルクロー《sickle claw》という鋭利な鉤爪だ。

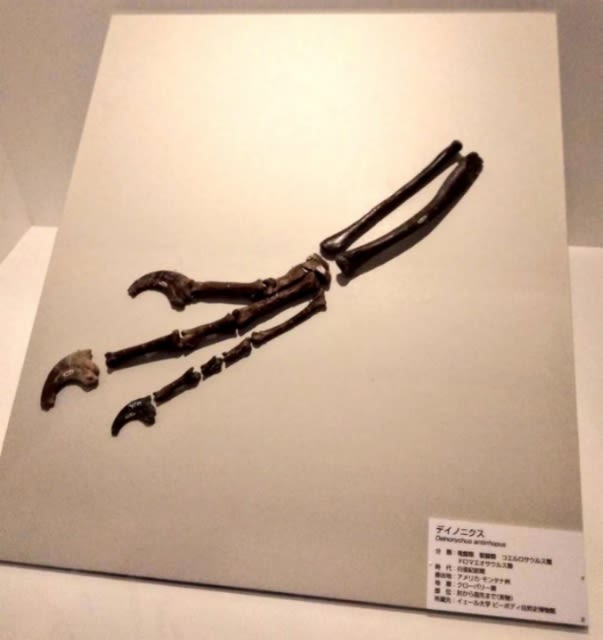

(↑@gracilis_delta 氏より、「恐竜博2019」で展示されたシックルクロー)

この標本は昨年(2019)の恐竜博で目玉の1つとして展示されたため、記憶に焼き付いている読者も多いのではなかろうか。では一旦2019博の図録を確認してみよう。P16には次のような記述がある。

「なるほど〜」

しかし初代ジュラシック・パークでは、全く違う使われた方が描写されていた。

(↑「Movieclips」よりJPの映像)

急所を一突きにするなんて次元ではない。あろうことか何度も相手の体表を蹴り付け、古今東西で最強の恐竜に痛々しい裂傷を幾筋も与えているではないか。

「結局JPも古い映画だからね。これも現代だと間違いになっちゃったんでしょ?…ちょっと残念。」

筆者も気持ちは分からんでもない。だが文句を零したところで学説が変わるわけではない。ここは素直に、ラプトルの描写が間違っている訳を、論文(#4)や化石証拠を元に解s(...せ?

(何ですかディレクター?今から解説するですよ。読者を待たせちゃいかんでしょう。ただでさえgdgdに定評があるのが我々のブログなんですから...ダニィ!?)

…えぇっと、何でもディレクター曰く、

(笑)じゃねぇよディレクター。どうしてくれるんだ!これじゃ構成を全て練り直さないといけないよ。それに論文とかも1から集め直さないt(...あっ、うん。あるのね? 補足情報(#2)も揃ってるの? そりゃ容易周到な事で何よりですわ。…はーい。

…度々すまないとは思っている。

という事でラプトル自慢の殺戮兵器こと、シックルクローの解説に今度こそ入ろう。

シックルクロー(および持ち主のドロマエオサウルス科)の研究は意外にも古くから行われてきた。有名なヴェロキラプトル《Velociraptor》(1924年)は、その先駆けと言える。だが真価を引き出した研究は約40年後のデイノニクス《Deinonychus》――および恐竜ルネッサンス――発見(1969年)を待つ必要があった。

この発掘地からは、デイノニクスが4頭もの集団で息絶えていたり、残された化石が全てバラバラにされていたり、と色々ネタに事欠かない。それらは別の機会に解説するとして、本記事で注目すべきは、デイノニクスの群れの真っ只中から中〜大型の植物食恐竜テノントサウルス《Tenontosaurus》が共産した事である。

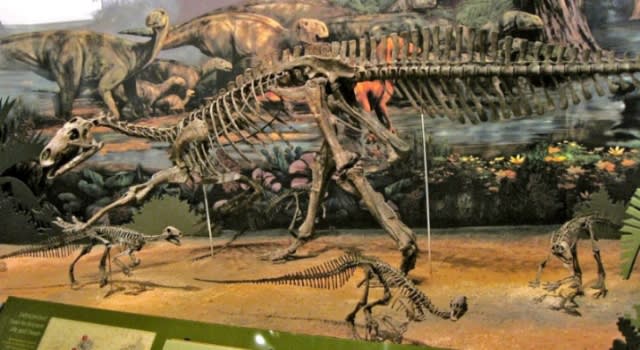

(↑ウィキメディア・コモンズより、テノントサウルスの復元骨格)

そして、やはりと言うべきか、テノントサウルスの骨格も大部分がバラバラに引き裂かれていた。興味深いことに発掘地からはデイノニクスの単離歯(抜け落ちた歯)が、何本も何本も見つかっている。記載者ジョン・オストロムのおかげで『デイノニクスが素早く活動的な温血動物である。』という知見は得られつつあったものの、これにはオストロム本人も相当に頭を悩ませたらしい。そんな中でオストロムはデイノニクスの歯が短く、一方で鉤爪(シックルクロー)は大きい事に気が付いた。しかもシックルクローはただ単に大きいだけでなく、備わった第二指全体が弧を描くように広く動かせた事にも気が付いた。この瞬間オストロムに電流が走った。

(デイノニクスの鉤爪は驚くほど可動域が広かった。まるで太古の飛び出しナイフだ。それなら歯や前肢だけでは殺せない大物であろうと“切り裂いて仕留められた”のかもしれない…)

果たしてオストロムの予感は正しかった。方法こそ変わりつつも、この『シックルクロー=大物用の武器説』は概ね定説としての地位を現代まで保持している。こういった“大物狙い”はデイノニクスの特権ではなく、より小型のヴェロキラプトルでも確認されている。何を隠そう、かの有名な闘争化石(#10)の事だ。こちらではシックルクローを使った瞬間が、まるで切り取られたかのように保存されていた。鉤爪の切っ先は見事に獲物の喉笛(頸動脈と気管の集中点)へ命中していたのである。そして獲物のプロトケラトプス《Protoceratops》はヴェロキラプトルの約10倍はある体重の持ち主だった。

(↑「肉食恐竜の真実」より、獲物の喉笛に食い込んだシックルクロー(実物化石)

生々しさには欠けるかもしれないが、デイノニクスの化石に含まれた同位体の研究(#3)からも面白い報告がされている。この結果によると、少なくとも成体デイノニクス(体重100kg)はテノントサウルス(体重700kg〜1t)を主食にしていたらしい。やはり彼らは大物狙いの捕食者だったようだ。

こうした「大物用説」と並行して『シックルクロー=斬撃武器説』も、暫くは何食わぬ顔で論文、書籍、各種メディアに踏ん反り返っていた。最たる例が初代ジュラシック・パークである。それなら2019博の説明も「斬撃説」を採るべきと思われるだろう。だが、それに真っ向から反発した研究が、1990年代末期〜2000年代前半にかけて大量に発表されてしまったのである。「斬撃説」支持派にとっては寝耳に水どころか“寝耳に濃硫酸”だ。慌てて反論しようとした彼らへ思いがけぬ方向から追撃が飛んできた。2005年に放送されたドキュメンタリー番組『肉食恐竜の真実』にて、ドロマエオサウルス科の後ろ脚が油圧式装置で復元され、実戦形式の実験が敢行されたのだ。

(↑「肉食恐竜の真実 ~第2回」より、実験に使われたマシンと豚肉)

そして人造ラプトルは見事に実験対象の豚肉を切り裂k( …そんな訳はなかった。自動で射出された後ろ脚は、豚肉に小さな刺突跡を残すに留まり、あろうことかワニ革相手には傷一つ残してやれなかった。そして上記の実験は古生物学者フィル・マニングらの学術的実験も兼ねており、2ヶ月後には正式な論文(#4)までもが発表されてしまったのである。こうした研究を踏まえてか、ジュラシックシリーズでも3作目(JP3)でも、ラプトルがシックルクローを刺突武器として使う様子が見せ場になった個人的には数分後の“罠”のほうが怖いと思わなくもない。この時の犠牲者ユデスキーの絶叫は必聴である。

(↑JP3より、刺突寸前のシックルクロー)

また刺突説を鳥類の進化に絡めて説明した研究も出された。こちらではドロマエオサウルス科が獲物を仕留める際に、刺突状態でも効率良く獲物を衰弱させるため、獲物に飛び乗ったまま前肢を羽ばたかせてバランスを保っていた可能性が示された(#5)。

(↑ウィキメディア・コモンズより、小型恐竜に拘束攻撃を仕掛けるデイノニクス)

かくして恐竜博2019の開催時点では、『シックルクロー=刺突武器説』が一般的な“定説”とされている…。そして元々は本記事をこの時点で〆るつもりだったのだが、かくなる上は地獄まで突き進むしかなさそうだ。ここから先は古生物界隈でも5割の人が知っているかどうか…といった内容になるため、今まで以上に丁寧な説明を心掛けようと思う。

まず刺突説の弱点を指摘しよう。それはズバリ『鉤爪の断面を考慮していない』点である。例えば人間は扁爪と呼ばれる扁平な爪を持っている。対して多くの肉食動物は釣り針のように湾曲した鉤爪を持っている。これは冒頭のワシ・タカやネコ科にも共通しているのは元より、有名な肉食恐竜のアロサウルス《Allosaurus》を代表とする殆どの恐竜もそうだ――例外はメガラプトル科《Megaraptora》のみ?

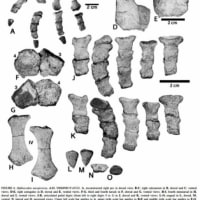

そして2005年の実験でも当然のようにシックルクローの断面は丸みを帯びた形状で再現された。それでは実際のシックルクローはどうだったのだろうか?百聞は一見にしかず! 下図を見てもらおう。

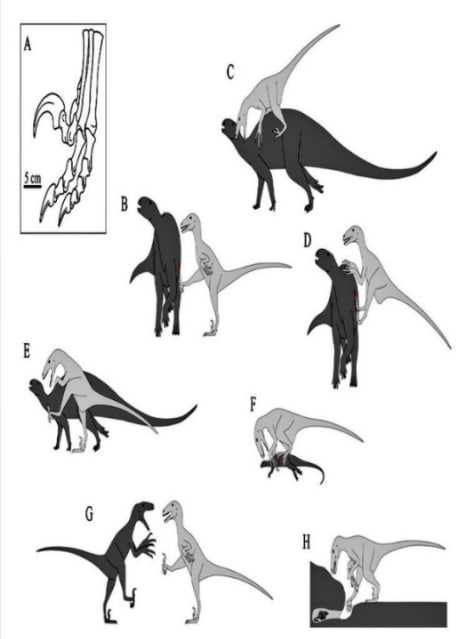

(↑ダコタラプトルの記載論文(2015年)より、Aダコタラプトル、Bデイノニクス、Cバンビラプトル、Dユタラプトルの末節骨)

大きな鉤爪がシックルクローである。ものの見事に薄い刃状(二等辺三角形)になっているのが確認できたはずだ。こうなると当然、シックルクローが攻撃時に生み出せる威力は格段に跳ね上がる。同じ出力でも一点突破の力が容易なためだ。元々「刺突説」の時点で(箇所は限定されるにしろ)、文字通りシックルクローが獲物に突き刺さる事は証明されていた。そこに内側面のエッジが加われば、犠牲者の肉体は一切の抵抗を許さず八つ裂きとなったに違いない。例え相手が大きかろうと関係ない。ただ的が大きくなっただけである――小型恐竜ならば一撃でフレ/ンダにされてしまったはずだ。

また「斬撃説」を補強し、「刺突説」を弱める証拠として、『角質(生爪)の存在』も忘れてはならない。角質(ケラチン質)は動物が生きている間は生涯伸びて更新され続ける。実はこれまでの本文で散々使ってきた“鉤爪”という単語は、正確には末節骨と呼ばれる指骨の一部だ。

(↑ウィキメディア・コモンズより、猫の鉤爪。とりわけ角質部分)

言ってしまえば鉤爪全体における芯棒に当たる。そして芯の上から覆い被さる鞘が角質(ケラチン質)だ。これは自分の指を直接確認したほうが手っ取り早い。人差し指の先を注意深く見てみると、多くの方は生爪が僅かに突出しているのが分かるはずだ。その幅は平均して約5.5mm。これは言うまでもなく指先の骨(末節骨)より薄い。もちろん扁爪と鉤爪を同列に比較することは出来ないが、理屈としては同じである。――恐竜博2016 で限定公開されたサウロルニトレステス《Saurornitholestes》の標本が分かりやすかった――末節骨だけでもシックルクローの内側面は剃刀のように薄いのだ。そこを角質が補強すれば、身の毛もよだつ恐ろしい殺傷兵器が生まれる事は想像に固くない。ちなみに例の実験では角質の存在が加味されていなかった。どうやら現生動物の角質を参考にしたらしいが、筆者に言わせればナンセンスである(#4)。

(↑「恐竜Xを探せ」より、獲物の腹を切り裂こうとするヴェロキラプトル(鉤爪)

(↑用途の論文(#7)より、シックルクローの使い方。可能性はピンキリである)

ここまで長々と説明してきたが、要約してしまえば次の2つが「斬撃説」の論を形作る上で最も重要な柱である。

・『シックルクローの断面の形状』

・『末節に沿った角質の存在』

これの前ではどんな「刺突説」の論文も瓦解してしまう。といってもシックルクローが斬撃用の武器だからといって、決して刺突技を使わなかった訳ではない。何故なら、シックルクローで深い斬撃を繰り出すには、1度は相手に突き刺す必要があったからだ。

『蹴りで鉤爪を獲物の体内へと突き刺す→深く食い込んだところでシックルクローを振り降ろす→最後には後ろ脚全体をも後方へ蹴り飛ばす。』こうすることで映画さながらの深い裂傷が生まれたはずだ。これこそがドロマエオサウルス科の秘めた王を殺し得る暗器、シックルクローの具体的な使い方だろう(あくまで1例である)。

付け加えると、ドロマエオサウルス科ミクロラプトル亜科《Microraptoria》や子供のデイノニクスの研究から、ドロマエオサウルス科は(生涯の一時期にせよ)樹上を棲家とする種が少なくなかったと考えられている。

(↑「プラネット・ダイナソー」より、樹上に潜むシノルニトサウルス)

であればシックルクローを含む四肢の鉤爪は、アイゼンに近い役目を果たしたはずだ――現代のヒョウに近い狩りさえ可能だったかもしれない。

とはいえシックルクローの主な用途は、やはり斬撃用の武器として考えたほうが良さそうだ ――クライミング専用にしては構造が繊細すぎるし、刺突専用なら他の獣脚類との違いに説明が付かない。

忘れがちだが、ドロマエオサウルス科の武装はシックルクローだけではない。先祖代々の顎と前肢も恐るべき兵器だった。

(↑JP3より、獲物にトドメを刺すラプトル)

ある説によると、デイノニクスの咬合力は現生のアリゲーターに匹敵(約6000N)したらしい(#8)。もちろん「6000N説」は最大値の話であって、別の推測では最低値900Nが導き出されている ――こちらはシェパード犬と同等と言ったところだ。顎の使用用途(採食、喧嘩、威嚇etc)は諸説ありとして、度胸試しに噛まれるのだけは絶対に避けたい。

(↑「恐竜博2019」より、デイノニクスの前肢)

前肢については、他のマニラプトル類と同じ特徴を共有していた。手根骨(手首の骨)が半月状だったため、手を自由に動かせたのである。これはカルノサウルス類(例アロサウルス)や基盤的なコエルロサウルス類(例グアンロン)には見られない構造であり前述の木登りはもちろん、やはり獲物を取り押さえる際に使われた事は間違いない。とりわけ大物相手にはアンカー代わりの働きを担っただろう。

これほどの武装を積んでいながら、クライマックスで敗れ去ったのはラプトルの方だった。怪力によって振り落とされ、その拍子に胴体を噛み砕かれて即死。善戦したことにはしたが、これではラプトルのファンクラブが黙っていないかと思われる。がしかし、化石証拠は時として残酷である。

(↑JPより、餌食となったラプトル)

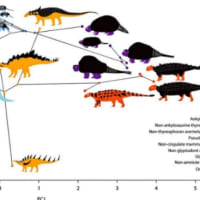

いくつかの事例により、一部のドロマエオサウルス科はティラノサウルス科の餌食となっていた事が判明している(#9)。とあるティラノサウルス科の糞化石には、ラプトルの1種サウロルニトレステス《Saurornitholestes》の歯が混ざっていたし、さらに別のサウロルニトレステスの頭骨には、ティラノサウルス科による噛み傷が残されていた(確実に致命傷)。前者は死骸を漁っただけとも考えられるが、後者は息の根を確実に止めようとした結果だろう。サウロルニトレステスは映画のラプトルよりも俄然小さい(全長1.8m)にしても、これは重要な報告だ。さらにティラノサウルス・レックスと同時代同地域からは、全長5.5mのダコタラプトル《Dakotaraptor》の生息も確認されている。

(↑ウィキメディア・コモンズより、大型ドロマエオサウルス科の一覧。焦げ茶がダコタラプトルである)

こちらはJPラプトルの体格に等しい。もし互いが引くに引けない状況であれば、もしかしたら映画さながらの対決が実現したかもしれない。一撃必殺の暴君か、あるいは手数の略奪者か…。いずれにせよ見物だったに違いない。

「狡猾なる反逆者」完

※補足 ジュラシック・ファイト・クラブ(ヒストリーチャンネル制作)では、『ラプトル類は手の爪で獲物を切り裂いていた』などという話が真しやかに語られているが、実際に切り裂き型の爪をしていたのは後ろ脚のシックルクローだけである。ご注意されたし…。

《参考文献》

[論文]

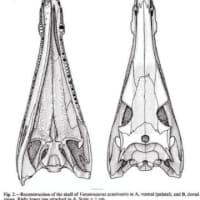

#1『Osteology of Deinonychus antirrhopus, an Unusual Theropod from the Lower Cretaceous of Montana』(デイノニクスの論文)

#2『Taphonomy and paleobiological implications of Tenontosaurus-Deinonychus associations』

(食性についての論文(群れ))

#3『Ontogenetic dietary shifts in Deinonychus antirrhopus (Theropoda; Dromaeosauridae): Insights into the ecology and social behavior of raptorial dinosaurs through stable isotope analysis』(食性についての論文(同位体))

#4『Dinosaur killer claws or climbing crampons?』(刺突説についての論文)

#5『The Predatory Ecology of Deinonychus and the Origin of Flapping in Birds』羽ばたき拘束についての論文

#6『The first giant raptor (Theropoda: Dromaeosauridae) from the Hell Creek Formation』(ダコタラプトルの記載論文)

#7『Testing the function of dromaeosaurid (Dinosauria, Theropoda) ‘sickle claws’ through musculoskeletal modelling and optimization』(シックルクローの用途についての論文)

#8『A Description of Deinonychus antirrhopus Bite Marks and Estimates of Bite Force using Tooth Indentation Simulations』(デイノニクスの咬合力についての論文)

#9『Gut contents from a Cretaceous Tyrannosaurid: Implications for theropod dinosaur digestive tracts』

(ティラノサウルス科の論文)

#10『“The Fighting Dinosaurs”: The position of their bodies before and after death』(ヴェロキラプトルの闘争化石)

[書籍]

・恐竜博2019 図録

・恐竜博2016 図録

・恐竜の教科書

・ホルツ博士の最新恐竜事典

・恐竜探偵 足跡を追う

・肉食恐竜事典

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます