前回はグアンロンやリムサウルス分類について軽い説明を行った。

(↑ウィキメディア・コモンズより、埋葬されたいた亜成体のグアンロン。この裏に別の恐竜が眠っていた)

(↑ナショナルジオグラフィックHPより、バラけたリムサウルス(幼体)の化石。)

(↑DVD本編より、泥に足を取られたリムサウルスと思しき小型恐竜)

そこで今回は、題名にもなった“恐竜の墓場”に踏み込んでいく。今回は修整箇所が少ないため、化石の解説がメインとなる。ご了承願いたい。

また墓場については各種の図鑑にも掲載されているため、このブログと手元に図鑑に用意し、同時進行で読み進めてもらえると私としては楽な解説ができる。これについては強制ではないので、各々の判断に任せる。

それでは第2回解説を始めよう。

まず始めに読者の方々へ聞きたい事が何点かある。それは田植え(もしくは田んぼ遊び)を経験した事があるかどうか?だ。なければ一度ここでブログを読むのを中断し、youtubeで『田植え 泥んこ』と検索してほしい。おそらく田んぼの泥に四苦八苦しながら、全身泥まみれで不格好に動く人が見られるだろう。

この映像は、よく覚えておいてほしい。特に重要なのは、足の沈み方と纏わりつく泥の様子である。

…さて、毎度のようにズレた話を元に戻す。上記の“恐竜の墓場”はDVD内において、“死を招く落とし穴”とも呼ばれていた。名の由来は形状にあり、

(↑外から見た落とし穴。写真は落とし穴の研究論文より)

(↑外から見た落とし穴。写真は落とし穴の研究論文より)

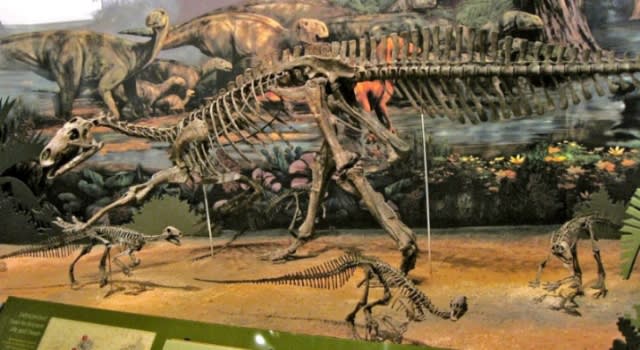

(↑ウィキメディア・コモンズより、埋葬されたいた亜成体のグアンロン。この裏に別の恐竜が眠っていた)

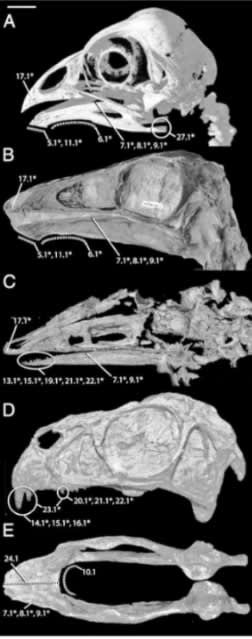

およそ高さ1〜2メートル、直径も1〜2メートルの円柱状構造となっている。イメージとしてはドラム缶かホールケーキのような形だ。そして内部は幾層もの堆積物が詰まっており、そこに複数の小型脊椎動物が折り重なるようにして“埋葬”されていたのだ。――さながらショートケーキのスポンジに挟まれた苺のように。

これらの保存条件は極めて高かった。通常なら骨格の脆い小動物の遺骸は、短時間で分解や破損の憂き目に遭ってしまう。こうなると化石としての保存は絶望的だ。だが今回に限り、ほぼほぼ完全な骨格が多数産出している。これは遺骸が急速に穴の中へ沈んでいた事が原因だとされている。つまり墓穴に囚われた犠牲者は、内部に満たされていた土砂によって命を落したか、もしくは墓場の上層より発見された新手の肉食動物に襲われたらしい。

(↑ウィキメディア・コモンズより、脊椎動物3体の集合化石。緑→リムサウルスの成体、水色→リムサウルスの幼体、紫→死肉目当てに囚われたワニ)

そして不運なことに、夕飯を確保したはずの肉食動物も途端に穴から出られなくなり、最初の犠牲者と同じような末路を辿ったと推測されている。つまり肉食動物や死肉食動物(分解者)が、十分に遺体を食い荒らす時間がなかったため、多くの生物が良好な状態を保って現代にまで保存されたと考えられているのだ。また仮に分解者には見つからずとも、落とし穴の表層で長期間風雨に晒されていれば表面の劣化は進み続ける。このような浸食作用も化石には見られないため、おそらく犠牲者は余程急速に埋葬されていたようだ。

https://pubs.geoscienceworld.org/sepm/palaios/article-abstract/25/2/112/146116

穴については、↑の有料論文が詳しい

…実は私は今まで、墓場に関する重要な秘密をひた隠しにしてきた。感の良い読者はお気づきだと思うが、先に述べた土砂にも重要な秘密が隠されているのだ。

皆さんは冒頭で唐突に湧いて出た田んぼの話を覚えているだろうか?ここでは覚えているという前提で話を進めさせてもらう。墓場の内部に溜まっていた土砂は、湿地や沼地の土砂であった事が分かっている。ここでピーンと来る方がいるはずだ。

さてここで思考をジュラ紀へ飛ばそう。

遠い昔の中国の水辺…

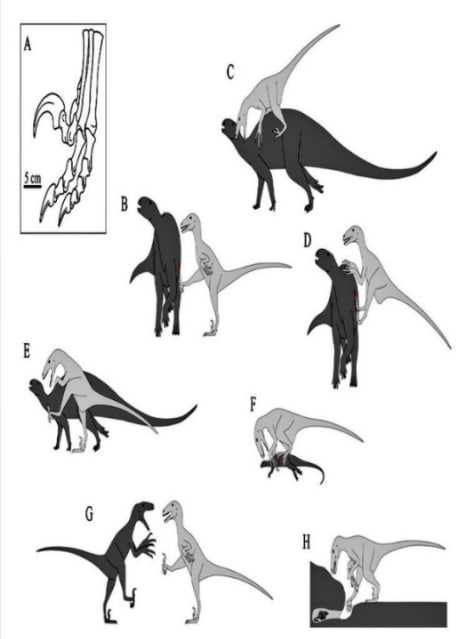

その畔で天を仰ぎ見るように大口を開けていた陥没穴…。偶然にも通りかかった小型恐竜(リムサウルス)が、うっかり脚を滑らせて中に転がり落ちたことで、この1連の悲劇は始まってしまう。中に溜まっていたのは泥混じりの土砂だった。当然リムサウルスは脱出せんと、菜箸のような後ろ脚をフル回転させて藻掻きに藻掻く。

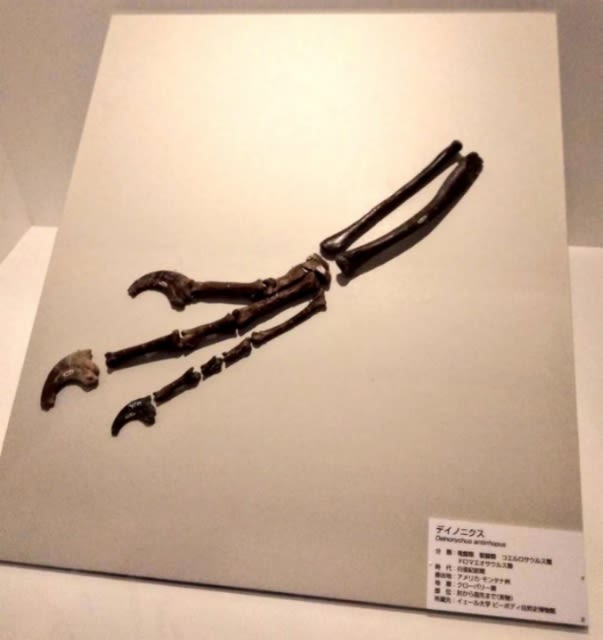

https://www.nature.com/articles/nature08124

←の研究によると、リムサウルスは長細い後ろ脚を持っていた。

(脚は各種の図鑑でも写真が掲載されているので、各自でも観察してほしい。)![]()

(↑ナショナルジオグラフィックHPより、バラけたリムサウルス(幼体)の化石。)

――ここから先は↑の論文や写真を元にした私の推測となるが、リムサウルスは身体が小さく体型も細身だったため、走れば快速が出せる動物だと考えられる。つまり現在のレイヨウのように、敵から素早く走って逃れる動物だったのではないだろうか。

そして私の仮説を補強するように、リムサウルスの親戚にあたるエラフロサウルスについての研究が掲載された洋書『Foster, John (2007). Jurassic West: The Dinosaurs of the Morrison Formation and Their World. 』によると、「彼らの中足骨(踵から先の骨)の長さが大腿骨の長さを上回っていた。」そうだ。

これは現在の脚力の強い動物(例はダチョウ)にも見られる特徴で、リムサウルスの仲間が強い脚力を持っていたことを示唆している。――

普段ならこの程度の段差など苦もなく跳ね超えるはずのリムサウルスだったが、今回ばかりは様子が変だった。

(↑DVD本編より、泥に足を取られたリムサウルスと思しき小型恐竜)

…いつまで経っても出られそうにない(!?)

それどころか泥が前にも増して身体に纏わり付いてきた。これはちょうど田植えをしている人と同じである。一歩踏み出そうとすれば、途端に大量の軟泥が動きを阻害する。まるで泥は重りだ。

しかも穴の深さが災いした。穴の深さは1~2メートル。これはリムサウルスの身長(体高)を超えている。つまり底に足がつかない。これでは沈んでいる間に頭まで浸かってしまう。そうなれば一巻の終わりだ。

しかも当のリムサウルスは、懸命に藻掻き暴れるうちに衰弱してしまった。これも田植え終盤の人と同じである。筆者も一度経験したが、一仕事終える頃には、もうクタクタで立つ気力もなかった(金輪際やりたくない)。この場合のリムサウルスでもそれは同じで、じきに首を持ち上げるだけの気力すら失ってしまっただろう。

こうして沈むに任せていると、周囲を囲む土砂によって、犠牲者の内臓が圧迫され始め、これが最終的な死を招く。

皆さんは小学校で水圧について習ったはずだ。水中(この場合は粘度の高い泥水)の物体は360°あらゆる方向から内向きの圧力を掛けられる。今回の落とし穴では水圧が生物の内臓を常時圧迫し続け、遅かれ早かれ呼吸困難を引き起こしてしまうのだ。この危険性は現在の流砂と同じである。また水圧には耐えられても、最終的には鼻先まで埋まって生き埋めになるか、脱水症状か飢餓により衰弱死することになる。

(↑「プラネットダイナソー」より、生き埋めに遭った小型恐竜。)

やがて力尽きたリムサウルスは沈降を続け、半日も経たずに鼻先まで泥へ埋もれてしまった。こうした悲惨な事故が何度も繰り返された結果、幾重にもなった犠牲者が穴に残されたのだ。そして穴が棺の、泥が防腐剤の役割を果たし、遥か先の未来で探究心の塊たる我々人類によって掘り出され、今ではブログの記事ネタにもなっている。

たかだか穴、されど穴。

このような悲惨な末路を考えると、私はつくづくジュラ紀の中国に生まれなくて良かったと思う(皆さんはどうだろうか?)。ちなみにリムサウルスの正式な学名は、《Limusaurs inextricabils》となっている。前半のL〜が『泥のトカゲ』を意味し、後半の種小名inextricabilsが『脱出不能な』を意味する。もちろん上記の事故から取られた名前だ。…なんとも物悲しいと思うのは私だけだろうか? ――私ならリムサウルスの健脚や小顔を名前にするはずだ。―― とは言うものの、この種小名は本種の堆積経緯が非常に分かりやすい。よって命名に対する私のgdgdはチリ紙1枚分の価値すらない。

さて、今回の記事も一区切りがついただろう。

というわけで第2回解説は以上となる。冒頭で述べたとおり、今回は解説メインのため、あまりDVD本編と絡ませることが出来なかった(申し訳ない)。

そして本来は“泥”に関する秘密がもう一つあるため、それも解説してから〆ねばならないのだが、例によって筆者の気力が続かず、さらには解説進行の都合のため今回はここで〆させてほしい。

(3)へ続く…(ヨテイ)

《参考文献》

・落とし穴についての論文

https://pubs.geoscienceworld.org/sepm/palaios/article-abstract/25/2/112/146116

・リムサウルスについての論文

https://www.nature.com/articles/nature08124

・オーストラリア産の新種

https://amp.9news.com.au/article/3ef78a7f-aea9-4f7d-86ba-f19dc839089a?__twitter_impression=true

・エラフロサウルスについての洋書

Foster, John (2007). Jurassic West: TheDinosaurs of the MorrisonFormation and Their World.

・日経ナショナルジオグラフィックHP

https://natgeo.nikkeibp.co.jp/nng/article/news/14/2184/?ST=m_news

https://natgeo.nikkeibp.co.jp/nng/magazine/0808/feature02/gallery/10.shtml

《ネタ元》

・発見!恐竜の墓場

・筆者のやる気(!?)