恐竜復元教室パキケファロサウルス類編 〜俺の前に立つな〜

…というわけで(唐突)

山本聖士氏が講師を務める恐竜復元教室に参加してきました。

今回はメジャー恐竜のパキケファロサウルスがお題でしたが、その知名度とは裏腹に発見された化石が断片的な標本ばかりで、前肢は指の本数すら未だに不明という事には驚かされました。(どうやらDIO様も驚くほど貧弱な手指だったらしいです。)

〜各部の解説〜

《全身》

…というわけで(唐突)

山本聖士氏が講師を務める恐竜復元教室に参加してきました。

今回はメジャー恐竜のパキケファロサウルスがお題でしたが、その知名度とは裏腹に発見された化石が断片的な標本ばかりで、前肢は指の本数すら未だに不明という事には驚かされました。(どうやらDIO様も驚くほど貧弱な手指だったらしいです。)

〜各部の解説〜

《全身》

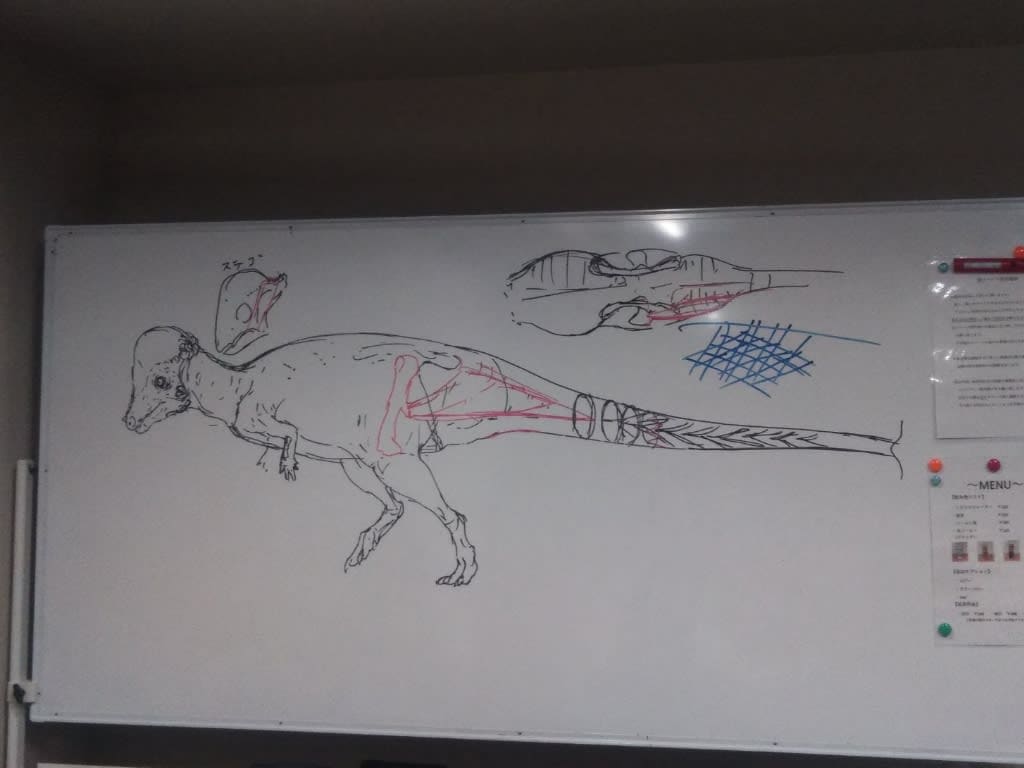

↑復元教室の様子

·パキケファロサウルスは多くが全長2〜3mの堅頭竜類で飛び抜けた巨体の持ち主で、最大全長は6m近くになるそうです。6mというとティラノサウルスの亜成体個体である『ジェーン』に匹敵するので、同時代同地域に生息していた中型肉食動物 ―大型ドロマエオサウルス類のダコタラプトル(全長5m)やジェーンサイズのティラノサウルス― でも手に負えない獲物になりそうです。(たとえ全長は互角でも若ティラノは細身なので、成体パキに頭突きされたら致命傷を負いかねない。)

※国立科学博物館にて展示されている『サンディサイトのパキケファロサウルス』こと『サンディ』さんは、頭のドームが成長し始めた段階の子供らしいです。(ちなみにサンディくらいならダコタラプトルでも狙えそうだとか…)

·大半の二足歩行鳥盤類が細身な胴体(それでも殆どの獣脚類よりも太ましい)と細長い後脚を備えていますが、パキケファロサウルス類はさながら発酵タンクのような幅広の胴体と太短い後脚を備えています。(オイソコ! デブとか言うな。デブとか…)

※ちなみにパキケファロサウルス類が上記のような特異な体型に進化したのは、ジュラ紀末〜白亜紀中頃にかけて起きた植生の変化 ―針葉樹メインの森から大小様々な被子植物の入り混じった森への変化― に適応した結果の可能性があります。流れとしては、背丈の低い被子植物が勢力を拡大→それらを効率良く消化するために初期のパキケファロサウルス類が太ましい胴体を獲得→同時期に台頭してきたドロマエオサウルス類やティラノサウルス類から逃げ延びるため藪での暮らしに適応した太短い後脚を獲得した。(捕食者達は揃いも揃って長い脚を持っているため平地では有利に立つが、狭く入り組んだ籔の中では自慢の俊足を活かせないので簡単に振り切れる)→こうして胴体の肥大化と短足化が推し進められていった…(⚠注意⚠ あくまで可能性です!)

↑亜成体のティラノサウルス『ジェーン』脚の長さに注目してほしい。

《頭部》

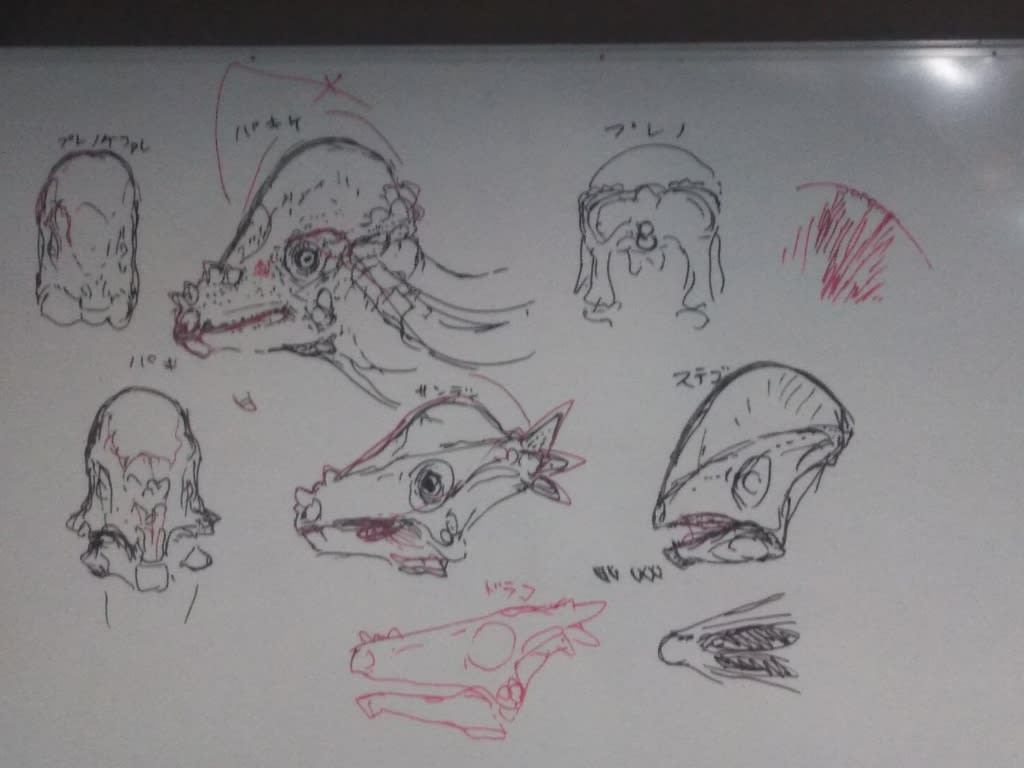

↑復元教室の様子

·たまに誤解されていますが、成体のパキケファロサウルスの後頭部は棘ではなく瘤で飾られています。この瘤は頭頂部のドームの発達に伴って縮小していった棘の成れの果てです。(生存時に表面を覆っていたであろう角質も骨の輪郭に沿って瘤状になっていたはずなので、成体の頭部は子供よりも控え目な外見だったはずです。)

·以前古生物学者のジャック・ホーナー氏が提唱した仮説 ードラコレックスとスティギモロクはパキケファロサウルスの子供に過ぎないー は九分九厘正しい(この場合ドラコレックスとスティギモロクの学名は消失します)のでパキケファロサウルスを描く際には成長段階を描き分ける必要があります。

疑わしいと感じた方は是非ドラコレックスとパキケファロサウルスの頭骨を見比べてください。パキケファロサウルスに見られる頭頂部のドームを無視すれば、驚くほど両者が似ている事に気付くはずです。

·パキケファロサウルス類は植物食恐竜にしては珍しくナイフ状の前歯(前上顎骨歯)を備えています。この歯は獣脚類のトロオドン類に見られる歯と酷似しているため互いの歯を誤認しているケースが少なくありません。この前上顎骨歯は初期の角竜にも見られる歯で、両者が周飾頭類として先祖を共有している事を示唆しています。

歯の正確な用途は不明ですが、植物食動物が不足しがちな栄養を補うために死肉や小動物を齧るのに使うか、仲間同士での闘争に使われた可能性があります(ちなみに現生でも植物食動物ながら鋭い歯を持つ動物が存在し、例としてはカバ、齧歯類、猪、霊長類などが挙げられます。彼らも時として肉を食べ、闘争時には鋭い歯を武器とします。)

·白亜紀の鳥盤類としては、かなり単純で原始的な顎と歯の構造を備えています。(ドームを別にすれば)細長い頭部で、付近に自生している植物 ー背丈の低いシダ類や低木、様々な被子植物ー を片っ端から齧り取って、あまり咀嚼せずに太い胴体へ送り込んで消化する…という、どちらかといえば竜脚類や装盾類に近い簡単な採食方法を取っていたと考えられています。(そのためハドロサウルス類のような頬は持っていない可能性が高いです。というか持っていても意味がありません。)

↑科博に展示されているサンディの頭部です。口先に湾曲した鋭い全上顎骨歯が見えます。

《胴体》

·小型(中型)の二足歩行動物としては異質な程、胴体の横幅が広いため体積が大きい。(この胴体の中には、植物を物理的にすり潰して消化する砂肝のような器官があった可能性が高い。)

·小型(中型)の二足歩行動物としては異質な程、胴体の横幅が広いため体積が大きい。(この胴体の中には、植物を物理的にすり潰して消化する砂肝のような器官があった可能性が高い。)

この特徴は簡素な顎の役割(硬い植物を物理的にすり潰して消化しやすくする。)を肩代わりしていたとされています。

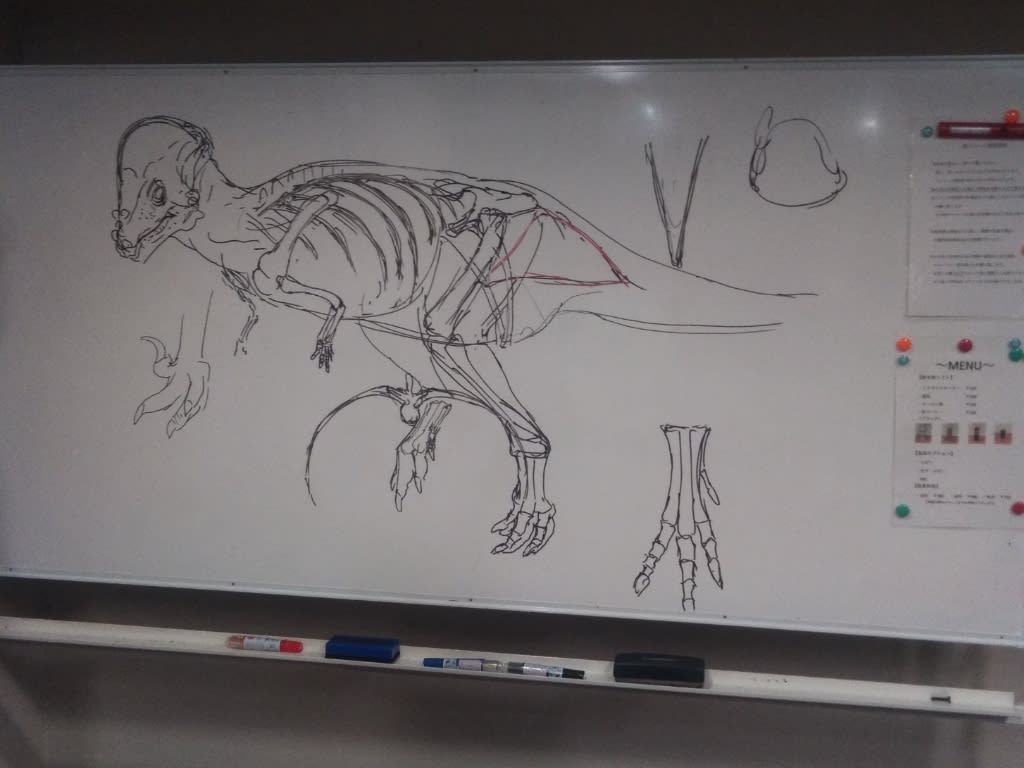

↑復元教室の様子(胴体と脚)

《脚、尻尾》

·数年前にティラノサウルスの走行性能に関係して話題になった尾大腿筋(大腿骨から尻尾の付け根にかけて伸びている筋肉で、動物が走る際に後脚を強く振り動かすのに使われます。)が、パキケファロサウルス類でも発達しています。その発達具合は、尻尾の骨の一部が側方へ向かって異様に湾曲している事からも明らかで、この尾大腿筋によってパキケファロサウルス類は、短い脚でも比較的早い速度で走る事が出来た可能性があります。(特に藪の間を走り抜けるような短距離走の場合は。)

·ここまでパキケファロサウルスを散々」短足…」「デブ…」と書き連ねてきましたが、実は同時代同地域に生息していた中型植物食恐竜のテスケロサウルス(おおまかな姿は大きめのヒプシロフォドンといったところで、目立った武装もなく全長も4m程度と子柄です。)よりも脚自体の長さは長いです。そのため重々しい身体を持つとはいえ、パキケファロサウルスはテスケロサウルスよりも俊足だった可能性が高いです。(頭部の重量はテスケロサウルスのほうが軽いため、小回りが効くのはテスケロサウルスのほうかもしれません。)

この事は同地域同時代の似たニッチを占めていた動物でも、生存戦略に明確な違いがあった事を示唆しています。

《その他》

·前述のテスケロサウルスは、後脚の脛先が短く、パキケファロサウルス類と同じように、中生代に起こった植生の変化に適応した結果の可能性があります。(⚠注意⚠ あくまで可能性です!)

·パキケファロサウルス類全体の傾向として、北アメリカの種類よりもアジアの種類の方が短足です。(これは環境の違いによると考えられますが、詳しい理由は不明です。)

·尾大腿筋自体はステゴサウルス類でも発達しています。彼らの場合は『サゴマイザー』と呼ばれる尻尾の棘(自衛用の武器)を激しく振り回すために発達していたと考えられているため、必ずしも『尾大腿筋が発達している≠走行性能が高い』とは言えません。

次回 復讐のカムイサウルス(10/20)

復元スタンバイッ!!