今回は恐竜倶楽部No.571(@Y82da)氏のリクエストである、2019年(PBS放送)の『Rise of the Mammals』/「哺乳類の大躍進!恐竜絶滅後の世界」(邦題)の解説記事となる。こちらの番組は『恐竜博2019』の最終フロアで大々的に取り上げられたタイニー・ラーソン(Tyler Lyson)の論文(★1)を元にしており、

さらに2019年2月に科博で開かれたディスカバリートークとも内容がモロ被りしていた。このため当記事は、それらの総合レポート(?)となっている。ゆえに内容のまとまりは悪くなってしまうかもしれない。ご了承されたしm(_ _;)m。

(↑(★1)の論文の概要 朝日新聞より)

約6600万年前。驚天動地の“運命の日”まで、地上の支配権を握っていたのは、我らが恋焦がれてやまない恐竜たちであった。彼らは6つの大陸全てを制覇し、あらゆるニッチで成功を収め、空前絶後の巨大王朝を一億数千万年も続けていたのである。もちろん、中生代に繁栄したのは恐竜に限った話ではない。例えばワニ類は、食性/体格/生態/分布、そのどれを取っても現代より多様だった。また、我らが哺乳類(厳密には哺乳形類)にしても、動物食に特化した三錐歯類《Triconodonta》や後述の多丘歯目《Multituberculata》など、実に様々な分類が栄枯盛衰を繰り返していた。

そんな群雄割拠かつ、十人十色な世界においてなお、生態系の頂点(主役)は最初から最後まで恐竜たちだったのである。

そう……彼らの頭上を、一筋の眩い閃光が駆け抜けるまでは。

K-Pgイベントとも呼ばれる白亜紀末の大量絶滅《Cretaceous-Paleogene boundary》については、別個でかる〜く記事立てする予定(笑)なので、ここでは深入りしない。待ちきれない方はナショジオhpなり、検索エンジンなりで「K-Pg境界 PDF」とでも検索して出てきた記事なりPDFなりを読んでほしい。

本題は“その後”だ。およそ生物種の70%が絶滅したというK-Pgイベント。一度は文字通りの焼け野原と化した大地が、いつしか緑とコンクリート、そしてモフモフの哺乳類によって塗り替えされている。一体どのようにして哺乳類は今日の繁栄を勝ち取り、世界はどのようにして立て直されたのだろうか?

(↑恐竜の絶滅が哺乳類の繁栄を可能にした ©Discovery)

日本を代表する古生物であり、同時にカメ類の世界的権威でもある平山廉氏あたりに言わせれば、『哺乳類は恐竜の支配権を直に奪い取った』というところであろう。だが、目下そのような事を明確に裏付ける論文は出されていない。たしかに、1969年に白亜紀末の時点で有蹄類(ヒヅメを持つ哺乳類)が数を増やしていたとする論文(#1)は出されているし、少なからぬ研究(↑を含む)で、白亜紀末に恐竜の種数が衰退していた可能性は指摘されている。

しかしだ…よく考えてほしい。もし哺乳類が恐竜のニッチを直に分捕っていたら、それこそマンモス並みの巨大哺乳類が白亜紀から発見されても良いではないか。ところが2020年現在に至るまで、中生代を通してマンモス大はおろか、シカやオオカミ大の種類さえ報告された事は、ただの一度としてない。NHKの『恐竜vsほ乳類』で担ぎ上げられたレペノマムスRepenomamusにしても、全長はMAX1メートルだ。しかも四脚は短く、とても“大地の覇者”たる姿ではなかった。中生代の間、大半の哺乳類はもっぱらネズミ大の脇役として生きていたのは、どうあがいても変えられない事実なのだ。いくら例外を並べ立てても、所詮、例外は例外にしかならない ――ただし小動物のニッチでは圧倒的な繁栄を見せていたのも事実である。

いけないいけない!! うっかり余談に熱が入り過ぎてしまった。にしても悪い癖とは一向に治らないものである。

ともかく、中生代の哺乳類は、どれもネズミに瓜二つで、後の繁栄を予期させる特徴(発達した歯や繁殖システムetc)はあれど、物語の主役を張るには今ひとつパンチに欠けていた。当時の哺乳類が具体的にどのような姿・生態をしていたのかは、昔気質(かたぎ)な子孫に聞くのが一番手っ取り早い。

(↑現生のコモンツパイ Wikiメディアより)

(↑現生のソレノドン Wikiメディアより)

こうしたツパイやソレノドンは、初期の哺乳類の特徴を色濃く残した例として知られている。ともに昆虫を主食としていて、顎に並んだ歯は鋭い凹凸が重なりあった複雑な形をしている。天敵を避けるべく藪や木陰を棲家としており、そして繰り返すように身体は小さい(全長2〜30cm)。なお↑の2種にしても、ツパイは眼や脳が大きかったり、一方ソレノドンは顎に毒牙を生やしていたりと、それぞれ差別化されているのは面白い。

K-Pgイベントの時には、こうした小さな身体が幸いしたようだ。ところが、そんな哺乳類でさえ、およそ90%の種が巻き添えを食らったなんて話(#A)もある。そこで今回は、とりあえず各グループの概要と、ラーソンの論文の対象となった北アメリカにおける、それぞれの被害状況を確認してみるとしよう。

①有胎盤類

(↑現生のハネジネズミ)

結果だけを見れば、K-Pgイベントで最も得をしたのが、我々人類を含む有胎盤類であった。有胎盤類とは、発達した子宮と胎盤を持つ哺乳類であり、胎児を長期間に渡って安定的に胎内に留められるよう進化した、ザ・哺乳類だ。現生のクジラからコウモリ、ネズミ、そして人間に至るまで、現生の哺乳類の大部分は、この有胎盤類に所属している。『恐竜vsほ乳類』で取り上げられたキモレステス目《Cimolesta》を筆頭に、霊長類(サルetc)の遠い先祖プルガトリウス《Purgatorius》や、有蹄類らしき種(④参照)など、数多くの種類がK-Pgイベントを生き抜いていた。

(↑キモレステス科の下顎と歯 #2より )

しかも越えられない壁(恐竜)やライバル(他の哺乳類や陸棲ワニ類)が衰退したため、新世界のニッチを取りたい放題だったと思われる。

ちなみに、キモレステス目は現生のイヌ·ネコ(食肉目)の祖先筋にあたるとか、あたらないとか…ムニャムニャ(要約=分類ってクッソ難解)。

②有袋類

(↑現生のオポッサム Wikiメディアより)

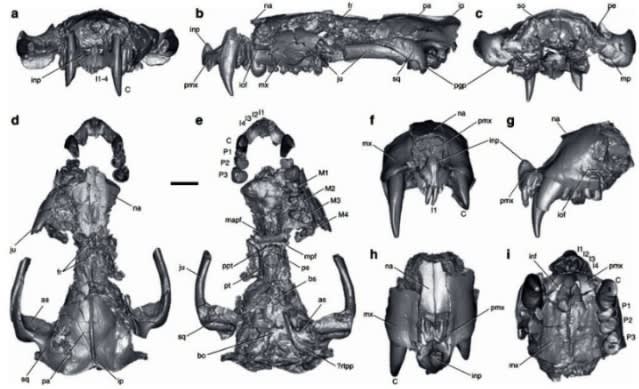

有胎盤類が得をしたのとは対照的に、生き残り組の中で最も割を食ったのが有袋類であった。なぜなら白亜紀の有袋類は、有胎盤類に先んじて大型化していて(ディデルフォドン《Didelphodon》など)、ちょうど商売敵(がたき)の三錐歯類《Triconodonta》も滅ぼし終え、いよいよ我が世の春を謳歌しようとする時期だったからだ。ディデルフォドンだけではない。モンゴル産のデルタテリディウム《Deltatheridium》など、ローラシア大陸全土で肉食の有袋類が発見されている。彼らは後の肉食獣(イヌ・ネコや肉歯目《Creodonta》)にクリソツな奥歯を進化させていて、これで餌を効率的に食べていた。これに関してはクリスチャン・ムイゾン(Christian de Muizon)が2007年に発表した研究(#3)が分かりやすい。

(↑鋭く大きな歯が特徴のディデルフォドンの頭骨。スケールバーは1cm #4より)

先の展開に差し障りがないため、ここでネタバラシしてしまうと、K-Pgイベント後の有袋類は、もっぱら南米とオセアニア地域でのみ繁栄した。ローラシア大陸では、ついぞ白亜紀の旺盛な多様化ぶりを取り戻せず、そのまま現代へと至る。

③多丘歯目

(↑花を取り合う二匹の多丘歯目 「生命進化の謎」より)

可もなく不可もなく…なのが多丘歯目だろう。そもそも多丘歯目については、近年分類のゴタゴタ ――筆者の苦手分野―― があり、どこからどこまでをグループとして括るかが難しい。

先に『中生代の哺乳類は概ね昆虫を餌にしていた』と書いたが、こと多丘歯目に限っては違う。彼らは出現当初から、もっぱら植物を主食としており、白亜紀に起こった被子植物の多様化という追い風に乗って、なんと体重1キロ超え(ウサギ大)の大型種(ユバータル《Yubaatar》)さえ生み出す(#5)、まさに空前の大繁栄を遂げていた。

(↑多丘歯目の1種(Kimbetopsalis)の奥歯。凹凸満載で植物をすり潰しやすい #6より)

植物食に限定すれば、中生代において最も繁栄していた哺乳類であり、日本からも同グループの化石が見つかっている(#B)。

K-Pgイベント以後は、種の数こそ白亜紀より落としてしまったものの、メニスコエスス《Meniscoessus》などはしれ〜っと絶滅期を凌いており、目の上の瘤だった恐竜が絶滅したことで、本格的な大型化に踏み切ってらしい(後述)。

ただし、最後にジョーカーを引かされたのは、この多丘歯目であった。

④それ以外

(現生のカモノハシ↑ Wikiメディアより)

単孔類(カモノハシetc)については中生代の情報が極端に少ない。しかし結果として、彼らが新時代の覇権を握ることはなかった。

それから、有胎盤類より未発達な胎盤を持つ基盤的な真獣類(エオマイアetc)の動向も、依然として不明な点が多い。

(↑エオマイアの実骨 Wikiメディアより)

そんな中でもプロトゥングラトゥム《Protungulatum》は、異質かつ貴重な存在で、ほぼ間違いなくK-Pgイベントを乗り越えていた(#7)。ただプロトゥングラトゥムにしても分類はおぼつかず、本種が有胎盤類(それも有蹄類)に属す可能性すらあるらしい。どちらにせよ①〜③の系統以外の哺乳類は、ほとんどがK-Pgイベント以前に、あるいはK-Pgを堺に姿を消していたようだ。

※ここで挙げた分類は、あくまで一例であり、実際とは違う可能性も十二分にあり得る(特にキモレステス目は)。詳しく知りたい方は日本哺乳類学会の『哺乳類科学60巻記念特集1 哺乳類の化石記録と白亜紀/古第三紀境界前後における初期進化』を読む(ググればOK)と良いだろう。

しかし今シリーズに限っては、上記の分類で記事進めさせてもらう。そうでないと記事自体が成り立たないので(((殴(ホネノオレルオト!!

イテテテ…ざっくり要点だけをまとめてみたが、これで理解していただけただろうか?

文字数も押しているため、今回は番組内で取り上げられた誤り(下記)を一つ訂正するに留め、あとは第二回へ託そうと思う。

それでは読者諸君とは暫しの別れだ!!

…第二回は近日中に投稿したい(願望)。

<番組内の誤り>

『Rise of the Mammals』/『哺乳類の大躍進 恐竜絶滅後の世界』の中で取り上げられた誤りについて触れておこう。それは『植物食性の哺乳類がK-Pgイベントの30万年後に出現した』とする言説である。番組にとって、ロクソロフスに代表される雑食性哺乳類がK-Pgイベントを生き抜き、段々と植生が回復するにつれて、新たな食料資源(つまり植物)に手を出した植物食哺乳類(作中だとカルシオプトゥクス《Carsioptychus》)が登場した…。なんていう一連のシナリオは、至極説得力があって説明しやすい。

(↑カルシオプトゥクスの生体復元 朝日新聞より)

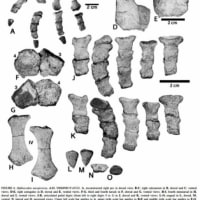

だがスタッフの方々は忘れているのではないだろうか? あのK-Pgイベントさえもケロッと耐え抜いた植物食性哺乳類の一群を…。ここまで読んできた読者におかれましては、わざわざ説明するまでもなかろう。まさしく多丘歯目《Multituberculata》のことだ。もっとも、多丘歯目にしたって完璧な菜食主義を貫いていたわけではない。古生物学者ニック・ロングリッチ(Nick Longrich)の報告(#8)によると、チャンプソサウルス《Champsosaurus》などの大型爬虫類の化石から、多丘歯類の歯型が見つかったそうだ。おそらく現在の齧歯類(ネズミetc)と同じく、足りない栄養を補うために、手近な死骸を齧ったのだろう。そもそも多丘歯目の特徴である出っ歯(門歯)は、木工ノミのような鋭い形状をしており、その気になれば何でも切断する(つまり齧る)ことが可能な構造だった。

(↑多丘歯目の1種プティロドゥス《Ptilodus》 の下顎と歯。左の門歯が細長く突き出ている Wikiメディアより)

これと酷似した歯を持つ現生の齧歯類が、近場の昆虫や卵ではもの足りず、時として海鳥や両生爬虫類の血を求める様を考えれば、その有効性も自ずと見えてこよう。

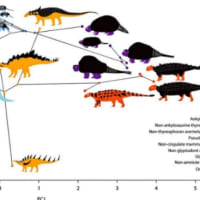

(↑K-Pgを堺にした哺乳類の多様性などをまとめた図。明らかに大型化しているのが分かる ★1より)

それでも多丘歯目の主食が植物 ――個人的には木の実を好んでいそうに思える―― だったことに異論はない。であれば番組でも『K-Pgイベントから30万年後に有胎盤類から体重10kgを超える植物食哺乳類が出現した』と言うべきだろう。

ややこしいのは百も承知。番組側が前述のような言い方を取らなかった気持ちは理解できるが、やはりメディア様(に限らないが)におかれましては、なるべく正確な情報発信を心がけてほしいと思う筆者であった(メンドクセーヲタク)。

《参考文献》

[論文]

★1『Exceptional continental record of biotic recovery after the Cretaceous–Paleogene mass extinction View ORCID Profile(T. R. Lyson:2019)』…コラールブラフスの件の論文

#1『Gradual dinosaur extinction and simultaneous ungulate radiation in the Hell Creek Formation (Robert E Sloan:1986)』…有蹄類と恐竜の種数の相関関係

#2『Latest Cretaceous mammals of upper part of Edmonton Formation of Alberta, Canada, and review of marsupial-placental dichotomy in mammalian evolution(Lillegraven, Jason A:1969)…白亜紀の哺乳類

#3『Carnivorous dental adaptations in tribosphenic mammals and phylogenetic reconstruction(Christian de Muizon:2007)』…肉食有袋類の歯

#4『A large carnivorous mammal from the Late Cretaceous and the North American origin of marsupials(Wilson, G.P:2016)』…ディデルフォドンは(腐)肉食獣

#5『Largest known Mesozoic multituberculate from Eurasia and implications for multituberculate evolution and biology(Xu, Li; Zhang:2015)』…ユバータルの論文

#6『A new taeniolabidoid multituberculate (Mammalia) from the middle Puercan of the Nacimiento Formation, New Mexico, and a revision of taeniolabidoid systematics and phylogeny(Thomas E. Williamson:2016)』…キムベトプサリスKimbetopsalisの論文

#7『Protungulatum, confirmed Cretaceous occurrence of an otherwise Paleocene eutherian (placental?) mammal(Archibald, J. David:2011)』…白亜紀のプロトゥングラトゥム

#8『Mammalian tooth marks on the bones of dinosaurs and other Late Cretaceous vertebrates(Nick Longrich:2010)』…チャンプソサウルスに残された多丘歯類の歯型

※以下は補足的な論文

・『Reptile-like physiology in Early Jurassic stem-mammals(Elis Newham:2020)…最初期の哺乳類の代謝

・『Shape disparity in the blade-like premolars of multituberculate mammals: functional constraints and the evolution of herbivory(Lucas N Weaver:2020)…K-Pg以後の哺乳類の歯の多様性

・『New Genus and Species of Djadochtatheriid Multituberculate (Allotheria, Mammalia) from the Upper Cretaceous Bayan Mandahu Formation of Inner Mongolia (John R Wible:2019)』…モンゴル産の多丘歯目

・『A multivariate approach to infer locomotor modes in Mesozoic mammals(Meng Chen:2015)』…中生代の哺乳類の運動能力

なお執筆にあたりメインとなった(★1)の論文は、恐竜倶楽部メンバーにして北大在学中のH.O.氏にいただいたものである。また同じく北大在学中のT.Y.氏についても、日頃から論文をいただいている。 これらが無ければロクでもない記事しか書けなかっただろう。両氏には、この場を借りて厚い感謝を申し上げる。

本当に、本当にありがとうございました。

[ネット記事]

#A『Over 90 percent of mammals were wiped out by dino-killing asteroid(NEWS ATLAS:2016)』

#B『白山市 化石壁産出新種化石(ハクサノバータル)について_04(白山市:2008)

・『哺乳類、恐竜なき世界で急速に大型化 化石が示す新証拠(朝日新聞:2019)』

・『大量絶滅後の100万年を示す貴重な化石を発見(日経ナショジオ:2019)』

・『哺乳類科学60巻記念特集1 哺乳類の化石記録と白亜紀/古第三紀境界前後における初期進化 (西岡佐一郎:2020)』

[書籍]

・『絶滅哺乳類図鑑』…(冨田幸光:2002)

・『生命大躍進(図録)』…(科博:2015)

・『恐竜博2019(図録)』…(科博:2019)

・『milsil―生物毒』…(林良博:2016)

・『週間 地球46億年の旅(22、33号)…(朝日新聞:2014)

・『恐竜移設』…(ロバートバッカー:1989)

《ネタ元》

・『哺乳類の大躍進!恐竜絶滅後の世界』…邦題

・『Corral Bluffs Discovery Reveals How Mammals Evolved After Dinosaurs』…コロラド(コラールグラフス)のhp

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます