めでたく進路の決まった高3の筆者であるが、この頃ちっとも筆は進まない。シリーズ物をほっぽって単発を書くのもお約束である。

というわけで今回は、一昨年2019年に話題(良い意味でも悪い意味でも)となったNHK放送の『恐竜超世界』の(北極パート)に登場した2種類の獣脚類を解説していく。

トロオドン《Troodon》消滅事件について殊更説明するつもりはない。このあたりは『爆笑BAD LAND』や『GET AWAY TRIKE』にお任せしたいからだ ―ひいては筆者が苦手としているからでもある(!?)。

ともかく、北極圏にトロオドン科が生息していた ―しかも(おそらく)全長4m級のゾッとする大きさのが― のは事実であるので、当ブログでは便宜的に“北極トロオドン”と呼ばせてもらいたい。

(オーロラを眺める“北極トロオドン” ©NHK)

さて、この“北極トロオドン”は作中、木の実を貯金したり(専門用語では貯食行動《Hoarding caching》と呼ばれる)、虫で魚を釣ったり(現生のゴイサギに見られる行動)と、“恐竜界No.1の知性”を余すことなく披露してくれた。

だが残念なことに、そうした行動を“北極トロオドン”が行っていた証拠は無い。何一つない。全く無い(断言)。

たしかにトロオドン科はじめ獣脚類が大きな脳を持っていたのは事実であるものの(#1)、行動を生で観察でもしない限り、このような生々しい習性を語る事はできない。あくまで想像の産物なのである。弁護するならば、現生のシマリスやドングリキツツキはドングリを、ホッキョクギツネはレミングを、カラスはマヨネーズ(!?)を貯食する事が知られている。

(ドングリを貯蔵するドングリキツツキ ↑Wikiメディアより)

というか貯食する動物は多すぎて書ききれない。野生の世界では常識とさえ言えるサバイバルスキルを、かの恐竜が知らなかったとは思いたくない(筆者の願望)。釣りに関してはノーコメント。繰り返しにはなるが、やはり絶滅動物の生活習慣は想像の産物でしかないのだ ―ただし想像は楽しい(笑)。

とはいえ、トロオドン科の知性の一端を示唆する(かもしれない)報告(#4)がある以上、それを紹介しないで終わるのはもったいないのでそれを紹介しよう。

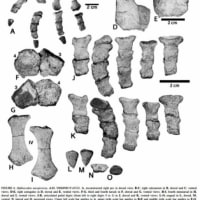

…かつてモンゴルはゴビ砂漠から、とある獣脚類の巣の化石が見つかった。大部分は有名なシチパチ《Citipati》の物であったのだが、たった2つ……別種の雛が混じっていた(#⚫)。かつてヴェロキラプトルの雛とされた(神流町恐竜センターの模型劇が有名)この2匹は、斯々然々を経てビロノサウルス《Byronosaurus》へ分類し直された。もちろんトロオドン科の恐竜だ。

この2匹の雛が如何にしてシチパチの巣に紛れたのかについて、2021年になっても統一的な見解は得られていない。……というか答えはまず見つからないだろう。それを承知で考察するのであれば、可能性は大きく3つに絞られる。1つは『シチパチの親がビロノサウルスの雛を巣に持ち帰った(自分の雛に食わせるため)』可能性だ ―ぶっちゃけ一番可能性が高いのはコレだと思う。オヴィラプトル類が現生鳥類に匹敵するぐらい事細かな子育てをしていた可能性は昔から指摘されている(#2)。

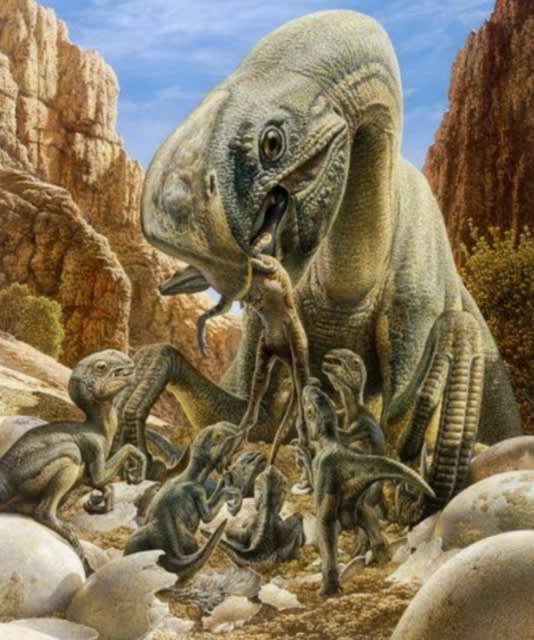

(雛へ小動物を与えるオヴィラプトル類 ©National geographic)

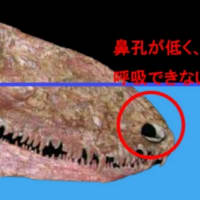

もう1つは『ビロノサウルスの雛がシチパチの巣を襲った』可能性だ ―体格的に無理があるように思えるが、ビロノサウルスの雛には生まれつき鋭い歯が生えていた事は特筆に値する(#3)。

(ビロノサウルスの雛。幼いながら鋭い歯が見える ↑Wikiメディアより)

そして最後……『ビロノサウルスがシチパチの巣へ托卵をしていた』可能性である!?

托卵と言えばカッコウだろう。このカッコウなる悪辣非道な鳥は、他者に自分の卵を預け、自らは一切の世話をしない。この預け先がベビーシッターであるなら、まだ分からなくもない。だが残念ながら相手は他の小鳥である。押し付けられた親鳥は、我が子がすり替わった事にも気づかず世話をし、やがて巣から丸々としたカッコウの雛が巣立つ。しかも多くの場合、押し付けられた側の雛は死んでしまうというから救われない話である。な〜んて、こういう風に〆たら炎上まっしぐらであろう。托卵は人間からすれば卑怯でしかないが、カッコウからしたら子育てのリスクやコストを抑えられる妙計なのだ。自然界では倫理などクソくらえ!騙されたほうが悪いのだァ!

(↑里親から餌をもらうカッコウの雛 ↑Wikiメディアより)

…悪役ムーブをかますのは程々にしておこう。なんだか読者から冷ややかな視線を感じるので(;^ω^)。トロオドン科の巣とされる化石は別で見つかっているため、全てのトロオドン科が托卵をしていた訳ではないのだろうが、いずれにしろ托卵の可能性があるだけで興味深い。Nスペでは甲斐甲斐しく世話をしていた“北極トロオドン”のホワイトさんも、ひょっとしたら……此処から先は読者にお任せする。

…以下余談(笑)。

ベルクマンの法則(=寒いとこだと動物がデカくなりやすい)とアレンの法則(=寒いとこだと動物が丸っこくなりやすい)を考えると、しばしば映像化されるシュッとした“北極トロオドン”は、いささか考え直すべき代物だと思う。

(ブログ主がでっち上げた復元。クレジットさえあれば二次使用を許可します)

おそらく口吻はもっと短くても良いのではないだろうか?

〘第ニ章 白い悪魔〙

“白い悪魔”……これを聞いて思い浮かべるのはなんだろう? 連邦のガンダムか、それとも狙撃手シモ・ヘイヘか? しかし筆者が思い浮かべるのはどちらでもない。頭の中にはあるのはナヌクサウルス《Nanuqsaurus》ただ1種だ。

(↑@harutrex氏より、ナヌクサウルスの復元イラスト)

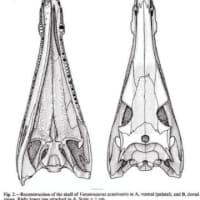

かつてはアルバートサウルスないし、所属不明のゴルゴサウルスとして解釈されていた ――『恐竜たちの大移動』や『Walking With Dinosaur』(映画版)で確認できる―― が、2014年に独自性が認められ、『白熊トカゲ』の意味を取るナヌクサウルスと名付けられた。とはいえ見つかったナヌクサウルスの化石は、頭部の断片でしかないため、大半の情報は近縁種からの類推となってしまう。

(↑ナヌクサウルスの実骨 Wikiメディアより)

だからナヌクサウルスの生痕化石がどうとか、込み入った話はできない。

そこで今回の記事では、ナヌクサウルスの“復元”に注目してみよう。

(“北極トロオドン”を追うナヌクサウルス。当時のアラスカにおいてナヌクサウルスは生態系の上位に君臨していた ©NHK)

作中ナヌクサウルスは純白の羽毛に身を包んでいた。これがホッキョクグマを参考にしているのは書籍版でも確認できる。

そりゃ“木の葉を隠すなら森の中”と同じ理屈だ。仮にナヌクサウルスが極彩色のサンバ衣装を身に纏っていたら、獲物たちはゲラゲラ笑いながら逃げ去ったことだろう。当然飢え死に待ったナシ。

しかも恐竜は物がカラー(3色覚+紫外線)で見えた可能性が高い。だから黄色に黒のストライプを混ぜたトラ柄も無意味である。

ところが作中のナヌクサウルスにしろ、現生のホッキョクグマにしろ、とある部位だけは白くない。それどころか漆黒に塗られた部位がある。

(現生のホッキョクグマの顔。毛の生えていない鼻は黒い Wikiメディアより)

それが鼻(と目)だ。目は光の関係上しゃーないにしたって、鼻なら粉白粉でも何でもまぶしておけば良いではないか。事実ホッキョクグマはアザラシを狩る際に鼻を前腕で隠して忍び寄るという。

…しかし鼻が黒いことには相応の意味がある!!

一言で言えば日焼け対策だ。

(現生のトムソンガゼル。背中が黒っぽく、腹が白っぽいのも日焼け対策である Wikiメディアより)

そもそも羽毛や体毛の役割は保温やディスプレイだけではない。外の異物をシャットアウトする効果も大きい。人間だって素っ裸でビンタされたら痛いが、スキー用のジャンバーを着ていればそこまで痛くなかろう。日焼け対策という意味ならもっと劇的な差がつく。ハワイのビーチで服を着たまま寝ている観光客がいないのは、つまりそういうこと(・∀・)9。

話をナヌクサウルス(と鼻の色)に戻そう。

これについては、2020年に現生鳥類を使った研究(#5)が詳しい。下の写真を見てもらいたい。Cがアカメテリカッコウ《Chrysococcyx minutillus》でDがマミジロテリカッコウ《Chrysococcyx basalis》である (共に雛)。

同じ鳥の雛でも肌の色が全く違う。Cのアカメ(以下略)は真っ黒なのに、Dのマミジロ(以下略)は白っぽいピンクだ。そしてアカメはホッキョクグマのように白い体毛を生やしている。↑の写真でも確認できるだろう。

これが重要なのだ。実は白い体毛は日焼け対策の効果が薄い、より正確には白は紫外線を遮断できないのである。

「南国でもないのに日焼けを気にする必要があるのかい?」

って読者も少なくないに違いない。

ではここで筆者のお気に入りのフレーズを一つ。

『一体いつから雪国では日焼けしないと錯覚していた?』

スキー経験者はここでビビット来るはずだ。そう、雪原では案外焼けやすいのである。これには標高なども関係しているのだが、同時に雪が紫外線を乱反射していることが非常に重要なのだ。しかも『紫外線環境保健マニュアル2015』によれば、焼き肉プレートの如きアスファルトでさえ10%しか反射しないものを、なんと雪は80%も反射するのだという。

とまぁ、日焼け談義はそこまでにして、これで謎はほとんど解けたに違いない。わざわざ言うまでもないが、メラニン(黒を発色する色素)は紫外線を通しにくい。つまり極圏の動物たちは体毛で紫外線を防げない分、素肌を黒くすることで日焼けを防いでいるのである。

少々端切れが悪いが、筆者の気力が続かないので今回はここで〆とさせてもらおう。では近いうちに別シリーズで会おう!! バイナラ~(・ω・ ;)

《参考文献》

[論文]

#1『Relative Brain Size and Behavior in Archosaurian Reptiles(James A. Hopson:2003)』…主竜類の知能

#2『An oviraptorid skeleton from the Late Cretaceous of Ukhaa Tolgod, Mongolia, preserved in an avianlike brooding position over an oviraptorid nest(James M Clark:1999)…オヴィラプトル類の抱卵姿勢

#3『The Perinate Skull of Byronosaurus (Troodontidae) with Observations on the Cranial Ontogeny of Paravian Theropods(Bever, G. S:2009)…ビロノサウルスの頭骨

#4『A theropod dinosaur embryo and the affinities of the Flaming Cliffs dinosaur eggs(Norell, Mark A:1994)』…ゴビ砂漠(炎の崖)の獣脚類と卵の混雑

#『A Diminutive New Tyrannosaur from the Top of the World(Anthony R. Fiorillo:2014)』…ナヌクサウルスの記載論文

#『Exposure to UV radiance predicts repeated evolution of concealed black skin in birds(MPJ Nicolaï:2020)』…鳥類の肌に見る紫外線対策

[書籍]

・ホルツ博士の最新恐竜事典(トーマス・ホルツ:2010)

・恐竜の教科書(ダレン・ナイシュ:2019)

・恐竜学入門 ―かたち・生態・絶滅(⚫デヴィッド・ワイシャンペル:2015)

・恐竜異説(ロバート・バッカー:1989)

・愛しのブロントサウルス(ブライアン・スウィーテク:2015)

・恐竜探偵 足跡を追う(アンソニー・J・マーティン:2017)

・(書籍版)恐竜超世界(NHK:2019)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます