こんkばんは、この記事は、記事としてのコンセプトと車両としてのコンセプトが若干乖離しています。

今回の記事は、管理人の悪ふざけが入っております。ご理解と覚悟のうえ、お付き合いください。

記事としてのコンセプトは、今まで以上に暴論かつ当ブログ最大の理解不能の記事を目指しています。

車両としてのコンセプトは特別車と一般車との徹底した格差で、最上級の車両にはサービスの充実を目指し、一般車には省けるものは徹底して省くことを目指しております。

また、「C案」全体のコンセプトとしては、戦前レトロで、現在にはない昭和初期から戦前までの優雅さ、令和では考えられないセンスを味わってほしく、クラシックデザインを心掛けるようにしました。

上の図面でもわかるように、今回の「C案の2」は、2200系に一般車2両を抜いて4両化して改造するものです。

そのコンセプトは閑散時における優等列車の完全4両化かつ本線急行全廃したときに受け入れられる環境に耐えられるようにするものです。

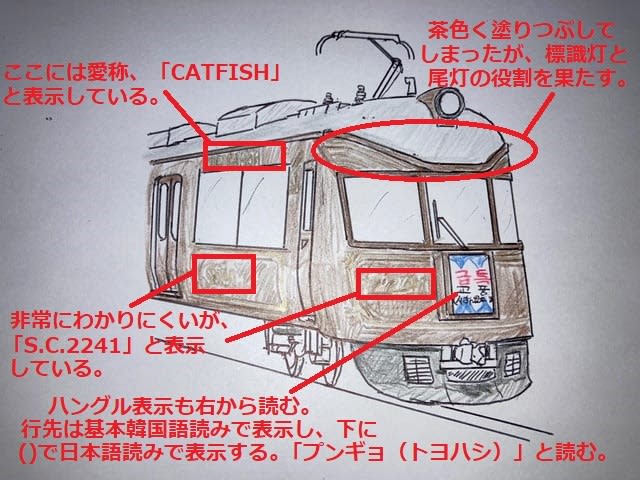

まず、特別車、「キャットフィッシュ」です。名前の由来は車両の前面の「なまず」から来ています。

電笛はこのようなコンセプトから、京都市営地下鉄の車両と同じ音色のものを採用し、空笛はトロンボーン、アメリカの鉄道車両に取り付けられている鐘も取り付けます。

また、ミュージックホーンは旋律はパノラマカーのまま音色は小田急ロマンスカー「SSE」または「NSE」の初期のものとします。

行先表示は戦前レトロのコンセプトから、英語以外右から読むような表示をします。

また、ハングル表示も右から読ませるだけではなく、現在では「日本の固有名詞は日本語読み」になっていますが、昭和中期まではそのような概念はあまりなかったと思われることから行先表示も「韓国語読み」とします(ただしその下に()で日本語読みのハングル表記も併用する)

1号車と2号車では同じ特別車でもその規模は全く異なっています。

1号車は、貴賓車に改造し、形式も「トク2240形」とします。

車体表記は「S.C.2241」とし、所定の料金を支払えば一般客にも開放するようにします。私は「トク3号」の車内をカラーはおろかモノクロの写真すら見たことがないので詳細は知りませんが、車内のモデルは出来る限り「トク3号」に近づけるようにします。扉から妻面よりはバーカウンター、もしくはビュッフェとし2号車の乗客との交流の場にできればと思います。

2号車は、扉配置とトイレの設置の違いはあるものの、阪急プライベースのまんま丸パクリです。

一般車の乗車に耐えられなくなった乗客を料金を徴収したうえで受け入れるため、「フェニックス相当の特別車」のもかかわらず、つり革を座席室に48本、デッキに10本設置します。(フェニックスは「B案」の1を参照のこと)

この2両は改造元が特別車で、長さが一般車と異なり、3ドア19メートル車基準の可動式ホーム柵ではドア位置に収めることが困難であることから、そのホーム柵に合わせた位置に扉を移設させ、各1扉とします。

一般車側の先頭車は「ラクーンドッグ」です。由来は先頭部分が東急のガソリンカー、キハ1形をベースとしており、これをマルーン1色にしたところ、「タヌキ」に見えてしまったことからこの名前にしました。

モ2300の先頭部分を改造しているのでそれに合わせて裾を絞っています。

車内の説明に入っていきたいと思います。

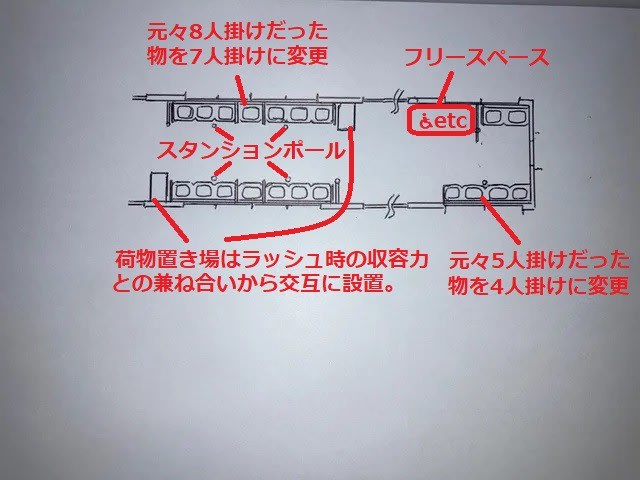

上から見た断面図です。

空港利用者や観光客向けにロングシートでありながら荷物置き場を多数設置しております。

これは、国の内外に関係なくスーツケースで乗車する観光客が多く、通行の妨げになることから、座席定員を減らして通路幅を極力確保するというものです。

最初にお話ししたとおり、省けるものは徹底的に省くことから、物理的に許されなかったり不可能なものは必要最低限に設置します。

荷物置き場は一段式にするとその狭いスペースに入り込む者がおり、安全上の問題から2段式とします。

また、荷物を固定するものは、ベルトとします。

また、シートと荷物スペース設置と網棚の撤去以外は無改造のままにしておくのもいいかも知れません。

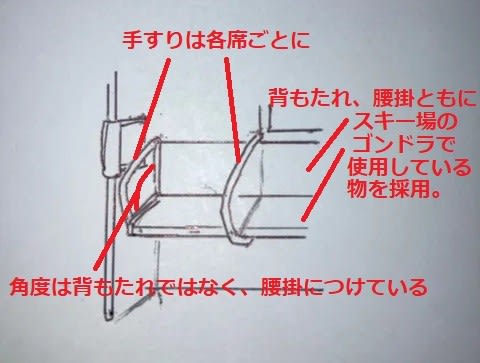

続いてシートです。座りやすさと立ちやすさを追求しているところは「ユニバーサルデザインシート」と同じですが、全員が手すりを必要としているわけではありません。

そのため、両腕をつかなければならない人は別として問題のない人はスタンションポール1本あれば十分で、一部の席を除き、片方はスタンションポールを掴めるようにしておきます。

この画像を見て何綿棒を描いているんだ?と思う方がいらっしゃると思いますが、手すり兼仕切の断面です。

この断面のデザインが煮詰まっていないので綿棒のようになっていますが、どんな人でも掴みやすいようにデザインできればと考えております。

続いてはさらにコストダウンに徹したシートです。手すりを全席に設置する代わりに腰掛を手すりの中から通し、固定させるものです。そのため、シートを個別にしたりバケットシートにする必要がなくなります。

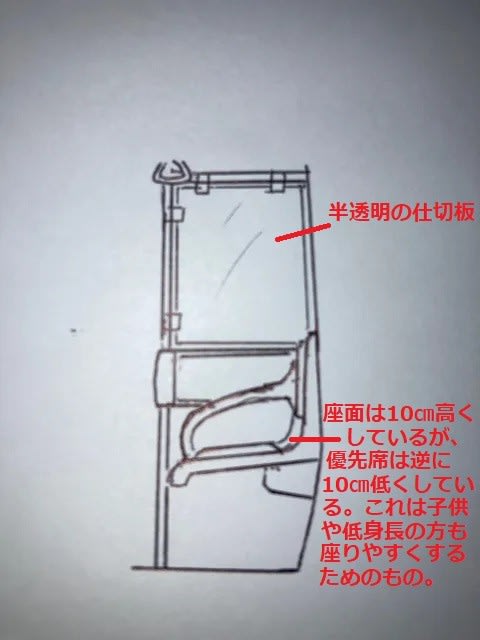

最後に断面です。通常のユニバーサルデザインシートは座面を通常の席より10㎝高くしていますが、一部ネットの意見ではあるものの、その高さでは身長170㎝の人が座面が高過ぎて座れないという意見が出ており、優先席ではこれを緩和させるため、子供や低身長の方でも着席しやすくするため、ユニバーサルデザインシートの座面より20㎝低くします。

この改造車のコンセプトを昭和風の表現をしてしまえば、「ナマズとタヌキのイカゲーム」と言ったところでしょうか。

この改造車についてですが、当然ながら現存する2200系を全車このタイプにするのではなく(トク2240はおろかプライベースの模倣車に全車に及んで改造する事自体が不可能)、1編成のみの改造で様子を見るようにします。

この案を実現することはまずないでしょうが、この案をそのまま具現化することは正直、望ましくないです。

この記事は、加筆、修正していきます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます