おっほん!と咳払いをしないといけないような雰囲気でした。

場所は四国でも名の通った茶室です。

この年になってお点前などして頂いたことは誠に少なくて

一体どんな格好で行きゃいいんだ?みたいなところからスタート。

でも、まぁ気の知れた方からのお招きなので

そうそうシャッチョコ張ることもあるまいと。

夕刻6時からのお点前ってのも後のことを想像させるものがあるではないですか?

:

:

でも、スタートはお茶から。

この地の銘菓を作ってる店の店主のお点前で

順番にお茶を頂くのでした。

渓流や登山で立てるお茶の方がやはり美味しいですね。

なんって言ってもそういう野点は景色が超一流ですから

どんなお茶室と比べても勝ってますね。

それにシーンとした茶室で飲むよりも渓流のせせらぐ音や

風の音、鳥のさえずりと風流さでは野点の勝ち。

:

茶室というもの

実は野外の喫茶をなんとか室内というか普段の生活に取り入れようと

さんざ、苦労しているようにも思えるんですね。

掛け軸なんか見てもそこに言われてる言葉は・・・

水を掬えば月は手に在り・・・なんてね。

要するに野外を思わせる言葉な訳だし。

茶釜の仕組みなんかも

松籟(しょうらい)つまり、松林に風が吹きぬける音をなんとか

室内で聞かせようと苦労してる訳だしね。

この金属の餅みたいなのを釜の底に貼り付けて

沸騰した湯がしゅ~ぅという音を立てるように作られてるんですね。

:

一番厭なのは・・・

掛け軸はだれそれの書

お釜はだれそれが作ったもの

茶碗は何焼きで何代目が作っただの

水差しはだれそれ

茶筅はうんぬん。

:

まったくくだらな~い!としかいいやうがない。

お茶人さんは皆さん千利休から分かれただれそれに習っておりますだの

言われますが。

千の利休や古田織部は道具類についてそんな講釈を

垂れることを一番嫌ったのではないだろうか?

:

なんと言っても茶仙と言われた人々の心根は

そういった自慢やら

やたらと権威をアリガタガルことには無縁であろうとしたのではなかったか?

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

オイラにはやっぱりガラにもない催しであったような気がします。

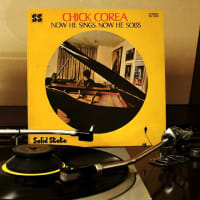

やっぱりお茶の後のこれと

お酒が一番ですな。

名前を聞かないと価値がわからないなら、それは必要でないということでしょうね。世間的な価値ではなく、自分の価値を信じれば、ただそれだけでしょう。

先日、イエローハット創業者の鍵山さん(ロイヤル)の話を又聞きですが聞き及び、講話の本を頂きました。日本を綺麗にする会を始めた方とのこと。

その他にも、塚本さん、稲盛さん、山内さんと接してきた方から色々と勉強させて頂きました、

鍵山さんには近いうちにお会いさせてもらう予定で、楽しみです。

すでに利休の精神は失われて、形式ばったセレモニーになり下がっている

そもそも利休が現代に生きていたなら

こんな金のかかる茶室など造ったはずはない!

権力者にとっては自己の権力を絶対化するための道具でもあり、それこそが本来の茶道を堕落させてしまった。

利休が確立したかったのは、人としての自由と平等を認識することとも言われている。

それを戦国の世で追求すること自身、命がけの行為だった。

現代の茶道で、そんなことを求めるのは無理であるとしても・・・茶碗自慢などは道から外れています。

好きな茶碗で美味しく抹茶を喫する、このことであろうと思います。

それにしても狭いにじり口から身をかがめて茶室に入った瞬間に、人としての平等を強要するという利休の

茶室思想には深く敬意を表したいと思います。