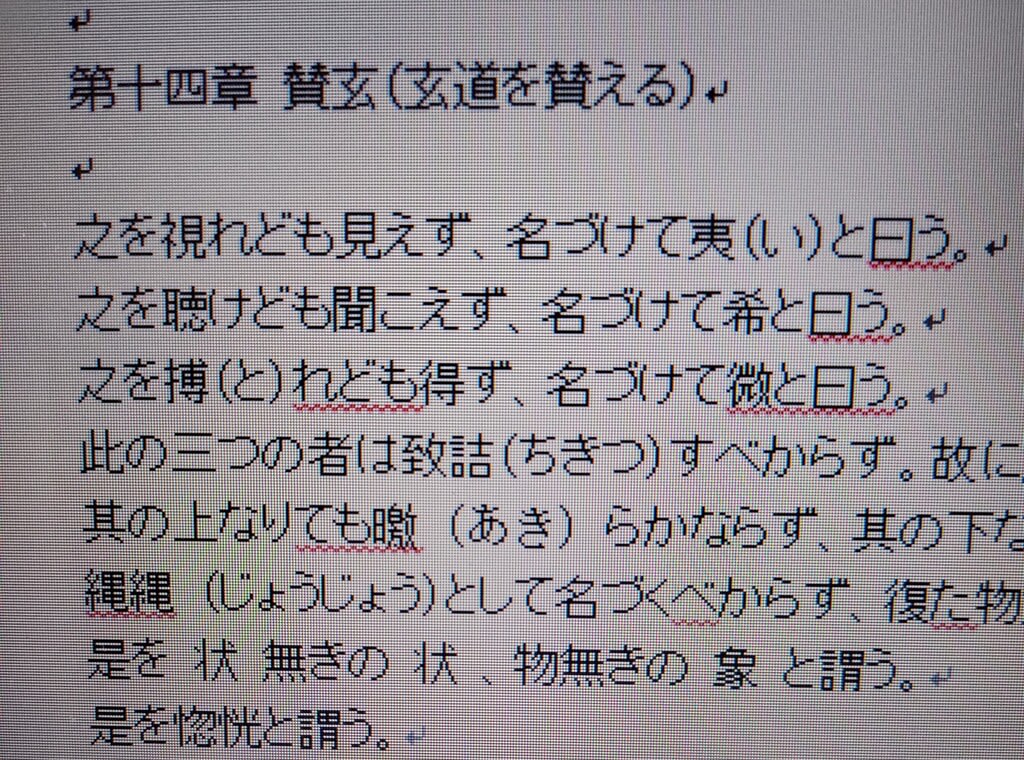

第十四章 賛玄(玄道を賛える)

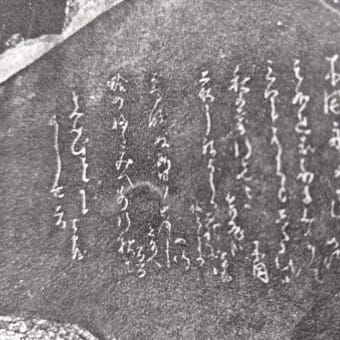

之を視れども見えず、名づけて夷(い)と曰う。

之を聴けども聞こえず、名づけて希と曰う。

之を搏(と)れども得ず、名づけて微と曰う。

此の三つの者は致詰(ちきつ)すべからず。故に混じて一と為す。

其の上なりても曒(あき)らかならず、其の下なりても昧(くら)からず。

縄縄 (じょうじょう)として名づくべからず、復た物無きに帰す。

是を 状 無きの 状 、物無きの 象 と謂う。

是を惚恍(こっこう)と謂う。

之に 随 えども其の後を見ず、

之を迎うれども其の 首(こうべ) を見ず。

古 の道を執りて以て今の有を御す。

能く 古 の始めを知る、是を道紀と謂う。

道は如何なるものであるか、これを見ようとしても見ることはできない。見えないから夷と名をつけてみるべきか。

道は捉えてみようとしても、微細にして捉えることができないから,微と名をつけるべきか。

夷、希、微の三つの事柄は、何れもつきつめることができないから、一つの事柄としても変わりがないわけである。

さて、そのうちに観ゆるものがあり、その上方があきらかであるかというと、そのようなことはなく、その下方がくらいかというと、そのようなこともなく、あたかも切れ目のないものがいつまでもつづいているようである。

古の道は、原則としては平等無差別であって、もし弱い人、後れる人があれば、手を揃えて皆が援助し、誰も己の功とせず、あくまでも平等に暮らして行けるように努力をする世界なのである。

縄縄は、連綿として絶え間のない貌をいう。

無状の状は、形あるもの、目に見えるもの、手に取ることのできるものは何もない状態をいう。

無象の象が、光、熱、電気等のごとく、気として感得できるものは何もない状態をいう。

惚恍は、何かがあるようで有り、また無いようでもあって、はっきりと決め難いことをいう。

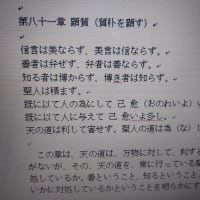

古之道は、万物は平等である、ということを原則として、互いに助けあったことをいう。

今の有は、現世に於いては種々の差別が生じていることをいう。

道紀は、各自が、その実力に応じて、皆のために、互いに働きつくすことをいう。