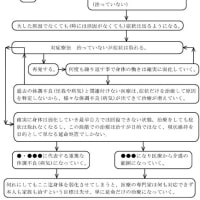

今では多くの人が健康や病気に関心を持つようになりました。

然し幾ら関心を持ってイロイロな事をヤッたとしても、

体調不良(ケガや病気を含む)がナカナカ回復できず(治らず)に、

辛い思いをしている人は多くいます。

私は体調不良(緊急性の無いケガや病気等)がナカナカ回復できないのは、

その人の健康観(健康や病気の考え方)が偏ってしまった事も、

大きな一因だと思っています。

仮に健康観(健康や病気の考え方)が偏っていたとしても、

実際に健やか(元気)な生活が送られれば問題は無いのですが・・・。

私達の健康観(健康や病気の考え方)が偏ってしまった理由の一つに、

健康や病気が曖昧な事があると私は思っています。

こんな事を言いますと意外に思うかもしれませんが、

私達が普段から口にしている健康や病気は、

少なくともWHO(世界保健機関)が設立されてからも、

曖昧な儘で現在に至っているのです。

医療福祉業に従事する人であれば、

誰もが一度は聞いた事があると思いますが、

WHO(世界保健機関)の健康の定義、

Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.

健康とは、病気でないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態にあることをいいます。(日本WHO協会訳)

「公益社団法人日本WHO協会:世界保険機構(WHO)の健康の定義」より

それではWHO(世界保健機関)の健康の定義で、

自分の健康が具体的に考えられる人がどれ程いるのでしょうか?

マタ仮に考えられたとして、

その健康の提議で考えた健康は、

他の人にも通用する(誰にでも共通する)モノなのでしょうか?

ここで私がいいたい事は、

WHO(世界保健機関)の健康の定義は、

定義というにはあまりにも曖昧で、

私達が健康を考える時には使いモノにならないという事です。

更にいえばWHO(世界保健機関)の健康の定義は、

1948年(昭和23年)に、

WHO(世界保健機関)が設立された時に考えられたものです。

1948年(昭和23年)といえば、

日本がポツダム宣言を受託した(終戦)のが1945年(昭和20年)ですから、

太平洋戦争が終わって間もない頃で、

社会はマダ落ち着いていなかったと思われます。

そんな特殊な時期に考えられた健康の定義が、

戦後70年も経ち当時とは何も彼も変わってしまった現在に、

果たして通用するものなのでしょうか?

私は通用するとは思えないし、

実際にWHO(世界保健機関)の健康の定義が、

実情に合わなくなったのでは・・・と思せる事がありました。

それは1998年(平成10年)に、

WHO(世界保健機関)では、

WHO憲章の見直しが行われて、

その時に健康の定義の改正が議論されていたのです。

WHO憲章における「健康」の定義の改正案について

1.経緯

•従来、WHO(世界保健機関)はその憲章前文のなかで、「健康」を「完全な肉体的、精神的及び社会的福祉の状態であり、単に疾病又は病弱の存在しないことではない。」

"Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity."

と定義してきた。(昭和26年官報掲載の訳)

•平成10年のWHO執行理事会(総会の下部機関)において、WHO憲章全体の見直し作業の中で、「健康」の定義を「完全な肉体的(physical)、精神的(mental)、Spiritual及び社会的(social)福祉のDynamicな状態であり、単に疾病又は病弱の存在しないことではない。」

"Health is a dynamic state of complete physical, mental, spiritual and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity."

と改めることが議論された。最終的に投票となり、その結果、賛成22、反対0、棄権8で総会の議題とすることが採択された。

•本件は平成11年5月のWHO総会で議論される予定。総会では参加国の2/3以上の賛成があれば採択される。ただし、改正の発効には全加盟国の2/3以上における批准手続きが必要であるが、通常は2/3の批准を得るために数年以上の期間を要している。

2.今回の提案の背景

•提案についてWHO事務局からの見解は得られていない。WHO会議での過去の議論などから、「健康」の確保において生きている意味・生きがいなどの追求が重要との立場から提起されたものと理解される。

•平成10年のWHO執行理事会では、

(1)Spiritualityは人間の尊厳の確保やQuality of Life(生活の質)を考えるために必要な、本質的なものであるという意見

(2)健康の定義の変更は基本的な問題であるので、もっと議論が必要ではないかとの意見の両方が出された。

•また、同理事会ではDynamicについては、

「健康と疾病は別個のものではなく連続したものである」

という意味づけの発言がなされている。

「厚生労働省:WHO憲章における「健康」の定義の改正案について」より

改正案の内容は扨措き、

これは従来の健康の定義が実情に合わないと、

考えた人が多かったと思われるのです。

ナゼならば改正案は賛成多数で可決されていたからです。

然し改正案は賛成多数であったにも係わらず、

実際には改正される事なく今でも従来の定義が採用されているのです。

WHO憲章における「健康」の定義の改正案のその後について

(第52回WHO総会の結果)

1.標記については、平成11年5月17日から5月25日まで、スイス・ジュネーブにおいて開催された第52回WHO総会において審議された。

2.総会のB委員会(総務、財政、法的事項を担当)において、数カ国から憲章前文について討議すべきとの意見も出されたが、現行の憲章は適切に機能しており本件のみ早急に審議する必要性が他の案件に比べ低いなどの理由で、健康の定義に係る前文の改正案を含めその他の憲章に係る改正案と共に一括して、審議しないまま事務局長が見直しを続けていくこととされた。

「厚生労働省:WHO憲章における「健康」の定義の改正案のその後について」より

インターネットもスマホも携帯電話も無く、

コンビニも冷凍食品も無く、

医療福祉制度も公衆衛生も未熟で、

戦後間もなくの混乱した時期に考えられた健康の定義が、

当時とは何も彼も変わり、

生活様式も価値観も多様化した現在でも、

当時の健康の定義が何一つ修正される事もなく採用されているのです。

それでは健康の対義語のように使われている病気には、

どのような定義が決められているのでしょうか?

そこで病気をWikipedia(ウィキペディア)で調べてみますと、

病気は曖昧な概念であるが、個人で定義していいものではない。

「Wikipedia(ウィキペディア):病気」より

と全く見当外れな説明がされていましたから、

過去にWikipedia(ウィキペディア)に掲載されていた解説を引用しましすと、

病気は曖昧な概念であり、何を病気とし、何を病気にしないかについては、様々な見解があり、政治的・倫理的な問題も絡めた議論が存在している。英語のillness(病気)は「不健康な状態」を意味し、disease(疾患・疾病)は「病気の原因」を意味するか、両者しばしば混同される。

「Wikipedia(ウィキペディア):病気」より

コチラの方が分かり易いと思いますが、

それは病気には定義がないどころか、

政治的にも倫理的にも解釈が変わってしまうという、

実にいい加減(曖昧)なものだという事です。

ここで私達が考えてみる事は科学の条件です。

これは以前に私の師匠に言われたのですが、

その分野が科学である条件は、

・用語に明確な定義がある。

・数値化できる。

・再現性がある。・・・同じ条件で実験すれば誰が実験しても同じ結果が出る。

の三つの条件で決まると言われました。

これを私なりに少し解釈しますと、

用語に明確な定義が決められているから、

違う立場の人や団体とでも共通の認識で話しができるのです。

モシ用語に定義が無かったり曖昧だったりすると、

用語は一部の人や団体に都合良く解釈されてしまいますから、

それでは科学とはいえないのです。

この事から現在の健康(病気を含む)問題を考えてみますと、

健康や病気を扱う医療(医学)は科学ではないのか、

マタは健康や病気は医療(医学)で扱うものではないのかの、

何れかになってしまうのです。

「かがく【科学】」の解説

一定の目的・方法のもとに種々の事象を研究する認識活動。また、その成果としての体系的知識。研究対象または研究方法のうえで、自然科学・社会科学・人文科学などに分類される。一般に、哲学・宗教・芸術などと区別して用いられ、広義には学・学問と同じ意味に、狭義では自然科学だけをさすことがある。サイエンス。

「goo辞書:かがく【科学】」より

https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E7%A7%91%E5%AD%A6/#jn-37739

然し私達は医療(医学)を科学だと思っていますし、

健康や病気は医療(医学)の分野だと思っています。

これに関して考えられる事は、

健康の定義が曖昧であったり、

病気には定義すらない(タダの概念でしかない)ところに、

様々な研究や実験(数値化と再現性)が行われて、

科学としての体裁を整えて、

私達の健康観(健康や病気の考え方)として浸透していったという事です。

これ自体はケッシテ悪い事ではないのですが・・・。

「概念」とは、思考において把握される、物事の「何たるか」という部分のことである。具体的には、「抽象的かつ普遍的なものとして捉えられた、そのものが示す性質」、「対象を総括して概括した内容」、あるいは、「物事についての大まかな知識や理解」などのことである。

わかりやすく大雑把に言ってしまえば、概念とは「どういう事か」「どういう物か」について捉えられる内容そのもののことである。例えば「ゼロの概念」は、(基本的に「対象がいくつあるか」を示すための「数える」行為において)、「無を数える」とはどういうことか、という、考え方に関する理解であるといえる。

「weblio辞書:概念」より

https://www.weblio.jp/content/%e6%a6%82%e5%bf%b5

このように私達に浸透していった健康観(健康や病気の考え方)は、

医療(医学)業界に都合良く解釈された健康観(健康や病気の考え方)であり、

今、私達が病気の治療・予防・健康増進の為にと、

関心を持って勉強している理屈なのですが、

その理屈が私達の身体に通用する理屈とは限らないのです。

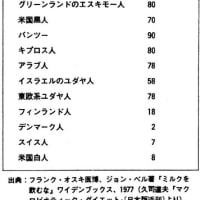

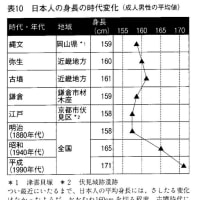

私は「医療(医学)の理屈が私達の身体には通用しない部分がある」と思う理由は、

それは一つには、

身体には無視できない程度の個体差があるからです。

これはその人の身体の働きや、

普段の生活習慣や健康(病気を含む)に対する考え方(信条)や趣味嗜好によって、

健康(病気を含む)を考えるポイントは違いがあるという事です。

そしてもう一つは、

医療を提供する側と利用する側とでは利害が相反している事です。

今時「医は仁術」と思っている医療福祉の専門家は少ないのです。

この二つに関しては後述する予定です。

それでは医療(医学)に都合良く解釈された健康観(健康や病気の考え方)で、

私達が健康(病気を含む)を考えた場合、

何か不都合な事があるのでしょうか?

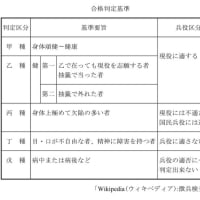

マズ考えられる事は、

お医者サン自身が、

明確に病気の判定ができないし、

病気が治った時も明確に判定できない事です。

これに関して少し説明しますと、

多くの病気にはガイドライン(マニュアル)があり、

お医者サンはガイドライン(マニュアル)に則って、

体調不良を診断して治療を進めていくのですが、

そのガイドライン(マニュアル)が、

症状(検査も症状の一つ)だけを指標に病気の判定をして、

治療も症状(検査も症状の一つ)を消す(制御できる)事が目的で、

必ずしも体調不良(ケガや病気を含む)を治す事が、

治療の目的になっていないのです。

(因みに健診や検査の結果も、

他覚症状といって症状の一つです。)

他覚的所見とは、視診・触診や画像診断などによって、

医師が症状を裏付けることができる見解のことを指します。

「自動車保険navi:医学的他覚所見(他覚症状)とは」より

ここ迄の説明で分かると思いますが、

私達が今受けている治療(施術)の殆どが、

症状を消す事だけを目的とした治療なのです。

これを対症療法といいます。

(対症療法に関する私見は後述します。)

そして私達も対症療法の考え方だけで、

自分の健康(病気を含む)を考えるようになった事で、

体調不良(ケガや病気を含む)になった時には、

どんな手段を使ってでも症状(検査も症状の一つ)を消す事を考えて、

症状(検査も症状の一つ)が消えれば、

良くなった(治った)と考えるようになってしまったのですが、

ここで盲点なのは、

体調不良(病気を含む)になった「原因」が特定れていない事と、

症状(検査も症状の一つ)の有無だけで身体の状態を考えると、

身体の正常な働きも異常(病気)と判断してしまう事は考えていない事です。

(これに関しては後述します。)

原因を特定せず症状(検査結果も症状の一つ)だけを指標にして、

治療や生活習慣(「食事」「運動」)の指導を始めますと、

体調不良(病気を含む)が相当に進んでも、

検査結果に(大した)異常がでない場合もあります。

然しこの場合でも症状は軽減消失しますから、

「良くなった」と真逆な判断をされてしまうのです。

これが症状(検査も症状の一つ)だけで判断する盲点です。

対症療法は症状(検査も症状の一つ)だけを消す治療ですから、

応急処置としては通用(要不可欠)しても、

生活習慣病等の慢性の体調不良(ケガや病気を含む)には通用しないのです。

ですからお医者サンの診断(見立て)を信用(盲信)している人や、

医療(医学)の健康観(健康や病気の考え方)しか知らない人は、

体調不良(病気を含む)を治す為に始めた、

治療や生活習慣(「食事」「運動」)の指導が、

実はその人の正常な身体の働きを邪魔しているとか、

身体に大きな負担になっているのではと疑わないし、

病気の早期発見になると思って受けている健診検査が、

実は体調不良(病気を含む)を、

最も手っ取り早く回復させられる時期を見逃しているとか、

逆に身体の働きを拗らせて弱めているとは、

夢にも思っていないのです。

これが健康の定義が曖昧であったり、

病気には定義か無い事で、

私達に起きている困った事なのです。

~2024年追記:

改めて読み直してみますと、

自分の作文能力の無さを思い知った記事でした。~

完

【参考資料】

「公益社団法人日本WHO協会:世界保険機構(WHO)の健康の定義」

http://www.japan-who.or.jp/

「厚生労働省:WHO憲章における「健康」の定義の改正案について」

http://www1.mhlw.go.jp/houdou/1103/h0319-1_6.html

「厚生労働省:WHO憲章における「健康」の定義の改正案のその後について」

http://www1.mhlw.go.jp/houdou/1110/h1026-1_6.html

「Wikipedia(ウィキペディア):病気」

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%97%85%E6%B0%97

「自動車保険navi:医学的他覚所見(他覚症状)とは」

http://free-jidosha.com/post-530/

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます