前回までにすでに説明を終えていることだが、伏姫が富山に入ったころは、十六歳の時であり、1457年長禄元年の秋である。

また金碗入道ヽ大坊は、1441年嘉吉元年の秋、父孝吉が自決した時はすでに五歳であったので、1458年長禄二年富山での伏姫昇天の憂いごとに関わり、俄かに出家して身も心も雲水に任せつつ、仏門修行の門出を出発した。この時二十二歳である。伏姫は年齢わずかに十七で昇天したので、ヽ大坊は姫より五歳年上ということだ。

長禄という元号は三年にして寛正に改まり、また六年にして文正と改元される。そして文正も元年だけで、また応仁と改められる。これもたった二年にして、文明と改元されてしまった。

応仁の乱が治まって、軍馬の蹄の跡もようやくなくなり、名前だけの花の都は、元の春のころに立ち返りつつあり、のどかになっていくも、このころのことと言えば、

【1473年文明五年春三月に西軍の山名宗全が病で亡くなり、五月に至って東軍の細川勝元もまた病で亡くなった。ここにおいて東軍西軍の合戦は、決着が着かずに終わった。これを応仁の乱と言う】

文明という年号のみ長く十八年まで続いた。ここで年月を数えれば、伏姫のことがあってヽ大の行脚の出発した前回、1458年長禄二年から今文明の末までおおよそ二十余年及んでいる。この期間の、犬塚信乃が生まれる前のことを述べよう。今回はまた1441年嘉吉に始まって1487年文明のころに至る話である。

後土御門天皇の御代、常徳院足利義尚公が将軍であった寛正か文明のころと思われるが、武蔵国豊島郡、巣鴨(すがも)と大塚の里外れに大塚番作一戌(おおつかばんさくかずもり)という武士の浪人がいた。その父匠作三戌(しょうさくみつもり)は鎌倉公方、足利持氏の近習であった。1439年永享十一年足利持氏自害の時に、大塚匠作は忠義の近臣たちと謀って、持氏の子息である春王、安王の二人の若君を守って鎌倉を脱出した。

そして下野国に行き、結城氏朝に招かれて、主従ともども城に立て籠もり、寄せ手の大軍を引き受けたのである。防戦一方であったが、年を重ねても士卒の心は一致して、弛む気配はなかった。しかし、1441年嘉吉元年四月十六日に巌木五郎の裏切りにより、思い掛けなくも攻め破られてしまった。

大将結城氏朝父子はもちろん、味方の諸将から恩顧の士卒に至るまで、わき目も振らずに出撃して、奮戦するものの、時が経てば一人も残さず討死し、二人の若君も生け捕られてしまった。

この時、大塚匠作は今年十六歳の一子、番作一戌を呼んで、すぐにこう言った。

「寄る年波の老いた身だが、生死のことは考えずにここまで来た。百年千年後までもとお守り致そうとしていた両公達もご運つたなく、防戦するも遂に思うようにならず、諸将も死んでしまい、城は落ちようとしている。主君もこのままでは辱めにあうだろう。臣たる者、死すべき時が来たのだ。しかしお前は部屋住みだ。まだお仕えしていない身の上であるから、ここで犬死にすべきではない」

同じ様な会話が、近くで繰り返されているのかもしれなかった。

「先に鎌倉を落ち延びた時、お前の母と姉の亀篠(かめざさ)は、わずかな縁を頼りに武蔵国豊島の大塚に忍んでいる。あそこはお前も知っている通り我が先祖の生国であり、すなわち大塚の荘園であるが、今はもう名前だけですべて他人の土地である。誰が母と姉を養ってくれるだろうか。これもまた苦しいことだ。お前は生き永らえて、大塚の里に行き、父の最期を告げて、母に仕えて孝行を尽くせ」

大塚番作は身を震わせて父の言葉を聞いた。

「しかしながら私も犬死にはせず、若君が捕らわれなさったと言っても、柳営、すなわち幕府のご親族だ。さすがにご一族であれば、そう簡単にはお命には及ぶまい。私もどうにか切り抜けて、密かに後を追い、どうにか若君たちをお救いしようと思う」

後に幕府の裁定は、そんなに甘いものではないと気づかされることになる。

「しかし大きな建物が傾く時、一木では支えることは難しいものだ。お救いできない時には討死して、黄泉路のお供をするつもりでいる」

匠作は息子に刀を見せた。

「これは主君重代のご佩刀、村雨と名づけられたものだ。この刀については、様々に不思議な話があるのだが、殺気を含んで刀身を抜けば、刀の根本から露を滴るのだ。まして人を切る時には、露の滴りがますます強くなり、刀身の鮮血を洗って流し、刃をきれいにする。例えば、強く降ってすぐ止む雨、すなわち村雨が葉の先端を洗うのと似ている、というところから村雨と名づけられたのだ。実に源氏の重宝であるから、先君足利持氏公が、春王君に早くから譲られなさって、護身刀にされた。若君は捕らわれなさり、今ご佩刀は我が手にある。私が本意を遂げられず、主従が落命してしまえば、この刀は敵に取られてしまう。それではますます残念なことになる。従ってお前に預けようと思う。若君がこの危機からお逃げになることができ、再びこの世に立身なされた時には、一番に馳せ参じてこの宝刀をお返しせよ。また若君も私も討たれてしまったら、これは君父の形見となる。宝刀を主君と見立てて、菩提を弔うのだ。決して粗末に扱ってはならない、良いな、分かったか」

と説明し、錦の袋に包まれたままの腰に帯びていた村雨の宝刀を我が子に渡すのだった。

大塚番作は十六歳の少年ではあったが、心意気は逞しく人並み以上に勝っているので、尚も思うことがあった。一言一句も父に逆らうことなく、うやうやしくひざまづいて宝刀を受け取り、

「ご安心下さい、ご教訓、ありがたきまでにかたじけなく、すべて忘れません。小禄のご身分であっても我が父は鎌倉殿足利持氏公の家臣でございました。私は本当に不肖な息子ではございますが、ご主君と父の必死のご奮闘を外から見て、逃げろとのご命令をを喜びましょうか。しかし名を惜しんで誹りを顧みて、父子が一緒に死んでしまえば、それは名声に似て、実は君父にまったく利益がございません。生き延びて母と姉を養えとおっしゃる父のお慈しみは、私だけのことではなく、親子三人の身の上に関わることであり、どうして断るができましょう。とは言え」

大塚番作は笑おうとしても笑えないでいた。

「再会はきっとかなわないでしょう。ここでお別れでございますので、私、先鋒を仕ります。せめて親子一緒に虎口を逃れましょう。父の鎧の縅毛は派手で目立ちます。雑兵の革具足の袖を外しますので、それにお着替え下さい」

と父を慰めながら甲斐甲斐しく、逃げ延びる支度を急がせる。

父は涙で乾かない眼尻を拭いもせずににっこりと笑った。

「番作、良く言った。お前はひたすら血気に逸り、一緒に死にましょうと言って言うことを聞かず、また言いつけを守らないだろうと思っていた。この父親も恥ずかしくなるほどの親孝行者である。元から覚悟はできているので、私も雑兵らに混じって、ひとまず虎口を逃れよう」

父は息子の進言を聞いてくれたと、大塚番作は少しだけ安堵する。

「しかし共に親と子が一緒に走れば、策略がないも同然。お前は先に落ちるのだ。私はまた搦手から道を変えて走って行こう。急げや急げ」

と焦燥する声も激しくなった矢の音、戦場の声に紛れていく。攻め入る敵軍、必死の城兵、討たれるもあり、討ち取るもあり、名もなき城方の端武者は足に任せて、風に落葉が舞う様に塀を越え、堀を渡って、道なき道を求めながら、散り散りばらばらに逃亡していく。

それに紛れた大塚親子も辛くも城中から脱出し、親は子を見つけようとするが、遂にその姿も影も見ることができなかった。子もまた親を探そうとするが、逢うことは決してなかった。

そもそもこの下りは、第一回の巻頭に描写された結城合戦の落城の時、里見季基が遺訓を伝えて嫡男義実を落とした時と同日のことだ。里見季基は義を重んじる智勇を備えた大将、大塚匠作は誠忠に満ちた譜代の近臣、官職には差があったが、述べることは私事に及ぶものの、恩義のためにその身を捧げ、我が子のために教えを残すという、両者の心は符節を合わせたかの様である。

人の親としての慈しみは、おのずから出た誠だった。

こうして大塚番作は、父の必死の戦いを見ながらも、生き延びることは難しいと思った。

しかし今は火急の時である。父の願いをかなえるのであれば、その今際に思いを馳せ時間を掛けている間に、父子が捕らわれては後悔も立たないことになる。

一旦悩んだが思いを断ち切って、大塚番作は城中を逃れ出た。袖の印を捨てて、髪を振り乱し、顔を隠して、敵兵の中に紛れていく。そして二人の若君の行方を探すことにした。

二人の若君を思う心は、父の大塚匠作も同じであった。彼も敵陣に忍び込み、ことの次第を窺うと、春王、安王の兄弟は関東管領上杉清方の部下である長尾因幡介の手中に捕まり、征討軍解散後に鎌倉へ送付される予定と分かった。

大塚匠作はなおも姿形を変え、成行きを見ようと、結城城落城後一か月後の五月十日過ぎに以下のことが分かった。

上杉清方は長尾因幡介を警固使として、小笠原信濃介政康を副使として、二人の若君を粗末な駕籠付きの輿に乗せて、京都へ登るというのだ。

大塚匠作はこの時も小笠原政康の従卒に成りすまして、陰ながら若君たちの供をして、何とかして都への道中の間に救い出そうと考えた。しかし警固の軍勢二百余騎が四方八方を取り囲み、夜も徹夜で本陣にかがり火が灯され、幾つもの隊の指揮官が交代で警備をしており、少しも油断がない。匠作はいろいろと手立てを考えたが、まったく隙がないのだった。

二人の若君を護送する旅は、五日六日と日を重ねていくうちに、五月十六日に美濃の青野ヶ原を過ぎた。そこへ京都の将軍の使者が訪れて、

「両公達を今更都へ入れずに、路地にて早く処刑せよ。首のみ都へ運べ」

と固く命令を下した。

長尾因幡介たちはこれを受けて、美濃路垂井の寺院の金蓮寺に駕籠輿を運び入れた。その夜は住職を戒師として、形式的ではあるが手続きを取った。矢来の四面にかがり火を焚き、春王と安王を敷革の上に座らせて、最期のことを告げた。

長尾がため息を吐いて退くと、住職は数珠を鳴らし、若君たちにの間近に進んで、静かに丁寧に、仏の道を説いた。春王はおとなしく、弟の安王に対して、

「捕らわれたその日から、いつかこうなると分かっていた。思えば先月結城にて結城氏朝を始めとして、我らのために討ち死にしたたくさんの武士の月命日を迎えるところに、私たち兄弟がその日に死ぬのはせめてもの罪滅ぼしになる。嘆くことはない」

と慰めると、安王はただうなずき、

「西方とやら、浄土とやらに父君も母君もいらっしゃると人々が教えて下さいました。ですから死して再び亡き親にお逢いできるので悲しいことなどありません。でも冥土の道を良く知らないので、それだけが心細いのです。気後れなさいますな」

「分かった、気後れはすまい」

とお互いを諫め、励まし合い、泣き騒ぐこともなく、小さな手を合わせて早くも眼を閉じてその時を待つのだった。

長尾の老臣である牡蠣崎小二郎(かきさきこじろう)、錦織頓二(にしごりとんじ)が刃を持って後ろに立った。これを見た長尾も小笠原も、痛ましいことよと涙ぐみ、雑兵まで鎧の袖を濡らした。

人々の後方でこれを見る大塚匠作は声も出ず、涙だけは泉の様に湧き、胸は潰れそうになり、そのはらわたはちぎれた。

私はここにおりますと名乗れるならともかく、名乗られず、深い主従の暇乞いを迎えて、何も言えないのだ。何もできないのだ。

憤然として思うのは、阿修羅の様に三面六臂があっても、この期に及んで若君をお救い出すことができない、ということだ。殉死して追い腹を切ることはたやすいが、せめて当座の仇敵である長尾を討って私も死のう。いやここは遠すぎる。もし仕損じてしまったら、無駄だ。

よし牡蠣崎、錦織たちであれば、主君の仇としては一緒だ。奴らを討ち果たして、黄泉路への道しるべを仕ろうと、腹の中で思案し、臍を固めて、刀の目釘を口で湿らした。若君たちの西を巡り、東に行き、少しでも近づこうとしていると、二人が太刀を取り、声とともに刃の光が煌めいた。

憐れむべきことに、二人の若君の首ははたと地面に落ちていた。

大塚匠作はああ、と叫び、取り囲んでいた警固の武士を踏み越えて、処刑場の中に躍り入った。

「若君たちの世話役、大塚匠作、ここにあり。恨みの刃を受けよ」

と怒りの大声で名乗り、二尺九寸(約87センチ)の大業物の刀を抜いて、鋭く振った。刃は、錦織頓二の肩先から胸までをばっさりと切り倒した。

牡蠣崎小二郎はひどく驚いて、さては曲者め、逃がすものか、と首を切って血に濡れたままの刀を閃かして、素早く振った。それは大塚匠作の右の腕を一瞬で切り落とし、弱ったところを畳み掛け、次に牡蠣崎小二郎は細首を落としてしまった。

その途端、陣笠を被った一人の雑兵が、群がって騒いでいる兵士たちを押し分けて、やはり処刑場の中に飛び込んできた。そして二人の若君の首を髻こと左手で掴み、更に大塚匠作の首を拾い上げた。匠作の首は髷を口で咥えて、都合三つの首を持ったことになる。

陣笠を被った雑兵は、腰刀を片手で抜く手も見せず、牡蠣崎を唐竹割に切り伏せた。思いもがけないことに、二百余人の兵士たちは、あれはあれはとどよめくのみである。近くにいた者は呆れるばかりでなすすべもなく、遠くにいた者は手前で騒ぐだけの者に遮られてどうしても進むことができない。

その隙に例の陣笠の男は、顔を隠していた陣笠を破って捨てて、

「足利持氏朝臣恩顧の近臣、大塚匠作三戌が一子、番作一戌十六歳、親の言いつけを断ることができず、戦場から逃れ出た。父には知らせず、私もまた君父の先途を見果てるつもりで、ここまでやってきたのだ。その甲斐あって、親の仇は討ち取った。我と思わん者は、捕まえてみよ」

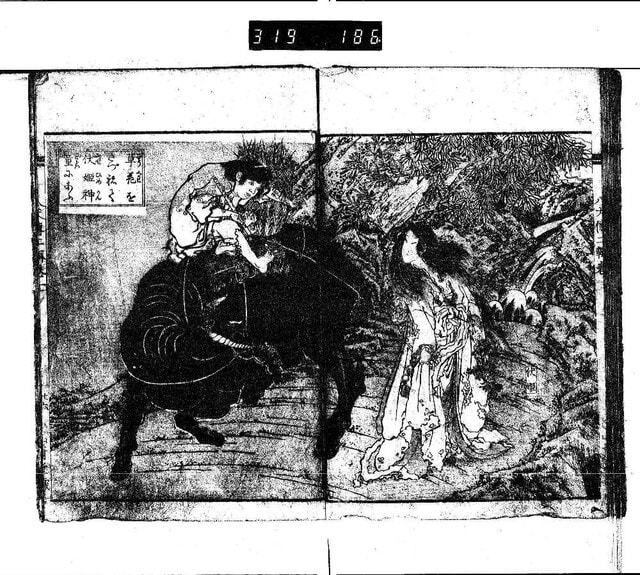

【怨みを報いて大塚番作、君父の首を隠す】

奮戦する大塚番作君16歳。

左手に両若君の首2つ、口にお父さん匠作さんの首を咥えて無双中。

若君の仇の錦織頓二さんはすでに首だけになっています。牡蠣崎小二郎さんは唐竹割りにされて、昇天中。

と叫ぶと、長尾因幡介はきっと睨み、

「さては結城の残党がいつしか紛れ込んでいたぞ。あれは二十歳にも至らない童の分際で、何ほどのことができようか。奴を生け捕れ」

と命令を下した。

「承った」

数多くの士卒が乱入者を捕まえようと処刑場の中に入ろうとするところを、大塚番作は、真向から梨割り、横から薙ぎ払う車切りといった秘術を尽くして迎え撃つ。その太刀風は草が風になびく様に、紅葉が散る様に、その切っ先に立ち向かう者は皆、深手を負うのだった。

それは大塚番作の刀が名にしおう村雨だからである。刀の奇瑞は間違いなく発現し、振るたびに切っ先から湧き出る水が霧の様に四方八方に降り掛かるのである。燃えていたかがり火が打ち消されていく。時は皐月(五月)の空であったが、昼の雨雲が更にどんどん重なり、十六日の月がまったく見えず、真っ暗闇となってしまった。

長尾因幡介の士卒は同士討ちをしてしまい、手傷を追う者が増えていくばかりである。

大塚番作は、この光景を見て天の助けと更に気合が入る。敵を打ち倒し、切り開き、処刑場の外に出ることができた。そして大勢の敵兵の中に割って入り、隙を窺って金蓮寺の墓場から藪を抜けて、堀を飛び越え、行方知れずとなった。

油断大敵とは正にこのことであった。世間に慣れた長尾因幡介ではあったが、名剣の奇跡発現によりかがり火を消されてしまい、曲者を捕まえることができず、あまつさえ春王と安王の首を奪い取られ、面目を失うことになった。

しかしそのままにしておけないので、京都へ使者を走らせて、まず室町将軍へ事件の報告を行い、その夜から四方八方へ手分けして大塚番作の行方を探索させた。だが遂に分からず、いたずらに日々を送るだけであり、京都へ送った使者が帰ってくる始末であった。

帰ってきた使者が将軍の御教書を取り出し、長尾因幡介はうやうやしく受け取り、中を見た。大略として以下のことが書いてあった。

春王、安王の首を奪い取られたことは大きな失態ではあるが、すでに処刑しているので、首を盗んだ者には利益もなく、国家に取っては実害はない。

よって長尾因幡介の今回の軍功に替えて、と幕府は考え、その罪を問わず寛大な処置を取る。

鎌倉へ向かって、関東管領上杉清方にその旨報告し、残党を捜索せよ。

よって通達、件の如し。

1441年嘉吉元年五月十八日。

斯波義淳(しばよしあつ、室町幕府管領)ら献上する。

これを読むや否や、長尾因幡介一党はようやく微笑み合い、初めて安堵した。

やがて二人の若君を棺に納め、また処刑場で亡くなった士卒の亡骸と一緒に金蓮寺に埋葬し、次の日垂井を出発して鎌倉に向かって帰投した。

長尾因幡介の話はこれでお終いである。

それはさておき、大塚番作は必死の覚悟で、忠考の誠を守って下さる神明仏陀のご加護もあって、辛くも一筋の血路を切り開いて金蓮寺を脱出し、東を目指して夜もすがら走るのだった。

名も知らない山道に分け入り、木こりの通う細道をたどって、夜を明かした。次の日も休まずひたすらに走るうちに、十七日の黄昏には、木曽の神坂峠手前の夜長嶽の麓に出ていた。

この道のりを数えると、垂井から二十余里(80キロ)、と言うより三十里(120キロ)に近かった。ここまで来れば追手は来るまいと思った途端、安堵したせいか手足の痛みが酷くなった。自分の身体を良く見れば、浅傷ばかりではあったが、鮮血が衣服を五六箇所真っ赤に染めている。

それだけではなく、昨夜から飲まず食わずで走っていたので、心身共にひどく疲れている。これ以上は一歩も動けまいとは思ったが、どうにか父の志を思い出して、自らを励ましてまた歩き出した。道中休まず、君父の首を隠す場所を探そうと、苦痛に耐えながらあちこち適当な場所を探してみるが、この辺りは人里も遠く、山々の奥であるから雲は近く、峰は翠、水は白く輝いていた。

見上げれば青い壁、刀で削った様である。見下ろせば青い谷底、ノミで穿った様に見える。素晴らしい眺めではあるが、いろいろ考えなくてはならない身では、眼に留めてもいられない。風が吹けば追い掛けてきた敵の声と疑い、騒がしく鳴く鳥の声は一人旅の憂いを慰めてもくれないのだ。

【関連地図】

参考までに美濃付近の地図。

番作君、健脚過ぎませんか?

道を歩き今日も十七日の月の影が山の端に登るころ、生け垣で張り巡らせられた白い茅で屋根をふいた貧しい家の近くに出た。門の扉は半分朽ち果てて、荒れた一軒の家である。

今宵はここに足を休めて一碗の飯を乞おう、と思って庭に進み入り、月の明かりを照らしてみると、ここは田舎寺で持仏堂である。屋根に檜の丸板を額にして、粘華庵(ねんげあん)の三字が掛かっている。それすら漏れた雨に摩滅して、かすかにしか読めない。この辺りは墓所であり、墓石が数多く立っている。

大塚番作は良く考えた。君父の首を埋葬するのにここはちょうど良い場所だが、二人の若君と父のことを明白に説明すれば、庵主は恐れて必ず受けてくれないだろう。庵主には内緒にして、埋葬した後に宿を頼もうと思案したのだ。

足をつま先立てて忍び足であちこちを覗くと、持仏堂の片隅に鋤が一丁見つかった。これは良い物を見つけたと肩にかついで、墓所に行き、さあどこに埋めようと周囲を見渡すと、最近埋めたばかりの墓と思われる塚があった。まだ墓石がない。

この辺りの土はまだ柔らかく、掘り起こして埋めるにはちょうど良いと考え、早速思うがままに穴を掘っていく。新しい仏と並べて三つの頭を埋めて、元の様に土で覆い隠し、大塚番作は跪いて合掌し、念仏を唱えた。

君父の菩提を文字通り弔ったのである。

身を起こして鋤を元の場所へ戻したが、相変わらず庵の中には人の気配がなく、大塚番作を咎める声もない。厨房の方に立ち寄って戸を叩き、

「こちらの庵主に申し上げる。私は山道で日が暮れてしまい、飢えて疲れた旅人でございます。憐れみ、お助け下さるお寺とお見受けいたします。今宵、どうかお泊め下さいませんでしょうか」

と話し掛けて扉を押し開くと、庵主と思われる僧は見当たらなかった。それどころか、思いもよらず一人の婦人がいた。年の頃は十六歳ばかり、素朴な感じはするが、気品にあふれている。露を含んだ野の花が匂いこぼれる風情である。婦人は独り、一本の蝋燭に向かって座っていて、誰か人を待ちわびている面持ちだった。

大塚番作が声を掛けて扉を開けて進むと、待ち人と違ったためか驚き、そして恐れて、返答しなかった。番作も困り果てていると、婦人も堪えられなくなったのか、つと立って納戸の方へ逃げようとする。

大塚番作は慌てて呼び止めた。

「お女中の方、そんなに驚かないで下さい。私は山人でも夜盗でもありません。昨日、実はあるところで親の仇を討ち果たし、更に仇の一党を切り抜けて来たのです。昨日から何も食べておりませんので、飢えて、疲れてもうどこにも行けません。せめて一碗の飯をお恵み、宿をお許し下されば、私は生き返りますし、そのご恩は決して忘れません。私には決して悪気はございません、お疑いをどうかお解き下さい」

と言い、腰の刀を右手に取って、後ろに押しやって、部屋の中に入った。婦人は恐る恐る行燈の明かりを向けて、大塚番作のの姿をつくづく見てため息を吐き、

「まだ年若き方の仇を討ちなさった道中のご難儀を、お救いすることができないのでございます。ただ一碗の糧を惜しんでつれなくする訳ではないのですが、ここは私の宿所ではございません。ご覧の通り寺院ですが、元から田舎のことでございますので、庵主の他には守る人はおりません。私は亡き親の墓参りに参ったのですが、庵主に呼び止められたのです。良くお参りに来すった、私は大井の里まで行く用事があり、黄昏には帰って来るのでしばしの間留守をして欲しいと」

どうやら事情がある様だ。

「そう言われましたので断れずに、仕方なく留守を預かって今か今かと待っておったのですが、日も暮れてしまい、しかし勝手に帰る訳にも行かずなすすべもなく待っておりました。飯はある様ですが、私が勝手にする訳にも参りません」

と言うので空腹だった大塚番作はすかさず、

「あなたが言われること、すべて道理ではございますが、庵主のお帰りを待つと言って、車輪の跡で苦しむ鮒の困窮を救わなければ、私はもう市場で売られる魚の干物になってしまいます。つまり、私はひどく空腹なのです。人を救うことは出家の本願、庵主にお断りなされなくても、そこまで咎められることがあるのでしょう。もしお帰りになられて、腹を立てられて飯を惜しんであなたをお叱りになるのであれば、私がよろしく事情をお話ししましょう。どうか曲げて私の飢餓をお救い下さい」

その乞いにとうとう負けてしまった婦人は、白木の盆に麻の布巾を掛けて、庵主の碗を乗せて、それを大塚番作の近くに置いた。また檜の飯櫃を引き寄せて、飯をうず高く盛って出してやった。干した野菜混じりの粗麦も時にはご馳走となり、皿に盛られた味噌玉は、番作の口を湿らす箸休めとなった。

大塚番作は、櫃の中の飯が尽きるまで満足するまで食事を終えて、礼と美味かった旨を述べた。膳を押すと、婦人はそれを受けてからこう言った。

「さあ旅のお方。飢えをお救いいたしました。庵の留守に、お若い方と一緒に今宵を明かすことになれば、余人のお疑いを招いてしまいます。一刻も早く出て行きなされ」

連れない返事にも耳を掛けず、袖を巻き上げて己の肘を差し伸べて、

「これを見て下さい。この様に数か所の生傷がある者が、同じ寝所で寝たとしても何も起きません。それにそんな疑いは人によるでしょう。どうか曲げて一夜を明かさせて下さい。飢えていた腹を満たしたら、今ひとしおに疲れをしまい、一歩たりとも動けません。夏の夜は短く、間もなく庵主はお帰りになるでしょう。曲げて一晩泊まらせて下さい」

と打ち解けた口調で言われてしまい、婦人はまたもそれ以上言えず、ため息を吐いて、

「具合が悪いことではありますが、私とて主ではございませんので、この上はともかくもあなた様のお望み通りにどうぞ。しかしこんな山寺でございますので、客殿というものはございません。枕を見つけて、ご本尊の御前で今宵を明かし下さい。山里の取り柄は、蚤や蚊がいないことですが」

大塚番作は笑って、

「無理を言って泊まることができました。喜ばしいことこの上ありません。お礼を申し上げるのに、短い言葉では言い尽くせませんが、誠にお女中のおかげでございます。どうか非礼の段、お許し下さい」

と話し掛けて、ようやく立ち上がった。婦人は短い蝋燭を渡して、

「これを持ってお行きなさい」

と差し出すのを、かたじけありません、と礼を言い、右手で受取って、左手で障子を押し開き、持仏堂で寝ることにした。

(続く……かも)