今朝、降りてきた言葉。育てる教育から、育つ教育へ教育が限界に来て、パラダイム変換を求められている。そう感じている人も多くなったと思います。教育は、すべての人に関係しているから、考えもそれぞれと言えますが、統一感を持って言えることは何かという哲学的な問いが最近自分の中でありました。その1つの答えが上記です。”育てる”というニュアンスは、あくまで未熟な子どもを大人が面倒みてあげ . . . 本文を読む

昨夜、不思議な夢をみました。どうやら、初等教育のオルタナティブスクールの教員としての就職テストみたいな感じなのですが、試験というイメージとはほど遠い場面だったので備忘として記しておきたいと思います。

夢の中で、舞台は、どこかのテーマパークのような広い公園その中に、いくつかのコーナーが設置されていて、巨大な手製の手作りアトラクション。ちょうど、テレビ番組でタレントがゲームをするようなセットがありま . . . 本文を読む

ブログ 教育のとびら 100万PV達成記念記事の第2弾です。ずばり、筆者が考えるこれからの教育の方向性について述べたいと思います。今、教育をめぐる環境は激変していますね。一番の激変は、児童・生徒・学生をとりまく情報空間の質と量です。私たちが小さい頃の教育では、教師が圧倒的な知識量と経験を持っていました。従って何かを知るには、教師の知識・経験に頼ざるを得ない。しかし、今日の情報空間とでもよぶべきもの . . . 本文を読む

映画『こどもかいぎ』を観てきました。(画像は公式webサイトより)

これはとある保育園で試みられている、こどもどうしの対話を扱った映画です。保育園のレベルだと、まだまだじっとして人の話を聴くとか、自分の意見や感じたことなどを相手に伝えるのは難しいと大人は想像しがちです。しかし、実際にやってみるとどうでしょう。映画を観てのお楽しみというところはありますが、大人が想像もしないような、おもわずにこっと . . . 本文を読む

先日、映画”夢見る小学校”のアンコール上映を観てきました。「きのくに子どもの村学園」「伊那小学校」「世田谷区立桜丘中学校」などが登場。主には、きのくに子どもの村学園の5つの学校が取材されたドキュメンタリーでした。

感じたことや発見をいくつか総括したいと思います。①「子どもたちが自由にのびのび楽しめるのが第一」という理念ここは、大人がみんなわかっていながら、そちらの方向には . . . 本文を読む

「日本人の幸福感は収入より自己決定度で決まる」という調査結果 学歴はそれほど幸福感につながらない

という記事が目につきました。

この記事の内容によれば、幸福感を左右する因子として「自己決定」というものをあげていました。日本人は、自己肯定感が低いとか、幸せを実感として感じている人が少ないということが言われて久しいのですが、もし、この調査の結果が仮に正しいとすると、「幸福感が低いのは、自己決定する . . . 本文を読む

知識ベースのコンテンツは、児童・生徒・学生(学び手)が自分で取りに行かれる時代。

そうなると、これからの教育機関とか教師の役割はだいたいこの4点に集約されるのではないか?というのが、私の仮説です。

1.生徒の成長の教育環境をととのえる

環境を整えるというのは、学び手がどんなリソース(人、道具、時間など)を使って成長していけるのかというシナリオを知っている教育提供者ができる、そしてそれが大きく . . . 本文を読む

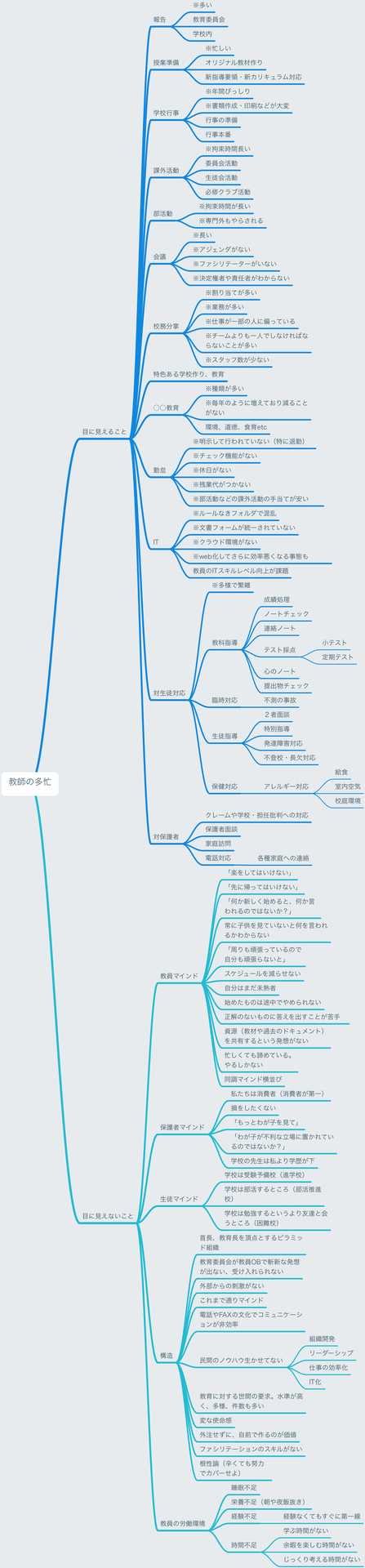

Teacher's Schoolで、教員の時間創出プログラムをやったのですが、その際に出てきた教員の多忙の実態と原因について、参加者に付せんをつかって列挙してもらいました。

そのデータを眺めつつ、今回、小中学校での現場での観察などを踏まえて、

マインドマップ化してみました。

対策については述べられていませんが、このような過酷な状況があることをひとりでも多く共有していただけたらなと思い、作成 . . . 本文を読む

よく、-1の平方根(虚数)みたいに、それって何の役に立つんですか? と生徒から来る。もちろん、電子工学では普通に使えなければならないわけだですが、そうじゃない人たちも頭のトレーニングとして、つまり数学って頭の筋トレ的な位置づけもあると思います。

ただ、分野も応用も無限だから、教え導く側は、何を教材にするかはデザインできてなくちゃならない。先人がやったことをすべてトレースしていたらそれだけで人生が終 . . . 本文を読む

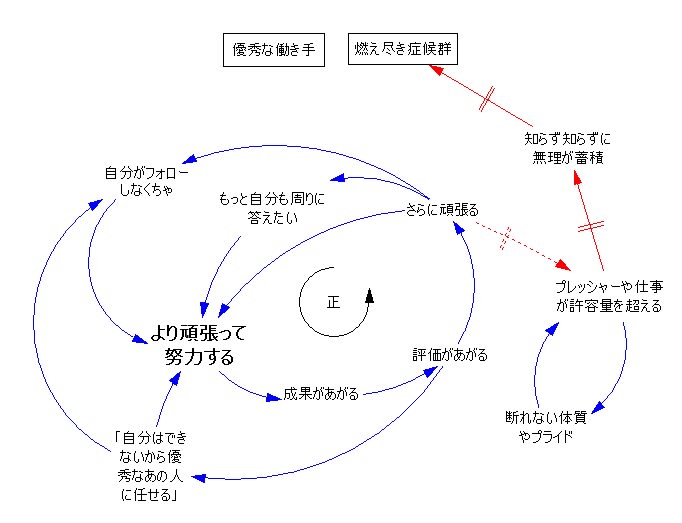

世界一多忙と言われる日本の教師

教師でなくても仕事の多忙によりメンタルストレスがかかり、燃え尽き症候群やうつになる方が増えています。

このシステムはどうなっているのでしょうか。ループ図にしてみました。

頼られるとついついやってしまいがちな方は気を付けた方がよいですね。

また、対策について書かれているサイト

lifehackerについて、記事がありますので紹介します。

記事のリンクは こち . . . 本文を読む

日本の教師は本当にダメなのか? OECD教育局長は高く評価 という記事(THE PAGE 2014/7/14の記事より)

という記事をfacebookのフィードで見かけました。

記事によれば

****ここから引用

OECD非公式教育大臣会合に出席するため来日していたアンドレアス・シュライヒャー教育局長は日本向け発表記者会見で、日本の教師について「非常に素晴らしい。PISA(生徒の学習到達度調 . . . 本文を読む

最近、新しい教育について、ブレインストーミングしたりする機会が増えました。

そこでのアウトプットで共通して出てきた事柄などについて今回紹介したいと思います。

1.個人的にこの先(10年~30年といったスパン)予想される学校や教育ということについて。

・個にあったアダプティブラーニング(学習のペースがフレキシブルである。個々の生徒のマルチプルインテリジェンスを意識した教授法)が進む。

ただし、 . . . 本文を読む

毎週火曜の夜は、渋谷のとある教室で、teacherscollegeという塾のファシリテーターを担当しています。

これから教員採用試験を受け、各自治体の採用を目指しているいわゆる”教員の卵”の養成塾です。

ここでは、毎週火曜日に定例会をしているのですが、その運営は「学習する学校」をめざしています。

塾スタッフが関わるのは最低限で、あくまで参加者の自主的な運営、学びあいによる学習を実現しています。 . . . 本文を読む

未来の学校(2050年ベース)を提案してみたいと思います。

<<注意事項>>

1)暫定版なので今後、追記・修正をする可能性があります。

2)未来予測の部分と、著者(福島)が理想とするところが混在します。

3)実現可能性については、未知です。あくまで福島個人のデザインとしてご参照ください。

<<未来の学校(2050ベース)>>

☆1 そもそも”教育”や”学校”は何のために存在するか?

私 . . . 本文を読む

シンポジウムとかフォーラム、勉強会、セミナーについては、興味ある人は自主的にやってくる。そういった場にやってくる人たちはいろいろなチャンネルで自分なりに問題意識を持っていて、何らかの取り組みを既に個人でしている人も多い。だから、これらが追加情報の取得とか知見を深めるという意味はあるでしょう。

しかし、これからの時代に必要なのは、いかに波紋を社会に広げていくかという部分のような気がします。

一部 . . . 本文を読む