こんにちは、特急秩父路です。

念願の出雲大社へ参拝してきました。果たして御利益は得られたのでしょうか…?(笑)

出雲大社への最寄り駅「出雲大社前」の駅舎は洋風レトロな見た目をしています。なんとこの駅舎、国の登録有形文化財と近代化産業遺産に登録されているそうです。いやはや、さすが大社のお膝元、お見逸れいたしました(笑)

少し歩くと大鳥居が見えてきました。実はこの写真を撮影した直後に強風で傘が煽られ折れてしまいました(汗)電鉄出雲市駅を出た時は小雨だった雨も土砂降りとなっており、もしかして、呪われちゃったのでしょうか…?(汗)

いわゆる「松の参道」を通り抜けると

拝殿が見えてきます。大きさがケタ違いで圧倒されました(笑)

しめ縄で有名な神楽殿は本殿の西側にあり、本殿側から横道に入って到着しました。

あれ?本殿は見てこなかったのかって?畏れ多く撮影していないだけです(笑)またの名をビビりと言います

ちなみに特別行事を除き、個人の趣味の範囲で撮影可だそうです。これを知ったのは訪問から1年経たコレを書いている最中なのですが…(笑)

大鳥居の前に戻ってくる頃には雨も上がっていました。骨が2本も折れた傘を手に駅のほうへトボトボと歩いて行きます(笑)

駅舎をちょっと過ぎたところに、降りる際に見かけたデハニ52の入口があります。せっかくなので見ていくことにします。

手動扉から入る前に車体側面を見てみると等間隔にリベットが並んでいました。今の鉄道車両には見られないデザインですね。(しかしどこにピントを当ててるんだか…呆)

ハンドルとブレーキ、メーター類のみのシンプルな運転台や、木目とニスの香りがどこか懐かしい客室内をあちこち観察させていただきました。

こうやって前面展望をしていると、木の床下から吊り掛けモーターの豪快な音が聞こえてきそう…ですが、そんなに古くない人間ですので現役時代は想像しかできないのがちょっと残念(?)

30分ほど一人でキャッキャッとはしゃぎ(苦笑)、外に出てみると最新鋭7000系との並びが。1世紀で鉄道車両はだいぶ進化したんだなぁと感じる光景でした。

再び駅を離れ、今度は出雲大社とは反対方向へ向かってみます。実は大社ともう1つ行きたかった場所がありまして…

ヒントはこちら。このバス停からもうちょっと先に進むと

ありました、旧大社駅です。我が地元秩父でもこんなに大きな駅はあるかないか程度くらいですが(笑)、こちらの駅は残念ながら廃駅となって四半世紀が過ぎました。とはいえレトロな外観やズラリと並ぶラッチからは往年の姿が想像できますね。

プラットホームとSLの代名詞「D51」も残されています。ここまでの夜行列車の旅、ここからの普通列車の旅、この駅がいろんな情景を描いてきたんだろうなぁ…と本日2回目の「ちちぶじ想像タイム」が発動です(笑)

とはいえこの光景、ステンレスのイマドキな車両でも似合いそうですね。廃止されてしまったのが残念です。

プラットホームの段差部分には「稲葉の白うさぎ」が描かれた鉄板が敷いてありました。そういえば出雲が舞台でしたね。なかなかオシャレなことをやってくれますねぇ(笑)

出雲大社駅に戻ってくると、先ほどデハニ52とのツーショットに出演していただいた7000系が出発準備中。行先表示器を見てみると…

まさかの特急!最新鋭の車両がインバーターの音を奏でながら颯爽と走り抜けるという、地方らしかぬ展開…かと思いきや、こちらは後発だとか。では先発はどなたがいらっしゃるのかと横を見てみれば

7000系とは打って変わって行先表示器がやる気なしなしの2100系「しまねっこ号」(笑)一応反対側の先頭車はちゃんと行先を出してましたけど…(笑)

ということで、ロングシートのど真ん中に鎮座する「しまねっこ」と向かい合わせに座り電鉄出雲市駅へと戻ります。

見づらいですが京王帝都電鉄車の証である「KTR」マークがスピーカーに残っていました。

途中でデハニカラーの2100系とすれ違い。いろんなカラーバリエーションがあって楽しいですね。

電鉄出雲市駅に戻ってきました。って、またお前かいな(笑)「楯縫」編成に始まり「楯縫」編成に終わった(実際には乗っていませんが…)ところで今回の一畑乗車はおしまい。

気付けば時刻は午後3時。おやつの時間としたいところですが、ここでお昼ご飯にしましょう。

JR出雲市駅構内にあるそば屋さんで「出雲そば」なるご当地そばをいただきます。だし汁自体をそばの入った器に入れ、その上に薬味を載せて食べるのが特徴です。調べてみると、わんこそば、戸隠そばに次ぐ「日本三大そば」のひとつなんだそうで。これはお見逸れいたしました…(笑)

ホームへと入り、しばらく撮影タイム。だいぶロングラン運用なキハ47形や

パノラマ展望席が特徴な381系(山陰地方デスティネーションキャンペーンラッピング付き)

前回は岡山で見かけたキハ187系などなどを見送り

米子行きワンマンヨンマルでいざ(ようやく?)移動です。

午前中は一畑電車の車窓から眺めた宍道湖を、今度はJR車の窓から眺めます。

出雲市から30分、松江に到着です。

しばらく停車するようで、向かい側のホームからパシャリ。長時間停車のことを「バカ停」というのもだいぶおじさん世代になってしまったようです(ボソリ

駅前バスロータリーでは早速なんか変なエルガミオがお出迎え(笑)微妙に原型を保ったままレトロな仕上がりとなっています。元は2001年に運行開始した「ルイス・C・ティファニー庭園美術館&フォーゲルパークライン」用に導入されたそうですが、路線そのものが短命に終わったために現在はレイクライン用となっているそうです。中扉がグライドスライドドアというのも変態ポイント(?)ですね(笑)

個性的な見た目のおかげで、赤ベースの一畑バスでは珍しいオレンジ塗装のエルガミオを見ても何とも思わないくらに耐性ができてしまいました(笑)

ちなみにこのオレンジミオ、元は100円(のちに値上げ)で乗車できる「まつえウォーカー」用でしたが、路線廃止により現在は出雲市内循環線で運行されているそうです。よく見るとナンバーも希望で「・100」ですね。

全国的にも希少な西日本車体工業58MC車体のジャーニーKも見ることができました。

松江駅構内でお土産を購入し、再び列車に乗ります。次はキハ47かな、念願のキハ126系かな…なんて待っていたら

まさかの電車(笑)しかも見事なまでに改造車です。先ほどのエルガミオといい、103系顔の115系といい、これらのおかげで「松江=変な乗り物の集う場所」という偏見が生まれてしまいました(笑)松江市民の皆さん、ごめんなさいm(__)m

外見は体質改善済みなのに内装はそのまま、JR西日本で時々みられる適当簡易仕様です(笑)

岡山からの超ロングラン運用なだけあり、運賃表もギッシリ。特急でも3時間は余裕でかかったので、普通列車では5時間くらいかかるのでしょうか。まさか全区間乗り通すツワモノ(?)はいないとは思いますが、短区間でも駅間距離が長い路線なのでフカフカの国鉄型車両シートなのが救いですね(笑)

で、出雲市駅に戻ってきてしまいました。なぜ戻ってきちゃったかは後述させていただくとして、先ほどの食パンスタイルな先頭車とは反対側の先頭車(といっても2両編成なのでどちらも先頭車ですが笑)を覗いてみると

安心の115系スタイルですね(笑)折り返しで岡山へと戻って行きました。運用によっては隣の西出雲まで行くこともあるようです。

すっかり日も暮れ、次に向かった先は駅前のバスロータリー。そう、ここから高速バスで移動します。

実はこのジェイアールバス「急行みこと号」が初めての高速路線バスです。ここから終点の広島駅のひとつ手前の停留所である「広島バスセンター」まで3時間、さすがに外は真っ暗なので車窓は楽しめませんでしたが座席でゆったりと過ごさせていただきました。なお夜なのとバスという特性上、写真はほぼゼロ。まぁ初めての高速路線バスだし、慣れていないのもあるから、ね?(笑)

ということで広島に到着しました。今宵は広島で一泊です。2日目無事?に終了、お疲れ様でした(笑)

以前から行きたかった「出雲大社」と「旧大社駅」を堪能できた反面、それ以外がサラーっと流れ気味でしたが(笑)、景色や趣味的な面でも良い場所で想像以上に楽しかったですのでぜひ再訪したいです。

3日目は広島からスタート。ここでも行きたかった場所がありまして…(笑)

次回もどうぞよろしくお願いします!

念願の出雲大社へ参拝してきました。果たして御利益は得られたのでしょうか…?(笑)

出雲大社への最寄り駅「出雲大社前」の駅舎は洋風レトロな見た目をしています。なんとこの駅舎、国の登録有形文化財と近代化産業遺産に登録されているそうです。いやはや、さすが大社のお膝元、お見逸れいたしました(笑)

少し歩くと大鳥居が見えてきました。実はこの写真を撮影した直後に強風で傘が煽られ折れてしまいました(汗)電鉄出雲市駅を出た時は小雨だった雨も土砂降りとなっており、もしかして、呪われちゃったのでしょうか…?(汗)

いわゆる「松の参道」を通り抜けると

拝殿が見えてきます。大きさがケタ違いで圧倒されました(笑)

しめ縄で有名な神楽殿は本殿の西側にあり、本殿側から横道に入って到着しました。

あれ?本殿は見てこなかったのかって?畏れ多く撮影していないだけです(笑)

ちなみに特別行事を除き、個人の趣味の範囲で撮影可だそうです。これを知ったのは訪問から1年経たコレを書いている最中なのですが…(笑)

大鳥居の前に戻ってくる頃には雨も上がっていました。骨が2本も折れた傘を手に駅のほうへトボトボと歩いて行きます(笑)

駅舎をちょっと過ぎたところに、降りる際に見かけたデハニ52の入口があります。せっかくなので見ていくことにします。

手動扉から入る前に車体側面を見てみると等間隔にリベットが並んでいました。今の鉄道車両には見られないデザインですね。(しかしどこにピントを当ててるんだか…呆)

ハンドルとブレーキ、メーター類のみのシンプルな運転台や、木目とニスの香りがどこか懐かしい客室内をあちこち観察させていただきました。

こうやって前面展望をしていると、木の床下から吊り掛けモーターの豪快な音が聞こえてきそう…ですが、そんなに古くない人間ですので現役時代は想像しかできないのがちょっと残念(?)

30分ほど一人でキャッキャッとはしゃぎ(苦笑)、外に出てみると最新鋭7000系との並びが。1世紀で鉄道車両はだいぶ進化したんだなぁと感じる光景でした。

再び駅を離れ、今度は出雲大社とは反対方向へ向かってみます。実は大社ともう1つ行きたかった場所がありまして…

ヒントはこちら。このバス停からもうちょっと先に進むと

ありました、旧大社駅です。我が地元秩父でもこんなに大きな駅はあるかないか程度くらいですが(笑)、こちらの駅は残念ながら廃駅となって四半世紀が過ぎました。とはいえレトロな外観やズラリと並ぶラッチからは往年の姿が想像できますね。

プラットホームとSLの代名詞「D51」も残されています。ここまでの夜行列車の旅、ここからの普通列車の旅、この駅がいろんな情景を描いてきたんだろうなぁ…と本日2回目の「ちちぶじ想像タイム」が発動です(笑)

とはいえこの光景、ステンレスのイマドキな車両でも似合いそうですね。廃止されてしまったのが残念です。

プラットホームの段差部分には「稲葉の白うさぎ」が描かれた鉄板が敷いてありました。そういえば出雲が舞台でしたね。なかなかオシャレなことをやってくれますねぇ(笑)

出雲大社駅に戻ってくると、先ほどデハニ52とのツーショットに出演していただいた7000系が出発準備中。行先表示器を見てみると…

まさかの特急!最新鋭の車両がインバーターの音を奏でながら颯爽と走り抜けるという、地方らしかぬ展開…かと思いきや、こちらは後発だとか。では先発はどなたがいらっしゃるのかと横を見てみれば

7000系とは打って変わって行先表示器がやる気なしなしの2100系「しまねっこ号」(笑)一応反対側の先頭車はちゃんと行先を出してましたけど…(笑)

ということで、ロングシートのど真ん中に鎮座する「しまねっこ」と向かい合わせに座り電鉄出雲市駅へと戻ります。

見づらいですが京王帝都電鉄車の証である「KTR」マークがスピーカーに残っていました。

途中でデハニカラーの2100系とすれ違い。いろんなカラーバリエーションがあって楽しいですね。

電鉄出雲市駅に戻ってきました。って、またお前かいな(笑)「楯縫」編成に始まり「楯縫」編成に終わった(実際には乗っていませんが…)ところで今回の一畑乗車はおしまい。

気付けば時刻は午後3時。おやつの時間としたいところですが、ここでお昼ご飯にしましょう。

JR出雲市駅構内にあるそば屋さんで「出雲そば」なるご当地そばをいただきます。だし汁自体をそばの入った器に入れ、その上に薬味を載せて食べるのが特徴です。調べてみると、わんこそば、戸隠そばに次ぐ「日本三大そば」のひとつなんだそうで。これはお見逸れいたしました…(笑)

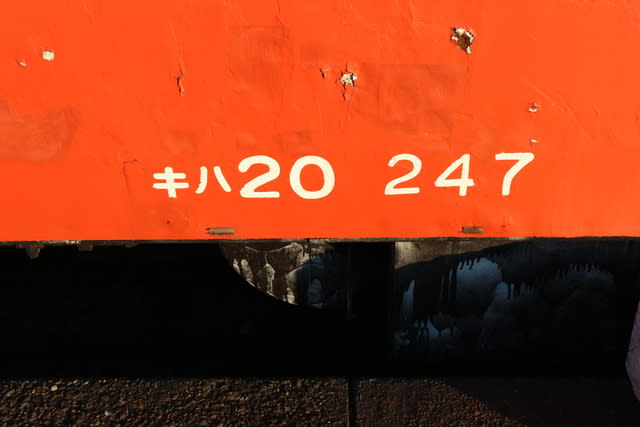

ホームへと入り、しばらく撮影タイム。だいぶロングラン運用なキハ47形や

パノラマ展望席が特徴な381系(山陰地方デスティネーションキャンペーンラッピング付き)

前回は岡山で見かけたキハ187系などなどを見送り

米子行きワンマンヨンマルでいざ(ようやく?)移動です。

午前中は一畑電車の車窓から眺めた宍道湖を、今度はJR車の窓から眺めます。

出雲市から30分、松江に到着です。

しばらく停車するようで、向かい側のホームからパシャリ。長時間停車のことを「バカ停」というのもだいぶおじさん世代になってしまったようです(ボソリ

駅前バスロータリーでは早速なんか変なエルガミオがお出迎え(笑)微妙に原型を保ったままレトロな仕上がりとなっています。元は2001年に運行開始した「ルイス・C・ティファニー庭園美術館&フォーゲルパークライン」用に導入されたそうですが、路線そのものが短命に終わったために現在はレイクライン用となっているそうです。中扉がグライドスライドドアというのも変態ポイント(?)ですね(笑)

個性的な見た目のおかげで、赤ベースの一畑バスでは珍しいオレンジ塗装のエルガミオを見ても何とも思わないくらに耐性ができてしまいました(笑)

ちなみにこのオレンジミオ、元は100円(のちに値上げ)で乗車できる「まつえウォーカー」用でしたが、路線廃止により現在は出雲市内循環線で運行されているそうです。よく見るとナンバーも希望で「・100」ですね。

全国的にも希少な西日本車体工業58MC車体のジャーニーKも見ることができました。

松江駅構内でお土産を購入し、再び列車に乗ります。次はキハ47かな、念願のキハ126系かな…なんて待っていたら

まさかの電車(笑)しかも見事なまでに改造車です。先ほどのエルガミオといい、103系顔の115系といい、これらのおかげで「松江=変な乗り物の集う場所」という偏見が生まれてしまいました(笑)松江市民の皆さん、ごめんなさいm(__)m

外見は体質改善済みなのに内装はそのまま、JR西日本で時々みられる

岡山からの超ロングラン運用なだけあり、運賃表もギッシリ。特急でも3時間は余裕でかかったので、普通列車では5時間くらいかかるのでしょうか。まさか全区間乗り通すツワモノ(?)はいないとは思いますが、短区間でも駅間距離が長い路線なのでフカフカの国鉄型車両シートなのが救いですね(笑)

で、出雲市駅に戻ってきてしまいました。なぜ戻ってきちゃったかは後述させていただくとして、先ほどの食パンスタイルな先頭車とは反対側の先頭車(といっても2両編成なのでどちらも先頭車ですが笑)を覗いてみると

安心の115系スタイルですね(笑)折り返しで岡山へと戻って行きました。運用によっては隣の西出雲まで行くこともあるようです。

すっかり日も暮れ、次に向かった先は駅前のバスロータリー。そう、ここから高速バスで移動します。

実はこのジェイアールバス「急行みこと号」が初めての高速路線バスです。ここから終点の広島駅のひとつ手前の停留所である「広島バスセンター」まで3時間、さすがに外は真っ暗なので車窓は楽しめませんでしたが座席でゆったりと過ごさせていただきました。なお夜なのとバスという特性上、写真はほぼゼロ。まぁ初めての高速路線バスだし、慣れていないのもあるから、ね?(笑)

ということで広島に到着しました。今宵は広島で一泊です。2日目無事?に終了、お疲れ様でした(笑)

以前から行きたかった「出雲大社」と「旧大社駅」を堪能できた反面、それ以外がサラーっと流れ気味でしたが(笑)、景色や趣味的な面でも良い場所で想像以上に楽しかったですのでぜひ再訪したいです。

3日目は広島からスタート。ここでも行きたかった場所がありまして…(笑)

次回もどうぞよろしくお願いします!