エイペックスxtx200ファーストステージ(FSR)の分解手順です。

せっかく分解するので、APEKSファーストステージの仕組みやそれぞれのパーツの意義についても考えていきます。なので、文章はかなり長くなります。てっとり早く分解したい方はメカニズムについての文章は無視してください。

DIYでのオーバーホールについて、注意事項などはこちら↓

http://blog.goo.ne.jp/diving-snowman/e/5388556c7160e1e6e517387ba32111de

分解だけでなく、オーバーホール全体の手順についてはこちら↓

http://blog.goo.ne.jp/diving-snowman/e/723ea4d84c2f856bccfcf80cf9de04ff

組み立て手順はこちら↓

http://blog.goo.ne.jp/diving-snowman/e/d93c9dbb31eae59b08ac417b98ac4ea4

メンテナンスマニュアル(英語)をダウンロードできる外部サイトはこちら↓

http://www.frogkick.dk/manuals/apeks/

最終的に分解できればどういった手順でも良いのだけれど、一応メーカーのメンテナンスマニュアルの通りに進めていきます。メンテナンスマニュアルの中で、少なくとも分解図は印刷して全体像と部品の位置関係を把握しておいた方が良いと思います。手順はマニュアル通りに進めますが、工具は手持ちの工具を使用します。例えば、メンテナンスマニュアルではモンキレンチを使っている場所は1つもありません。サイズごとの純正のスパナを使うことになっています。でも多くの種類のスパナを揃えることは効率的ではないので僕はモンキレンチを使っているし、教えていただいた器材店でもモンキレンチを使っていました。

【ホースとプラグの取り外し】

まず、中圧・高圧ホースと、ホースがないところに付いているプラグを全て取り外します。

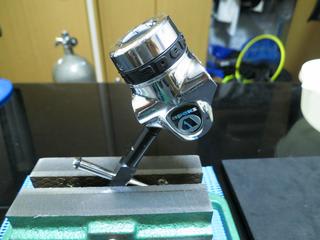

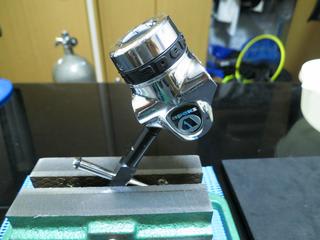

マニュアルでは、ここからはファーストステージ ワークハンドルという、ポートにねじ込む道具を使って固定して作業するようにと書いてあります。おそらく、バイスで直接挟んで本体にキズを付ける可能性をなくしたいんだと思いますが、正直この道具を使わなくても良いと思います。

【バランスプラグ一式の取り外し】

バランスプラグという、ファーストステージの心臓部を取り外します。

6mmの六角レンチでファーストステージの底にあるバランスプラグを緩めて外します。

こんな感じで、まとまって外れます。

外れたら、部品を分解。

左から、高圧バルブ、スプリング、バランスプラグ。

最重要部品の高圧バルブ(これを高圧シートという人もいる)。こちらは消耗品で指定交換部品。

バランスプラグには外側に2つ、内側に1つのOリングが付いている。ファーストステージ本体の構造とこのバランスプラグによって、高圧バルブは前からも後ろからも中圧で押されることになり、高圧バルブの運動方向にかかる気圧が相殺されるため、タンクの残圧によって中圧値が左右されないバランスタイプのファーストステージとなる。

Oリングを全て外します。Oリングを外すときに、Oリングの溝を傷つけないように注意。特に小さい2つのOリングは高圧と中圧を分けるところなのでとても重要な部分。

<コラム:ファーストステージのバランスタイプとスタンダードタイプ>

レギュレーターのカタログを見ていると、バランスダイアフラムタイプとかバランスピストンタイプとかいった単語が出てきます。そもそも、バランスタイプって何なんでしょうか。

一言で言うと、「タンクの残圧によって中圧値が左右されにくい仕組み」です。バランスではないタイプのスタンダードピストンタイプのファーストステージでは、タンクの残圧が少なくなると中圧値が下がり、息を吸うのに少し力が必要になります。

メカニズムは、玄関のドアをイメージすると分かりやすいかと思います。

内開きや外開きのドアの場合、風が強い時にとても開けにくかったり、「バンっ」と急に開いてしまったりすることがあると思います。

これがスタンダードタイプ(アンバランスタイプ)のファーストステージの仕組みに似ている。外開きのドアだとして、仮に屋外の気圧が高かったとすると、ドアを開けるのにとても力が必要。屋内外の気圧差がドアの開け閉めに必要な力に大きな影響を与えます。これは、ドアの運動方向が圧力による力を受ける方向(風が吹く方向)と平行になっているから。

部屋の内外の気圧にほとんど左右されないドアの仕組みがあります。そう、スライドドア、引き戸です。スライドドアだったら、風が強い日でも簡単に開け閉めできます。これは、ドアの運動方向が圧力による力を受ける方向(風が吹く方向)と垂直になっていて、屋内外の気圧差がドアの開け閉めに影響しないから。実際にはスライドドアでも摩擦力などが変化して少しは開けにくくなりますが。。

バランスタイプのレギュレーターはこのスライドドアに相当します。

じゃあ全てのレギュレーターをバランスタイプにすればいいのでは?と思うかもしれないけれど、バランスタイプにすると必要な部品も多くなり、値段も高くなってしまうのでSプロやアクアラングの一番安いレギュレーターはスタンダードタイプ。

僕が以前使っていたアクアラングのカリプソもスタンダードピストンタイプのレギュレーター。

http://blog.goo.ne.jp/diving-snowman/e/161776be426d7e664ab078881e134058

僕は吸気抵抗があまり気にならない人間なので、カリプソでも十分快適に使っていた。残圧が少なくなると少しだけ吸いにくくなるような気もするけれど、そんなに気にならないし、「残圧少なくなって来てるぞー!」って警告してくれるようで悪くないと思っている。部品の数が少なくてシンプルなので故障のリスクも低いし、交換部品も減るからオーバーホールも安く済むし。

そんな大好きなカリプソを今は予備にしてメインとして使っていないのは、xtx200とカリプソを持っていてあえてカリプソを使うのは何かもったいない気がするから。あまり吸気抵抗を気にしない自分にとって、APEKSのレギュレーターはもったいないかもしれません。あ、でも交換部品が僕でも手に入るってことはAPEKSの代え難いメリットではあります。

ちなみに、ピストンタイプとダイアフラムタイプの違いは、水圧(周囲圧)を感知する部分の部品が硬い板になっているのがピストンタイプで、軟らかい素材(ダイアフラム)になっているのがダイアフラムタイプです。ダイアフラムは壁の役割もバネのような役割も持ちます。ダイアフラムタイプは海水がファーストステージ内に入ってこない仕組みにしやすく、寒冷地で凍るかもしれない場所や水が汚ーい場所で安心して使えたり塩噛みしにくいというメリットがありますが、ダイアフラム自体が消耗品なので交換部品が高くなるデメリットもあります。

随分と話がそれた。作業に戻ります。

【ドライシールドチャンバーの取り外し】

ここで特殊工具の引掛ピンスパナを使って、エンドキャップを緩めて外します。

エンドキャップにくっついいている軟らかいダイアフラムを外します。この軟らかいダイアフラムのおかげで、水をファーストステージの内部に入れずに周囲の圧力を感知することができる。

トランスミッターは乗っているだけ。

トランスミッター外すとこんな感じ。ファーストステージの調整の際にここを六角レンチで動かします。そうすると内側にあるスプリングの長さが変わり、弾性力が変わり、中圧値が変わります。

黒いゴムでできたロゴ入りの飾りを外します。

そうすると六角形の金属部分が現れるので、そこに大きなモンキレンチを引っ掛けて緩めて外します。

結構なトルクで締め付けられているので、この辺からはファーストステージを直接バイスで挟んで作業した方が良いと思います。メンテナンスマニュアルでは最後まで先述のファーストステージ ワークハンドルを使うように書いてあるけれど、大きな力がかかるので正直これだけでは心もとない。バイスに直接はさむといっても、キズが付かないように間にはゴムか何かをはさむ必要はあります。

で、大きなモンキレンチで緩めて外す。かなりのトルクで締め付けられていた。

スプリングと一緒に外れます。

スプリングは外すだけ。この辺はドライシールドチャンバーの中なので、問題なく使っていれば塩やサビはないはず。

本体部分にはプラスチックのスプリングキャリアーがあるので外す。その下に灰色のちょっと硬めなダイアフラムがあるので、それも外す。教えてもらった器材店では針のようなものを刺して牛乳ビンのフタのように外していた。まぁこの部分は針が突き抜けて金属部分に当たっても特に問題がない部分なのでその方法で良いらしい。

でも、針を使わなくても、Oリングを外す道具で端の方からやさしく外すことができるし、メンテナンスマニュアルでもそう書いてある。向こう側が見えないのに針を刺すのは何となくこわい。

灰色のダイアフラムを外すとこんな感じで、バルブリフターが乗っかっている。

バルブリフターは外すだけ。万が一この辺に塩やサビがあれば、どこかから誤って水が入ってしまった証拠です。圧力の関係で、入ってくるとしたらおそらくタンクとの接続部でしょうね。タンクバルブを開けた瞬間にどこかに付いていた海水が入ったか、器材洗いの時に真水が入ったか。

<コラム:オーバーバランスドダイアフラムの仕組み>

ちょっと脱線します。

トランスミッターの面積とスプリングキャリアーの違いが、APEKSのレギュレーターの特徴である、オーバーバランスドダイアフラムの仕組み。

2つの位置関係はこんな感じ。深場に行った時に外側の軟らかなダイアフラムを通じて黒のトランスミッターが押されて、その力が白のスプリングキャリアーに伝わり、ダイアフラム越しにバルブリフターに伝わって、高圧バルブを持ち上げる。

まず、外側の軟らかなダイアフラムを通して黒のトランスミッターに水圧と(ほぼ)同じ圧力がかかる。圧力はは単位面積あたりの力。その力が白のスプリングキャリアに伝わる。白のスプリングキャリアは黒のトランスミッターよりも面積が小さいので、単位面積あたりの力が水圧よりも大きくなり、その力が灰色のちょっと硬めなダイアフラムを介してバルブリフターに伝わり、高圧バルブを持ち上げ、その分の中圧値が上がる。普通のレギュレーターだと水中での中圧値は「陸上での中圧値+その水深での水圧」になるけれど、このレギュレーターではこの「水圧よりも大きくなった分の力」も中圧値に加わるため、「オーバー」バランスドダイアフラムとメーカーが名付けて宣伝しています。ちなみに「バランスド」の部分はタンクの残圧に左右されない仕組みで、上に書いたようにバランスプラグとファーストステージ本体の形状によってつくられています。

白のスピリングキャリアの下にあるのが硬い板ではなくてダイアフラムだというのも、この仕組みを可能にしている要因の1つ。硬い板でできたいわゆるピストンタイプだと、力の伝わり方が板全体で均一になってしまうので、こういった「オーバー」バランスドの仕組みにはならない。この灰色のダイアフラムの硬さと形状と弾性が絶妙に設計されている。

深場で吸気抵抗が高くなる要因の1つとして、気体が濃くなることが挙げられる。

ストローで水を飲むのとシェイクを飲むので、どっちの方が吸う力が必要?

深場での空気は、シェイクほどではないけれど、密度が濃いため吸い込むのに力が必要。それを、浅場よりもファーストステージの圧力(つまり中圧値)とセカンドステージの圧力(つまり周囲圧)の差を広げることによってサポートしようというのが、オーバーバランスドダイアフラムという仕組み。浅場でも深場でも吸い心地が変わらないように調整されているみたい。

このオーバーバランスドダイアフラムの特許をAPEKSが持っているので、アクアラングはその技術を利用したいがためにAPEKSを買収して傘下に入れたというウワサを聞きます。実際、アクアラングの最上位レギュレーターのレジェンドでは、このオーバーバランスドダイアフラムの技術を使っています。

では話を元に戻して次の手順に移ります。

【ヨーククランプの取り外し】

まず、ヨークスクリューを緩めて、ヨークスクリューとダストキャップを外す。

19mmのメガネレンチを使って、ヨーククランプコネクターを外す。普通のスパナでは幅がありすぎてヨーククランプにぶつかって挟めないので、上の写真のようにメガネレンチを使うしかないと思っていた。

でも器材店で、巨大モンキレンチでヨーククランプごとコネクターを挟む方法を教えてもらった。これなら、サイズぴったりのメガネレンチがなくても作業できる。オーバーホール業者ならこのことは当たり前なんだろうけれど、自分としては「こんな工夫があったんだ!」とびっくりした瞬間だった。

外したらこんな感じ。Oリングは内側にしか付いていないため、ネジの部分はOリングで遮断されずに塩噛みしている。もともと結構なトルクで締め付けられている場所だけれど、この塩噛みによって余計にゆるめにくいんだと思う。

もちろんOリングも外します。

ヨーククランプコネクターにはフィルターが付いているので、割り箸などの棒で突っついてフィルターを外す。箸を床に叩きつけるくらいの大きな力が必要。フィルターは新しいものに交換するので壊れてもよいため、思い切って叩きつけてOK。

フィルター外れました。

XTX200(FSR)以外の1stステージは、ここで分解終了。

【リムーバブル高圧シートの取り外し】

ここが、XTX200(FSR)だけの場所。これが最後の分解作業です。下で述べるようにこの存在を知らない方もいるようだけれど、とても重要な部分だしそこに消耗品のOリングを使っているので、そのOリングを交換する必要があります。

ダイアフラム側の、バルブリフターが入っていた穴から細い棒を入れて、中に固定されているリムーバブル高圧シートを押し出す。この金属のシートのことをオリフィスと言う人もいる。

押し出した。この部品があるのはXTX200(FSR)だけ。他のAPEKSのファーストステージのシートはレギュレーターの本体と一緒になっている。最上位機種のXTX200だけ、「リムーバブル」シートという名前の通り、高圧シートを外せるようになっている。高圧シートを外せることには長所も短所もある。

[長所]

万が一高圧シートに傷ついたときに、本体を丸ごと替えなくても、この高圧シートのみを取り替えれば修理できる

[短所]

高圧シートと本体の間にはOリングが入っている。Oリングという消耗部品が1つ増えるので、不具合の出る可能性がある場所が1つ増えることになる。また、オーバーホールで高圧シートを付け外しするときに誤って傷つけてしまうことがある。

実は、オーバーホールを教えていただいたお店でxtx200のリムーバブル高圧シートについて聞いたら「APEKSのファーストステージは全て本体と一体型で、高圧シートは外せない。高圧シートが外れたのは昔のモデルじゃないかな、現行品は一体型だよ。」と教わりました。実際はマニュアルにも書いてあるように取り外しできるし、見て分かるようにそこにはOリングが使われている。

…ということはこのリムーバブル高圧シートの存在知らないのかな。そうだとしたら、オーバーホールの時にここのOリング交換していないのかな。ここは可動部分ではないとはいえ、高圧と中圧を分けるところなのでとても重要部分。交換しないとまずいと思うのだけれど。。

他のお店でも、ここのリムーバブル高圧シートの存在を知らないのかな?と疑うような記事があった↓

http://asahiscuba.ti-da.net/e3293014.html

オーバーホール屋さんで器材全般、特にAPEKSの器材についてはとても詳しいお店なんだけれど。この記事によると、

・高圧のオリフィス(シートのこと)の歯を傷つけて研磨した痕跡があるとのこと

・「Apeksの場合、高圧オリフィスはボディと一体式なので、問題があってもこの部分だけの交換ができず、そうなるとボディごと交換しなければなりません。ボディだけで42,000円・・・。」とのこと。

こういう時のためのリムーバブル(取り外しのできる)高圧シートで、ここの小さなパーツだけ変えてあげれば良いのに、どうしてせっかくのメリットを生かさないのだろうか。結局使えないまま客に返却されることになったそうなので、このファーストステージは破棄されたでしょうね。もったいない。そして客もかわいそう。

というか、オリフィスはボディと一体式でこの部分だけの交換ができないって書いてあるので、このリムーバブル高圧シートの存在を知らないのでは?分解写真にも、高圧シートを外した様子が見られない。高圧シートの歯を傷つけた痕跡があるならそこを写真で載せるのが普通だと思うけれど、載せていないということは、高圧シートを取り外せることを知らないでボディにくっついたままにしていて、高圧シートが奥まった場所にあるため光を当てて撮影することができなかったのではないかと予想しています。

リムーバブル高圧シートを外していないのであれば、この中圧値の異常は高圧シート自体ではなくて高圧シート周りのOリングだった可能性もある。ここのOリングはリムーバブル高圧シートを外さないと確かめることができない。もしOリングの劣化が原因だったらとても安くで直るのに。

どんなに経験を積んだ人でも、知らないことはできない。

メーカーのオーバーホールマニュアルには、「オーバーホールする時は必ずマニュアルを開いて置いておくこと。記憶に頼ってはならない。(英語の和訳)」と書かれている。今回オーバーホールを教えていただいたお店の方も、↑の記事のお店の方も、ベテランの技術者の方で、知識も技術も経験もあることを僕は知っている。そんな方々だからこそ、今さらメンテナンスマニュアルなんて開いて読むことはないんだろうと思う。

でも、やっぱり基本に戻ることは大切。僕自身の職種でもそう。基本を疎かにして自己流に走ると、思わぬところで足をすくわれる。

この2つのお店では、オーバーホールの時に、リムーバブル高圧シートのOリングを交換していないんだろうなぁと予想しています。だって、存在を知らないみたいだから。でもOリングは消耗品ですからね。ここのOリングが消耗して高圧の空気が中圧室に漏れるようになってしまった時がこの器材の寿命でしょうか。Oリングを変えればいいだけなのに。とても良い器材なのにもったいない。こういうメンテナンスをするお店が多いのであれば、XTX200(FSR)は避けた方が良いと思います。リムーバブル高圧シートの長所を生かせず、短所のみが残り、その短所は致命的になるので。

話がそれた。とてもそれた。話を戻します。

そのリムーバブル高圧シート。こうやって高圧シートだけ取り外せる。中心は円形の刃になっているのが分かると思います。周りには見ての通りOリングがあります。もちろん外して交換します。

樹脂でできた高圧バルブと、金属の円形の刃になっている高圧シートがこのように密着して、真横方向から来るタンクからの高圧の空気を制御している。このバルブとシートの間に隙間ができると高圧シートの刃で囲まれた円から空気が中圧室に流れ込んで中圧室の圧力が上がり、中圧室が規定の圧力になったらまた高圧バルブがシートに押し込まれてタンクからの高圧の空気は遮られる。セカンドステージなどで空気を消費するたびにこのピストン運動が繰り返され、中圧値を一定に保っています。このペアはファーストステージの中で最重要部品。この2つの部品には決してキズを付けないようにとても丁寧に扱います。

向かって右が新品、左が使用後。高圧バルブの接触面にうっすらと円形の線が付いている。この線が高圧シートの刃が当たっていた痕。この高圧バルブを一回外した後に再利用しようとするとこの刃の当たる場所が全く同じになることはまずないので、隙間ができて空気が漏れてしまうため、1回外したらもう使うことはできないとのことです。確かに、使用後の円形の線を見てみると、バルブの中心ではなく、少し左下方面にずれている気がする。

ファーストステージの分解完了。Oリングは省略してあります。ちなみに、APEKSの場合、交換部品セットの中に全てのOリングが含まれているため、Oリングは全て外して交換します。

どうでしたか?強いトルクで締められているところさえ無事に外せれば意外に簡単にできるのではないでしょうか。

この後、洗浄に移ります。

ちなみに、APEKSのファーストステージであれば仕組みは同じです(Flightは除く)。見た目や部品が少し変わるだけ。もちろん、必要な交換部品セットも同じもの(品番:AP0241)。

XTX100(FST)は95%同じ。XTX50(DST)は90%同じ。他にもDS4、TEK3、UST、US4などありますが、ドライシール&オーバーバランスドの部分があるかどうかの違いくらいで、部品は同じ。FSTとDSTはいずれオーバーホールする予定なので、その時にまた記事にするようにします。現在作成中ですが、セカンドステージに至ってはXTX200、100、50で構造が全く同じで、見た目がちょっと違うだけ。

APEKSのレギュレーターは「小さく軽く」という今の流行とは正反対の作り。ちょっと大きくて重くてデザインもイマイチだけれど、高性能なのにシンプルで堅牢で個人的にはとても好みです。

【更新】

・高圧バルブの新品と使用品の比較写真を追加しました。(2015.12.30)

・オーバーバランスドダイアフラムの仕組みについて、ダイアフラムも大きく関わっていることを追記しました(2015.12.31)

・タイトルを変更し、xtx200(FSR)に限定したものからAPEKSファーストステージの全体的な内容にしました。(2015.12.31)

・他のAPEKSファーストステージと仕組みが同じこと、交換部品も同じことについて追記しました。(2015.12.31)

・ファーストステージのバランスタイプとスタンダードタイプについてのコラムを追記しました。(2015.12.31)

せっかく分解するので、APEKSファーストステージの仕組みやそれぞれのパーツの意義についても考えていきます。なので、文章はかなり長くなります。てっとり早く分解したい方はメカニズムについての文章は無視してください。

DIYでのオーバーホールについて、注意事項などはこちら↓

http://blog.goo.ne.jp/diving-snowman/e/5388556c7160e1e6e517387ba32111de

分解だけでなく、オーバーホール全体の手順についてはこちら↓

http://blog.goo.ne.jp/diving-snowman/e/723ea4d84c2f856bccfcf80cf9de04ff

組み立て手順はこちら↓

http://blog.goo.ne.jp/diving-snowman/e/d93c9dbb31eae59b08ac417b98ac4ea4

メンテナンスマニュアル(英語)をダウンロードできる外部サイトはこちら↓

http://www.frogkick.dk/manuals/apeks/

最終的に分解できればどういった手順でも良いのだけれど、一応メーカーのメンテナンスマニュアルの通りに進めていきます。メンテナンスマニュアルの中で、少なくとも分解図は印刷して全体像と部品の位置関係を把握しておいた方が良いと思います。手順はマニュアル通りに進めますが、工具は手持ちの工具を使用します。例えば、メンテナンスマニュアルではモンキレンチを使っている場所は1つもありません。サイズごとの純正のスパナを使うことになっています。でも多くの種類のスパナを揃えることは効率的ではないので僕はモンキレンチを使っているし、教えていただいた器材店でもモンキレンチを使っていました。

【ホースとプラグの取り外し】

まず、中圧・高圧ホースと、ホースがないところに付いているプラグを全て取り外します。

マニュアルでは、ここからはファーストステージ ワークハンドルという、ポートにねじ込む道具を使って固定して作業するようにと書いてあります。おそらく、バイスで直接挟んで本体にキズを付ける可能性をなくしたいんだと思いますが、正直この道具を使わなくても良いと思います。

【バランスプラグ一式の取り外し】

バランスプラグという、ファーストステージの心臓部を取り外します。

6mmの六角レンチでファーストステージの底にあるバランスプラグを緩めて外します。

こんな感じで、まとまって外れます。

外れたら、部品を分解。

左から、高圧バルブ、スプリング、バランスプラグ。

最重要部品の高圧バルブ(これを高圧シートという人もいる)。こちらは消耗品で指定交換部品。

バランスプラグには外側に2つ、内側に1つのOリングが付いている。ファーストステージ本体の構造とこのバランスプラグによって、高圧バルブは前からも後ろからも中圧で押されることになり、高圧バルブの運動方向にかかる気圧が相殺されるため、タンクの残圧によって中圧値が左右されないバランスタイプのファーストステージとなる。

Oリングを全て外します。Oリングを外すときに、Oリングの溝を傷つけないように注意。特に小さい2つのOリングは高圧と中圧を分けるところなのでとても重要な部分。

<コラム:ファーストステージのバランスタイプとスタンダードタイプ>

レギュレーターのカタログを見ていると、バランスダイアフラムタイプとかバランスピストンタイプとかいった単語が出てきます。そもそも、バランスタイプって何なんでしょうか。

一言で言うと、「タンクの残圧によって中圧値が左右されにくい仕組み」です。バランスではないタイプのスタンダードピストンタイプのファーストステージでは、タンクの残圧が少なくなると中圧値が下がり、息を吸うのに少し力が必要になります。

メカニズムは、玄関のドアをイメージすると分かりやすいかと思います。

内開きや外開きのドアの場合、風が強い時にとても開けにくかったり、「バンっ」と急に開いてしまったりすることがあると思います。

これがスタンダードタイプ(アンバランスタイプ)のファーストステージの仕組みに似ている。外開きのドアだとして、仮に屋外の気圧が高かったとすると、ドアを開けるのにとても力が必要。屋内外の気圧差がドアの開け閉めに必要な力に大きな影響を与えます。これは、ドアの運動方向が圧力による力を受ける方向(風が吹く方向)と平行になっているから。

部屋の内外の気圧にほとんど左右されないドアの仕組みがあります。そう、スライドドア、引き戸です。スライドドアだったら、風が強い日でも簡単に開け閉めできます。これは、ドアの運動方向が圧力による力を受ける方向(風が吹く方向)と垂直になっていて、屋内外の気圧差がドアの開け閉めに影響しないから。実際にはスライドドアでも摩擦力などが変化して少しは開けにくくなりますが。。

バランスタイプのレギュレーターはこのスライドドアに相当します。

じゃあ全てのレギュレーターをバランスタイプにすればいいのでは?と思うかもしれないけれど、バランスタイプにすると必要な部品も多くなり、値段も高くなってしまうのでSプロやアクアラングの一番安いレギュレーターはスタンダードタイプ。

僕が以前使っていたアクアラングのカリプソもスタンダードピストンタイプのレギュレーター。

http://blog.goo.ne.jp/diving-snowman/e/161776be426d7e664ab078881e134058

僕は吸気抵抗があまり気にならない人間なので、カリプソでも十分快適に使っていた。残圧が少なくなると少しだけ吸いにくくなるような気もするけれど、そんなに気にならないし、「残圧少なくなって来てるぞー!」って警告してくれるようで悪くないと思っている。部品の数が少なくてシンプルなので故障のリスクも低いし、交換部品も減るからオーバーホールも安く済むし。

そんな大好きなカリプソを今は予備にしてメインとして使っていないのは、xtx200とカリプソを持っていてあえてカリプソを使うのは何かもったいない気がするから。あまり吸気抵抗を気にしない自分にとって、APEKSのレギュレーターはもったいないかもしれません。あ、でも交換部品が僕でも手に入るってことはAPEKSの代え難いメリットではあります。

ちなみに、ピストンタイプとダイアフラムタイプの違いは、水圧(周囲圧)を感知する部分の部品が硬い板になっているのがピストンタイプで、軟らかい素材(ダイアフラム)になっているのがダイアフラムタイプです。ダイアフラムは壁の役割もバネのような役割も持ちます。ダイアフラムタイプは海水がファーストステージ内に入ってこない仕組みにしやすく、寒冷地で凍るかもしれない場所や水が汚ーい場所で安心して使えたり塩噛みしにくいというメリットがありますが、ダイアフラム自体が消耗品なので交換部品が高くなるデメリットもあります。

随分と話がそれた。作業に戻ります。

【ドライシールドチャンバーの取り外し】

ここで特殊工具の引掛ピンスパナを使って、エンドキャップを緩めて外します。

エンドキャップにくっついいている軟らかいダイアフラムを外します。この軟らかいダイアフラムのおかげで、水をファーストステージの内部に入れずに周囲の圧力を感知することができる。

トランスミッターは乗っているだけ。

トランスミッター外すとこんな感じ。ファーストステージの調整の際にここを六角レンチで動かします。そうすると内側にあるスプリングの長さが変わり、弾性力が変わり、中圧値が変わります。

黒いゴムでできたロゴ入りの飾りを外します。

そうすると六角形の金属部分が現れるので、そこに大きなモンキレンチを引っ掛けて緩めて外します。

結構なトルクで締め付けられているので、この辺からはファーストステージを直接バイスで挟んで作業した方が良いと思います。メンテナンスマニュアルでは最後まで先述のファーストステージ ワークハンドルを使うように書いてあるけれど、大きな力がかかるので正直これだけでは心もとない。バイスに直接はさむといっても、キズが付かないように間にはゴムか何かをはさむ必要はあります。

で、大きなモンキレンチで緩めて外す。かなりのトルクで締め付けられていた。

スプリングと一緒に外れます。

スプリングは外すだけ。この辺はドライシールドチャンバーの中なので、問題なく使っていれば塩やサビはないはず。

本体部分にはプラスチックのスプリングキャリアーがあるので外す。その下に灰色のちょっと硬めなダイアフラムがあるので、それも外す。教えてもらった器材店では針のようなものを刺して牛乳ビンのフタのように外していた。まぁこの部分は針が突き抜けて金属部分に当たっても特に問題がない部分なのでその方法で良いらしい。

でも、針を使わなくても、Oリングを外す道具で端の方からやさしく外すことができるし、メンテナンスマニュアルでもそう書いてある。向こう側が見えないのに針を刺すのは何となくこわい。

灰色のダイアフラムを外すとこんな感じで、バルブリフターが乗っかっている。

バルブリフターは外すだけ。万が一この辺に塩やサビがあれば、どこかから誤って水が入ってしまった証拠です。圧力の関係で、入ってくるとしたらおそらくタンクとの接続部でしょうね。タンクバルブを開けた瞬間にどこかに付いていた海水が入ったか、器材洗いの時に真水が入ったか。

<コラム:オーバーバランスドダイアフラムの仕組み>

ちょっと脱線します。

トランスミッターの面積とスプリングキャリアーの違いが、APEKSのレギュレーターの特徴である、オーバーバランスドダイアフラムの仕組み。

2つの位置関係はこんな感じ。深場に行った時に外側の軟らかなダイアフラムを通じて黒のトランスミッターが押されて、その力が白のスプリングキャリアーに伝わり、ダイアフラム越しにバルブリフターに伝わって、高圧バルブを持ち上げる。

まず、外側の軟らかなダイアフラムを通して黒のトランスミッターに水圧と(ほぼ)同じ圧力がかかる。圧力はは単位面積あたりの力。その力が白のスプリングキャリアに伝わる。白のスプリングキャリアは黒のトランスミッターよりも面積が小さいので、単位面積あたりの力が水圧よりも大きくなり、その力が灰色のちょっと硬めなダイアフラムを介してバルブリフターに伝わり、高圧バルブを持ち上げ、その分の中圧値が上がる。普通のレギュレーターだと水中での中圧値は「陸上での中圧値+その水深での水圧」になるけれど、このレギュレーターではこの「水圧よりも大きくなった分の力」も中圧値に加わるため、「オーバー」バランスドダイアフラムとメーカーが名付けて宣伝しています。ちなみに「バランスド」の部分はタンクの残圧に左右されない仕組みで、上に書いたようにバランスプラグとファーストステージ本体の形状によってつくられています。

白のスピリングキャリアの下にあるのが硬い板ではなくてダイアフラムだというのも、この仕組みを可能にしている要因の1つ。硬い板でできたいわゆるピストンタイプだと、力の伝わり方が板全体で均一になってしまうので、こういった「オーバー」バランスドの仕組みにはならない。この灰色のダイアフラムの硬さと形状と弾性が絶妙に設計されている。

深場で吸気抵抗が高くなる要因の1つとして、気体が濃くなることが挙げられる。

ストローで水を飲むのとシェイクを飲むので、どっちの方が吸う力が必要?

深場での空気は、シェイクほどではないけれど、密度が濃いため吸い込むのに力が必要。それを、浅場よりもファーストステージの圧力(つまり中圧値)とセカンドステージの圧力(つまり周囲圧)の差を広げることによってサポートしようというのが、オーバーバランスドダイアフラムという仕組み。浅場でも深場でも吸い心地が変わらないように調整されているみたい。

このオーバーバランスドダイアフラムの特許をAPEKSが持っているので、アクアラングはその技術を利用したいがためにAPEKSを買収して傘下に入れたというウワサを聞きます。実際、アクアラングの最上位レギュレーターのレジェンドでは、このオーバーバランスドダイアフラムの技術を使っています。

では話を元に戻して次の手順に移ります。

【ヨーククランプの取り外し】

まず、ヨークスクリューを緩めて、ヨークスクリューとダストキャップを外す。

19mmのメガネレンチを使って、ヨーククランプコネクターを外す。普通のスパナでは幅がありすぎてヨーククランプにぶつかって挟めないので、上の写真のようにメガネレンチを使うしかないと思っていた。

でも器材店で、巨大モンキレンチでヨーククランプごとコネクターを挟む方法を教えてもらった。これなら、サイズぴったりのメガネレンチがなくても作業できる。オーバーホール業者ならこのことは当たり前なんだろうけれど、自分としては「こんな工夫があったんだ!」とびっくりした瞬間だった。

外したらこんな感じ。Oリングは内側にしか付いていないため、ネジの部分はOリングで遮断されずに塩噛みしている。もともと結構なトルクで締め付けられている場所だけれど、この塩噛みによって余計にゆるめにくいんだと思う。

もちろんOリングも外します。

ヨーククランプコネクターにはフィルターが付いているので、割り箸などの棒で突っついてフィルターを外す。箸を床に叩きつけるくらいの大きな力が必要。フィルターは新しいものに交換するので壊れてもよいため、思い切って叩きつけてOK。

フィルター外れました。

XTX200(FSR)以外の1stステージは、ここで分解終了。

【リムーバブル高圧シートの取り外し】

ここが、XTX200(FSR)だけの場所。これが最後の分解作業です。下で述べるようにこの存在を知らない方もいるようだけれど、とても重要な部分だしそこに消耗品のOリングを使っているので、そのOリングを交換する必要があります。

ダイアフラム側の、バルブリフターが入っていた穴から細い棒を入れて、中に固定されているリムーバブル高圧シートを押し出す。この金属のシートのことをオリフィスと言う人もいる。

押し出した。この部品があるのはXTX200(FSR)だけ。他のAPEKSのファーストステージのシートはレギュレーターの本体と一緒になっている。最上位機種のXTX200だけ、「リムーバブル」シートという名前の通り、高圧シートを外せるようになっている。高圧シートを外せることには長所も短所もある。

[長所]

万が一高圧シートに傷ついたときに、本体を丸ごと替えなくても、この高圧シートのみを取り替えれば修理できる

[短所]

高圧シートと本体の間にはOリングが入っている。Oリングという消耗部品が1つ増えるので、不具合の出る可能性がある場所が1つ増えることになる。また、オーバーホールで高圧シートを付け外しするときに誤って傷つけてしまうことがある。

実は、オーバーホールを教えていただいたお店でxtx200のリムーバブル高圧シートについて聞いたら「APEKSのファーストステージは全て本体と一体型で、高圧シートは外せない。高圧シートが外れたのは昔のモデルじゃないかな、現行品は一体型だよ。」と教わりました。実際はマニュアルにも書いてあるように取り外しできるし、見て分かるようにそこにはOリングが使われている。

…ということはこのリムーバブル高圧シートの存在知らないのかな。そうだとしたら、オーバーホールの時にここのOリング交換していないのかな。ここは可動部分ではないとはいえ、高圧と中圧を分けるところなのでとても重要部分。交換しないとまずいと思うのだけれど。。

他のお店でも、ここのリムーバブル高圧シートの存在を知らないのかな?と疑うような記事があった↓

http://asahiscuba.ti-da.net/e3293014.html

オーバーホール屋さんで器材全般、特にAPEKSの器材についてはとても詳しいお店なんだけれど。この記事によると、

・高圧のオリフィス(シートのこと)の歯を傷つけて研磨した痕跡があるとのこと

・「Apeksの場合、高圧オリフィスはボディと一体式なので、問題があってもこの部分だけの交換ができず、そうなるとボディごと交換しなければなりません。ボディだけで42,000円・・・。」とのこと。

こういう時のためのリムーバブル(取り外しのできる)高圧シートで、ここの小さなパーツだけ変えてあげれば良いのに、どうしてせっかくのメリットを生かさないのだろうか。結局使えないまま客に返却されることになったそうなので、このファーストステージは破棄されたでしょうね。もったいない。そして客もかわいそう。

というか、オリフィスはボディと一体式でこの部分だけの交換ができないって書いてあるので、このリムーバブル高圧シートの存在を知らないのでは?分解写真にも、高圧シートを外した様子が見られない。高圧シートの歯を傷つけた痕跡があるならそこを写真で載せるのが普通だと思うけれど、載せていないということは、高圧シートを取り外せることを知らないでボディにくっついたままにしていて、高圧シートが奥まった場所にあるため光を当てて撮影することができなかったのではないかと予想しています。

リムーバブル高圧シートを外していないのであれば、この中圧値の異常は高圧シート自体ではなくて高圧シート周りのOリングだった可能性もある。ここのOリングはリムーバブル高圧シートを外さないと確かめることができない。もしOリングの劣化が原因だったらとても安くで直るのに。

どんなに経験を積んだ人でも、知らないことはできない。

メーカーのオーバーホールマニュアルには、「オーバーホールする時は必ずマニュアルを開いて置いておくこと。記憶に頼ってはならない。(英語の和訳)」と書かれている。今回オーバーホールを教えていただいたお店の方も、↑の記事のお店の方も、ベテランの技術者の方で、知識も技術も経験もあることを僕は知っている。そんな方々だからこそ、今さらメンテナンスマニュアルなんて開いて読むことはないんだろうと思う。

でも、やっぱり基本に戻ることは大切。僕自身の職種でもそう。基本を疎かにして自己流に走ると、思わぬところで足をすくわれる。

この2つのお店では、オーバーホールの時に、リムーバブル高圧シートのOリングを交換していないんだろうなぁと予想しています。だって、存在を知らないみたいだから。でもOリングは消耗品ですからね。ここのOリングが消耗して高圧の空気が中圧室に漏れるようになってしまった時がこの器材の寿命でしょうか。Oリングを変えればいいだけなのに。とても良い器材なのにもったいない。こういうメンテナンスをするお店が多いのであれば、XTX200(FSR)は避けた方が良いと思います。リムーバブル高圧シートの長所を生かせず、短所のみが残り、その短所は致命的になるので。

話がそれた。とてもそれた。話を戻します。

そのリムーバブル高圧シート。こうやって高圧シートだけ取り外せる。中心は円形の刃になっているのが分かると思います。周りには見ての通りOリングがあります。もちろん外して交換します。

樹脂でできた高圧バルブと、金属の円形の刃になっている高圧シートがこのように密着して、真横方向から来るタンクからの高圧の空気を制御している。このバルブとシートの間に隙間ができると高圧シートの刃で囲まれた円から空気が中圧室に流れ込んで中圧室の圧力が上がり、中圧室が規定の圧力になったらまた高圧バルブがシートに押し込まれてタンクからの高圧の空気は遮られる。セカンドステージなどで空気を消費するたびにこのピストン運動が繰り返され、中圧値を一定に保っています。このペアはファーストステージの中で最重要部品。この2つの部品には決してキズを付けないようにとても丁寧に扱います。

向かって右が新品、左が使用後。高圧バルブの接触面にうっすらと円形の線が付いている。この線が高圧シートの刃が当たっていた痕。この高圧バルブを一回外した後に再利用しようとするとこの刃の当たる場所が全く同じになることはまずないので、隙間ができて空気が漏れてしまうため、1回外したらもう使うことはできないとのことです。確かに、使用後の円形の線を見てみると、バルブの中心ではなく、少し左下方面にずれている気がする。

ファーストステージの分解完了。Oリングは省略してあります。ちなみに、APEKSの場合、交換部品セットの中に全てのOリングが含まれているため、Oリングは全て外して交換します。

どうでしたか?強いトルクで締められているところさえ無事に外せれば意外に簡単にできるのではないでしょうか。

この後、洗浄に移ります。

ちなみに、APEKSのファーストステージであれば仕組みは同じです(Flightは除く)。見た目や部品が少し変わるだけ。もちろん、必要な交換部品セットも同じもの(品番:AP0241)。

XTX100(FST)は95%同じ。XTX50(DST)は90%同じ。他にもDS4、TEK3、UST、US4などありますが、ドライシール&オーバーバランスドの部分があるかどうかの違いくらいで、部品は同じ。FSTとDSTはいずれオーバーホールする予定なので、その時にまた記事にするようにします。現在作成中ですが、セカンドステージに至ってはXTX200、100、50で構造が全く同じで、見た目がちょっと違うだけ。

APEKSのレギュレーターは「小さく軽く」という今の流行とは正反対の作り。ちょっと大きくて重くてデザインもイマイチだけれど、高性能なのにシンプルで堅牢で個人的にはとても好みです。

【更新】

・高圧バルブの新品と使用品の比較写真を追加しました。(2015.12.30)

・オーバーバランスドダイアフラムの仕組みについて、ダイアフラムも大きく関わっていることを追記しました(2015.12.31)

・タイトルを変更し、xtx200(FSR)に限定したものからAPEKSファーストステージの全体的な内容にしました。(2015.12.31)

・他のAPEKSファーストステージと仕組みが同じこと、交換部品も同じことについて追記しました。(2015.12.31)

・ファーストステージのバランスタイプとスタンダードタイプについてのコラムを追記しました。(2015.12.31)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます