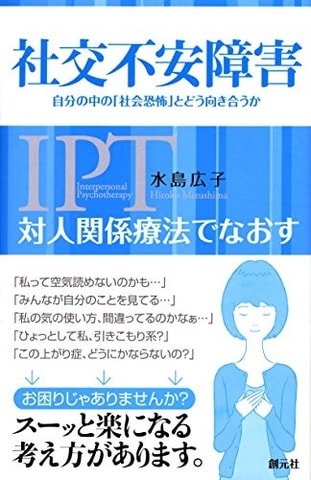

「社交不安障害」に引き続き、同シリーズの「双極性障害」編を読んでみました。

□ 対人関係療法でなおす「双極性障害」(水島広子著)創元社

双極性障害は、以前は「躁うつ病」と呼ばれていた病気です。

現在はうつ病のことを「単極性うつ病」と呼び、躁うつ病のことを「双極性障害」と呼ぶようになりました。

すると、単極性うつ病は双極性障害の「うつ相のみ」の病気と考えがちですが、そうではありません。

単極性うつ病は治る病気ですが、双極性障害は治らない、一生つき合っていかなければならない病気です。

治療の最終目標は「治る」ことではなく、躁状態・うつ状態の再発をできるだけ抑えて病気に振り回されないようになること」にとどまります。

そして双極性障害は20歳代で発症する、残酷な病気でもあります。

それを本書では「健康の自己の喪失」と表現しています。

「あなたは一生薬を飲まなければなりません」と宣告された若者が病気を受け入れることがいかに難しいか、想像に難くありません。

患者が望んで病気になったわけではありません。

患者が自在に病気をコントロールできるわけでもありません。

患者が努力すれば病気と縁が切れるわけでもありません。

病気になったことで誰よりも人生にダメージを受けているのが患者本人です。

同時に、周囲の人が症状のために傷つき、問題を抱え込むことも事実。

それに対して、本人・家族の腹のくくり方というか、覚悟の仕方がしっかりと書かれていたのが印象的でした。

家族が本人を支えるスタンスも大変参向になります。

「病気+本人」 vs 「家族」

ではなく、

「病気」 vs 「本人+家族」

であるべきだ、という提案には感動しました。

双極性障害という難敵には個人では分が悪い、だからチームで闘う必要があるのですね。

社交不安障害では「対人関係療法」での対応でしたが、「双極性障害」では対人関係療法に社会リズム療法を加えた「対人関係・社会リズム療法」となっています。これは双極性障害向けの修正版だそうです。

双極性障害は生活の変化により大きく影響を受けるため、生活リズムに焦点を当てる必要があります。

文中の以下の文言には考えさせられました;

双極性障害では「無理がきかない」ので困る。いや、「無理をきかせる」ことが現代社会の異常さなのであって、「無理がきかない」ことは生物としての自然な叫びなのかもしれない。

現代社会に潜在する病理は、経済性・生産性を重視するあまり、人間が自然のリズムで生活できなくなっている環境に起因するのかもしれません。

この本は、病気との付き合い方を解説することにより、覚悟と勇気を与えてくれる内容だと思います。

<メモ>

■ よい睡眠のための習慣

・毎日決まった時間に起床する(休日でも朝寝坊しない)

・日中適度に体を動かす

・昼寝をする場合は、午後3時までの短時間(30分以内)にする

・夕方以降はカフェインなどの刺激物を避ける

・寝る前は穏やかに時間を過ごす(パソコンやメールも避ける)

・寝る前にアルコールを飲まない

・ベッドでテレビを見たり本格的に本を読んだりするのを止めて「ベッド=寝る場所」という関連を心身につける

※ どうしても眠れないというときには、決まった就寝時刻に電気を消して横になっているだけでも刺激を減らす効果はあるので、応急処置としては有効。

※ アルコールは睡眠に悪影響を与える。睡眠がかえって浅くなり、逆効果になる。飲むと一時的に気分がよくなる気がするかもしれないが、アルコールはうつを促進する効果があるので、結局はうつになる。アルコールに期待すること(睡眠、気分の高揚、不安の解消など)は、すべて薬物療法に期待した方が確実である。

■ 活動量と刺激のバランス

活動の刺激が強すぎると「躁」になり、活動の刺激が少なすぎると「うつ」が促進される。

双極性障害の場合には、「躁」にならない程度に行動を抑制し、「うつ」にならない程度に行動を活性化する必要がある。

■ 双極性障害のエピソード間は無症状ではなく「軽度のうつ」でいる人が多い。

■ 社会リズムの変化を予測してエピソードを予防する。

双極性障害という病気の嫌なところの一つに「無理がきかない」ことがあるため、社会リズムを乱すようなことは避けなければならない。いや、「無理をきかせる」ことが現代社会の異常さなのであって、「無理がきかない」ことは生物としての自然な叫びなのかもしれない。

社会リズムを安定させるためには、色んな要素の時間的束縛程度・刺激の強度の検討が必要である。

例えば、新しい仕事に就く場合の検討項目;

・労働時間

・出張の多さ

・通勤時間

・責任の重さと範囲

・ストレス

・勉強しなければいけないことの量やその期限

■ 対人関係療法の実際

現在進行中の重要な対人関係に焦点を当て、対人関係上のやり取りや出来事と、気持ちや症状とを関連づけて進めていく期間限定の治療法。

治療の際には四つの問題領域のうち一つか二つを選んで治療焦点とする。

1.悲哀(重要な人の死を十分に悲しめていない)

2.役割をめぐる不一致(重要な人との不一致)

3.役割の変化(生活上の変化にうまく適応できていない)

4.対人関係の欠如(上の三つの問題領域のいずれにも当てはまらない=親しい関係がない)

(第5の問題領域)

5.「健康な自己の喪失」に対する「悲哀」

■ 対人関係問題領域①-「悲哀」

大切な人を亡くしたとき、人は以下の「悲哀のプロセス」を踏む;

・「否認」

・「絶望」

・「脱愛着」

悲哀のプロセスは、人の心が喪失という大きな傷から立ち直るために必要なものである。

この悲哀のプロセスをきちんと経験しないと、心の傷は手当てされずに放置されたままで、先に進む態勢ができないため、その無理がたたってあとでうつ病などの病気が出てくることになる(双極性障害のうつ状態もその一つ)。

■ 対人関係の第5の問題領域-「健康な自己の喪失」に対する「悲哀」

病気になることは「役割の変化」の範囲にとどまるという意見もあるが、双極性障害はその枠組みでは扱いきれないために追加された。

双極性障害では治療継続の動機づけが難しい。

それは診断と治療の受け入れが難しいことに起因する。そのための儀式が「健康な自己の喪失」という枠組みにのける悲哀である。

「健康な自己の喪失」を受け入れて悲しんだ後の「現在の生活」というのは、「双極性障害という病を受け入れて、うまくコントロールしていく生活」のこと。治療の過程で、「健康な自分」は死んだかもしれないけど、決して自分自身が死んだわけではない、ということにだんだん気づいてくる。

■ 対人関係問題領域②-「役割をめぐる不一致」

あらゆる対人ストレスは「役割期待のずれ」から発生する。

双極性障害では、病気が対人関係に及ぼしている影響も常に考慮に入れる必要がある。

家族は躁状態を重く見るけれども本人は軽く見る傾向があり、本人はうつ状態を重くみるけれども家族は軽く見る傾向がある。

双極II型障害の場合にも「ずれ」は起こりやすく、軽躁状態の気持ちよさを手放したくない本人と、とにかく治療を続けて気分の波をなくしてほしい周囲との間で役割期待がずれることがある。また、軽躁状態の時もイライラしがちに焉、様々な衝突が起こる。

■ 双極性障害は、社会リズムの変化に敏感な「無理のきかない」病気である。

■ 双極性障害になったことと、双極性障害の症状は、本人の責任下にはない。

本人にできることは、せいぜい、薬を欠かさずに飲み、自分の社会リズムを安定化させることくらいであり、ひとたびエピソードが起こってしまったら、その中での症状はまったくコントロールがきかない。

躁やうつを「気合い」や「意志」で治すことはできない。

■ 対人関係問題領域③-「役割の変化」

生活上の変化にうまく適応できずにエピソードが起こるときに治療焦点として選ばれる。

「役割の変化」が問題領域となるようなケースでは、その本質は「変化そのものの見通しが立たない」ということよりも、「自分や周囲への基本的な信頼感を見失ってしまっている」ことにある。「まあ、何とかなるだろう」ととても思えなくなってしまう。

なので、自分の力や周囲とのつながりを取り戻すことが重要になる。そのために必要なのは、自分が現在どういう経験をしているのかという「位置づけ」である。変化を位置づけるために欠かせないのが「自分の気持ち」の確認である。自分の気持ちをよく見つめ、肯定し、できればそれを身近な人に伝えて共感して貰うもらうことが重要である。

双極性障害に起こる「役割の変化」は「病気の結果」(症状隊のために仕事や家庭を失う、借金のために生活レベルが低下する、職場や家庭での居心地が悪くなる、など)であることが多く、それを乗り越えるのは困難がつきまとう。

「変化」を乗り越えるポイントは、自分の気持ちを感じて肯定し、それを周囲の人とも分かち合うことである。身近な人たちと役割期待の整理をし、こういうときにどうやって支えてもらうを話し合っておくことはとても大切である。

「役割の変化」の時には社会リズムが変わることが多い。事前の準備で予防できることなのかどうかを見極め、常に自分の社会リズムを優先させるという姿勢を崩してはいけない。

もし、突然職を失った、突然離婚された、というようなときでも規則正しい生活を心がける。ひどい体験によって既に傷ついている自分を、これ以上傷つける必要はない。「安定した社会リズムで自分を癒やそう」と発想を転換し、仕事はないとしても、規則正しい日常生活を送り、適度な活動と刺激を盛り込む。自尊心が低下し「これからどうしていったらよいか、わからない」ときにも「いつも通り生活できている」ことが精神的安定につながる。

エピソードから回復し、復職するときも「役割の変化」である。「社会リズムの変化」によく注意して安定化させるようにしておかなければ、エピソードのぶり返しが襲ってくる。起こりがちなのが、復職してがむしゃらに働いてしまうこと。復職にあたっては、社会リズムの変化を最小限に抑える努力をすべし。

■ 対人関係・社会リズム療法と薬物療法との関係

双極I型障害では併用が原則。

■ 双極性障害対策チームを作るべし

患者と周囲の人たちが「病気」という問題を与えられて、皆で苦労しているというのが双極性障害の構図である。

周囲に求められるのは、「患者を支えるチーム」ではなく「患者を含めたチーム」である。

[周囲]対[患者+病気]

になりがちであるが、これでは解決に向かわない。目指すべきは、

[患者チーム(周囲+患者)]対[病気]

という構造である。

チームとしての危機管理の目的は、

1.患者の命を守ること

2.社会的信用の失墜をできる限り防ぐこと

3.経済的な危機を回避すること

4.家庭崩壊を防ぐこと

を最優先する。

■ 自殺対策

自殺したい気持ちが高まっているときは、その気持ちを表現してもらって肯定する(自殺という行為を肯定するのではなく、自殺したいほどつらい気持ちを肯定する)ことにより、少しは楽になることもある。

「自殺はしないで」と言うことと「自殺したいなんて言わないで」と言うことは、まったく逆の効果になる。

□ 対人関係療法でなおす「双極性障害」(水島広子著)創元社

双極性障害は、以前は「躁うつ病」と呼ばれていた病気です。

現在はうつ病のことを「単極性うつ病」と呼び、躁うつ病のことを「双極性障害」と呼ぶようになりました。

すると、単極性うつ病は双極性障害の「うつ相のみ」の病気と考えがちですが、そうではありません。

単極性うつ病は治る病気ですが、双極性障害は治らない、一生つき合っていかなければならない病気です。

治療の最終目標は「治る」ことではなく、躁状態・うつ状態の再発をできるだけ抑えて病気に振り回されないようになること」にとどまります。

そして双極性障害は20歳代で発症する、残酷な病気でもあります。

それを本書では「健康の自己の喪失」と表現しています。

「あなたは一生薬を飲まなければなりません」と宣告された若者が病気を受け入れることがいかに難しいか、想像に難くありません。

患者が望んで病気になったわけではありません。

患者が自在に病気をコントロールできるわけでもありません。

患者が努力すれば病気と縁が切れるわけでもありません。

病気になったことで誰よりも人生にダメージを受けているのが患者本人です。

同時に、周囲の人が症状のために傷つき、問題を抱え込むことも事実。

それに対して、本人・家族の腹のくくり方というか、覚悟の仕方がしっかりと書かれていたのが印象的でした。

家族が本人を支えるスタンスも大変参向になります。

「病気+本人」 vs 「家族」

ではなく、

「病気」 vs 「本人+家族」

であるべきだ、という提案には感動しました。

双極性障害という難敵には個人では分が悪い、だからチームで闘う必要があるのですね。

社交不安障害では「対人関係療法」での対応でしたが、「双極性障害」では対人関係療法に社会リズム療法を加えた「対人関係・社会リズム療法」となっています。これは双極性障害向けの修正版だそうです。

双極性障害は生活の変化により大きく影響を受けるため、生活リズムに焦点を当てる必要があります。

文中の以下の文言には考えさせられました;

双極性障害では「無理がきかない」ので困る。いや、「無理をきかせる」ことが現代社会の異常さなのであって、「無理がきかない」ことは生物としての自然な叫びなのかもしれない。

現代社会に潜在する病理は、経済性・生産性を重視するあまり、人間が自然のリズムで生活できなくなっている環境に起因するのかもしれません。

この本は、病気との付き合い方を解説することにより、覚悟と勇気を与えてくれる内容だと思います。

<メモ>

■ よい睡眠のための習慣

・毎日決まった時間に起床する(休日でも朝寝坊しない)

・日中適度に体を動かす

・昼寝をする場合は、午後3時までの短時間(30分以内)にする

・夕方以降はカフェインなどの刺激物を避ける

・寝る前は穏やかに時間を過ごす(パソコンやメールも避ける)

・寝る前にアルコールを飲まない

・ベッドでテレビを見たり本格的に本を読んだりするのを止めて「ベッド=寝る場所」という関連を心身につける

※ どうしても眠れないというときには、決まった就寝時刻に電気を消して横になっているだけでも刺激を減らす効果はあるので、応急処置としては有効。

※ アルコールは睡眠に悪影響を与える。睡眠がかえって浅くなり、逆効果になる。飲むと一時的に気分がよくなる気がするかもしれないが、アルコールはうつを促進する効果があるので、結局はうつになる。アルコールに期待すること(睡眠、気分の高揚、不安の解消など)は、すべて薬物療法に期待した方が確実である。

■ 活動量と刺激のバランス

活動の刺激が強すぎると「躁」になり、活動の刺激が少なすぎると「うつ」が促進される。

双極性障害の場合には、「躁」にならない程度に行動を抑制し、「うつ」にならない程度に行動を活性化する必要がある。

■ 双極性障害のエピソード間は無症状ではなく「軽度のうつ」でいる人が多い。

■ 社会リズムの変化を予測してエピソードを予防する。

双極性障害という病気の嫌なところの一つに「無理がきかない」ことがあるため、社会リズムを乱すようなことは避けなければならない。いや、「無理をきかせる」ことが現代社会の異常さなのであって、「無理がきかない」ことは生物としての自然な叫びなのかもしれない。

社会リズムを安定させるためには、色んな要素の時間的束縛程度・刺激の強度の検討が必要である。

例えば、新しい仕事に就く場合の検討項目;

・労働時間

・出張の多さ

・通勤時間

・責任の重さと範囲

・ストレス

・勉強しなければいけないことの量やその期限

■ 対人関係療法の実際

現在進行中の重要な対人関係に焦点を当て、対人関係上のやり取りや出来事と、気持ちや症状とを関連づけて進めていく期間限定の治療法。

治療の際には四つの問題領域のうち一つか二つを選んで治療焦点とする。

1.悲哀(重要な人の死を十分に悲しめていない)

2.役割をめぐる不一致(重要な人との不一致)

3.役割の変化(生活上の変化にうまく適応できていない)

4.対人関係の欠如(上の三つの問題領域のいずれにも当てはまらない=親しい関係がない)

(第5の問題領域)

5.「健康な自己の喪失」に対する「悲哀」

■ 対人関係問題領域①-「悲哀」

大切な人を亡くしたとき、人は以下の「悲哀のプロセス」を踏む;

・「否認」

・「絶望」

・「脱愛着」

悲哀のプロセスは、人の心が喪失という大きな傷から立ち直るために必要なものである。

この悲哀のプロセスをきちんと経験しないと、心の傷は手当てされずに放置されたままで、先に進む態勢ができないため、その無理がたたってあとでうつ病などの病気が出てくることになる(双極性障害のうつ状態もその一つ)。

■ 対人関係の第5の問題領域-「健康な自己の喪失」に対する「悲哀」

病気になることは「役割の変化」の範囲にとどまるという意見もあるが、双極性障害はその枠組みでは扱いきれないために追加された。

双極性障害では治療継続の動機づけが難しい。

それは診断と治療の受け入れが難しいことに起因する。そのための儀式が「健康な自己の喪失」という枠組みにのける悲哀である。

「健康な自己の喪失」を受け入れて悲しんだ後の「現在の生活」というのは、「双極性障害という病を受け入れて、うまくコントロールしていく生活」のこと。治療の過程で、「健康な自分」は死んだかもしれないけど、決して自分自身が死んだわけではない、ということにだんだん気づいてくる。

■ 対人関係問題領域②-「役割をめぐる不一致」

あらゆる対人ストレスは「役割期待のずれ」から発生する。

双極性障害では、病気が対人関係に及ぼしている影響も常に考慮に入れる必要がある。

家族は躁状態を重く見るけれども本人は軽く見る傾向があり、本人はうつ状態を重くみるけれども家族は軽く見る傾向がある。

双極II型障害の場合にも「ずれ」は起こりやすく、軽躁状態の気持ちよさを手放したくない本人と、とにかく治療を続けて気分の波をなくしてほしい周囲との間で役割期待がずれることがある。また、軽躁状態の時もイライラしがちに焉、様々な衝突が起こる。

■ 双極性障害は、社会リズムの変化に敏感な「無理のきかない」病気である。

■ 双極性障害になったことと、双極性障害の症状は、本人の責任下にはない。

本人にできることは、せいぜい、薬を欠かさずに飲み、自分の社会リズムを安定化させることくらいであり、ひとたびエピソードが起こってしまったら、その中での症状はまったくコントロールがきかない。

躁やうつを「気合い」や「意志」で治すことはできない。

■ 対人関係問題領域③-「役割の変化」

生活上の変化にうまく適応できずにエピソードが起こるときに治療焦点として選ばれる。

「役割の変化」が問題領域となるようなケースでは、その本質は「変化そのものの見通しが立たない」ということよりも、「自分や周囲への基本的な信頼感を見失ってしまっている」ことにある。「まあ、何とかなるだろう」ととても思えなくなってしまう。

なので、自分の力や周囲とのつながりを取り戻すことが重要になる。そのために必要なのは、自分が現在どういう経験をしているのかという「位置づけ」である。変化を位置づけるために欠かせないのが「自分の気持ち」の確認である。自分の気持ちをよく見つめ、肯定し、できればそれを身近な人に伝えて共感して貰うもらうことが重要である。

双極性障害に起こる「役割の変化」は「病気の結果」(症状隊のために仕事や家庭を失う、借金のために生活レベルが低下する、職場や家庭での居心地が悪くなる、など)であることが多く、それを乗り越えるのは困難がつきまとう。

「変化」を乗り越えるポイントは、自分の気持ちを感じて肯定し、それを周囲の人とも分かち合うことである。身近な人たちと役割期待の整理をし、こういうときにどうやって支えてもらうを話し合っておくことはとても大切である。

「役割の変化」の時には社会リズムが変わることが多い。事前の準備で予防できることなのかどうかを見極め、常に自分の社会リズムを優先させるという姿勢を崩してはいけない。

もし、突然職を失った、突然離婚された、というようなときでも規則正しい生活を心がける。ひどい体験によって既に傷ついている自分を、これ以上傷つける必要はない。「安定した社会リズムで自分を癒やそう」と発想を転換し、仕事はないとしても、規則正しい日常生活を送り、適度な活動と刺激を盛り込む。自尊心が低下し「これからどうしていったらよいか、わからない」ときにも「いつも通り生活できている」ことが精神的安定につながる。

エピソードから回復し、復職するときも「役割の変化」である。「社会リズムの変化」によく注意して安定化させるようにしておかなければ、エピソードのぶり返しが襲ってくる。起こりがちなのが、復職してがむしゃらに働いてしまうこと。復職にあたっては、社会リズムの変化を最小限に抑える努力をすべし。

■ 対人関係・社会リズム療法と薬物療法との関係

双極I型障害では併用が原則。

■ 双極性障害対策チームを作るべし

患者と周囲の人たちが「病気」という問題を与えられて、皆で苦労しているというのが双極性障害の構図である。

周囲に求められるのは、「患者を支えるチーム」ではなく「患者を含めたチーム」である。

[周囲]対[患者+病気]

になりがちであるが、これでは解決に向かわない。目指すべきは、

[患者チーム(周囲+患者)]対[病気]

という構造である。

チームとしての危機管理の目的は、

1.患者の命を守ること

2.社会的信用の失墜をできる限り防ぐこと

3.経済的な危機を回避すること

4.家庭崩壊を防ぐこと

を最優先する。

■ 自殺対策

自殺したい気持ちが高まっているときは、その気持ちを表現してもらって肯定する(自殺という行為を肯定するのではなく、自殺したいほどつらい気持ちを肯定する)ことにより、少しは楽になることもある。

「自殺はしないで」と言うことと「自殺したいなんて言わないで」と言うことは、まったく逆の効果になる。