<青> セイ・ショウ・・あお・あおい

上部は生(セイ) 下部の丹は、丹(硫黄を含む土石) を採取する井戸の形で、青丹(青の丹)は、 その井戸から採取され、青色の絵の具はこの丹を材料として作られた。 鉱物質のものであるから変色せず、器の聖化などに用いられている。生は草の生え出る形で、草の色は青色に近い色である。

尚、朱の丹は水銀の硫化鉱物を原料とし、青と同じで変色しない。

. . . 本文を読む

<黒> コク・くろ・くろい

柬(かん)は、東 (嚢・ふくろの形) の中にものがある形。これに下から火を加えて、嚢の中のものを焦がして黒くする、あるいは黒い粉末にすることを示し「くろ、くろい」 の意味となる。 同じ方法で火であぶってくゆらす形を薫という。 薫はくゆらした香を主とする文字であるが、色染めのときは黒となる。

■

白とくれば、次は黒でしょう。

ちょっ . . . 本文を読む

<白> ハク・ビャク・しろ・しら・しろい・もうす

白骨化した頭蓋骨の形。風雨にされされて肉が落ち、白骨になったされこうべの形であるから、「しろ、しろい」の意味となる。 偉大な指導者や討ち取った敵の首長の頭は白骨化した髑髏(されこうべ)として保存した。優れた首長の頭骨には、すぐれた呪霊(霊力)があると信じられていたからである。そのような首長は伯と呼ばれた。「もうす」の意味にも用いる。

&nbs . . . 本文を読む

<紫> シ・むらさき

中国では茈(シ)という草で布を紫色に染めた。日本ではむらさきという草の根からとった染料で織物を紫色に染めた。 むらさきの草は夏に白い小さい花を数多くつけるので、むらさきの語源は叢咲き(むらがり咲く)であろう。

紫色は高貴な色とされたらしく、紫禁(王宮)・紫極(天子のいる所)・紫宸(天子の御殿)などのように宮中の語に用いられている。古代ローマではプルプラという . . . 本文を読む

<緑> リョク・ロク・緑

糸偏はかろうじてわかる。 右はこんなもんでしょう。

篆文の見本どおりに図案を作成。 忠実に再現した積りだが、ところどころごまかしが見られます。ひま閑に図案は作っているのですが、見直してみるとバランスが悪い所があったり、間違っていることに気がついたり、今や生活の最優先事項にな . . . 本文を読む

今回の<橙> 簡単そうに思えたのです。ところが 字解には掲載されていず、やむなく文字を分解して、それぞれを組み合わせようとおもったら、難解でした。 ということなら、オリジナルな字にしても誰も文句は言うまい。糸はレーヨン。レース糸ではないから変な膨らみができてしまった。

携帯カメラで撮った方が文字が見えやすい。

比較していただいたらわか . . . 本文を読む

<金> キン・コン・かね・かな・こがね

象形=鋳込んだ金属の形。 金は銅などを一定の型に鋳込んだ塊の形。

金は金属(金、銀、銅、鉄などの鉱物)のことをいったが、古くは銅のことであり、青銅器を作る原料とされ、青銅のことを赤金といった。のち金は黄金・金銀の金の意味に使われた。

暗い金色です。24金の輝きを求めるのは難しい。せめて18金が欲し . . . 本文を読む

白川静 辞書「常用字解」をパラパラしていて、甲骨、金文、篆文とあるなかで、敢えて篆文を選んで編んでみた。曲線を避けて方眼に。

<黄色>コウ・オウ・き・こ

甲骨文字の字形は火矢の形で、その火の色から「黄色」の意味となった。

<赤>セキ・シャク・あか・あかい・あからむ・

大と火を組み合わせた形で、大は両 . . . 本文を読む

これは、ウクライナ刺繍をはじめとして、幅広く作品を残されている いち子先生 が、私の文字アートの四苦八苦に見かねられて、送って下さった図案の一部です。細かいコマ振りがしてあります。

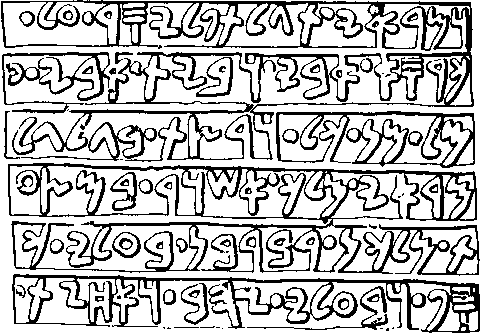

これは中国語だと思います。アラブ語に、日本語等々、沢山の図案を頂きました。刺繍の図案だと思いますが、方眼編みにはうってつけの図案になります。課題がいっぱいでワクワクします。

いち子先生のご姉妹は、ア . . . 本文を読む

アラム文字

古代シリヤの文字で、東方アルファベットの基礎となった。

文字はアートだ。 まだ文字に拘っております。

紀元前、人がやっと2本足で歩き始めた頃、シャーマンがたまたま焔の揺れの向こうに見かけた物体を描き始めたのが、壁画の始まりだそうだ。

その描き方は様々で、種族によって描き方も言葉も違ったのに、何万年も経た今、言葉が統一されつつあるこの不思議。

このアラム文字がア . . . 本文を読む