1年生の授業・最初の15分を公開しました。

研修通信に書いた内容です。

ご批正ください。

─────────────────────────────

1年生の2時間目の授業を研究授業にします。

最初の15分を見ていただきたいと思います。

どんな部分に配慮しているかを書いておきますので、

ご意見いただければ幸いです。

─────────────────────────────

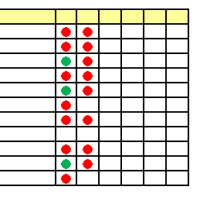

1.最初の作業指示、全員やらせる

「プリントに日付・名前を書いたら起立」。

全員起立は確認のために有効な方法である。

ただしあまり多用しない方がよい。

(生徒に負荷がかかる方法なので)

最初に授業規律を習慣づけたいので、

ここでは書けた者から起立させた。

指示を聞いていない(名前を書いていない)

生徒がいる。ADHD(注意欠陥)の可能性も

あるので席と名前を記憶しておく。

名前を書けた生徒が起立していく。

全員書けた班から「ハンコ」を押す。

先生には反抗しても、周囲の友だちには

嫌われたくないと思うのが中学生である。

集団の教育力を使って、やっていなかった生徒に

プレッシャーがかけていく。

直接対決はしない。こうやって指示を通していく。

ハンコを押すことが「評価」である。

言葉でもほめる。

よい行動はほめて「強化」する。

スタートをそろえること、助走をつけることで

落ちこぼしを作らない工夫である。

2.視聴覚教材をどう活用するか

視覚に訴える教材を準備した。

最初にアニメ-ションがついているのは

「フラッシュ」というソフトで作りました。

動く部分を見せると「一目で理解できる」と思います。

後半で使用するのは「スマートボード・ノートブック」と

いうソフトで作りました。

電子黒板(スマートボード)があれば、本領を発揮するソフトです。

(また、研修会をしたいと思います)

3.机間巡視をする

指示をしたら必ずやらせきる。

一年生のこの時期なら可能であろう。

記入していない生徒がいれば、近づいていき、

その場所を指さす。ここで目立たせるのは子どもの

「自尊心」を傷つけることになる。

あくまで「低刺激」の指導を心がける。

できない生徒にべったりつくことも控えたい。

みんなの目の中で「この子はできない子」だと

言っていることになる。

「短い指導を何回も」するほうが効果が高い。

個人指導をする場合は、全員が作業に熱中している状態を

作ってから行う。

子どもたちの自尊感情を高く保ってやることが優先される。

4.机間巡視をする

特別な支援を要する生徒には「衝動性」の強い生徒が多い。

面白そうな「テストピース」を渡したら、さわりたくなるのは

当然である。さわってしまってから注意するのは避けたい。

配布する前に「ルール」を確認しておく。

以前「発達障害児の子役」を置いた「模擬授業」をしたことがある。

ここの順番を間違ったので授業がクラッシュした。

頭が真っ白になったがいい経験である。

ぜひ取り入れたい研修である。

研修通信に書いた内容です。

ご批正ください。

─────────────────────────────

1年生の2時間目の授業を研究授業にします。

最初の15分を見ていただきたいと思います。

どんな部分に配慮しているかを書いておきますので、

ご意見いただければ幸いです。

─────────────────────────────

1.最初の作業指示、全員やらせる

「プリントに日付・名前を書いたら起立」。

全員起立は確認のために有効な方法である。

ただしあまり多用しない方がよい。

(生徒に負荷がかかる方法なので)

最初に授業規律を習慣づけたいので、

ここでは書けた者から起立させた。

指示を聞いていない(名前を書いていない)

生徒がいる。ADHD(注意欠陥)の可能性も

あるので席と名前を記憶しておく。

名前を書けた生徒が起立していく。

全員書けた班から「ハンコ」を押す。

先生には反抗しても、周囲の友だちには

嫌われたくないと思うのが中学生である。

集団の教育力を使って、やっていなかった生徒に

プレッシャーがかけていく。

直接対決はしない。こうやって指示を通していく。

ハンコを押すことが「評価」である。

言葉でもほめる。

よい行動はほめて「強化」する。

スタートをそろえること、助走をつけることで

落ちこぼしを作らない工夫である。

2.視聴覚教材をどう活用するか

視覚に訴える教材を準備した。

最初にアニメ-ションがついているのは

「フラッシュ」というソフトで作りました。

動く部分を見せると「一目で理解できる」と思います。

後半で使用するのは「スマートボード・ノートブック」と

いうソフトで作りました。

電子黒板(スマートボード)があれば、本領を発揮するソフトです。

(また、研修会をしたいと思います)

3.机間巡視をする

指示をしたら必ずやらせきる。

一年生のこの時期なら可能であろう。

記入していない生徒がいれば、近づいていき、

その場所を指さす。ここで目立たせるのは子どもの

「自尊心」を傷つけることになる。

あくまで「低刺激」の指導を心がける。

できない生徒にべったりつくことも控えたい。

みんなの目の中で「この子はできない子」だと

言っていることになる。

「短い指導を何回も」するほうが効果が高い。

個人指導をする場合は、全員が作業に熱中している状態を

作ってから行う。

子どもたちの自尊感情を高く保ってやることが優先される。

4.机間巡視をする

特別な支援を要する生徒には「衝動性」の強い生徒が多い。

面白そうな「テストピース」を渡したら、さわりたくなるのは

当然である。さわってしまってから注意するのは避けたい。

配布する前に「ルール」を確認しておく。

以前「発達障害児の子役」を置いた「模擬授業」をしたことがある。

ここの順番を間違ったので授業がクラッシュした。

頭が真っ白になったがいい経験である。

ぜひ取り入れたい研修である。