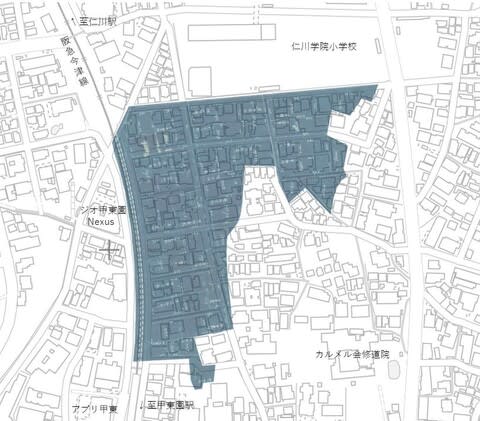

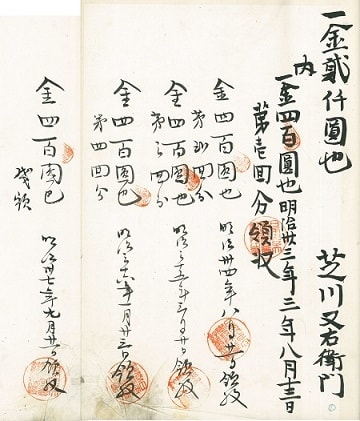

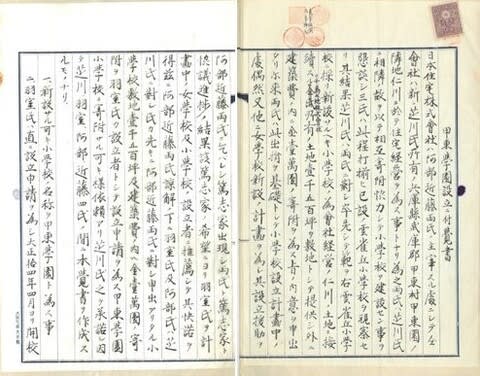

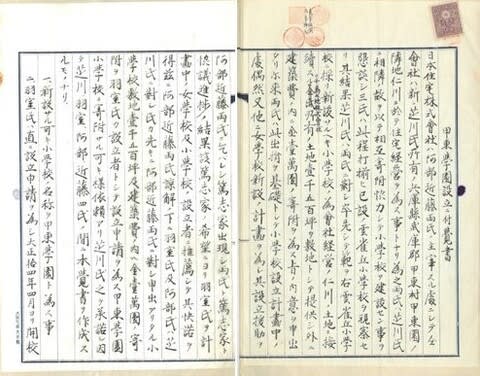

阪神急行電鉄西宝線(現・阪急今津線)甲東園前駅が設置された翌年の1923(大正12)年、お隣に仁川駅が開設し、その翌年に日本住宅㈱社長 阿部元太郎氏、同専務 近藤喜祿氏と芝川又右衛門の間に「甲東学園設立に付覚書」という文書が交わされます。

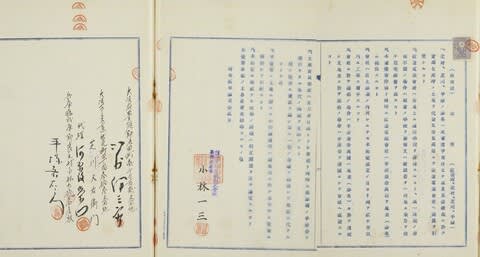

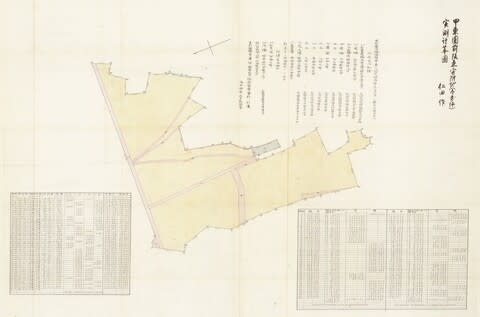

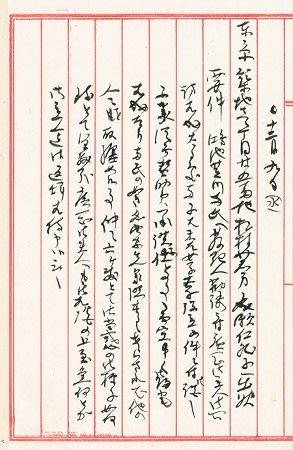

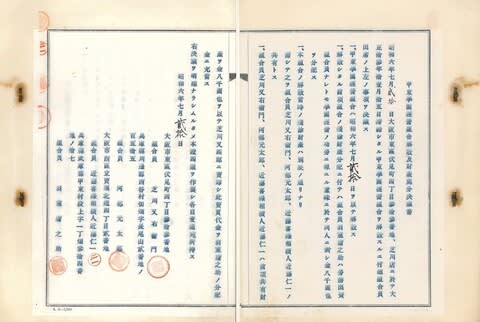

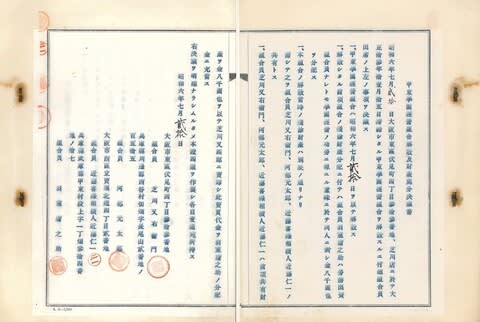

甲東学園設立に付覚書(一部)(千島土地所蔵資料G00982_273)

日本住宅㈱が甲東園隣地の仁川で住宅経営をすることになり、小学校設立を計画する中で、芝川が学校用地として千島土地㈱の所有地1,500坪と校舎建設費1万円の提供を申し出ます。そんな折、偶然他に女学校設立の計画があるということで、その計画と合わせ、実業家の羽室庸之助氏を設立者とし、小学校(甲東学園小学校)設立が進められることになったという経緯が記されています。

小学校の開校は1925(大正14)年4月からと約定されていますが、芝川は学校運営には直接関与していなかったようで、実際にいつ小学校が開校し、どのような運営が行われたかについては、資料が残っておらず知ることができません。

一説には学校経営がうまくいっていなかったともいわれており、次にこの学園が登場するのは学園経営組合の解散に関する資料でした。

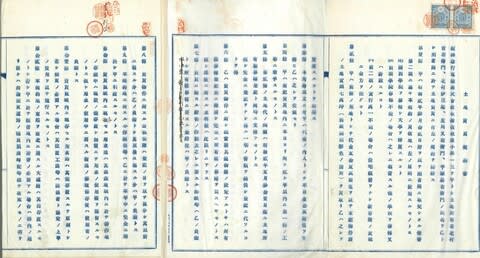

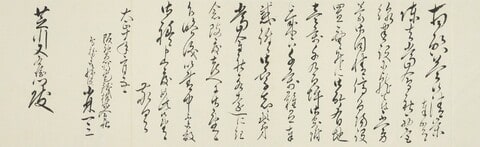

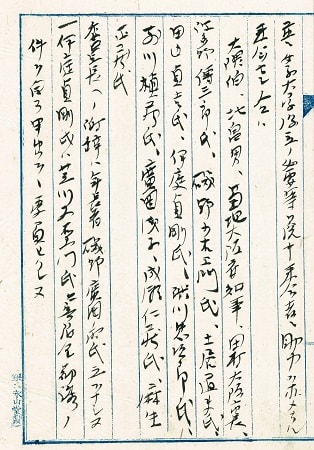

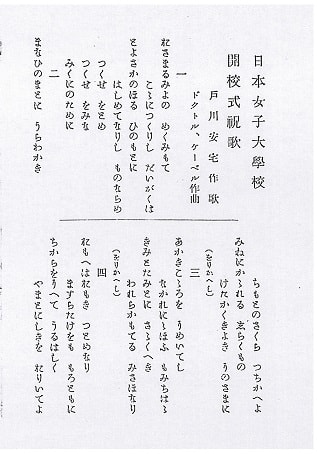

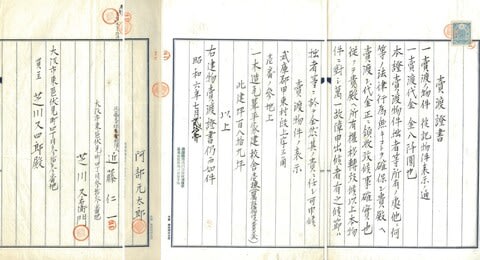

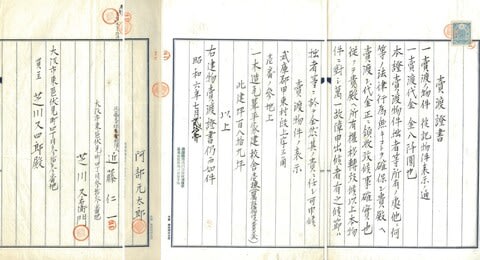

甲東学園経営組合解散及び財産処分決議書(千島土地所蔵資料G00975_120)

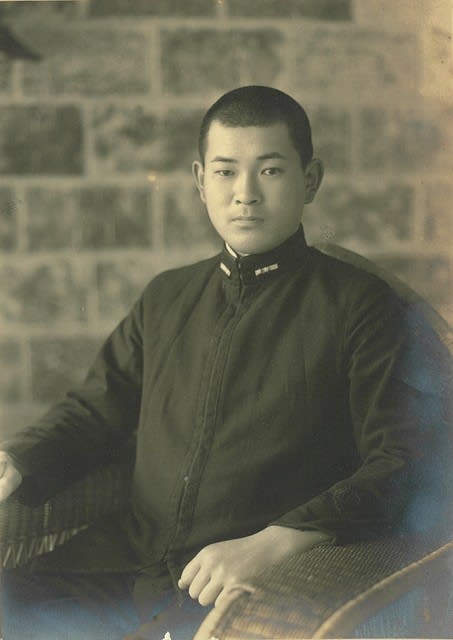

1931(昭和6)年7月20日をもって甲東学園経営組合を解散すること。出資組合員(阿部氏、近藤氏、芝川)共有の残余財産(校舎と備品)は8千円で芝川又四郎(又右衛門息子)に売却し、その8千円は、羽室庸之助氏の慰労金とすることが決議されました。

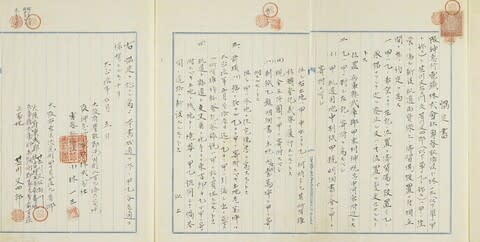

建物売渡証書(G00975_123)

そして翌日の7月21日、校舎、備品が又四郎に売却されます。

又四郎が、この校舎、備品を購入したことには理由がありました。同日に又四郎が交わした下記の覚書でそれを知ることができます。

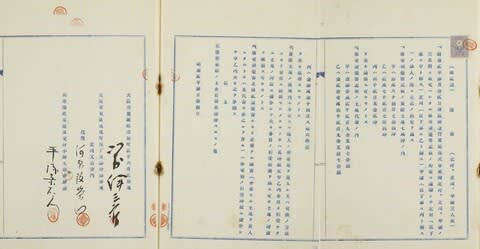

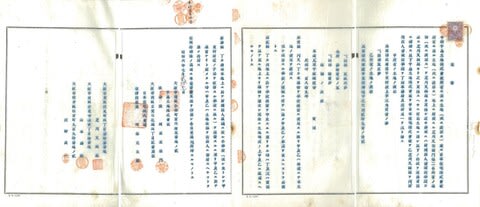

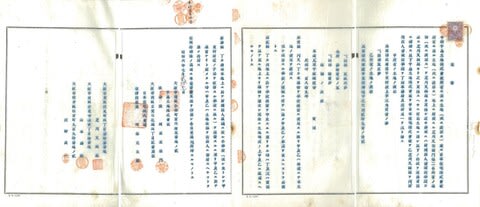

覚書(千島土地所蔵資料G00975_121)

(財)帝塚山学院が学校経営を行うために甲東学園の校舎を買い取りたいけれども、まだ理事会の承認が得られないので又四郎が一旦これを購入し、帝塚山学院に提供すると記されています。

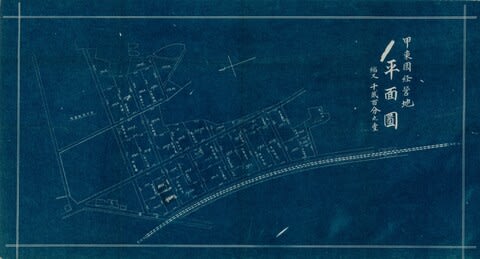

帝塚山学院小学校の庄野貞一校長は、かねてより郊外(林間)学舎での子供達の教育を構想していました。庄野氏と親しく、教育への関心も高かった又四郎は、帝塚山学院に代わり甲東学園小学校の校舎を購入し、郊外学舎「仁川コロニー」の校舎として提供したのです。

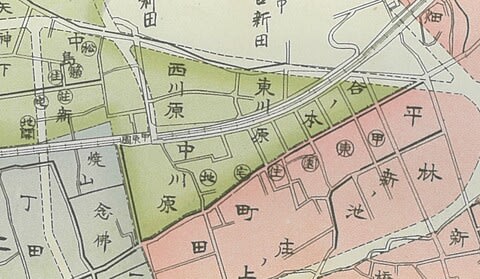

覚書(千島土地所蔵資料G00975_128)

なお校舎敷地1,667坪は、1,500坪を千島土地㈱、167坪を日本住宅㈱が所有していましたが、こちらも又四郎又は帝塚山学院が学校経営を行う限り、無償提供することが約定されました。

庄野氏には一日も早く、自然に親しむ教育を実現したいとの思いがあったようで、「仁川コロニー」はひと月後、8月の夏休みから施設使用が開始されました。『帝塚山学院100年史』によると、慌ただしい開設準備の中で、又四郎は学習、食事、衛生、宿泊の設備を整える手助けもしたようです。

こうして、甲東学園小学校に代わり、仁川の地に帝塚山学院の「仁川コロニー」が開校したのでした。

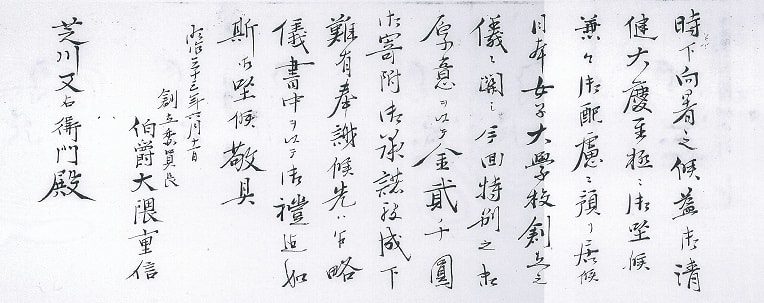

ところで、この甲東学園小学校の名称は実はよくわかっていません。覚書などの書類には、「甲東学園小学校」と「私立仁川小学校」の2つの名称が登場します。そして、それぞれの書類につけられた仕切紙には「元 銀星女学院」と記されています。

人事興信録によれば、羽室氏の職業欄には「銀星女学院長」の記載があります。(*)冒頭の覚書には女学校設立の計画と合わせて小学校を設立するとあり、甲東学園小学校が銀星女学院の付属小学校である可能性は高いと思います。

しかし、残念ながら銀星女学院についても詳しいことはよくわかりません。銀星女学院出版部が発行した「梨庵漫筆」という資料(冊子)があるようで、羽室氏が銀星女学院主として発行趣旨(大正14年7月)を執筆し、谷本富氏(*2)が女学院生徒に向けた教訓を寄稿しているところを見ると、銀星女学院は確かに存在したものと思われます。

しかし、銀星女学院、そして付属小学校と思しき甲東学園小学校の実態は、今はまだ謎に包まれたままなのです。

*)名古屋大学『人事興信録』データベースより

*2)谷本富…日本の教育学者。京都帝国大学教授。又四郎は京都帝国大学在学中に講義を受け、「こんなおもしろい講義は、当時私の在学した法科大学には一つもないと思ったのでした」と述べている(芝川又四郎『小さな歩み』p.245)

■参考資料

創立100周年記念誌編纂委員会 編『帝塚山学院100年史』帝塚山学院/2016

甲東園と芝川家1 土地入手の経緯

甲東園と芝川家2 果樹園の開設

甲東園と芝川家3 果樹園の風景

甲東園と芝川邸4 芝川又右衛門邸の建設

甲東園と芝川邸5 芝川又右衛門邸

甲東園と芝川邸6 阪急電鉄の開通

甲東園と芝川邸7 関西学院の移転

※掲載している文章、画像の無断転載を禁止いたします。文章や画像の使用を希望される場合は、必ず弊社までご連絡下さい。また、記事を引用される場合は、出典を明記(リンク等)していただきます様、お願い申し上げます。

甲東学園設立に付覚書(一部)(千島土地所蔵資料G00982_273)

日本住宅㈱が甲東園隣地の仁川で住宅経営をすることになり、小学校設立を計画する中で、芝川が学校用地として千島土地㈱の所有地1,500坪と校舎建設費1万円の提供を申し出ます。そんな折、偶然他に女学校設立の計画があるということで、その計画と合わせ、実業家の羽室庸之助氏を設立者とし、小学校(甲東学園小学校)設立が進められることになったという経緯が記されています。

小学校の開校は1925(大正14)年4月からと約定されていますが、芝川は学校運営には直接関与していなかったようで、実際にいつ小学校が開校し、どのような運営が行われたかについては、資料が残っておらず知ることができません。

一説には学校経営がうまくいっていなかったともいわれており、次にこの学園が登場するのは学園経営組合の解散に関する資料でした。

甲東学園経営組合解散及び財産処分決議書(千島土地所蔵資料G00975_120)

1931(昭和6)年7月20日をもって甲東学園経営組合を解散すること。出資組合員(阿部氏、近藤氏、芝川)共有の残余財産(校舎と備品)は8千円で芝川又四郎(又右衛門息子)に売却し、その8千円は、羽室庸之助氏の慰労金とすることが決議されました。

建物売渡証書(G00975_123)

そして翌日の7月21日、校舎、備品が又四郎に売却されます。

又四郎が、この校舎、備品を購入したことには理由がありました。同日に又四郎が交わした下記の覚書でそれを知ることができます。

覚書(千島土地所蔵資料G00975_121)

(財)帝塚山学院が学校経営を行うために甲東学園の校舎を買い取りたいけれども、まだ理事会の承認が得られないので又四郎が一旦これを購入し、帝塚山学院に提供すると記されています。

帝塚山学院小学校の庄野貞一校長は、かねてより郊外(林間)学舎での子供達の教育を構想していました。庄野氏と親しく、教育への関心も高かった又四郎は、帝塚山学院に代わり甲東学園小学校の校舎を購入し、郊外学舎「仁川コロニー」の校舎として提供したのです。

覚書(千島土地所蔵資料G00975_128)

なお校舎敷地1,667坪は、1,500坪を千島土地㈱、167坪を日本住宅㈱が所有していましたが、こちらも又四郎又は帝塚山学院が学校経営を行う限り、無償提供することが約定されました。

庄野氏には一日も早く、自然に親しむ教育を実現したいとの思いがあったようで、「仁川コロニー」はひと月後、8月の夏休みから施設使用が開始されました。『帝塚山学院100年史』によると、慌ただしい開設準備の中で、又四郎は学習、食事、衛生、宿泊の設備を整える手助けもしたようです。

こうして、甲東学園小学校に代わり、仁川の地に帝塚山学院の「仁川コロニー」が開校したのでした。

ところで、この甲東学園小学校の名称は実はよくわかっていません。覚書などの書類には、「甲東学園小学校」と「私立仁川小学校」の2つの名称が登場します。そして、それぞれの書類につけられた仕切紙には「元 銀星女学院」と記されています。

人事興信録によれば、羽室氏の職業欄には「銀星女学院長」の記載があります。(*)冒頭の覚書には女学校設立の計画と合わせて小学校を設立するとあり、甲東学園小学校が銀星女学院の付属小学校である可能性は高いと思います。

しかし、残念ながら銀星女学院についても詳しいことはよくわかりません。銀星女学院出版部が発行した「梨庵漫筆」という資料(冊子)があるようで、羽室氏が銀星女学院主として発行趣旨(大正14年7月)を執筆し、谷本富氏(*2)が女学院生徒に向けた教訓を寄稿しているところを見ると、銀星女学院は確かに存在したものと思われます。

しかし、銀星女学院、そして付属小学校と思しき甲東学園小学校の実態は、今はまだ謎に包まれたままなのです。

*)名古屋大学『人事興信録』データベースより

*2)谷本富…日本の教育学者。京都帝国大学教授。又四郎は京都帝国大学在学中に講義を受け、「こんなおもしろい講義は、当時私の在学した法科大学には一つもないと思ったのでした」と述べている(芝川又四郎『小さな歩み』p.245)

■参考資料

創立100周年記念誌編纂委員会 編『帝塚山学院100年史』帝塚山学院/2016

甲東園と芝川家1 土地入手の経緯

甲東園と芝川家2 果樹園の開設

甲東園と芝川家3 果樹園の風景

甲東園と芝川邸4 芝川又右衛門邸の建設

甲東園と芝川邸5 芝川又右衛門邸

甲東園と芝川邸6 阪急電鉄の開通

甲東園と芝川邸7 関西学院の移転

※掲載している文章、画像の無断転載を禁止いたします。文章や画像の使用を希望される場合は、必ず弊社までご連絡下さい。また、記事を引用される場合は、出典を明記(リンク等)していただきます様、お願い申し上げます。