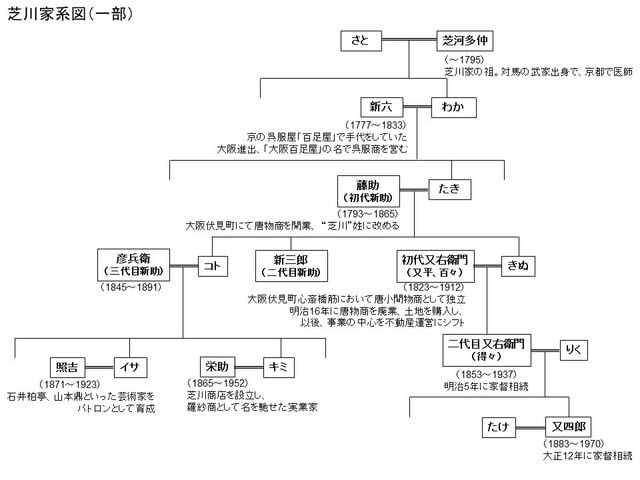

茶室「松花堂」の建築 の記事冒頭で少しご紹介いたしましたが、西宮甲東園の別荘敷地には、明治44(1911)年竣工の武田五一設計の芝川又右衛門邸内にお茶室が設えられた他、数棟のお茶室が建設されました。

中でも最初に建てられたのが大正2(1913)年に落成した「山舟亭」です。

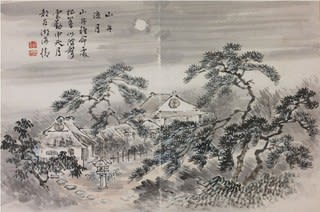

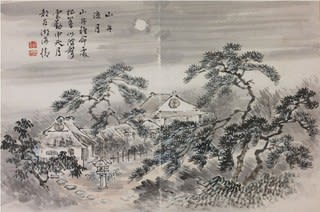

茶室「山舟亭」(上)と露地(下)(『茶会漫録(第四集)』より)

(千島土地株式会社所蔵 P41_038)

(『芝蘭遺芳』より)

(千島土地株式会社所蔵資料「甲東園八勝図」K01_061_6より)

「山舟亭」は茶人・高谷宗範の設計監督により、その庭園は耶馬渓の趣を多分に取り入れたものであったと言います。

資料により少し趣が異なって見えますが、これは恐らく撮影時期の違いによるものと思われます。

というのも、この茶室は山の中のいたるところの風物の推移に応じて舟のように移動させることができるから「山舟」と名づけた、との記述も残っており、

甲東園の敷地内で移築された可能性があるのです。移動式茶室と言ってしまうにしてはしっかりし過ぎた建築のようですが…。

いずれにせよ、『茶会漫録(第四集)』は1924(大正3)年に発行されているので、上の2枚が竣工当時の様子に最も近いのではないでしょうか。

さて、こちら「山舟亭」において、大正2(1913)年4月、盛大なお茶会が開かれました。

5日間にわたって開かれたお茶会には、1日に5人ずつのお客様をご招待しており、益田孝、鈴木馬左也、高谷恒太郎、戸田弥七、村山龍平、上野理一、住友吉左衛門、香村文之助、嘉納治郎右衛門、嘉納治兵衛、馬越恭平、野崎廣太…などなど、東西の名高い数寄者25名が招かれました。

このお茶会は桃の花が満開になる時期に合わせて計画されたようで、主催者の芝川又右衛門は体調を崩したにも関わらず、又右衛門の師匠である茶道裏千家の中川魚梁が亭主を務めて予定通り開催されました。最終日の4月25日に参会した野崎広太の茶会記*)によると、残念ながら前夜の雨で花が散ってしまったため、芝川家では急遽 須磨芝川邸より持参した小田海僲「春夜桃李園の図」を待合の洋館2階座敷の床に掛けたといいます。

それでは、最終日のお茶会の様子を前出の野崎広太の茶会記に沿ってご紹介いたしましょう。

当日は前夜の雨は止み、一点雲なき快晴に。まだ阪急電鉄西宝線(西宮北口-宝塚)が開通していなかったため、招かれた人々は西ノ宮駅から又右衛門が用意した人力車で大市山の芝川家経営地に向かいます。

一行は又右衛門邸洋館2階の待合に通され、高谷恒太郎による挨拶の後、前出の小田海僲「春夜桃李園の図」など飾付に対するひと通りの説明が成されました。この時、窓外の景色についても紹介があったそうなのですが、なんと当時は洋館2階の窓から六甲山、甲山はもちろんのこと、箕面の山、東南の方向に連綿たる摂河泉(摂津、河内、和泉)の諸山脈まで望むことができたのだとか。なんと素晴らしい景色でしょうか!

その後、一行は腰掛へと移動し、間もなく亭主の中川魚梁に迎えられ、お茶室へと案内されます。蹲にかかる筧の水は渓流となって音を立てて流れていたということで、心洗われる情景が目に浮かぶようです。

お茶室には宗範の筆による「山舟」の濡額が掛けられています。宗範について、野崎は「大徳寺の和尚か」と記述していますが、高谷恒太郎の号が宗範であり、「山舟亭」は高谷が設計監督したお茶室であったことを考えると、この濡額は高谷の筆によるものだったのかも知れません。*2)

そしていよいよお茶室の中へ。炭手前の後に一同懐石を楽しみ、腰掛に移ってお菓子をいただいた後、「恰も山寺の鐘声を聞くに似た」銅鑼の合図で再度席入りをします。

濃茶、薄茶を喫し、戸田や春海*3)、高谷恒太郎も加わっての歓談の後、お茶会はおひらきとなり、一行は高谷の案内で水屋、露地を見学して茶室を後にします。

洋館広間の一室へ戻り、ひと息ついた後、一行は銅鑼の音に送られながら夕暮れの甲東園を後にしたのでした。

この度はご紹介を省略いたしましたが、茶会記録には待合、腰掛、茶室の飾付から懐石、濃茶、薄茶で使用されたものまで、全てのお道具が記載されています。またそれらに対する感想も詳しく述べられており、その中では、交趾の蓋と呉州の身、そして呉州の蓋と交趾の身の組み合わせで使用された石榴の香合が「稀代の名品」であると賞賛される一方で、古色蒼然とした釜と炉縁に銅炉が新しいのは不釣合いだとか、茶室「山舟亭」で懐石に藍呉州舟形の向付、茶杓の銘が「鉄の舟」では、舟が多過ぎて得心できないなどといった辛口の意見も忌憚なく述べています。

更に、当時これが新聞に掲載されたというのですから、お茶会の亭主はさぞかし細心の注意を払ってお茶会当日に備えたことでしょう。まさにお互いに真剣勝負。このような切磋琢磨の中で、近代茶道の黄金期が築かれていったのでしょうか。

*)『茶会漫録 第四集』に「甲東山荘の茶会 芝川又右衛門氏の催し(大正2年4月30日記)」として収録。野崎広太は参席した茶会での見聞記録を、1905(明治38)年以降、自らが主催する「内外商業新報」(現「日本経済新聞」)に掲載。後年それらを『茶会漫録(全12冊)』にまとめ、発刊した。

*2)「内外商業新報」の記事を写したとする芝川家の記録(『芝蘭遺芳』)にはこのように記述されていますが、「内外商業新報」の記事をまとめて1914(大正3)年に発行された『茶会漫録(第四集)』では、「宗範の筆、宗範は即ち高谷今遠州(筆者注:高谷恒太郎のこと)也。」とあることから、書籍にまとめる際に修正されたものと思われます。

*3)道具商・谷松屋戸田商店、書画骨董品商・春海商店の関係者か?

■参考資料

『茶会漫録(第四集)』、野崎広太、中外商業新報社、1914

『芝蘭遺芳』、津枝謹爾編輯、芝川又四郎、1944(非売品)

『芝川得々翁を語る』、塩田與兵衛、1939

※掲載している文章、画像の無断転載を禁止いたします。文章や画像の使用を希望される場合は、必ず弊社までご連絡下さい。また、記事を引用される場合は、出典を明記(リンク等)していただきます様、お願い申し上げます。

中でも最初に建てられたのが大正2(1913)年に落成した「山舟亭」です。

茶室「山舟亭」(上)と露地(下)(『茶会漫録(第四集)』より)

(千島土地株式会社所蔵 P41_038)

(『芝蘭遺芳』より)

(千島土地株式会社所蔵資料「甲東園八勝図」K01_061_6より)

「山舟亭」は茶人・高谷宗範の設計監督により、その庭園は耶馬渓の趣を多分に取り入れたものであったと言います。

資料により少し趣が異なって見えますが、これは恐らく撮影時期の違いによるものと思われます。

というのも、この茶室は山の中のいたるところの風物の推移に応じて舟のように移動させることができるから「山舟」と名づけた、との記述も残っており、

甲東園の敷地内で移築された可能性があるのです。移動式茶室と言ってしまうにしてはしっかりし過ぎた建築のようですが…。

いずれにせよ、『茶会漫録(第四集)』は1924(大正3)年に発行されているので、上の2枚が竣工当時の様子に最も近いのではないでしょうか。

さて、こちら「山舟亭」において、大正2(1913)年4月、盛大なお茶会が開かれました。

5日間にわたって開かれたお茶会には、1日に5人ずつのお客様をご招待しており、益田孝、鈴木馬左也、高谷恒太郎、戸田弥七、村山龍平、上野理一、住友吉左衛門、香村文之助、嘉納治郎右衛門、嘉納治兵衛、馬越恭平、野崎廣太…などなど、東西の名高い数寄者25名が招かれました。

このお茶会は桃の花が満開になる時期に合わせて計画されたようで、主催者の芝川又右衛門は体調を崩したにも関わらず、又右衛門の師匠である茶道裏千家の中川魚梁が亭主を務めて予定通り開催されました。最終日の4月25日に参会した野崎広太の茶会記*)によると、残念ながら前夜の雨で花が散ってしまったため、芝川家では急遽 須磨芝川邸より持参した小田海僲「春夜桃李園の図」を待合の洋館2階座敷の床に掛けたといいます。

それでは、最終日のお茶会の様子を前出の野崎広太の茶会記に沿ってご紹介いたしましょう。

当日は前夜の雨は止み、一点雲なき快晴に。まだ阪急電鉄西宝線(西宮北口-宝塚)が開通していなかったため、招かれた人々は西ノ宮駅から又右衛門が用意した人力車で大市山の芝川家経営地に向かいます。

一行は又右衛門邸洋館2階の待合に通され、高谷恒太郎による挨拶の後、前出の小田海僲「春夜桃李園の図」など飾付に対するひと通りの説明が成されました。この時、窓外の景色についても紹介があったそうなのですが、なんと当時は洋館2階の窓から六甲山、甲山はもちろんのこと、箕面の山、東南の方向に連綿たる摂河泉(摂津、河内、和泉)の諸山脈まで望むことができたのだとか。なんと素晴らしい景色でしょうか!

その後、一行は腰掛へと移動し、間もなく亭主の中川魚梁に迎えられ、お茶室へと案内されます。蹲にかかる筧の水は渓流となって音を立てて流れていたということで、心洗われる情景が目に浮かぶようです。

お茶室には宗範の筆による「山舟」の濡額が掛けられています。宗範について、野崎は「大徳寺の和尚か」と記述していますが、高谷恒太郎の号が宗範であり、「山舟亭」は高谷が設計監督したお茶室であったことを考えると、この濡額は高谷の筆によるものだったのかも知れません。*2)

そしていよいよお茶室の中へ。炭手前の後に一同懐石を楽しみ、腰掛に移ってお菓子をいただいた後、「恰も山寺の鐘声を聞くに似た」銅鑼の合図で再度席入りをします。

濃茶、薄茶を喫し、戸田や春海*3)、高谷恒太郎も加わっての歓談の後、お茶会はおひらきとなり、一行は高谷の案内で水屋、露地を見学して茶室を後にします。

洋館広間の一室へ戻り、ひと息ついた後、一行は銅鑼の音に送られながら夕暮れの甲東園を後にしたのでした。

この度はご紹介を省略いたしましたが、茶会記録には待合、腰掛、茶室の飾付から懐石、濃茶、薄茶で使用されたものまで、全てのお道具が記載されています。またそれらに対する感想も詳しく述べられており、その中では、交趾の蓋と呉州の身、そして呉州の蓋と交趾の身の組み合わせで使用された石榴の香合が「稀代の名品」であると賞賛される一方で、古色蒼然とした釜と炉縁に銅炉が新しいのは不釣合いだとか、茶室「山舟亭」で懐石に藍呉州舟形の向付、茶杓の銘が「鉄の舟」では、舟が多過ぎて得心できないなどといった辛口の意見も忌憚なく述べています。

更に、当時これが新聞に掲載されたというのですから、お茶会の亭主はさぞかし細心の注意を払ってお茶会当日に備えたことでしょう。まさにお互いに真剣勝負。このような切磋琢磨の中で、近代茶道の黄金期が築かれていったのでしょうか。

*)『茶会漫録 第四集』に「甲東山荘の茶会 芝川又右衛門氏の催し(大正2年4月30日記)」として収録。野崎広太は参席した茶会での見聞記録を、1905(明治38)年以降、自らが主催する「内外商業新報」(現「日本経済新聞」)に掲載。後年それらを『茶会漫録(全12冊)』にまとめ、発刊した。

*2)「内外商業新報」の記事を写したとする芝川家の記録(『芝蘭遺芳』)にはこのように記述されていますが、「内外商業新報」の記事をまとめて1914(大正3)年に発行された『茶会漫録(第四集)』では、「宗範の筆、宗範は即ち高谷今遠州(筆者注:高谷恒太郎のこと)也。」とあることから、書籍にまとめる際に修正されたものと思われます。

*3)道具商・谷松屋戸田商店、書画骨董品商・春海商店の関係者か?

■参考資料

『茶会漫録(第四集)』、野崎広太、中外商業新報社、1914

『芝蘭遺芳』、津枝謹爾編輯、芝川又四郎、1944(非売品)

『芝川得々翁を語る』、塩田與兵衛、1939

※掲載している文章、画像の無断転載を禁止いたします。文章や画像の使用を希望される場合は、必ず弊社までご連絡下さい。また、記事を引用される場合は、出典を明記(リンク等)していただきます様、お願い申し上げます。