前回ご紹介した、芝川又右衛門が担当した「十八会」のお茶会。

重鎮の方々をお招きする訳ですから、当然、念には念を入れた準備が行われたはず。

準備の様子まではわかりませんが、当日の役割分担に関する資料が残されています。

六月十八日役割

一、道修町受付 戸田貞吉

下役 植木屋利三郎、手伝久七

一、二階受付 春海儀平 山中與七

一、来客の携帯品預かり並陳列掛 戸田政之助

一、庭廻り案内 大畠操

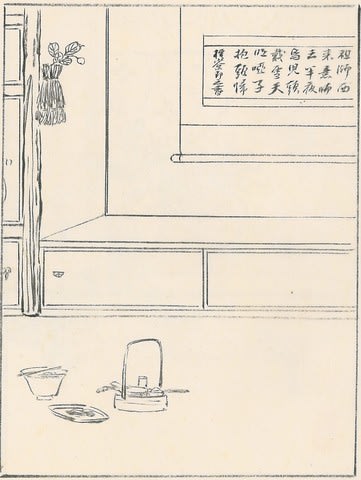

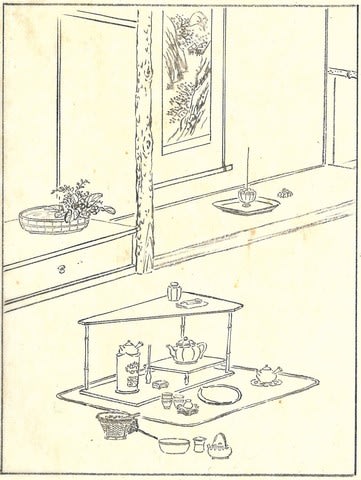

一、抹茶席 狩野宗匠、当主

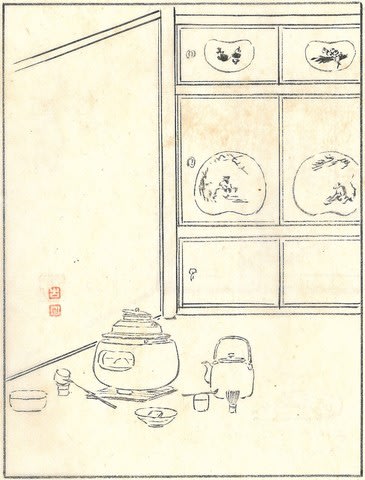

一、煎茶席 花月庵先生

一、四畳半 西尾亀之助

一、三階下座敷及二階 黒崎奈良之助、中桐新十郎

一、給仕方 西尾亀之助、戸田貞之助、戸田政之助、春海儀平

一、出納方並車掛 三木房次郎

一、番人 黒崎奈良之助、岡本珪蔵

一、二階にての中継人 堺卯 下女

一、自動車掛 但西洋館の庭 譲吉

一、総取締役 奥村あさ

一、道具方 園田芳之助

抹茶席、煎茶席は、それぞれ又右衛門の師であった三代・狩野宗朴宗匠、花月庵田中翁が担当し、抹茶席では芝川又右衛門自らお客様をおもてなししたようです。戸田政之助(谷松屋戸田商店)、山中與七(高山中)など道具商の方々のお名前も見られるほか、三木房次郎、黒崎奈良之助、岡本珪蔵、園田芳之助といった芝川店の関係者もお手伝いをしたようです。

中でも気になったのは「奥村あさ」。

堺卯の下女を除けば唯一の女性で、しかも「総取締役」という大変重要そうなお役を担っておられます。

この方、芝川店の関係者であることは明らかなのですが、詳しいことは何もわかりません。

ただ、写真が数点残されていますのでご紹介いたします。

奥村あさ(千島土地株式会社所蔵資料P35_005)

聡明なお顔立ちの美しい方です。

芝川又四郎、たけ婚礼写真(明治42年、同P01_006)

前列左から 奥村あさ、芝川りく、芝川たけ、香村さき

後列左から 芝川又太郎、芝川又右衛門、芝川又四郎、香村文之助

香村文之助は芝川店支配人。香村さきは夫人でしょうか。奥村あさの名前の脇には「別家」の表記もあります。「別家」とは、主人からのれん分けを許されて独立することを言いますが、芝川店においては支配人格の家族の集まりのことを指したようです。(*)

同上(同P01_001)

前列左から 黒﨑さと、園田ひで、奥村あさ、井上しか、橘いと

後列左から 奥村栄枝、島谷かえ、園田そえ、立田よね

皆さんの名字から芝川店関係者のご夫人方の集合写真ではないかと思われます。ということは、奥村あさは芝川又右衛門の総理代(総代理人)を務めた奥村利三郎の夫人である可能性が高いと言えます。なお、全員が芝川家の女紋が付いた着物を着ていますが、別家の人々は、新年や芝川家にお祝いごとがあった折には、濃紫、無地の揃いの着物を着て、「別家一同」として芝川家に挨拶行ったとも言われており(*)、それはまさにこの写真のような様子だったのかも知れません。

左から香村文之助、芝川又四郎、奥村あさ(同P06_073)

何の折に撮影された写真かはわかりませんが、芝川店の支配人、芝川家の次代当主と共に写っていることを考えると奥村あさは芝川店においてかなり重要な人物であったことが想像できます。それにしても背筋の伸びた凛とした姿は気品に溢れています。

こうして写真を見てみると、想像以上に家族ぐるみで主家に仕える様子が伺えます。更にこうした大切な茶会において重要な役目を任されるとは、いわゆる「奥様会」の枠を超えた重責ではないでしょうか。実際には、「総取締役」がどのような役割であったのか、その詳細は全くわからないのですが、明治30年代に「夫のサポート」を超えて女性が活躍する姿を想像してついワクワクしてしまいます。

*

随分と話が逸れてしまいましたが、18日に開催された「十八会」のお茶会、実は大変興味深いことに、翌19日にもう一度お茶会が開かれているのです。こちらはおつき合いのあった道具商や画家、親族や芝川店の重役などを招いた、いわば「内輪のお茶会」。料理の献立などは前日に比べ質素ですが、抹茶席、煎茶席を設け、恐らく前日のしつらえをそのままに、身内の茶会を楽しんだのでしょう。

*)芝川家別家の一人・園田友七のご子孫へのヒヤリング(2011年実施)において伺ったお話による。

■参考資料

「芝川茶会記録」、管宗次氏所蔵資料

『近藤就運書 芝川家記録抄 家長原簿』(千島土地株式会社所蔵資料B01_201)

※掲載している文章、画像の無断転載を禁止いたします。文章や画像の使用を希望される場合は、必ず弊社までご連絡下さい。また、記事を引用される場合は、出典を明記(リンク等)していただきます様、お願い申し上げます。

重鎮の方々をお招きする訳ですから、当然、念には念を入れた準備が行われたはず。

準備の様子まではわかりませんが、当日の役割分担に関する資料が残されています。

六月十八日役割

一、道修町受付 戸田貞吉

下役 植木屋利三郎、手伝久七

一、二階受付 春海儀平 山中與七

一、来客の携帯品預かり並陳列掛 戸田政之助

一、庭廻り案内 大畠操

一、抹茶席 狩野宗匠、当主

一、煎茶席 花月庵先生

一、四畳半 西尾亀之助

一、三階下座敷及二階 黒崎奈良之助、中桐新十郎

一、給仕方 西尾亀之助、戸田貞之助、戸田政之助、春海儀平

一、出納方並車掛 三木房次郎

一、番人 黒崎奈良之助、岡本珪蔵

一、二階にての中継人 堺卯 下女

一、自動車掛 但西洋館の庭 譲吉

一、総取締役 奥村あさ

一、道具方 園田芳之助

抹茶席、煎茶席は、それぞれ又右衛門の師であった三代・狩野宗朴宗匠、花月庵田中翁が担当し、抹茶席では芝川又右衛門自らお客様をおもてなししたようです。戸田政之助(谷松屋戸田商店)、山中與七(高山中)など道具商の方々のお名前も見られるほか、三木房次郎、黒崎奈良之助、岡本珪蔵、園田芳之助といった芝川店の関係者もお手伝いをしたようです。

中でも気になったのは「奥村あさ」。

堺卯の下女を除けば唯一の女性で、しかも「総取締役」という大変重要そうなお役を担っておられます。

この方、芝川店の関係者であることは明らかなのですが、詳しいことは何もわかりません。

ただ、写真が数点残されていますのでご紹介いたします。

奥村あさ(千島土地株式会社所蔵資料P35_005)

聡明なお顔立ちの美しい方です。

芝川又四郎、たけ婚礼写真(明治42年、同P01_006)

前列左から 奥村あさ、芝川りく、芝川たけ、香村さき

後列左から 芝川又太郎、芝川又右衛門、芝川又四郎、香村文之助

香村文之助は芝川店支配人。香村さきは夫人でしょうか。奥村あさの名前の脇には「別家」の表記もあります。「別家」とは、主人からのれん分けを許されて独立することを言いますが、芝川店においては支配人格の家族の集まりのことを指したようです。(*)

同上(同P01_001)

前列左から 黒﨑さと、園田ひで、奥村あさ、井上しか、橘いと

後列左から 奥村栄枝、島谷かえ、園田そえ、立田よね

皆さんの名字から芝川店関係者のご夫人方の集合写真ではないかと思われます。ということは、奥村あさは芝川又右衛門の総理代(総代理人)を務めた奥村利三郎の夫人である可能性が高いと言えます。なお、全員が芝川家の女紋が付いた着物を着ていますが、別家の人々は、新年や芝川家にお祝いごとがあった折には、濃紫、無地の揃いの着物を着て、「別家一同」として芝川家に挨拶行ったとも言われており(*)、それはまさにこの写真のような様子だったのかも知れません。

左から香村文之助、芝川又四郎、奥村あさ(同P06_073)

何の折に撮影された写真かはわかりませんが、芝川店の支配人、芝川家の次代当主と共に写っていることを考えると奥村あさは芝川店においてかなり重要な人物であったことが想像できます。それにしても背筋の伸びた凛とした姿は気品に溢れています。

こうして写真を見てみると、想像以上に家族ぐるみで主家に仕える様子が伺えます。更にこうした大切な茶会において重要な役目を任されるとは、いわゆる「奥様会」の枠を超えた重責ではないでしょうか。実際には、「総取締役」がどのような役割であったのか、その詳細は全くわからないのですが、明治30年代に「夫のサポート」を超えて女性が活躍する姿を想像してついワクワクしてしまいます。

*

随分と話が逸れてしまいましたが、18日に開催された「十八会」のお茶会、実は大変興味深いことに、翌19日にもう一度お茶会が開かれているのです。こちらはおつき合いのあった道具商や画家、親族や芝川店の重役などを招いた、いわば「内輪のお茶会」。料理の献立などは前日に比べ質素ですが、抹茶席、煎茶席を設け、恐らく前日のしつらえをそのままに、身内の茶会を楽しんだのでしょう。

*)芝川家別家の一人・園田友七のご子孫へのヒヤリング(2011年実施)において伺ったお話による。

■参考資料

「芝川茶会記録」、管宗次氏所蔵資料

『近藤就運書 芝川家記録抄 家長原簿』(千島土地株式会社所蔵資料B01_201)

※掲載している文章、画像の無断転載を禁止いたします。文章や画像の使用を希望される場合は、必ず弊社までご連絡下さい。また、記事を引用される場合は、出典を明記(リンク等)していただきます様、お願い申し上げます。