大正元年12月21日、芝川又平(初代又右衛門)が亡くなりました。齢90歳の大往生でした。

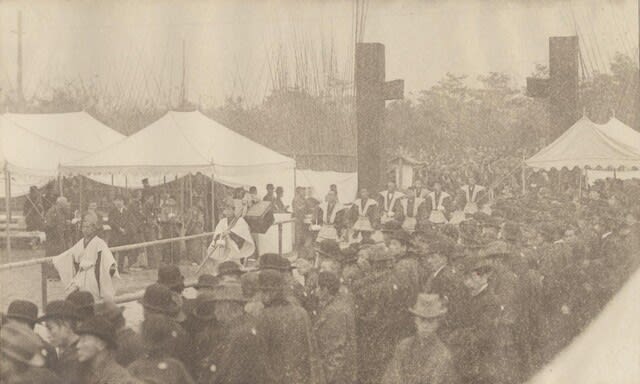

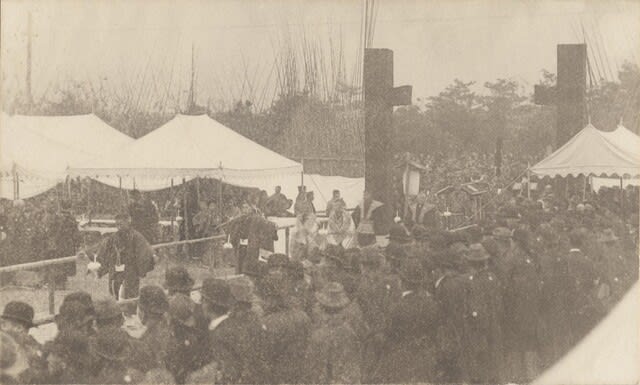

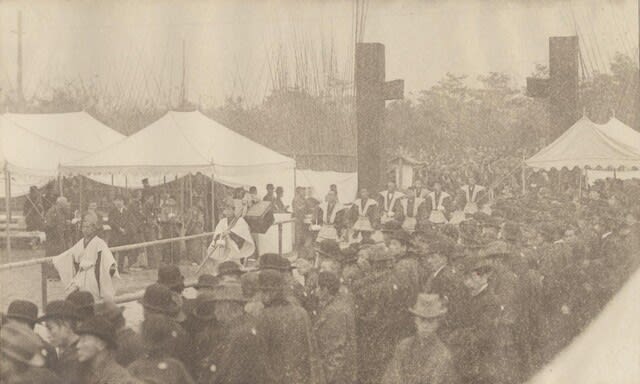

遺体は大阪・伏見町の芝川邸に運ばれ、葬儀は26日に執り行われましたが、当時は大きな葬儀場がなかったため、長柄墓地のそばにあった大阪市所有の空き地に臨時の斎場が作られました。

芝川家としては明治23年に初代又右衛門夫人・きぬが亡くなって以来の葬儀で、勝手がわからず、又平が生前から親交の厚かった朝日新聞の村山龍平氏、弁護士の高谷宗範氏が芝川邸洋館の応接間に詰めて、葬儀を取り仕切って下さったといいます。

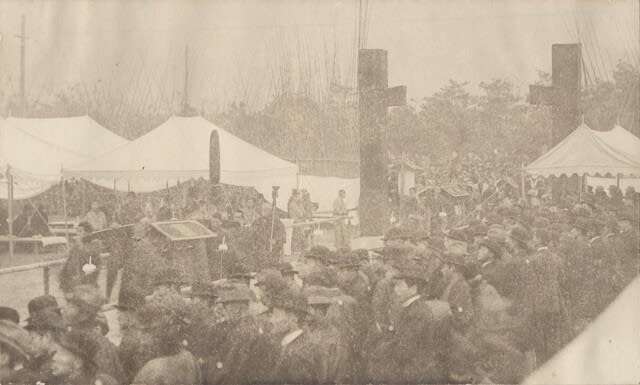

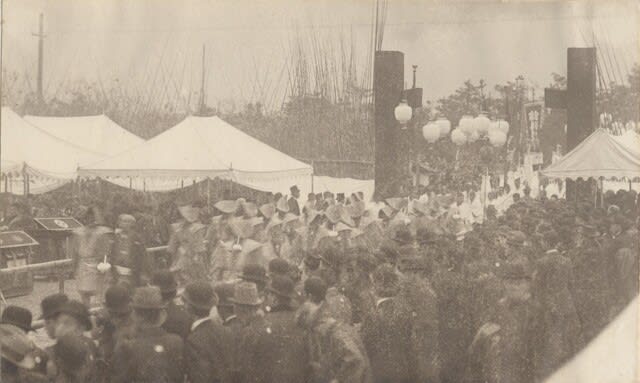

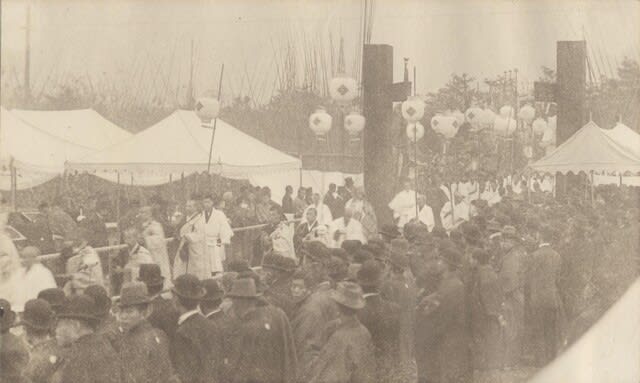

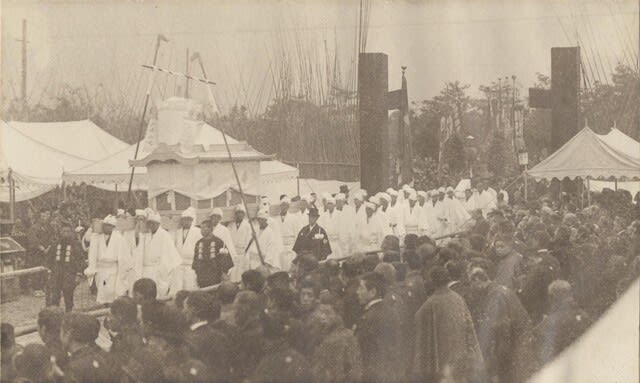

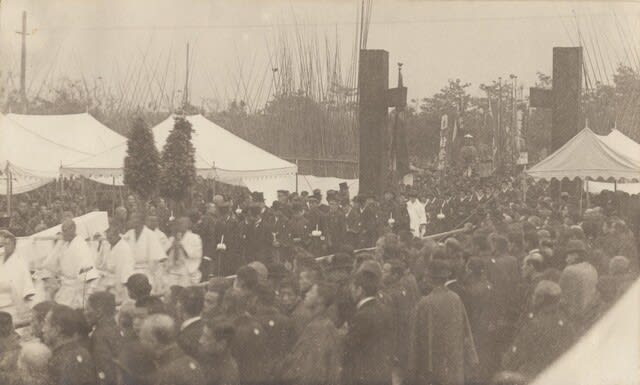

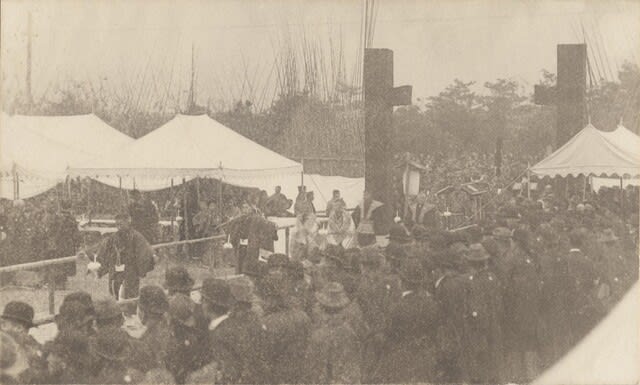

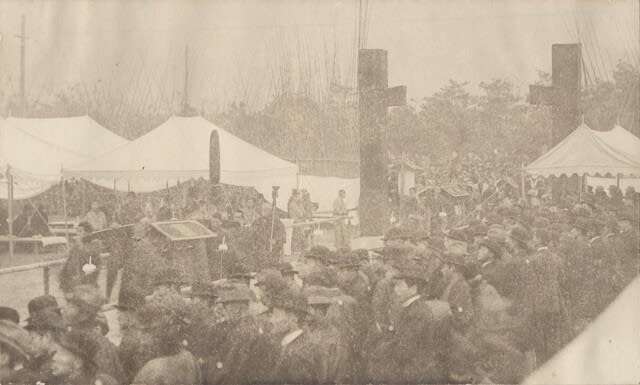

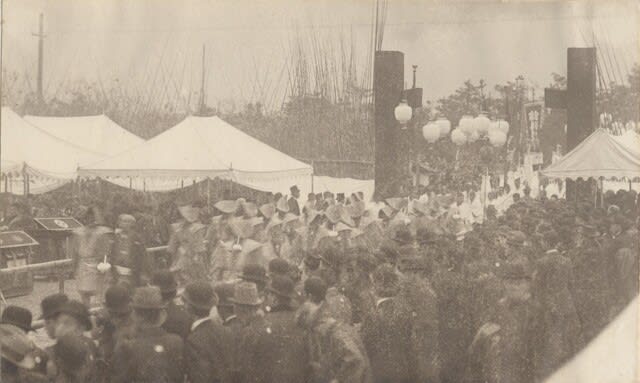

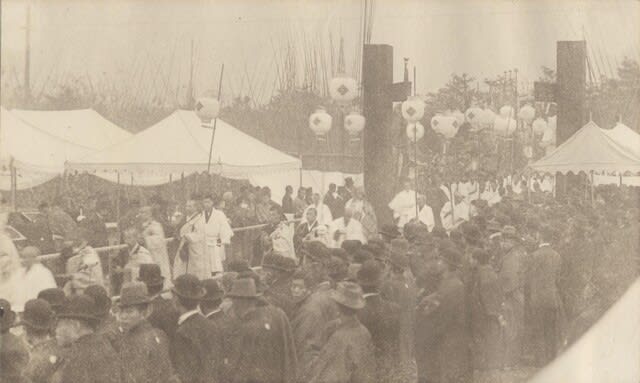

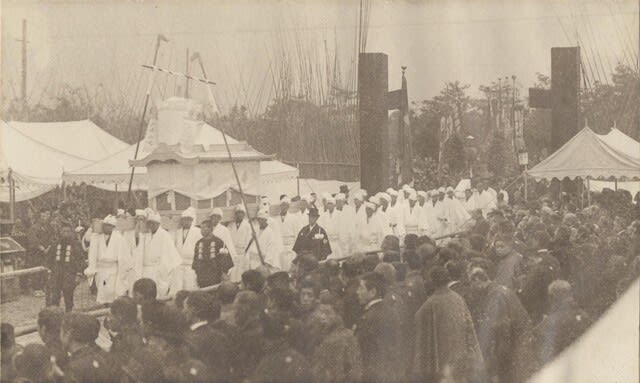

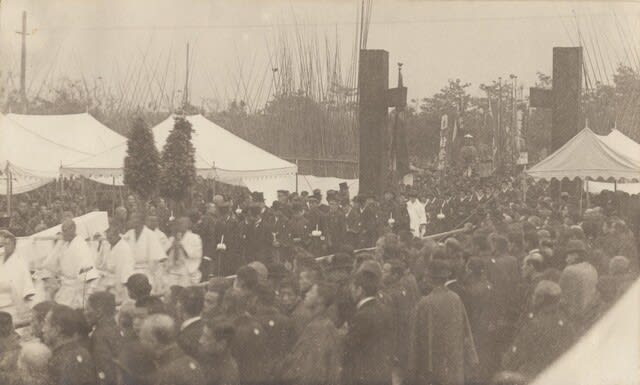

葬儀の日は伏見町芝川邸から出棺し、長柄の墓地まで行列で行きました。長柄墓地で撮影したものと思われる写真が当社に保存されています。民俗史料として貴重なものかと思いますので、ここにご紹介します。

(いずれも千島土地株式会社所蔵資料P19)

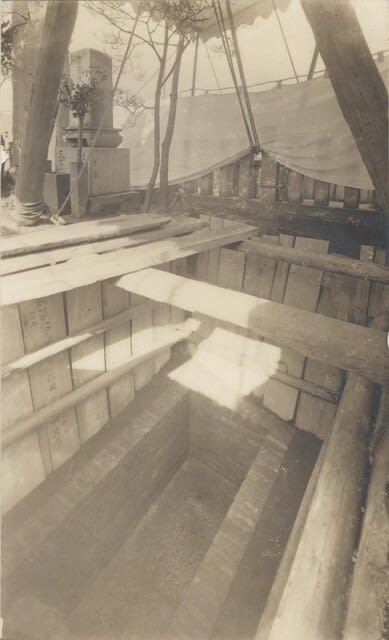

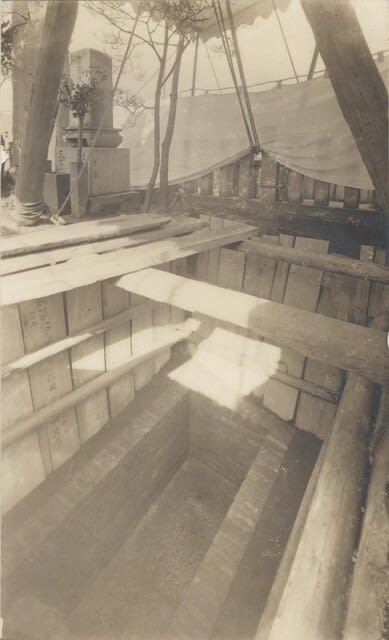

明治後期の火葬率はまだ30%ほどだったそうで、写真から、遺体は土葬で葬られたことがわかります。

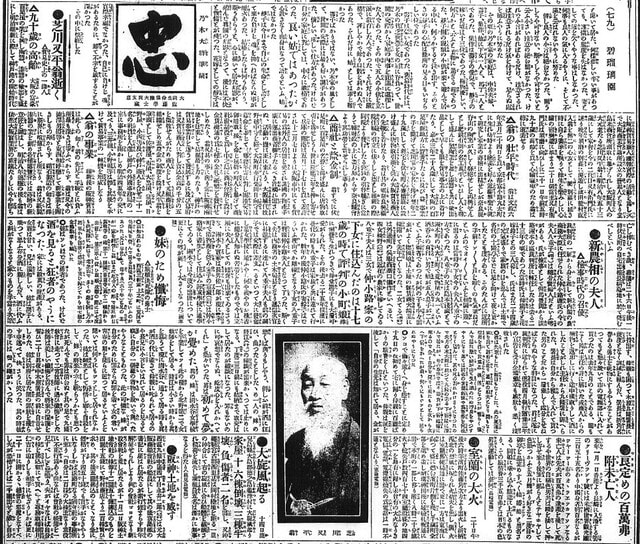

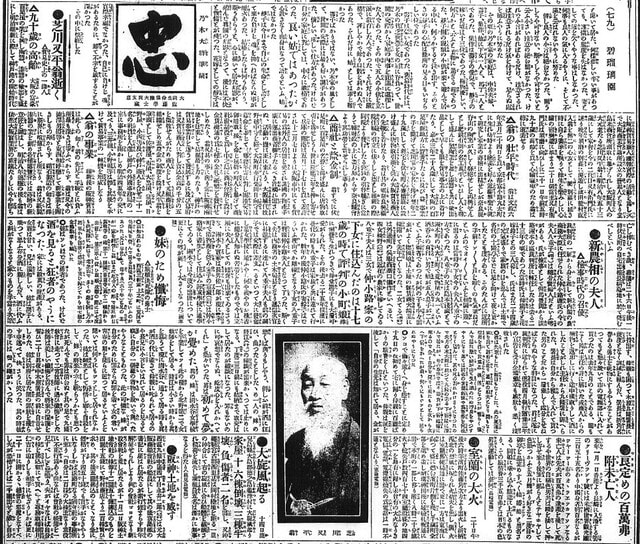

また、村山龍平氏の計らいで、又平の死は当時の「大阪朝日新聞」に大きく掲載され、報じられました。

大阪朝日新聞(大正元年12月22日)

少し長くなりますが、芝川又平の履歴についても紹介されていますので、全文を以下に掲載します(文字は原文ママ)。

*

●芝川又平翁逝く

貿易史上の一偉人

△九十歳の高齢

大阪の富豪百足屋の業を興し陶器、漆器の輸出を盛にし明治維新に際して神戸港の開始時代に阪神貿易商人団体実際の活動を為し次で大阪商業会議所設立の発起人となり堂島米商会所頭取に挙げられし大阪町人の大元老たる芝川又平翁は明治八年五十三歳にして家督を今の二代目又右衛門氏に譲り晩年須磨の別荘に優遊し故田能村直入翁を無二の心友として屡(しばしば)別荘に延(ひ)き時に自ら画筆を執りて余生を楽みにしに心臓の宿痾遽(にはか)に革(きは)まり二十日朝当主又右衛門氏は須磨に向ひしに二十一日午前五時九十歳の高齢を以て心臓麻痺のため翁は終に逝去せり

△翁の壮年時代

翁は文政六年五月二十四日を以て京都富小路丸太町に生れ幼時より絵画を好み近藤雅楽に就て研究し家業の蒔絵に出精せしが奈良鹿背山の陶窯が久しく廃絶せしを再興せんとし肥前有田の名工萬平といひし人を聘して盛んに製陶業を起し漆器と共に輸出品として早くも眼を貿易事業の上に着けたり、嘉永三年二十八歳にして大阪の百足屋新助に婿養子たるに及び益事業の手を拡げて芝川家の家名を揚げ翌年二十九歳にして新宅を伏見町心斎橋筋に設け盛んに唐物取引商を営み大阪貿易商人の先鞭を着けたり、翁は其の頃奈良興福院住職の引立に依りしを徳とし維新の際同院より発行したる銭鈔(ぜにふだ)の引替騒ぎに当りて県財政の上に尽力少からず奈良県会より其功労を賞せられし事あり

△商社と釐金制

翁すでに伏見町に百足屋の名声を揚げ盛んに唐物取引を為せしうち世は慶応三年を押し寄せて兵庫の開港は五月二十七日を以て差許され十二月七日よりは大阪市中にても貿易の為外人の居留を免され諸国の物産手広に運出商売勝手たるべき旨触れ出されぬ、活動の機は正に来れり、大阪城代牧野越中守を経て大阪町奉行柴田日向守は幕命を奉じて三郷総年寄に対し開港交易御用取扱を命じ屈指の町人を挙げて商社世話役を為し中之島に商社会所を設け金貨融通の為七種の金札(紙幣)を発行せしめたり、翁其の事に与り常に阪神両地を往来して拮据最も力(つと)めたり、神戸の貿易事業日を逐うて発展するに及び幕府は又貿易商人に対し売込金高の千分の五を徴収せんがため商人をして元祖商社を組織せしめ五釐金の制度を設け又平翁を筆頭として佐渡屋、布屋、大黒屋、泉屋、日野屋、小西等及び神戸の外国商人を合せ二十一名の社員を人選し神戸の外国事務局の一室に事務所を開かしめ明治四五年の交に及べり、三井組、小野組等は即ち其後を承けて貿易事業の一転機を形成しなり

△翁の事業

維新後の阪神貿易は此くの如く翁の先見と手腕とに負ふ所最も深きは争ふべからず、翁は又今の澁澤男爵等と東西相呼応して新事業を開きしもの少からず、硝石製造の如きは殊に斯界に喧伝されし所なり、翁は又紙製漆器の業を創め各種博覧会には蒔絵の新意匠を闘はし、明治八年退隠の後も翁は依然大阪実業界の重鎮たりしに今や即ち亡し悼むべき哉、葬儀は二十六日午後一時伏見町の自宅出棺長柄墓地に於て営むべしといふ

■参考文献

『小さな歩み』芝川又四郎、1969

※掲載している文章、画像の無断転載を禁止いたします。文章や画像の使用を希望される場合は、必ず弊社までご連絡下さい。また、記事を引用される場合は、出典を明記(リンク等)していただきます様、お願い申し上げます。

遺体は大阪・伏見町の芝川邸に運ばれ、葬儀は26日に執り行われましたが、当時は大きな葬儀場がなかったため、長柄墓地のそばにあった大阪市所有の空き地に臨時の斎場が作られました。

芝川家としては明治23年に初代又右衛門夫人・きぬが亡くなって以来の葬儀で、勝手がわからず、又平が生前から親交の厚かった朝日新聞の村山龍平氏、弁護士の高谷宗範氏が芝川邸洋館の応接間に詰めて、葬儀を取り仕切って下さったといいます。

葬儀の日は伏見町芝川邸から出棺し、長柄の墓地まで行列で行きました。長柄墓地で撮影したものと思われる写真が当社に保存されています。民俗史料として貴重なものかと思いますので、ここにご紹介します。

(いずれも千島土地株式会社所蔵資料P19)

明治後期の火葬率はまだ30%ほどだったそうで、写真から、遺体は土葬で葬られたことがわかります。

また、村山龍平氏の計らいで、又平の死は当時の「大阪朝日新聞」に大きく掲載され、報じられました。

大阪朝日新聞(大正元年12月22日)

少し長くなりますが、芝川又平の履歴についても紹介されていますので、全文を以下に掲載します(文字は原文ママ)。

*

●芝川又平翁逝く

貿易史上の一偉人

△九十歳の高齢

大阪の富豪百足屋の業を興し陶器、漆器の輸出を盛にし明治維新に際して神戸港の開始時代に阪神貿易商人団体実際の活動を為し次で大阪商業会議所設立の発起人となり堂島米商会所頭取に挙げられし大阪町人の大元老たる芝川又平翁は明治八年五十三歳にして家督を今の二代目又右衛門氏に譲り晩年須磨の別荘に優遊し故田能村直入翁を無二の心友として屡(しばしば)別荘に延(ひ)き時に自ら画筆を執りて余生を楽みにしに心臓の宿痾遽(にはか)に革(きは)まり二十日朝当主又右衛門氏は須磨に向ひしに二十一日午前五時九十歳の高齢を以て心臓麻痺のため翁は終に逝去せり

△翁の壮年時代

翁は文政六年五月二十四日を以て京都富小路丸太町に生れ幼時より絵画を好み近藤雅楽に就て研究し家業の蒔絵に出精せしが奈良鹿背山の陶窯が久しく廃絶せしを再興せんとし肥前有田の名工萬平といひし人を聘して盛んに製陶業を起し漆器と共に輸出品として早くも眼を貿易事業の上に着けたり、嘉永三年二十八歳にして大阪の百足屋新助に婿養子たるに及び益事業の手を拡げて芝川家の家名を揚げ翌年二十九歳にして新宅を伏見町心斎橋筋に設け盛んに唐物取引商を営み大阪貿易商人の先鞭を着けたり、翁は其の頃奈良興福院住職の引立に依りしを徳とし維新の際同院より発行したる銭鈔(ぜにふだ)の引替騒ぎに当りて県財政の上に尽力少からず奈良県会より其功労を賞せられし事あり

△商社と釐金制

翁すでに伏見町に百足屋の名声を揚げ盛んに唐物取引を為せしうち世は慶応三年を押し寄せて兵庫の開港は五月二十七日を以て差許され十二月七日よりは大阪市中にても貿易の為外人の居留を免され諸国の物産手広に運出商売勝手たるべき旨触れ出されぬ、活動の機は正に来れり、大阪城代牧野越中守を経て大阪町奉行柴田日向守は幕命を奉じて三郷総年寄に対し開港交易御用取扱を命じ屈指の町人を挙げて商社世話役を為し中之島に商社会所を設け金貨融通の為七種の金札(紙幣)を発行せしめたり、翁其の事に与り常に阪神両地を往来して拮据最も力(つと)めたり、神戸の貿易事業日を逐うて発展するに及び幕府は又貿易商人に対し売込金高の千分の五を徴収せんがため商人をして元祖商社を組織せしめ五釐金の制度を設け又平翁を筆頭として佐渡屋、布屋、大黒屋、泉屋、日野屋、小西等及び神戸の外国商人を合せ二十一名の社員を人選し神戸の外国事務局の一室に事務所を開かしめ明治四五年の交に及べり、三井組、小野組等は即ち其後を承けて貿易事業の一転機を形成しなり

△翁の事業

維新後の阪神貿易は此くの如く翁の先見と手腕とに負ふ所最も深きは争ふべからず、翁は又今の澁澤男爵等と東西相呼応して新事業を開きしもの少からず、硝石製造の如きは殊に斯界に喧伝されし所なり、翁は又紙製漆器の業を創め各種博覧会には蒔絵の新意匠を闘はし、明治八年退隠の後も翁は依然大阪実業界の重鎮たりしに今や即ち亡し悼むべき哉、葬儀は二十六日午後一時伏見町の自宅出棺長柄墓地に於て営むべしといふ

■参考文献

『小さな歩み』芝川又四郎、1969

※掲載している文章、画像の無断転載を禁止いたします。文章や画像の使用を希望される場合は、必ず弊社までご連絡下さい。また、記事を引用される場合は、出典を明記(リンク等)していただきます様、お願い申し上げます。