六甲山は、明治28(1895)年に英国人貿易商のグルームが六甲山に山荘を建てて以来、居留地在住の外国人たちが相次いで別荘を構え、「外人村」と言われる別荘地として開けていきました。

大正3(1914)年に第一次世界大戦が勃発すると、外国人貿易商たちは祖国に帰国するため次々と六甲山から撤退しますが、代わって大戦による好景気の中で、日本人の富豪たちが六甲に別荘を構えるようになります。

さらに昭和2(1927)年に阪神電鉄㈱が有野村から六甲山上の土地を買収すると、昭和7(1932)年までの間に、表裏六甲ドライブウェイ、六甲登山ロープウェイ、六甲ケーブル、山上回遊道路などのインフラが整えられ、別荘地の分譲や観光施設の開業など、保養地・行楽地としての開発が進められました。

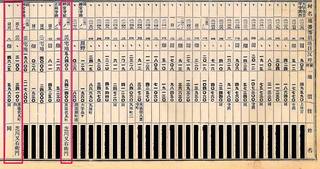

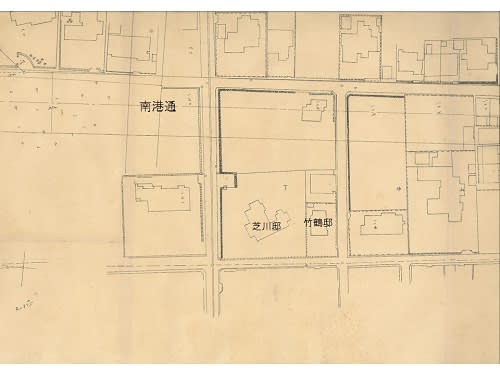

▲六甲山頂の土地利用(稲見悦冶、森昌久「六甲山地の観光・休養地化について」より)

阪神電鉄は、六甲山のエリア別に開発計画を立てて、それぞれの土地の特色を生かした多角的な観光地、保養地の開発を行った。

そんな中、昭和6年から7年にかけて、芝川又四郎は阪神電鉄から、現在のサンセットドライブウェイ沿いに土地を購入します。

この土地の購入について、又四郎は自叙伝の中で次のように述べています。

「私の知人の山口吉郎兵衛、阪野兼通*1)、塩野吉兵衛、広岡恵三*2)さんたち、大阪の知人がみな六甲に別荘を持ちました。…(中略)…普通は南向きの土地を買うのですが、六甲は夏案外暑く、縁側をガラス戸にすると日がガンガンさすので、避暑に夏だけ行くように、北向きの土地を買ったのです。」

そして昭和7年に、竹中工務店に依頼して木造平屋建ての別荘を建設しました。

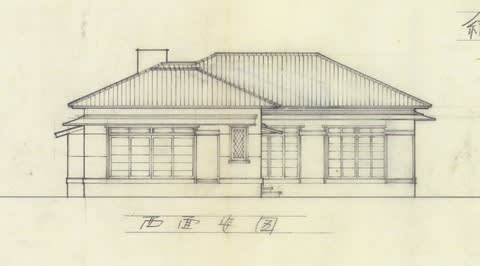

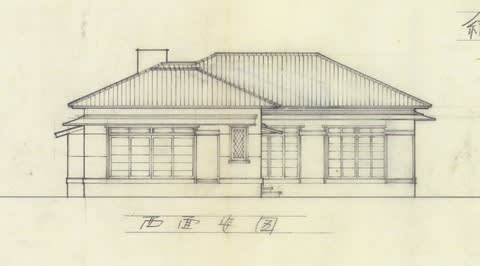

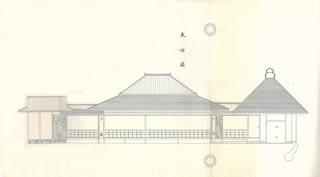

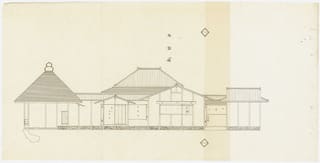

▲立面図(千島土地株式会社所蔵資料 S04_002_002)

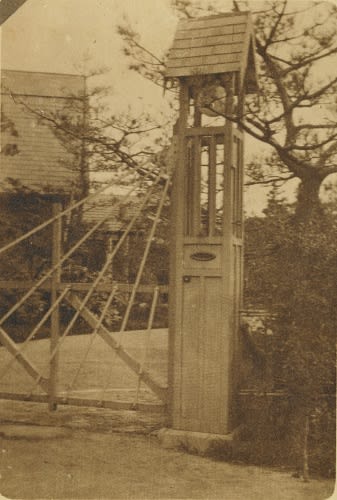

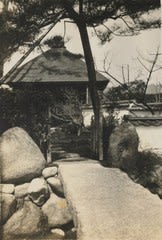

▲北東からの外観(同 P52_002)

建物北側に広い開口部が設けられているのがわかる。

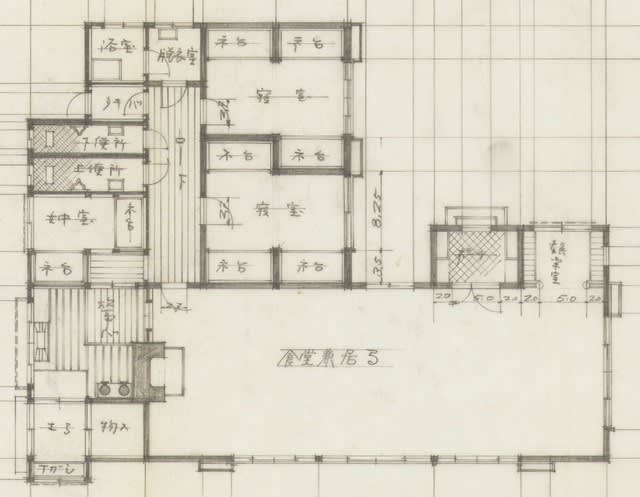

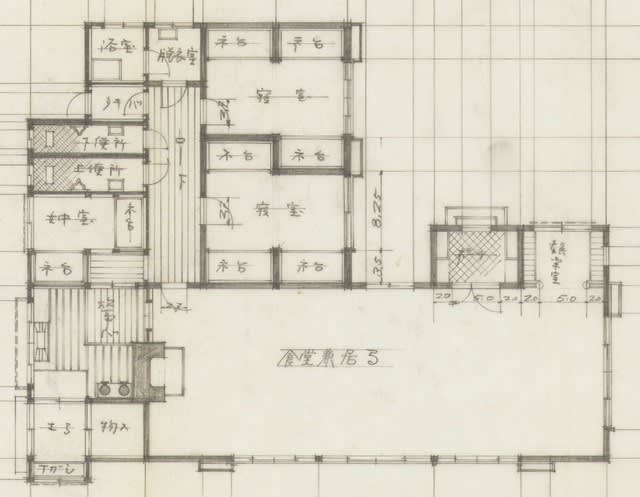

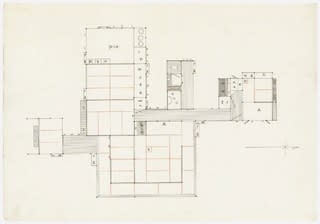

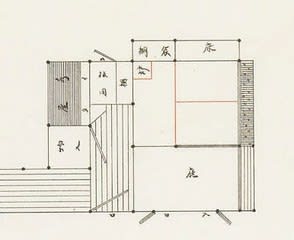

▲平面図(同 S04_002_001)

▲寝室(同 P57_034)

▲食堂兼居間(同 P52_003)

柱のない大空間

▲暖炉には「有雅商店特製草葉焼付タイル」が使用された

別荘を建てるにあたっては、六甲山の気候の特徴を考慮して様々な工夫がなされたことが又四郎の自叙伝から伺えます。

「非常に湿度の高いところですので、押し入れには鉄板を張り、床は板敷きにしてベッドを使うことにしました。」

「しっけるので、壁も普通の竹の下地に土壁を塗ることができませんので、いまではいろいろの壁板がありますが、その時分唯一のタイガー・ボードを使いました。」

「普通の屋根がわらは六甲では割れるので、広島県の薬がけかわらをふくのですが、幸い岸本吉左衛門さんが八幡製鉄の製品の問屋で、そこで鉄かす処理の方法として、鉄製の屋根がわらをつくっていましたので、これを使うことにしました。」

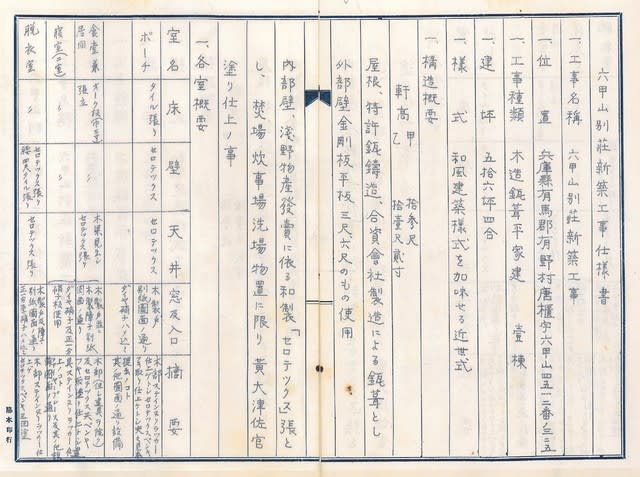

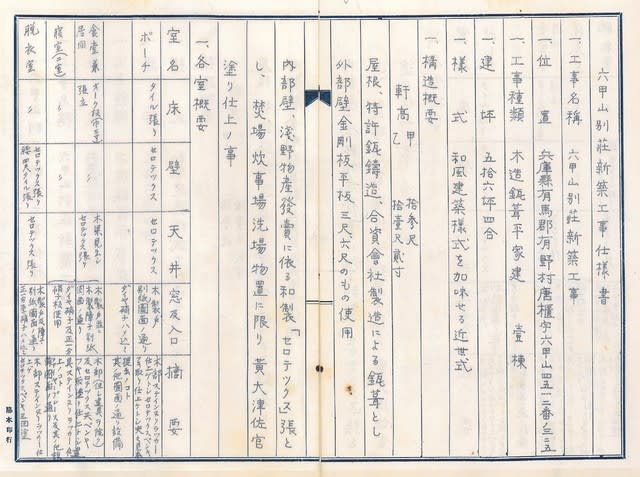

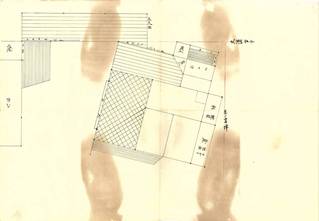

▲仕様書

壁や天井に用いられたのは「浅野物産発売に依る和製「セロテックス」」であり、屋根は「特許●(金偏に瓦)鋳造合資会社製造による●(金偏に瓦)葺」とすることが記されている。

戦後、芝川家の六甲山別荘は貸別荘として運営されていましたが、その後、建物は売却されました。一時、ステーキレストランとして活用されていましたが、現在は閉店され、所有者の方の山荘として使われています。

実は先日、建物を拝見し、現在の所有者の方のお話を伺う機会に恵まれたのですが、湿度の高い六甲山での建物維持のご苦労はあるものの、実際に使ってみると、特殊な気候に対する工夫が随所に為されており、とてもよくできた建物だと感心しているとお話し下さいました。

昭和初期に建てられた六甲山の近代建築も、六甲山ホテル旧館(昭和4年)、ヴォーリズ六甲山荘(昭和9年)などほんの僅かしか残っていない今、所有者に恵まれ、今もかつての面影をよく残しながら活用されている芝川家が建てたこの別荘建築は、戦前の避暑地としての六甲山の歴史を物語る貴重な建物のひとつといえるのではないでしょうか。

*1)阪野兼通:坂野兼通の誤りと思われる。子供服のファミリア創業者・坂野惇子の夫・坂野通夫の父。山口銀行(後の三和銀行、現・三菱東京UFJ銀行)の近代化に貢献し、山口家の大番頭として活躍した大阪財界、銀行界の重鎮。

*2)広岡恵三:広岡浅子の一人娘・亀子の夫で、加島銀行頭取、大同生命社長などを務めた実業家。実妹の一柳満喜子は建築家のW.M.ヴォーリズの妻。

芝川家と広岡浅子に関しては「二代目・芝川又右衛門 ~日本女子大学校設立への関わり~」をご参照ください。

■参考資料

稲見悦冶、森昌久「六甲山地の観光・休養地化について」、『歴史地理学紀要』歴史地理学会編、1968

神戸建築物語 第14回 六甲山開化物語 講演録

『小さな歩み』芝川又四郎、1969

※掲載している文章、画像の無断転載を禁止いたします。文章や画像の使用を希望される場合は、必ず弊社までご連絡下さい。また、記事を引用される場合は、出典を明記(リンク等)していただきます様、お願い申し上げます。

大正3(1914)年に第一次世界大戦が勃発すると、外国人貿易商たちは祖国に帰国するため次々と六甲山から撤退しますが、代わって大戦による好景気の中で、日本人の富豪たちが六甲に別荘を構えるようになります。

さらに昭和2(1927)年に阪神電鉄㈱が有野村から六甲山上の土地を買収すると、昭和7(1932)年までの間に、表裏六甲ドライブウェイ、六甲登山ロープウェイ、六甲ケーブル、山上回遊道路などのインフラが整えられ、別荘地の分譲や観光施設の開業など、保養地・行楽地としての開発が進められました。

▲六甲山頂の土地利用(稲見悦冶、森昌久「六甲山地の観光・休養地化について」より)

阪神電鉄は、六甲山のエリア別に開発計画を立てて、それぞれの土地の特色を生かした多角的な観光地、保養地の開発を行った。

そんな中、昭和6年から7年にかけて、芝川又四郎は阪神電鉄から、現在のサンセットドライブウェイ沿いに土地を購入します。

この土地の購入について、又四郎は自叙伝の中で次のように述べています。

「私の知人の山口吉郎兵衛、阪野兼通*1)、塩野吉兵衛、広岡恵三*2)さんたち、大阪の知人がみな六甲に別荘を持ちました。…(中略)…普通は南向きの土地を買うのですが、六甲は夏案外暑く、縁側をガラス戸にすると日がガンガンさすので、避暑に夏だけ行くように、北向きの土地を買ったのです。」

そして昭和7年に、竹中工務店に依頼して木造平屋建ての別荘を建設しました。

▲立面図(千島土地株式会社所蔵資料 S04_002_002)

▲北東からの外観(同 P52_002)

建物北側に広い開口部が設けられているのがわかる。

▲平面図(同 S04_002_001)

▲寝室(同 P57_034)

▲食堂兼居間(同 P52_003)

柱のない大空間

▲暖炉には「有雅商店特製草葉焼付タイル」が使用された

別荘を建てるにあたっては、六甲山の気候の特徴を考慮して様々な工夫がなされたことが又四郎の自叙伝から伺えます。

「非常に湿度の高いところですので、押し入れには鉄板を張り、床は板敷きにしてベッドを使うことにしました。」

「しっけるので、壁も普通の竹の下地に土壁を塗ることができませんので、いまではいろいろの壁板がありますが、その時分唯一のタイガー・ボードを使いました。」

「普通の屋根がわらは六甲では割れるので、広島県の薬がけかわらをふくのですが、幸い岸本吉左衛門さんが八幡製鉄の製品の問屋で、そこで鉄かす処理の方法として、鉄製の屋根がわらをつくっていましたので、これを使うことにしました。」

▲仕様書

壁や天井に用いられたのは「浅野物産発売に依る和製「セロテックス」」であり、屋根は「特許●(金偏に瓦)鋳造合資会社製造による●(金偏に瓦)葺」とすることが記されている。

戦後、芝川家の六甲山別荘は貸別荘として運営されていましたが、その後、建物は売却されました。一時、ステーキレストランとして活用されていましたが、現在は閉店され、所有者の方の山荘として使われています。

実は先日、建物を拝見し、現在の所有者の方のお話を伺う機会に恵まれたのですが、湿度の高い六甲山での建物維持のご苦労はあるものの、実際に使ってみると、特殊な気候に対する工夫が随所に為されており、とてもよくできた建物だと感心しているとお話し下さいました。

昭和初期に建てられた六甲山の近代建築も、六甲山ホテル旧館(昭和4年)、ヴォーリズ六甲山荘(昭和9年)などほんの僅かしか残っていない今、所有者に恵まれ、今もかつての面影をよく残しながら活用されている芝川家が建てたこの別荘建築は、戦前の避暑地としての六甲山の歴史を物語る貴重な建物のひとつといえるのではないでしょうか。

*1)阪野兼通:坂野兼通の誤りと思われる。子供服のファミリア創業者・坂野惇子の夫・坂野通夫の父。山口銀行(後の三和銀行、現・三菱東京UFJ銀行)の近代化に貢献し、山口家の大番頭として活躍した大阪財界、銀行界の重鎮。

*2)広岡恵三:広岡浅子の一人娘・亀子の夫で、加島銀行頭取、大同生命社長などを務めた実業家。実妹の一柳満喜子は建築家のW.M.ヴォーリズの妻。

芝川家と広岡浅子に関しては「二代目・芝川又右衛門 ~日本女子大学校設立への関わり~」をご参照ください。

■参考資料

稲見悦冶、森昌久「六甲山地の観光・休養地化について」、『歴史地理学紀要』歴史地理学会編、1968

神戸建築物語 第14回 六甲山開化物語 講演録

『小さな歩み』芝川又四郎、1969

※掲載している文章、画像の無断転載を禁止いたします。文章や画像の使用を希望される場合は、必ず弊社までご連絡下さい。また、記事を引用される場合は、出典を明記(リンク等)していただきます様、お願い申し上げます。

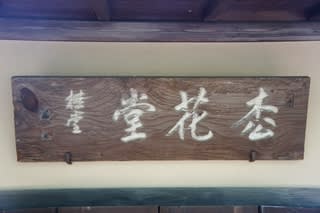

この度は現在の所有者さまの特別のご厚意でこうした記事をアップさせていただいたものです。「松花堂」は病院敷地内にあり、非公開の建物です。基本的に見学はできませんのでご了承下さい。

この度は現在の所有者さまの特別のご厚意でこうした記事をアップさせていただいたものです。「松花堂」は病院敷地内にあり、非公開の建物です。基本的に見学はできませんのでご了承下さい。