■参考

それぞれの太平洋戦争1 芝川又彦

※本記事は芝川敦の手記を基に作成しており、一部、事実確認が不十分な点がありますことを予め

ご了承下さい。本件に関して間違い等がございましたら、ご教示いただけますと幸いです。

*

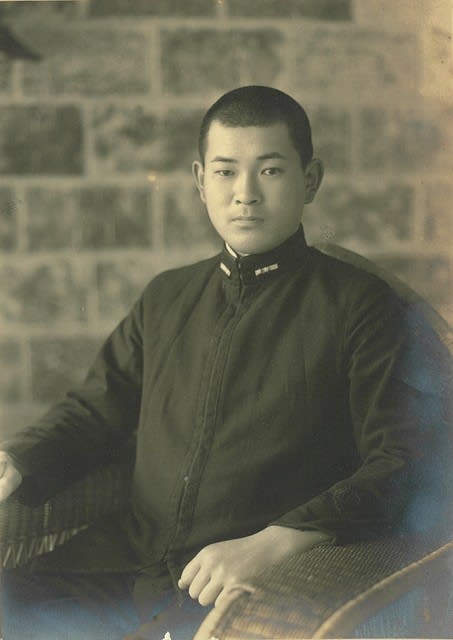

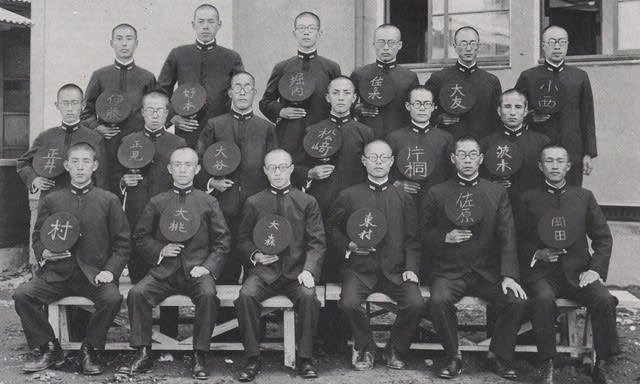

昭和20年3月 海軍経理学校卒業(芝川菫所蔵)

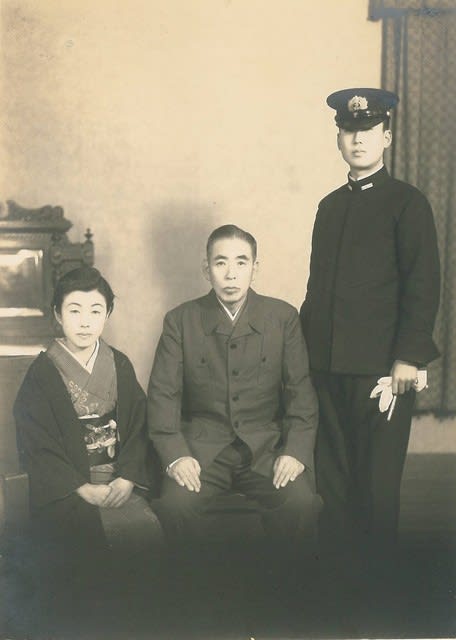

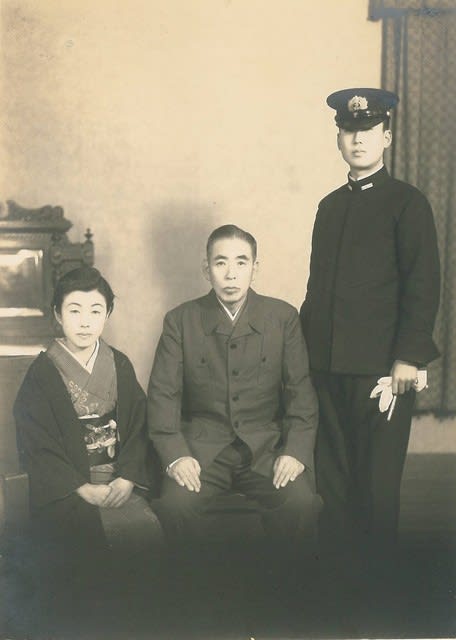

両親と

同上

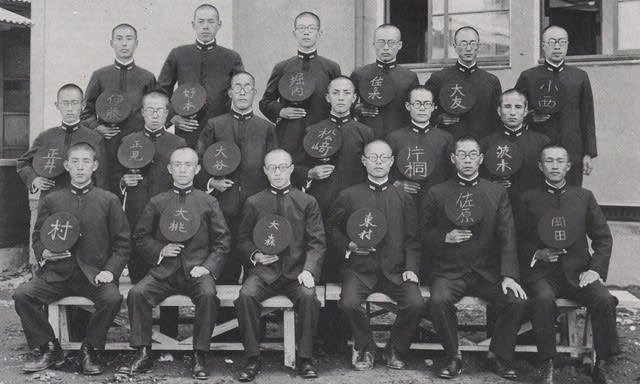

最後列左が伊藤敦

昭和20年 海軍主計大尉(芝川菫所蔵)

北海道より上京した折に実家にて撮影

大正11年生まれの芝川(旧姓・伊藤)敦は、横浜一中を4年修了で東京商科大学(現・一橋大学)に進学し、又彦同様、昭和18年に半年繰り上げで卒業しました。当時の旧制中学校の修業年数5年を修めていれば、大学中退で学徒出陣となるところでした。

卒業後は住友本社に入社するも、戦況が悪化する中、3日出勤しただけで休職となり、合格していた海軍経理学校に補修学生(*)として入校します。5か月の基礎教育を経て卒業。卒業時に勤務の希望を聞かれ、敦はただ一首「大君の命のまにま南に北ぞ征かん丈夫のとも」と記しました。勇ましがったのではなく、戦争という大きな流れの中で、どう足掻いても無駄だとの諦めからだったといいます。

監査官附を命じられた敦は会計監査の手ほどきを受け、海軍艦政本部出仕兼海軍航空本部出仕として室蘭の監督官事務所への配属となしました。

室蘭の監督官事務所は、日本製鋼所構内の木造の平屋を借りた小規模な事務所で、陸軍の監督官事務所との共有でした。仕事は、日本製鋼所や日本製鉄、函館船渠、帝国繊維といった傘下の工場の原価計算の指導と査定でしたが、コストよりモノをという時勢の中、主に労務者の確保や資材入手の斡旋、輸送の確保などに取り組みました。

敦は日本製鋼所の出張者用のクラブの一室を借り、そこに暮らします。当初あった休日もなくなり、早朝から夜更けまで業務を行う毎日となりましたが、室蘭ではまだ空襲もなく、食事に不自由することもなかったといいます。

そんな中、監督機構の拡大と人員増員に伴い、室蘭の事務所は札幌へ移ることとなりました。雪の降りしきる中、札幌グランドホテルの1階に事務所を確保しましたが、新たな赴任者の宿舎と食糧を用意するのに苦労しました。軍需省軍需監理官の肩書きが加わり、短現の同期の仲間が10人近くも赴任してきましたが、体調を崩した敦は暫く療養した後、横須賀鎮守府附を命じられて北海道を後にしました。

敦が室蘭にいた頃か、或いは札幌にいた頃か、具体的な時期は不明ですが、北海道在任中に軍需大臣主催の査察が行われました。陸・海・空、そして民の工場に眠る機材を掘り起し、情報共有して増産を図るという趣旨の下、特別仕立ての貸切列車で中央から高官らがやって来ましたが、形だけの訓示、激励と視察のあとは連夜の宴会で、実状は比較的平穏で物資もあった北海道からお土産を抱えて帰る旅行だったといいます。当時は誰もが刹那的になり、個人的に生き延びることに必死だったとはいえ、連日の空襲で数多の国民が命や財産を失い、若者が次々と戦地で命を散らす戦況を思うと何ともやり切れない気持ちになります。

さて、敦は北海道から横須賀に赴任するも、軍令部附になっているとのことですぐに東京に引き返すこととなります。当時、東京は既に瓦礫の山が続く焼け野原で、軍令部内ではもはや戦況より物資のやり取りが話題の中心となっていました。

その後、敦は山中湖畔(山梨県)に疎開している臨時戦史部へ行くことを命じられます。臨時戦史部は湖畔の富士ニューグランドホテルを占拠していました。女子理事生も大勢いましたが、疎開を兼ねた名門子女の徴用逃れとも言われており、ホテルの倉庫は彼女達のピアノや家財で一杯だという噂もあったといいます。

ホテルのロビーには天井まで届く書架が組まれ、書類がぎっしり詰まっていました。「極秘」と表示された「武蔵」の戦闘詳報などもありましたが、触れる人もなく埃をかぶっていました。敦は前任者から「大東亜戦争中の財政金融史」というテーマの引き継ぎを受けたものの、主計科の現実の任務は部員の食糧集めでした。山中湖畔は食糧事情が厳しく、とうもろこしや稗を常食としていました。毎日食糧を求めて出歩く中、三島の駅ではグラマンの機銃掃射を経験し、甲府郊外では原爆の知らせを聞きました。しかしながら、山中湖の自然は美しく、ホテル住まいも快適で、機体を輝かせて連日東京方面へ向かうB29の編隊をどこか他人事のように眺めていたといいます。

終戦の詔勅は東京・芝の水交社(*2)で聞きました。当時、東京で海軍の出張者が食事できるのはここくらいだったとのこと。爆音が止み、静まり返った芝生の庭に、居あわせた数名が立ち並んで玉音放送を聞きました。数日来の中央部局の動きから予感はしていましたが、やっと終わったという安堵感と、これからどうなるのだろうかという漠然とした不安感が胸の内に広がったといいます。

敦が山中湖に戻ると、林のあちこちに大きな穴を掘り、書類の焼却が始まっていました。連日連夜、膨大な書類の焼却が続き、焼き尽くしたところで解散となりました。

後に敦は軍隊での生活について、戦場の辛苦も空襲の悲惨さも知らぬままであったが、沈鬱な2年間であったと振り返っています。

*)二年現役士官(短期現役士官、いわゆる「短現」)と呼ばれる任期付きの主計科士官を養成するための学生。旧制大学や旧制専門学校の卒業者、高等文官試験合格者から志願者を募り、東京帝国大学や東京商科大学、慶應義塾大学など有名大学の卒業生の多くが志願し、戦後の政財官界で活躍する人物を多く輩出した。(Wikipedia「海軍経理学校」参照)

*2)水交社:海軍幹部関係者を会員とする社交クラブ。

※掲載している文章、画像の無断転載を禁止いたします。文章や画像の使用を希望される場合は、必ず弊社までご連絡下さい。また、記事を引用される場合は、出典を明記(リンク等)していただきます様、お願い申し上げます。

それぞれの太平洋戦争1 芝川又彦

※本記事は芝川敦の手記を基に作成しており、一部、事実確認が不十分な点がありますことを予め

ご了承下さい。本件に関して間違い等がございましたら、ご教示いただけますと幸いです。

*

昭和20年3月 海軍経理学校卒業(芝川菫所蔵)

両親と

同上

最後列左が伊藤敦

昭和20年 海軍主計大尉(芝川菫所蔵)

北海道より上京した折に実家にて撮影

大正11年生まれの芝川(旧姓・伊藤)敦は、横浜一中を4年修了で東京商科大学(現・一橋大学)に進学し、又彦同様、昭和18年に半年繰り上げで卒業しました。当時の旧制中学校の修業年数5年を修めていれば、大学中退で学徒出陣となるところでした。

卒業後は住友本社に入社するも、戦況が悪化する中、3日出勤しただけで休職となり、合格していた海軍経理学校に補修学生(*)として入校します。5か月の基礎教育を経て卒業。卒業時に勤務の希望を聞かれ、敦はただ一首「大君の命のまにま南に北ぞ征かん丈夫のとも」と記しました。勇ましがったのではなく、戦争という大きな流れの中で、どう足掻いても無駄だとの諦めからだったといいます。

監査官附を命じられた敦は会計監査の手ほどきを受け、海軍艦政本部出仕兼海軍航空本部出仕として室蘭の監督官事務所への配属となしました。

室蘭の監督官事務所は、日本製鋼所構内の木造の平屋を借りた小規模な事務所で、陸軍の監督官事務所との共有でした。仕事は、日本製鋼所や日本製鉄、函館船渠、帝国繊維といった傘下の工場の原価計算の指導と査定でしたが、コストよりモノをという時勢の中、主に労務者の確保や資材入手の斡旋、輸送の確保などに取り組みました。

敦は日本製鋼所の出張者用のクラブの一室を借り、そこに暮らします。当初あった休日もなくなり、早朝から夜更けまで業務を行う毎日となりましたが、室蘭ではまだ空襲もなく、食事に不自由することもなかったといいます。

そんな中、監督機構の拡大と人員増員に伴い、室蘭の事務所は札幌へ移ることとなりました。雪の降りしきる中、札幌グランドホテルの1階に事務所を確保しましたが、新たな赴任者の宿舎と食糧を用意するのに苦労しました。軍需省軍需監理官の肩書きが加わり、短現の同期の仲間が10人近くも赴任してきましたが、体調を崩した敦は暫く療養した後、横須賀鎮守府附を命じられて北海道を後にしました。

敦が室蘭にいた頃か、或いは札幌にいた頃か、具体的な時期は不明ですが、北海道在任中に軍需大臣主催の査察が行われました。陸・海・空、そして民の工場に眠る機材を掘り起し、情報共有して増産を図るという趣旨の下、特別仕立ての貸切列車で中央から高官らがやって来ましたが、形だけの訓示、激励と視察のあとは連夜の宴会で、実状は比較的平穏で物資もあった北海道からお土産を抱えて帰る旅行だったといいます。当時は誰もが刹那的になり、個人的に生き延びることに必死だったとはいえ、連日の空襲で数多の国民が命や財産を失い、若者が次々と戦地で命を散らす戦況を思うと何ともやり切れない気持ちになります。

さて、敦は北海道から横須賀に赴任するも、軍令部附になっているとのことですぐに東京に引き返すこととなります。当時、東京は既に瓦礫の山が続く焼け野原で、軍令部内ではもはや戦況より物資のやり取りが話題の中心となっていました。

その後、敦は山中湖畔(山梨県)に疎開している臨時戦史部へ行くことを命じられます。臨時戦史部は湖畔の富士ニューグランドホテルを占拠していました。女子理事生も大勢いましたが、疎開を兼ねた名門子女の徴用逃れとも言われており、ホテルの倉庫は彼女達のピアノや家財で一杯だという噂もあったといいます。

ホテルのロビーには天井まで届く書架が組まれ、書類がぎっしり詰まっていました。「極秘」と表示された「武蔵」の戦闘詳報などもありましたが、触れる人もなく埃をかぶっていました。敦は前任者から「大東亜戦争中の財政金融史」というテーマの引き継ぎを受けたものの、主計科の現実の任務は部員の食糧集めでした。山中湖畔は食糧事情が厳しく、とうもろこしや稗を常食としていました。毎日食糧を求めて出歩く中、三島の駅ではグラマンの機銃掃射を経験し、甲府郊外では原爆の知らせを聞きました。しかしながら、山中湖の自然は美しく、ホテル住まいも快適で、機体を輝かせて連日東京方面へ向かうB29の編隊をどこか他人事のように眺めていたといいます。

終戦の詔勅は東京・芝の水交社(*2)で聞きました。当時、東京で海軍の出張者が食事できるのはここくらいだったとのこと。爆音が止み、静まり返った芝生の庭に、居あわせた数名が立ち並んで玉音放送を聞きました。数日来の中央部局の動きから予感はしていましたが、やっと終わったという安堵感と、これからどうなるのだろうかという漠然とした不安感が胸の内に広がったといいます。

敦が山中湖に戻ると、林のあちこちに大きな穴を掘り、書類の焼却が始まっていました。連日連夜、膨大な書類の焼却が続き、焼き尽くしたところで解散となりました。

後に敦は軍隊での生活について、戦場の辛苦も空襲の悲惨さも知らぬままであったが、沈鬱な2年間であったと振り返っています。

*)二年現役士官(短期現役士官、いわゆる「短現」)と呼ばれる任期付きの主計科士官を養成するための学生。旧制大学や旧制専門学校の卒業者、高等文官試験合格者から志願者を募り、東京帝国大学や東京商科大学、慶應義塾大学など有名大学の卒業生の多くが志願し、戦後の政財官界で活躍する人物を多く輩出した。(Wikipedia「海軍経理学校」参照)

*2)水交社:海軍幹部関係者を会員とする社交クラブ。

※掲載している文章、画像の無断転載を禁止いたします。文章や画像の使用を希望される場合は、必ず弊社までご連絡下さい。また、記事を引用される場合は、出典を明記(リンク等)していただきます様、お願い申し上げます。