明治23(1890)年、伏見町芝川邸では大規模な改築工事が行われます。伏見町通沿いの敷地東北部、現在のタイムパークの場所には、煉瓦造2階建ての洋館が建ち、その後ろには大きな日本館、心斎橋筋と伏見町のかどに土蔵が建てられました。

(千島土地株式会社所蔵資料 P21_001)

(千島土地株式会社所蔵資料 P21_002)

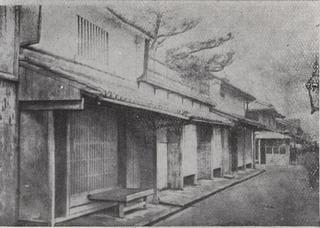

伏見町通と心斎橋筋の交差点より見た芝川邸。

この頃から既に電柱と電線はかなりの存在感を放っています

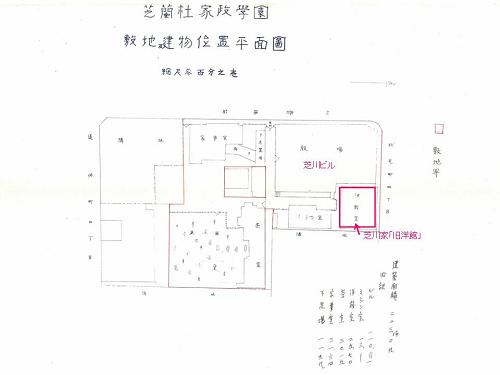

この頃の伏見町芝川邸について、手描きの見取図が残っています。

(千島土地株式会社所蔵資料 F02_003_004)

図の上部に記されているのは芝川店店員の人々の名で、この図面は当時の伏見町芝川邸の様子を知る人々の意見を集めて書き上げられたものではないかと考えられます。

(千島土地株式会社所蔵資料 F02_003_002)

清書された図面がこちら。

これらの図面と共に見つかった、旧社員から千島土地株式会社5代目社長・山本嘉蔵宛ての書簡から、これらの図面は昭和44(1969)年頃に描かれたものと推察されます。

図面の中で詳細が記されていない西側仏間の周辺について、書簡には次のように記されています。

「仏間の北側には、一室がもひとつあり、その北側には二階の大広間に通ずる階段があったと思いますし、仏間の南側の部分には部屋があったのか空地だったのかはっきりしませんし、この仏間の南側を西へ抜けて即ち仏間の裏側、心斎橋筋に窓を持つ壱室が設けられて病室とし、寝台が入れられてありましたが、誰も病気をしなかったので、結局だれも入室しなかったと思います。」

このブログでもしばしば資料として取上げる、芝川又四郎回顧録「小さな歩み」にも、当時の伏見町芝川家について触れられた部分があります。

「このころの伏見町の家は、伏見町側の門を入ると正面に玄関があり、その左に内玄関があります。玄関はお客様が上がるところ、お客様でも村山さんのように心やすい人は内玄関から入ります。私たち家族や店の人たちはもちろん内玄関ばかり通ります。玄関の奥は本家で、その奥が中裏、そして一番奥の道修町寄りが大裏です。」

中裏とは又四郎の祖父母・芝川又平(初代又右衛門)と妻・きぬが、大裏とは又平の父・中川重右衛門が住んでいた(住んだ)建物を指しました。

それにしても、図面下半分には池や築山を備えた本格的な庭園やテニスコートがあることには驚かされます。

「道修町と伏見町の間の下水道の南にわりあい広い地面があったので、大きな石を運び、池を掘り、築山をつくり、八重桜やモミジを植えて、築山の一番上にはモミの木を植えました。いまのようにばい煙などの公害はありませんから、モミの木もよく育ち、カラスが巣をつくりました。泉水にはコイを放し、水道が引かれてからは、築山の一番上にパイプを引いて、石を置き変えて滝にしました。それから下水道の南側に磯矢完山というお茶の宗匠(筆者注:磯矢宗庸の間違いか)の設計で、平屋で一部二階建ての家を建てて、そこを隠居所にして祖父母夫婦(筆者注:又平夫婦)が住み、道修町に自分の父(筆者注:又平父・中川重右衛門)を住まわせました。」

中川重右衛門は明治12(1879)年に亡くなっていることから、この文章は今回ご紹介している明治23(1890)年以降の伏見町芝川邸よりも少し早い時期の様子を語ったものでしょうが、昭和4(1929)年に芝川ビルで開校した「芝蘭社家政学園」卒業生の「芝川ビルの南側にあったお茶室から綺麗なお庭が見えた」という証言からも、伏見町芝川邸は、この時期もまだ見事な庭園を抱えていたのでしょう。

■参考

伏見町芝川邸 ~幕末から明治23年まで~

大阪伏見町 芝川家「旧洋館」

大阪伏見町 芝川家「旧洋館」Ⅱ

■参考資料

千島土地㈱式会社所蔵資料 F02_003_005

「小さな歩み ―芝川又四郎回顧談―」、芝川又四郎、1969(非売品)

※掲載している文章、画像の無断転載を禁止いたします。文章や画像の使用を希望される場合は、必ず弊社までご連絡下さい。また、記事を引用される場合は、出典を明記(リンク等)していただきます様、お願い申し上げます。

(千島土地株式会社所蔵資料 P21_001)

(千島土地株式会社所蔵資料 P21_002)

伏見町通と心斎橋筋の交差点より見た芝川邸。

この頃から既に電柱と電線はかなりの存在感を放っています

この頃の伏見町芝川邸について、手描きの見取図が残っています。

(千島土地株式会社所蔵資料 F02_003_004)

図の上部に記されているのは芝川店店員の人々の名で、この図面は当時の伏見町芝川邸の様子を知る人々の意見を集めて書き上げられたものではないかと考えられます。

(千島土地株式会社所蔵資料 F02_003_002)

清書された図面がこちら。

これらの図面と共に見つかった、旧社員から千島土地株式会社5代目社長・山本嘉蔵宛ての書簡から、これらの図面は昭和44(1969)年頃に描かれたものと推察されます。

図面の中で詳細が記されていない西側仏間の周辺について、書簡には次のように記されています。

「仏間の北側には、一室がもひとつあり、その北側には二階の大広間に通ずる階段があったと思いますし、仏間の南側の部分には部屋があったのか空地だったのかはっきりしませんし、この仏間の南側を西へ抜けて即ち仏間の裏側、心斎橋筋に窓を持つ壱室が設けられて病室とし、寝台が入れられてありましたが、誰も病気をしなかったので、結局だれも入室しなかったと思います。」

このブログでもしばしば資料として取上げる、芝川又四郎回顧録「小さな歩み」にも、当時の伏見町芝川家について触れられた部分があります。

「このころの伏見町の家は、伏見町側の門を入ると正面に玄関があり、その左に内玄関があります。玄関はお客様が上がるところ、お客様でも村山さんのように心やすい人は内玄関から入ります。私たち家族や店の人たちはもちろん内玄関ばかり通ります。玄関の奥は本家で、その奥が中裏、そして一番奥の道修町寄りが大裏です。」

中裏とは又四郎の祖父母・芝川又平(初代又右衛門)と妻・きぬが、大裏とは又平の父・中川重右衛門が住んでいた(住んだ)建物を指しました。

それにしても、図面下半分には池や築山を備えた本格的な庭園やテニスコートがあることには驚かされます。

「道修町と伏見町の間の下水道の南にわりあい広い地面があったので、大きな石を運び、池を掘り、築山をつくり、八重桜やモミジを植えて、築山の一番上にはモミの木を植えました。いまのようにばい煙などの公害はありませんから、モミの木もよく育ち、カラスが巣をつくりました。泉水にはコイを放し、水道が引かれてからは、築山の一番上にパイプを引いて、石を置き変えて滝にしました。それから下水道の南側に磯矢完山というお茶の宗匠(筆者注:磯矢宗庸の間違いか)の設計で、平屋で一部二階建ての家を建てて、そこを隠居所にして祖父母夫婦(筆者注:又平夫婦)が住み、道修町に自分の父(筆者注:又平父・中川重右衛門)を住まわせました。」

中川重右衛門は明治12(1879)年に亡くなっていることから、この文章は今回ご紹介している明治23(1890)年以降の伏見町芝川邸よりも少し早い時期の様子を語ったものでしょうが、昭和4(1929)年に芝川ビルで開校した「芝蘭社家政学園」卒業生の「芝川ビルの南側にあったお茶室から綺麗なお庭が見えた」という証言からも、伏見町芝川邸は、この時期もまだ見事な庭園を抱えていたのでしょう。

■参考

伏見町芝川邸 ~幕末から明治23年まで~

大阪伏見町 芝川家「旧洋館」

大阪伏見町 芝川家「旧洋館」Ⅱ

■参考資料

千島土地㈱式会社所蔵資料 F02_003_005

「小さな歩み ―芝川又四郎回顧談―」、芝川又四郎、1969(非売品)

※掲載している文章、画像の無断転載を禁止いたします。文章や画像の使用を希望される場合は、必ず弊社までご連絡下さい。また、記事を引用される場合は、出典を明記(リンク等)していただきます様、お願い申し上げます。