(ロータリーの付着物には高圧洗浄機で一発)

植物に絡み付いて生育を阻害する雑草のつる植物「ヤブガラシ」が本島南部の畑で繁殖し、サトウキビ農家が対策に頭を悩ませている。地下茎の成長力が旺盛なため、除草作業や農薬散布での根絶は難しい。手に負えなくなって栽培をあきらめる農家も出ており、サトウキビの収穫減少を心配する声も上がっている。市街地の街路樹でも確認されており、県は南部全市町村で分布状況の把握に乗り出した。

ヤブガラシはぶどう科の多年草。ビンボウカズラの別名があり、薬効成分があることでも知られている。地下茎の成長が早く、地中をはい回るように縦横にのび、地上の植物につるを巻きつけ太陽光を遮断する。収穫段階で、つるがハーベスター(収穫機)に引っかかるなど、作業に支障が出るという。

糸満市真壁のサトウキビ畑では約10年前にヤブガラシを確認。5年前から、「サトウキビの生育が邪魔される」など被害が目立ち始めた。畑地に雑草が少ない東風平町白川でも確認されている。

県によると、除草剤は地上のつるを枯死させるが、地中約1メートルぐらいまでのびる地下茎には効果がない。散布から2週間後には再び芽を出すため、サトウキビを守れるのは1カ月程度。食や土壌の安全面から、除草剤の使用は2回までと決められており、農家が手作業でまめに取り除くしかないのが現状だ。

南部地区さとうきび生産振興対策協議会の国吉和雄事務局長は「サトウキビ離れで農作業の機械化が進んだ結果、弊害としてヤブガラシが増えたのではないか」と推測。農家が畑に入る機会が減ったことに加え、機械を使い回すことで付着した地下茎が各地の畑に拡散、分布を広げた可能性を指摘する。

すでに数件の農家がヤブガラシ被害で、畑を放置しているという。

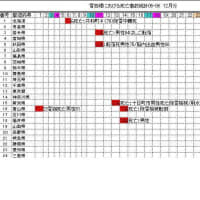

県南部農業改良普及センターは今月中にも、南部18市町村の分布範囲状況をまとめる。県の関係機関が連携し、ロータリーでの掘り起こしや除草剤との有効的な防除方法や新たな除草剤の開発など、対策を進める方針だ。

沖縄タイムス

植物に絡み付いて生育を阻害する雑草のつる植物「ヤブガラシ」が本島南部の畑で繁殖し、サトウキビ農家が対策に頭を悩ませている。地下茎の成長力が旺盛なため、除草作業や農薬散布での根絶は難しい。手に負えなくなって栽培をあきらめる農家も出ており、サトウキビの収穫減少を心配する声も上がっている。市街地の街路樹でも確認されており、県は南部全市町村で分布状況の把握に乗り出した。

ヤブガラシはぶどう科の多年草。ビンボウカズラの別名があり、薬効成分があることでも知られている。地下茎の成長が早く、地中をはい回るように縦横にのび、地上の植物につるを巻きつけ太陽光を遮断する。収穫段階で、つるがハーベスター(収穫機)に引っかかるなど、作業に支障が出るという。

糸満市真壁のサトウキビ畑では約10年前にヤブガラシを確認。5年前から、「サトウキビの生育が邪魔される」など被害が目立ち始めた。畑地に雑草が少ない東風平町白川でも確認されている。

県によると、除草剤は地上のつるを枯死させるが、地中約1メートルぐらいまでのびる地下茎には効果がない。散布から2週間後には再び芽を出すため、サトウキビを守れるのは1カ月程度。食や土壌の安全面から、除草剤の使用は2回までと決められており、農家が手作業でまめに取り除くしかないのが現状だ。

南部地区さとうきび生産振興対策協議会の国吉和雄事務局長は「サトウキビ離れで農作業の機械化が進んだ結果、弊害としてヤブガラシが増えたのではないか」と推測。農家が畑に入る機会が減ったことに加え、機械を使い回すことで付着した地下茎が各地の畑に拡散、分布を広げた可能性を指摘する。

すでに数件の農家がヤブガラシ被害で、畑を放置しているという。

県南部農業改良普及センターは今月中にも、南部18市町村の分布範囲状況をまとめる。県の関係機関が連携し、ロータリーでの掘り起こしや除草剤との有効的な防除方法や新たな除草剤の開発など、対策を進める方針だ。

沖縄タイムス

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます