広岡浅子が夏場の軸足を軽井沢から御殿場へ移し、「富士の高原二の岡に避暑し、若き十数名の姉妹と共に、敬愛する宮川(経輝)、津荷(輔)両牧師に就きて講演を聞いた」のは、大正2年の夏のことである。以後、浅子は、夏に御殿場の別邸で、聖書研究などのキリスト教講座や婦人問題研究会などを主宰し、死去する前年の大正7年夏まで続くことになる。

大阪教会の牧師・宮川経輝は、大正2年8月8日、東京から御殿場へ行き、「二岡神社社務所内の内海氏の離座敷に津荷輔と共に広岡浅子の客となった。同家には小橋、宮崎、木下、安中、千本木の五嬢も同宿し、広岡女史の指導を受けており、にぎやかであった」と記している。

小橋は小橋三四子、安中は安中(村岡)花子、千本木は千本木道子のことであろう。この記録が正確であるならば、花子は、御殿場での研究会に最初から参加していたことになる。両牧師は社務所の離れ座敷に滞在し、花子ら五嬢は浅子の別邸で合宿していたことになろう。

実は、宮川経輝牧師は、2日前の8月6日、軽井沢の老舗旅館つるやに滞在していた。つるや旅館は合同教会(ユニオンチャーチ)にもほど近く、植村正久らも同旅館に滞在していた。これらのことについては別に稿を改めたい。

一方、市川房枝が浅子の御殿場の会に参加したのは、「自伝」によれば、大正5年の夏のことで、小橋三四からすすめられたものである。当時、市川は名古屋の第二小学校の教員をしており、名古屋からの参加であった。房枝は、前年の大正4年、名古屋の教会で受洗している。

「自伝」によると、「この夏休みには、前記の小橋さんからすすめられて御殿場二の岡でのキリスト教夏期講座に出席した。主催者は、前に名古屋で講演をきいたことのある大阪の広岡浅子氏であった。、、、出席者は寮で合宿、同志社大学の牧野教授から一週間ほど講演をきいた。廣岡氏は小橋氏の雑誌のパトロンであった関係から私を誘ったようである。このグループの中には後年私の友人となった日本基督教婦人矯風会幹部の守屋東氏、群馬の東洋英和の先生であった安中花子(のちの村岡花子)氏がいた。また、のちに婦人矯風会の幹部となり、同志として運動を一緒にした千本木道子氏は、当時広岡女史の秘書をしていた」と記されている(32頁)。 この記述(回想)が正しければ、大正5年夏の御殿場の合宿で、市川房枝と村岡花子は一緒ではなかったことになろう。

一方、花子の孫・村岡恵理は、房枝の「自伝」とはまったく逆の捉え方をしている。「婦人週報」に掲載された浅子の論説を読み、「感銘を受けた房枝は直接、小橋に頼み込んで、広岡の主宰するこの夏期講習に参加した」(『アンのゆりかご 村岡花子の生涯』121頁)。

村岡花子は、ある随筆で、「戸棚のかたづけをしていたある日、珍しい写真が出てきた。案内の強力を交ぜて同勢二十七人の富士登山の写真である。「富士山上八合目にて」と記してある。ひと夏、御殿場在二の岡の寮舎に東京の暑熱を避けていた時に登ったもので、もちろん、まだ娘時代のことである。、、、一行の中には前同志社大学総長牧野虎次先生も加わっていられたし、今は故人の日野真澄教授もおられた。同志社神学部にその人ありと知られていた日野教授から私たちはあの二の岡の寮舎で「比較宗教学」の講義をその夏じゅう毎日聴いたのだった。、、、写真はその大がかりの八合目から登山を始める前、「八月七日早朝」に撮ったものだと書いてある。それから二年後の大正八年の秋の末に私は結婚したのだけれど、若い心にしみじみと人生の多難ということを感じたのは、、」と記している。

房枝は牧野虎次先生の講演を聞いたといい、一方、花子は日野真澄教授の比較宗教学の講義を聞いたといっているので、二人の参加した年は異なっていたと思われる。

ちなみに女性と富士登山ということでは、平塚らいてうは、富士山に憧れ、女性の富士登山者がぼつぼつ現れた時期で、富士登山について周到に調べ、父親に富士登山の許しを求めたが、「馬鹿な、そんなところは女や子どもの行くところじゃないよ」とはねつけられている。

さて花子のこの記述(回想)が正しければ、「大正8年秋の結婚」から逆算して、花子は、大正6年夏、御殿場の合宿に参加したことになろう。ちなみに2年後の大正8年1月14日、浅子が死去、21日、故浅子の告別式が東京の青年会館で行われた。そのとき、司会をしたのが牧野虎次であり、履歴を朗読したのが日野真澄である。そして追悼の辞を述べたのが宮川経輝である。それに先立って1月17日、大阪で宮川は加島銀行の星野行則が来訪し、広岡家の葬儀の打ち合わせをしている。

それでは花子は、御殿場の夏の合宿にどのぐらい(回数)参加したのだろうか?

花子は、別のある随筆で、「私ははたち代のころよく二の岡へ行った。広岡浅子という老人がいて六十歳をすぎてクリスチャンになったという女性である。三井財閥に生まれ広岡家に嫁したのだが、夫というのはいわゆる大家のおん曹子で趣味人。夫人は二十八歳のときに、自ら鉱山事業に手を染めたという人である。現在の考えからいったらへんなことだけれど、夫には二号を推せんし、自分は事業に打ち込んだのである。もっともそのときすでに一人の実子を得ていたから老後はこの娘に養子をとり血肉を分けた人と生涯を共にした。、、、二の岡で過ごした二夏は私の後年の生活をある程度決定したともいえる。当時の二の岡は、、、」と書いている。

この記述(回想)が正しければ、花子は、大正6年と7年の二夏を浅子の会に参加したことになるだろう。浅子が御殿場でキリスト教関係の講座を開催したのは大正2年から7年までの6夏であり、花子が参加したのは最後の2夏ということになるが、しかし冒頭の宮川経輝牧師の記録が正しければ、6夏の内、少なくとも半分の3夏を参加したことになるだろう。

浅子は嘉永2年生れ(1849)、花子と房枝は共に明治26年生れ(1893)であり、花子が「広岡浅子という老人がいて」という通り、44歳も年齢が違う。この祖母と孫ぐらい年齢の違う両者を繋いだのが、お姉さん世代で「婦人週報」の主宰者・小橋三四子(明治16生1883)であった。

ところで、市川房枝の自伝には、広岡浅子のことが登場する。

大正4年、名古屋市立第二小学校の教員をしていた房枝は、名古屋にやってきた「女丈夫・広岡浅子」の講演を聴いている。そしてその後、読売新聞の婦人付録欄に「何とかして東京に行きたい」と投書したところ、主任の小橋三四から「地方にいて努力した方がよい」という返事をもらっている。これが浅子・三四・房枝のはじめての接点であろう。

読売新聞を退社した三四は、同年11月、浅子から経済的支援も得て、「婦人週報」を創刊する。三四から名古屋での読者をつくってほしいと依頼され、房枝は何人かを紹介、そのあと東京に出たとき、「婦人週報」の市谷の事務所兼住宅を訪問、はじめて小橋氏に会いお昼のご馳走になった。「大きい身体の、やさしい中年の婦人で、強い印象を受けた」と述べている。

なお、この頃、房枝は、名古屋の教会に傍聴に行っており、その流れのなかで受洗している。日曜学校の講師も依頼され、しばらく引き受けたらしい。

その後、房枝は、医師から肺尖カタルと診断され、篠島で5ヶ月静養、翌年3月、小学校を退職する。

大正6年7月頃、名古屋新聞に初の女性記者として就職、社会部に所属し、教育方面を担当、婦人団体めぐりでは、日本女子大学の同窓会である桜楓会の名古屋支部を取材している。当時の支部長は角田重子、福沢桃介が社長をしていた東邦電力の重役夫人であった。

大正7年、名古屋新聞を1年で退職し、上京、蠣殻町の株屋の事務員、株屋の娘の家庭教師をするかたわら、出勤前に山田嘉吉の私塾で英語を学び、山田宅で嘉吉夫人の山田わかより平塚らいてうを紹介される。

らいてうは、あらたに婦人運動を展開するにあたり、最初にその計画を打ち明けたのが山田嘉吉先生とわか夫人(おわかさん)であったという。しかしおわかさんはこの計画に参加せず、山田先生からは「平塚さんはだらしのない人でそういう運動には不適当な人だから一緒にやるのはやめた方がよい、おわかも断った」と私に注意があったという。

しかし房枝は、「平塚氏がどうして不適当か私にはわからなかったし、私自身婦人の地位の向上、婦人の解放には賛成で、かねてからそうした運動を起したいと考えていたので、よろこんで協力しますと答えた」という(『自伝』50-51頁)。

一方、らいてうによると、大正8年夏、名古屋新聞主催の婦人問題講習会が名古屋で開催され、講師を依頼されたらいてうは、山田わかさんと共に名古屋に出向いた。講師として、ほかに賀川豊彦らがいた。

そのとき、名古屋の繊維関係の工場めぐりを案内してくれて知ったのが元名古屋新聞記者の市川房枝であった。「新婦人協会」の計画を最初に打ち明けたのは、山田先生とおわかさんであったが、その後、おわかさんは個人雑誌『婦人と新社会』を主宰することになり、らいてうは房枝と二人きりで準備にとりかかったという(「らいてう自伝」38-40頁)。

ところで、上京して、クリスチャンの房枝は、『六合雑誌』を読んでいた関係で、芝増上寺近くのユニテリアンの統一教会に所属し、毎日曜というほどではないが通っていたという。

大正8年、1月に浅子が死去、房枝とらいてうの活動は、浅子の死後、花ひらいたといえよう。

房枝が友愛会婦人部の書記を辞任した後、平塚らいてうが働きかけて、二人で「新婦人協会」の構想を練り、翌大正9年1月、奥むめおを加えて、新婦人協会は三人の発起人を中心にしてスタートする。

結局、房枝は、浅子については、「女丈夫」といい、三四については、「大きい身体の、やさしい中年の婦人で、強い印象を受けた」と述べている。らいてうの浅子観察については、2016年3月12日の「広岡浅子と井上秀、そして平塚らうてう」をご覧頂きたい。

第二次大戦後、井上秀、村岡花子・市川房枝・小橋三四子・平塚らいてうの5氏の内、昭和22年、それぞれの理由で、公職追放されるのは、秀と房枝である。秀は大日本青少年団副団長、房枝は大日本言論報国会理事の職とその活動のためである。その後、昭和25年、両人はそれぞれ公職追放解除となる。

昭和37年、バラック同然であった代々木の婦選会館を改築する際、建設委員会が発足、委員長が房枝であり、副委員長が花子、らいてう、上代たのらであった。

浅子が死去した大正8年、東京本所で開催された婦人労働者大会、『市川房枝自伝』47頁より

大正9年1月、新婦人協会婦人賛助員有志の初会合、中央の右が平塚らいてう、左が奥むめお、左端が市川房枝、『市川房枝自伝』54頁より

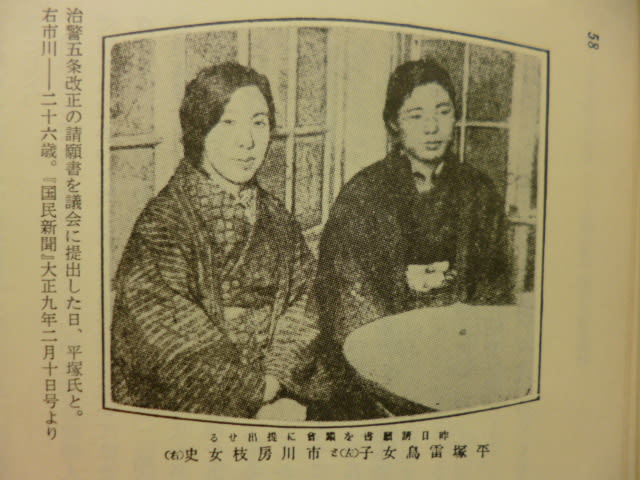

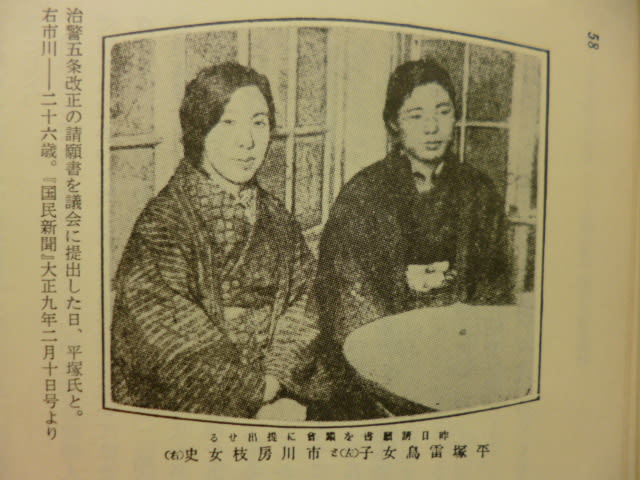

平塚雷鳥(左)と市川房枝(右)、大正9年、「治安警察法五条改正」請願書を提出した日に。

この請願書の用紙は、雷鳥の母校である女子大学校の同窓会桜楓会の本部や支部にも送ったが、

房枝が関係の深かった名古屋支部を除いてほとんど返事が返って来なかったという。

桜楓会が、らいてうと森田草平の塩原山中での心中未遂事件(明治41年3月)で「平塚氏を卒業生名簿

から除名しているので、らいてうの関係している請願には協力しないようにと、本部から各支部に

通牒を出した結果だといわれていた」と、房枝の『自伝』には書かれている(56-57頁)。

一方、らいてう自身は、心中事件の10日ほどあと「いちはやく母校の女子大から、除名の通知が

もたされました。寮監で桜楓会の役員の出野柳さんが、その使者役になって、わたくしの家にみえました。

桜楓会の意思として、除名を申し渡しに来たということでしたが、むろん、会長の井上秀子さんの意向から

出た処分と思われます」と書いている(「自伝」247頁」)。

桜楓会理事長は井上秀で、役員として、らいてうと同級生の出野柳(家政3回生)、小橋三四(国文1回)、

平野はまらがいた。

らいてう(右)、山田わか(中央)、大正8年 「らいてう自伝(完)」(大月書店)より

名古屋新聞主宰夏期婦人問題講習会、大正8年

左から3人目よりらいてう、山田わか、わかの右後ろが房枝、前掲書より

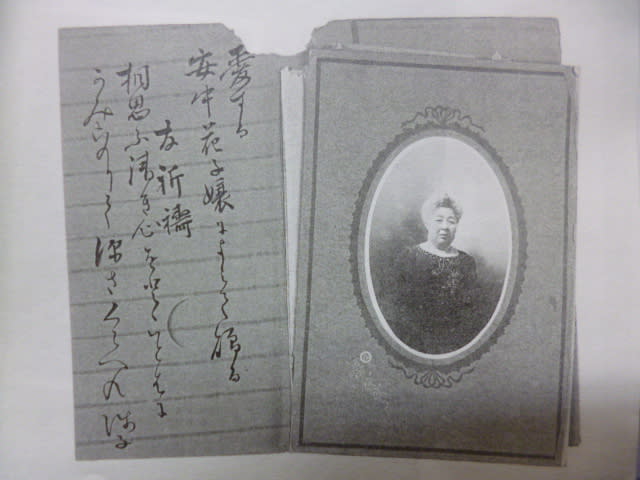

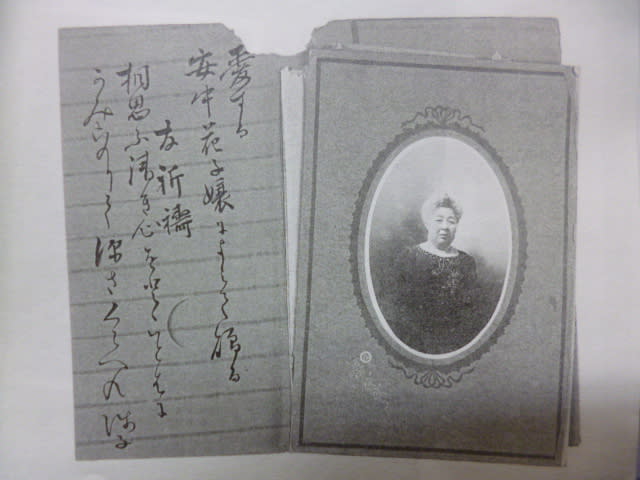

浅子が花子に贈ったというポートレート写真、村岡恵理監修『村岡花子の世界 赤毛のアンとともに生きる』

河出書房新社、2014年、046頁より

この写真台紙の左下には、白字で、Mitsukoshi Storeとある。三越呉服店の写真部が撮影したもので、

柴田常吉が撮影したものかもしれない。当ブログ2016年1月20日「浅子の写真37点 写真師・市田左右太、

三越の柴田常吉」参照

村岡恵理監修『村岡花子の世界 赤毛のアンとともに生きる』河出書房新社、2014年、047頁より

大正時代の二岡神社社務所と安中(村岡)花子

二岡神社社務所、2015年6月撮影

大阪教会の牧師・宮川経輝は、大正2年8月8日、東京から御殿場へ行き、「二岡神社社務所内の内海氏の離座敷に津荷輔と共に広岡浅子の客となった。同家には小橋、宮崎、木下、安中、千本木の五嬢も同宿し、広岡女史の指導を受けており、にぎやかであった」と記している。

小橋は小橋三四子、安中は安中(村岡)花子、千本木は千本木道子のことであろう。この記録が正確であるならば、花子は、御殿場での研究会に最初から参加していたことになる。両牧師は社務所の離れ座敷に滞在し、花子ら五嬢は浅子の別邸で合宿していたことになろう。

実は、宮川経輝牧師は、2日前の8月6日、軽井沢の老舗旅館つるやに滞在していた。つるや旅館は合同教会(ユニオンチャーチ)にもほど近く、植村正久らも同旅館に滞在していた。これらのことについては別に稿を改めたい。

一方、市川房枝が浅子の御殿場の会に参加したのは、「自伝」によれば、大正5年の夏のことで、小橋三四からすすめられたものである。当時、市川は名古屋の第二小学校の教員をしており、名古屋からの参加であった。房枝は、前年の大正4年、名古屋の教会で受洗している。

「自伝」によると、「この夏休みには、前記の小橋さんからすすめられて御殿場二の岡でのキリスト教夏期講座に出席した。主催者は、前に名古屋で講演をきいたことのある大阪の広岡浅子氏であった。、、、出席者は寮で合宿、同志社大学の牧野教授から一週間ほど講演をきいた。廣岡氏は小橋氏の雑誌のパトロンであった関係から私を誘ったようである。このグループの中には後年私の友人となった日本基督教婦人矯風会幹部の守屋東氏、群馬の東洋英和の先生であった安中花子(のちの村岡花子)氏がいた。また、のちに婦人矯風会の幹部となり、同志として運動を一緒にした千本木道子氏は、当時広岡女史の秘書をしていた」と記されている(32頁)。 この記述(回想)が正しければ、大正5年夏の御殿場の合宿で、市川房枝と村岡花子は一緒ではなかったことになろう。

一方、花子の孫・村岡恵理は、房枝の「自伝」とはまったく逆の捉え方をしている。「婦人週報」に掲載された浅子の論説を読み、「感銘を受けた房枝は直接、小橋に頼み込んで、広岡の主宰するこの夏期講習に参加した」(『アンのゆりかご 村岡花子の生涯』121頁)。

村岡花子は、ある随筆で、「戸棚のかたづけをしていたある日、珍しい写真が出てきた。案内の強力を交ぜて同勢二十七人の富士登山の写真である。「富士山上八合目にて」と記してある。ひと夏、御殿場在二の岡の寮舎に東京の暑熱を避けていた時に登ったもので、もちろん、まだ娘時代のことである。、、、一行の中には前同志社大学総長牧野虎次先生も加わっていられたし、今は故人の日野真澄教授もおられた。同志社神学部にその人ありと知られていた日野教授から私たちはあの二の岡の寮舎で「比較宗教学」の講義をその夏じゅう毎日聴いたのだった。、、、写真はその大がかりの八合目から登山を始める前、「八月七日早朝」に撮ったものだと書いてある。それから二年後の大正八年の秋の末に私は結婚したのだけれど、若い心にしみじみと人生の多難ということを感じたのは、、」と記している。

房枝は牧野虎次先生の講演を聞いたといい、一方、花子は日野真澄教授の比較宗教学の講義を聞いたといっているので、二人の参加した年は異なっていたと思われる。

ちなみに女性と富士登山ということでは、平塚らいてうは、富士山に憧れ、女性の富士登山者がぼつぼつ現れた時期で、富士登山について周到に調べ、父親に富士登山の許しを求めたが、「馬鹿な、そんなところは女や子どもの行くところじゃないよ」とはねつけられている。

さて花子のこの記述(回想)が正しければ、「大正8年秋の結婚」から逆算して、花子は、大正6年夏、御殿場の合宿に参加したことになろう。ちなみに2年後の大正8年1月14日、浅子が死去、21日、故浅子の告別式が東京の青年会館で行われた。そのとき、司会をしたのが牧野虎次であり、履歴を朗読したのが日野真澄である。そして追悼の辞を述べたのが宮川経輝である。それに先立って1月17日、大阪で宮川は加島銀行の星野行則が来訪し、広岡家の葬儀の打ち合わせをしている。

それでは花子は、御殿場の夏の合宿にどのぐらい(回数)参加したのだろうか?

花子は、別のある随筆で、「私ははたち代のころよく二の岡へ行った。広岡浅子という老人がいて六十歳をすぎてクリスチャンになったという女性である。三井財閥に生まれ広岡家に嫁したのだが、夫というのはいわゆる大家のおん曹子で趣味人。夫人は二十八歳のときに、自ら鉱山事業に手を染めたという人である。現在の考えからいったらへんなことだけれど、夫には二号を推せんし、自分は事業に打ち込んだのである。もっともそのときすでに一人の実子を得ていたから老後はこの娘に養子をとり血肉を分けた人と生涯を共にした。、、、二の岡で過ごした二夏は私の後年の生活をある程度決定したともいえる。当時の二の岡は、、、」と書いている。

この記述(回想)が正しければ、花子は、大正6年と7年の二夏を浅子の会に参加したことになるだろう。浅子が御殿場でキリスト教関係の講座を開催したのは大正2年から7年までの6夏であり、花子が参加したのは最後の2夏ということになるが、しかし冒頭の宮川経輝牧師の記録が正しければ、6夏の内、少なくとも半分の3夏を参加したことになるだろう。

浅子は嘉永2年生れ(1849)、花子と房枝は共に明治26年生れ(1893)であり、花子が「広岡浅子という老人がいて」という通り、44歳も年齢が違う。この祖母と孫ぐらい年齢の違う両者を繋いだのが、お姉さん世代で「婦人週報」の主宰者・小橋三四子(明治16生1883)であった。

ところで、市川房枝の自伝には、広岡浅子のことが登場する。

大正4年、名古屋市立第二小学校の教員をしていた房枝は、名古屋にやってきた「女丈夫・広岡浅子」の講演を聴いている。そしてその後、読売新聞の婦人付録欄に「何とかして東京に行きたい」と投書したところ、主任の小橋三四から「地方にいて努力した方がよい」という返事をもらっている。これが浅子・三四・房枝のはじめての接点であろう。

読売新聞を退社した三四は、同年11月、浅子から経済的支援も得て、「婦人週報」を創刊する。三四から名古屋での読者をつくってほしいと依頼され、房枝は何人かを紹介、そのあと東京に出たとき、「婦人週報」の市谷の事務所兼住宅を訪問、はじめて小橋氏に会いお昼のご馳走になった。「大きい身体の、やさしい中年の婦人で、強い印象を受けた」と述べている。

なお、この頃、房枝は、名古屋の教会に傍聴に行っており、その流れのなかで受洗している。日曜学校の講師も依頼され、しばらく引き受けたらしい。

その後、房枝は、医師から肺尖カタルと診断され、篠島で5ヶ月静養、翌年3月、小学校を退職する。

大正6年7月頃、名古屋新聞に初の女性記者として就職、社会部に所属し、教育方面を担当、婦人団体めぐりでは、日本女子大学の同窓会である桜楓会の名古屋支部を取材している。当時の支部長は角田重子、福沢桃介が社長をしていた東邦電力の重役夫人であった。

大正7年、名古屋新聞を1年で退職し、上京、蠣殻町の株屋の事務員、株屋の娘の家庭教師をするかたわら、出勤前に山田嘉吉の私塾で英語を学び、山田宅で嘉吉夫人の山田わかより平塚らいてうを紹介される。

らいてうは、あらたに婦人運動を展開するにあたり、最初にその計画を打ち明けたのが山田嘉吉先生とわか夫人(おわかさん)であったという。しかしおわかさんはこの計画に参加せず、山田先生からは「平塚さんはだらしのない人でそういう運動には不適当な人だから一緒にやるのはやめた方がよい、おわかも断った」と私に注意があったという。

しかし房枝は、「平塚氏がどうして不適当か私にはわからなかったし、私自身婦人の地位の向上、婦人の解放には賛成で、かねてからそうした運動を起したいと考えていたので、よろこんで協力しますと答えた」という(『自伝』50-51頁)。

一方、らいてうによると、大正8年夏、名古屋新聞主催の婦人問題講習会が名古屋で開催され、講師を依頼されたらいてうは、山田わかさんと共に名古屋に出向いた。講師として、ほかに賀川豊彦らがいた。

そのとき、名古屋の繊維関係の工場めぐりを案内してくれて知ったのが元名古屋新聞記者の市川房枝であった。「新婦人協会」の計画を最初に打ち明けたのは、山田先生とおわかさんであったが、その後、おわかさんは個人雑誌『婦人と新社会』を主宰することになり、らいてうは房枝と二人きりで準備にとりかかったという(「らいてう自伝」38-40頁)。

ところで、上京して、クリスチャンの房枝は、『六合雑誌』を読んでいた関係で、芝増上寺近くのユニテリアンの統一教会に所属し、毎日曜というほどではないが通っていたという。

大正8年、1月に浅子が死去、房枝とらいてうの活動は、浅子の死後、花ひらいたといえよう。

房枝が友愛会婦人部の書記を辞任した後、平塚らいてうが働きかけて、二人で「新婦人協会」の構想を練り、翌大正9年1月、奥むめおを加えて、新婦人協会は三人の発起人を中心にしてスタートする。

結局、房枝は、浅子については、「女丈夫」といい、三四については、「大きい身体の、やさしい中年の婦人で、強い印象を受けた」と述べている。らいてうの浅子観察については、2016年3月12日の「広岡浅子と井上秀、そして平塚らうてう」をご覧頂きたい。

第二次大戦後、井上秀、村岡花子・市川房枝・小橋三四子・平塚らいてうの5氏の内、昭和22年、それぞれの理由で、公職追放されるのは、秀と房枝である。秀は大日本青少年団副団長、房枝は大日本言論報国会理事の職とその活動のためである。その後、昭和25年、両人はそれぞれ公職追放解除となる。

昭和37年、バラック同然であった代々木の婦選会館を改築する際、建設委員会が発足、委員長が房枝であり、副委員長が花子、らいてう、上代たのらであった。

浅子が死去した大正8年、東京本所で開催された婦人労働者大会、『市川房枝自伝』47頁より

大正9年1月、新婦人協会婦人賛助員有志の初会合、中央の右が平塚らいてう、左が奥むめお、左端が市川房枝、『市川房枝自伝』54頁より

平塚雷鳥(左)と市川房枝(右)、大正9年、「治安警察法五条改正」請願書を提出した日に。

この請願書の用紙は、雷鳥の母校である女子大学校の同窓会桜楓会の本部や支部にも送ったが、

房枝が関係の深かった名古屋支部を除いてほとんど返事が返って来なかったという。

桜楓会が、らいてうと森田草平の塩原山中での心中未遂事件(明治41年3月)で「平塚氏を卒業生名簿

から除名しているので、らいてうの関係している請願には協力しないようにと、本部から各支部に

通牒を出した結果だといわれていた」と、房枝の『自伝』には書かれている(56-57頁)。

一方、らいてう自身は、心中事件の10日ほどあと「いちはやく母校の女子大から、除名の通知が

もたされました。寮監で桜楓会の役員の出野柳さんが、その使者役になって、わたくしの家にみえました。

桜楓会の意思として、除名を申し渡しに来たということでしたが、むろん、会長の井上秀子さんの意向から

出た処分と思われます」と書いている(「自伝」247頁」)。

桜楓会理事長は井上秀で、役員として、らいてうと同級生の出野柳(家政3回生)、小橋三四(国文1回)、

平野はまらがいた。

らいてう(右)、山田わか(中央)、大正8年 「らいてう自伝(完)」(大月書店)より

名古屋新聞主宰夏期婦人問題講習会、大正8年

左から3人目よりらいてう、山田わか、わかの右後ろが房枝、前掲書より

浅子が花子に贈ったというポートレート写真、村岡恵理監修『村岡花子の世界 赤毛のアンとともに生きる』

河出書房新社、2014年、046頁より

この写真台紙の左下には、白字で、Mitsukoshi Storeとある。三越呉服店の写真部が撮影したもので、

柴田常吉が撮影したものかもしれない。当ブログ2016年1月20日「浅子の写真37点 写真師・市田左右太、

三越の柴田常吉」参照

村岡恵理監修『村岡花子の世界 赤毛のアンとともに生きる』河出書房新社、2014年、047頁より

大正時代の二岡神社社務所と安中(村岡)花子

二岡神社社務所、2015年6月撮影