本日記載附録(ブログ)

アフリカでしばしば大発生し、ユーラシアの農作物に深刻な被害を及ぼすサバクトビバッタ。

防除のために巨額の費用が投じられているが、未だに根本的な解決策は見出されていない。

『バッタを倒しにアフリカへ』と単身、西アグリカ・モーリタニアに渡った日本人がいる。

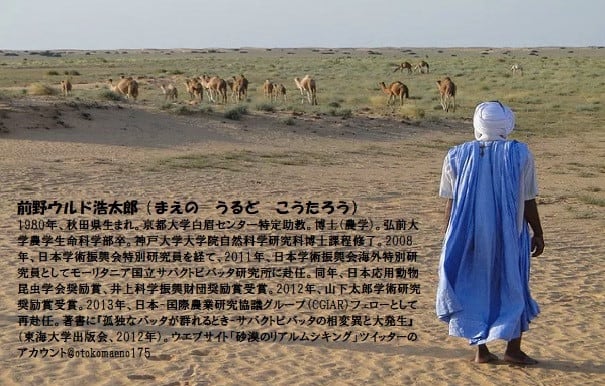

”愛するものの暴走を止めたい”と語る前野ウルド浩太郎、秋田市土崎港出身の人である。

【この企画はWebナショジオ】を基調に編纂(文責 & イラスト・資料編纂=涯 如水)

番外編“サハラ砂漠の華麗なムシたち”

前野ウルド浩太郎(20) ◇◆ サハラ砂漠の華麗なムシたち ウスバカゲロウ・タマムシ編 ◆◇

本編では紹介できなかった、サバクトビバッタ以外のムシたちとの出会いを。その2はウスバカゲロウとタマムシ。

ウスバカゲロウ

我々が訪ねたフィールドには、アリジゴクの巣がたくさんあった。

そして、夜になると出てくるのが、成虫であるウスバカゲロウたちだ。

「結構、いろんな種類のやつが、いますね。砂漠で真っ暗闇の中、ライト照らしながら歩いていると、キラッと光るやつが飛んでいるわけです。光に結構集まってくるので、うざい! とか、気持ち悪ぃーとか、感じることがあるんですけど。もう、1匹じゃなくて、わーっと来ますから」

ぼくたちがこの夜出会ったのは、イネ科植物のパニカムの葉むらに隠れているやつだった。飛んで目を光らせて驚かせるのではなく、ひそやかにしめやかに、そこにいた。

「多分、こいつもお腹ふくれてるので、もしかしたらもうすぐ産卵するのかもしれないですね」というのが前野さんの見立て。

実際、ぼくがこれまで日本で見たことがあるよりもはるかにむっちり太っており、立派な体格だった。もしも、これが産卵直前だとしたら、またも、地下でうごめく幼虫、アリジゴクが産まれ、まさにアリジゴクのアリジゴク的生活史のサイクルがまわりはじめるのだ(砂漠ほど、アリジゴク的なシチュエーションってない! と思う。つい、人間が落ちるほど大きな「蟻地獄」を想像すると怖い)。

撮影にはフラッシュを使っているわけだが、目が虹色に照り返しているのにも気づいた。夜、飛ぶ昆虫だから、少ない光を活用する反射層的なものがあるのだろうが、日本のウスバカゲロウも同様なのだろうか。前野さんともども、「謎ですねぇ」というばかりであった。

タマムシ

なんという種なのかは分からないが、偶然であったタマムシである。

朝、地面をちょぼちょぼと歩いていた。

「結構見かけるッス。でも、「おー、きれいだな」ぐらいなかんじで、それほど真剣には見てこなかったッスね」

わりとつれない反応の前野さんだった。

もっとも、サバクトビバッタを追うのでめいっぱいで、バッタがいない時はゴミムシダマシを研究していた前野さんには、そこまで余裕がなかったのだろう。

ところが、ぼくが撮った写真が威力を発揮し、前野さんをして「すげーっ」を連発させることになった。

このタマムシの体色は、緑と黄だ。

日本のヤマトタマムシのようなキラキラしたメタリック色とまではいかないが、何か不思議な質感があるので接写しておいたのだが、拡大してみると、黄色の部分が面白いのである。

「毛ッスよ、毛」と前野さんが気づき、よくよく見ると、本当に「毛」だった。

黄色い部分は細かな黄色い毛が密集することで、発色しているのだ。

日本で馴染みがある、玉虫厨子のような「玉虫色」は、構造色といって、色素ではなく表面の細かな凹凸で光が干渉することから生まれる。見る角度や光の状態で見える色も変わる。毛にも構造色はあるそうだが、このタマムシの毛の黄色が、色素なのか構造色なのかは分からない。いずれにしても、日本のヤマトタマムシ的な「キラキラ構造色」のイメージからはかけ離れていた。もっとも、インターネットがある研究所のゲストハウスに戻って調べたら、タマムシにも体毛を持つものは、かなりいることも分かったのだが。

いずれにせよ、サハラ砂漠の早朝の光の中でみる緑と黄のコンビネーションは実に美しかったと、今も思い出す。

“サハラ砂漠の華麗なムシたち ヒヨケムシ編(閲覧注意画像アリ!?”に続く

…… 参考資料: バッタに人生を捧げます!! ……

天災レベルに大発生する害虫を愛する男が行き着いた"ある場所"

奪われた成果―バッタ博士を襲う黒い影 / 1_犯人は誰だ

屋外での実験は、私が所属するモーリタニア国立サバクトビバッタ研究所の敷地内で決行した。まず、地面に並べたお手製の行動記録装置にゴミダマを一匹ずつ入れ、予備テストとして定期観察を行う。実験は通常「予備テスト」と呼ばれる小規模のお試し実験を行い、不具合を改良したあとで大規模な「本実験」を行う。不具合に気づかずいきなり本実験を行うと大失敗することもあるため、念入りな予備テストこそが実験成功のカギを握っている。とても大切な儀式なのだ。

野宿中に観察したように、日が暮れるとゴミダマがパイプから出てきて活発に動き始めた。しめしめと思いきや、夜が明けると、足跡だけ残し多数のゴミダマが忽然と姿を消していた。初日はゴミダマが容器から脱走していると思い、容器のフタに「ネズミ返し」をつけて逃げられないようにしたのだが、次の日も止まらない失踪事件。もうね、完全に誰かがオレのゴミダマを盗んでいるね。

あくる日、無残にも噛み千切られたゴミダマを容器内で発見し、疑惑が確信に変わった。何者かが襲撃している、と。よくよく見てみると容器の周りの地面には動物らしき足跡が。誰だっ! 我が実験を妨げる者はなんぴとたりとも許さん!

犯人に対する強い憎しみは、わたくしを3日間連続、2時間置きのパトロールに駆り立てた。初日の深夜、容器上でなにやら物音がし、ライトで照らすと、得体の知れないトゲトゲの化け物が。暗闇の中、シュールな状況に戸惑いを隠せなかったが、ようやく犯人の正体が判明した。犯人は、ハリネズミ。あぁ、実験をした場所が大自然過ぎた。

「実験材料が喰われる」という惨劇を二度と繰り返さないためには、ハリネズミの生態を知る必要がある。一緒に住むことにした。1週間であっさりなついた。過酷なサハラ砂漠で生きている動物として、もう少し野生の威厳を見せて欲しかった。前野家では代々男子には「郎」がつくので、ハリネズミの頭文字をとり、「ハ郎」と名付けました。

“奪われた成果―バッタ博士を襲う黒い影 / 2_「砂漠からの使者」が教えてくれたこと”に続く

⬡ ⬢ ⬡ ⬢ ⬡ ⬢ ⬡ ⬢ ⬡ ⬢ ⬡ ⬢ ⬡ ⬢ ⬡ ⬢ ⬡

https://youtu.be/pR9MrvmO6DU == バッタ研究チーム:鉄壁の新メンバー加入 ==

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

=上記本文中、変色文字(下線付き)のクリックにてウイキペディア解説表示=

・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・

前節へ移行 : https://blog.goo.ne.jp/bothukemon/e/90cd1ba6082e364a2a60624d149aa049

後節へ移行 : https://blog.goo.ne.jp/bothukemon/e/b0724202e52d0cf608750a06fae90167 >

----------下記の姉妹ブログ 一度 ご訪問下さい--------------

【浪漫孤鴻;時事自講】 :http://plaza.rakuten.co.jp/bogoda5445/

【壺公夢想;如水総覧】 :https://thubokou.wordpress.com/

================================================

森のなかえ

================================================