○◎ 更なる西へ、バルト海へ、アドリア海へ ◎○

テュルク系国家で最も早くイスラームを受容したのはカラハン朝であるが、オグズから分かれたセルジューク家率いる一派も早くからイスラームに改宗し、サーマーン朝の庇護を受けた。 彼らはやがてトゥルクマーン(イスラームに改宗したオグズ)と呼ばれ、中央アジア各地で略奪をはたらき、土地を荒廃させていったが、セルジューク家のトゥグリル・ベグによって統率されるようになると、1040年にガズナ朝を潰滅させ、ホラーサーンの支配権を握る。

そして、1055年、トゥグリル・ベクはバグダードに入城し、アッバース朝のカリフから正式にスルターンの称号を授与されるとスンナ派の擁護者としての地位を確立する。 このセルジューク朝が中央アジアから西アジア、アナトリア半島にいたる広大な領土を支配したために、テュルク系ムスリムがこれらの地域に広く分布することとなった。 また、イスラーム世界において奴隷としてのテュルク(マムルーク)は重要な存在であり、イスラーム勢力が聖戦(ジハード)によって得たテュルク人捕虜は戦闘力に優れているということでサーマーン朝などで重宝され、時にはマムルーク自身の王朝(ホラズム・シャー朝、ガズナ朝、マムルーク朝、奴隷王朝など)が各地に建てられることもあった。

こうした中でテュルク・イスラーム文化というものが開花し、数々のイスラーム書籍がテュルク語によって書かれることとなる。こうしたことによってイスラーム世界におけるテュルク語の位置はアラビア語、ペルシャ語に次ぐものとなり、テュルク人はその主要民族となった。 また、西域(トルファン、タリム盆地、ジュンガル盆地)もテュルク化していく。

840年にモンゴル高原南部で覇を唱えていたウイグル可汗国がキルギス族に追われて崩壊すると、その一部は天山山脈山中のユルドゥズ地方の広大な牧草地を確保してこれを本拠地とし、天山ウイグル王国を形成した。 天山ウイグル王国はタリム盆地、トルファン盆地、ジュンガル盆地の東半分を占領し、マニ教、仏教、景教(ネストリウス派キリスト教)を信仰した。 一方、東トルキスタンの西半分はイスラームを受容したカラハン朝の領土となったため、カシュガルを中心にホータンやクチャもイスラーム圏となる。 これら2国によって西域はテュルク語化が進み、古代から印欧系の言語(北東イラン語派、トカラ語)であったオアシス住民も11世紀後半にはテュルク語化した。

他方、中央アジアの草原地帯にはカルルク、テュルギシュ、キメク、オグズといった西突厥系の諸族が割拠しており、オアシス地帯ではイラン系の定住民がすでにイスラーム教を信仰していた。 北上地帯の草原地域では、イラン系遊牧民が急速にテュルク語化した。 一方のオアシス地帯では、口語は12世紀頃までに概ねテュルク語化したものの、行政文書や司法文書などには専らアラビア文字による文書(ペルシャ語など)が用いられ、継続性が必要とされる特性上テュルク語への置換はゆっくりとしたものであった。 トルキスタンに於ける最終的なテュルク語化は、ホラズム・シャー朝、カラキタイ(西遼)、ティムール朝、シャイバーニー朝といった王朝の下でゆっくりと進行したのである。

≪モンゴル帝国の拡大とモンゴルの支配の確立≫

古代からモンゴル高原には絶えず統一遊牧国家が存在してきたが、840年のウイグル可汗国(回鶻)の崩壊後は360年の長期にわたって統一政権が存在しない空白の時代が続いた。 これはゴビ砂漠の南(漠南)を支配した遼(契丹)や金(女真)といった王朝が、巧みに干渉して漠北に強力な遊牧政権が出現しないよう、政治工作をしていたためであった。 当時、モンゴル高原にはケレイト、ナイマン、メルキト、モンゴル、タタル、オングト、コンギラトといったテュルク・モンゴル系の諸部族が割拠していたが、13世紀初頭にモンゴル出身のテムジンがその諸部族を統一して新たな政治集団を結成し、チンギス・カン(在位: 1206年 – 1227年)として大モンゴル・ウルス(モンゴル帝国)を建国した。

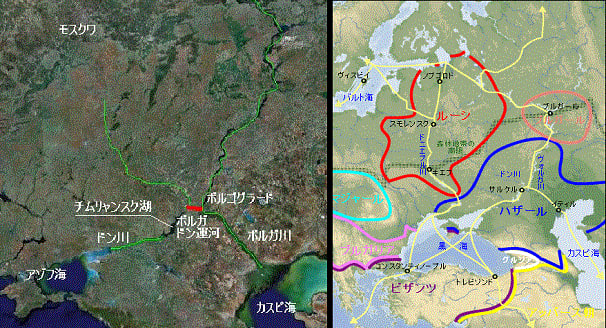

チンギス・カンはさらに周辺の諸民族・国家に侵攻し、北のバルグト、オイラト、キルギス、西のタングート(西夏)、天山ウイグル王国、カルルク、カラキタイ(西遼)、ホラズム・シャー朝をその支配下に置き、短期間のうちに大帝国を築き上げた。 チンギス・カンの後を継いだオゴデイ・カアン(在位: 1229年 – 1241年)も南の金朝を滅ぼして北中国を占領し、征西軍を派遣してカスピ海以西のキプチャク、ヴォルガ・ブルガール、ルーシ諸公国を支配下に置いてヨーロッパ諸国にも侵攻した。

こうしてユーラシア大陸を覆い尽くすほどの大帝国となったモンゴルであったが、第4代モンケ・カアン(在位: 1251年 -1259年)の死後に後継争いが起きたため、帝国は4つの国に分裂してしまう。 この史上最大の帝国に吸収されたテュルク系諸民族であったが、支配層のモンゴル人に比べてその人口が圧倒的多数であったため、また文化的にテュルク語が普及していたため、テュルクのモンゴル語化はあまり起きなかった。

むしろイスラーム圏に領地を持ったチャガタイ・ウルス(チャガタイ汗国)、フレグ・ウルス(イル汗国)、ジョチ・ウルス(キプチャク汗国)ではイスラームに改宗するとともにテュルク語を話すモンゴル人が現れた。 こうしてモンゴル諸王朝のテュルク・イスラーム化が進んだために、モンゴル諸王朝の解体後はテュルク系の国家が次々と建設され、今日に至るのだが、その概略を記しておく。

チンギス政権以来、天山ウイグル王国はモンゴル帝国の庇護を受け、14世紀後半にいたるまでその王権が保たれた。 それはウイグル人が高度な知識を持ち、モンゴル帝国の官僚として活躍したことや、モンゴルにウイグル文字を伝えてモンゴル文字の基礎になったこと、オアシス定住民の統治に長けていたことが挙げられる。 モンゴルの内紛が起きると天山ウイグル政権はトルファン地域を放棄したが、その精神を受け継いだウイグル定住民たちは現在もウイグル人として生き続けている。

一方、カラハン朝以来イスラーム圏となっていたタリム盆地西部以西にはモンゴル時代にチャガタイ・ウルス(チャガタイ・ハン国)が形成され、天山ウイグル領で仏教圏であった東部もその版図となり、イスラーム圏となる。 やがてチャガタイ・ハン国はパミール高原を境に東西に分裂するが、この要因の一つにモンゴル人のテュルク化が挙げられる。 マー・ワラー・アンナフル(トランスオクシアナ)を中心とする西側のモンゴル人はイスラームを受容してテュルク語を話し、オアシス定住民の生活に溶け込んでいった。 彼ら自身は「チャガタイ」と称したが、モンゴルの伝統を重んじる東側のモンゴル人は彼らを「カラウナス(混血児)」と蔑み、自身を「モグール」と称した。 そのためしばらく東トルキスタンは「モグーリスタン」と呼ばれることとなる。

西チャガタイ・ハン国から台頭したティムールは西トルキスタンとイラン方面(旧フレグ・ウルス)を占領し、モグーリスタンとジョチ・ウルスをその影響下に入れて大帝国を築き上げた。 彼自身がテュルク系ムスリムであったため、また西トルキスタンにテュルク人が多かったため、ティムール朝の武官たちはテュルク系で占められていた。 しかし、文官にいたっては知識人であるイラン系のターズィーク人が担っていた。 こうしたことでティムール朝の公用語はイラン系であるペルシア語と、テュルク系であるチャガタイ語が使われ、都市部においては二言語併用が一般化した。

ちなみに、ティムール朝の王族(四代目) ウマル・シャイフを父、チンギス・ハーンの二男チャガタイを祖とするモグーリスターン・ハン家のユーヌスの娘クトルグ・ニガール・ハーニムを母とするテュルク・モンゴル系の遊牧貴族バーブルが、現在のアフガニスタンからインドに移って建国したのが、ティムール王朝から数えて約500年続いたムガール王朝である。 だが、1857年に大規模な反英闘争、いわゆるインド大反乱(シパーヒーの乱、第一次インド独立戦争とも)が起こると、82歳の老皇帝バハードゥル・シャー2世が反乱軍の最高指導者として担ぎだされるほどの威光を保っていたが、大反乱を鎮圧したイギリスは彼を裁判にかけて有罪とし、ビルマへと流刑に処して退位させた。

キプチャク草原を根拠地としたジョチ・ウルスは比較的早い段階でイスラームを受容し、多くのテュルク系民族を抱えていたためにテュルク化も進展した。 15世紀になると、カザン・ハン国、アストラハン・ハン国、クリミア・ハン国、シャイバーニー朝、カザフ・ハン国、シビル・ハン国といったテュルク系の王朝が次々と独立したため、ジョチ・ウルスの政治的統一は完全に失われた。 現在、中央アジアのテュルク系民族で上位を占めるのがウズベク人とカザフ人である。 これらの祖先はジョチ・ウルス東部から独立したシバン家のアブル=ハイル・ハン(在位:1426年 -1468年)に率いられた集団であった。

彼らはウズベクと呼ばれ、キプチャク草原東部の統一後、シル川中流域に根拠地を遷したが、ジャニベク・ハンとケレイ・ハンがアブル=ハイル・ハンに背いてモグーリスタン辺境へ移住したため、ウズベクは2つに分離することとなり、前者をウズベク、後者をウズベク・カザフもしくはカザフと呼んで区別するようになった。 アブル=ハイル・ハンの没後、ウズベク集団は分裂し、その多くは先に分離していたカザフ集団に合流した。 勢力を増したカザフはキプチャク草原の遊牧民をも吸収し、強力な遊牧国家であるカザフ・ハン国を形成した。 やがてウズベクの集団もムハンマド・シャイバーニー・ハンのもとで再統合し、マー・ワラー・アンナフル、フェルガナ、ホラズム、ホラーサーンといった各地域を占領してシャイバーニー朝と呼ばれる王朝を築いた。

1599年にシャイバーニー朝が滅亡した後、マー・ワラー・アンナフルの政権はジャーン朝(アストラハン朝)に移行した。 ジャーン朝は1756年にマンギト朝によって滅ぼされるが、シャイバーニー朝からマンギト朝に至るまでの首都がブハラに置かれたため、この3王朝をあわせてブハラ・ハン国と呼ぶ。 また、ホラズム地方のウルゲンチを拠点とした政権(これもシャイバーニー朝)は17世紀末にヒヴァに遷都したため、次のイナク朝(1804年 – 1920年)とともにヒヴァ・ハン国と呼ばれる。 そして、18世紀にウズベクのミング部族によってフェルガナ地方に建てられた政権はコーカンドを首都としたため、コーカンド・ハン国と呼ばれる。 これらウズベク人によって西トルキスタンに建てられた3つの国家を3ハン国と称する。

【前ページへの以降は右側袖欄の最新記載記事をクリック願います】

※;下線色違いの文字をクリックにて詳細説明が表示されます=ウィキペディア=に移行

----------下記の姉妹ブログ 一度 ご訪問下さい--------------

【壺公夢想;紀行随筆】 http://thubokou.wordpress.com

【浪漫孤鴻;時事心象】 http://plaza.rakuten.co.jp/bogoda5445/

【 疑心暗鬼;探検随筆】 http:// bogoda.jugem.jp/

================================================

・・・・・・山を彷徨は法悦、その写真を見るは極楽 憂さを忘るる歓天喜地である・・・・・

森のなかえ

================================================