宇津峰(うづみね) 足尾山大権現(あしおさんだいごんげん)

【データ】宇津峰 677メートル▼25000地図 須賀川東部▼最寄駅 JR水郡線・岩城守山駅▼登山口 福島県須賀川市小倉の牡丹平集落▼石仏 登山口と山頂の中間の登山道脇

【データ】宇津峰 677メートル▼25000地図 須賀川東部▼最寄駅 JR水郡線・岩城守山駅▼登山口 福島県須賀川市小倉の牡丹平集落▼石仏 登山口と山頂の中間の登山道脇

【案内】須賀川市の東にそびえる宇津峰は、南北朝のころの南朝方の居城があったこの地方では知られた山。いくつかある登山口のメインは北側の郡山市田村町馬場平からの道で、山頂下まで車が入る。登山気分を味わえるのは南側の牡丹平からの道で、その中腹に「足尾山」の石祠=写真=がある。祠に銘はないものの地元で立てた案内板に足尾神社とあるし、その基部にはブリキ板で作られた草履がいくつも積まれているところからして足尾山大権現に間違いない。草履はいつのころ供えられかわからないほど古びたものである。足の神であるこの神の本社としては、茨城県の筑波山の北にある足尾山が知られている。その山頂に足尾大権現を祀る大きな社殿があり、かつては草鞋や下駄やサ

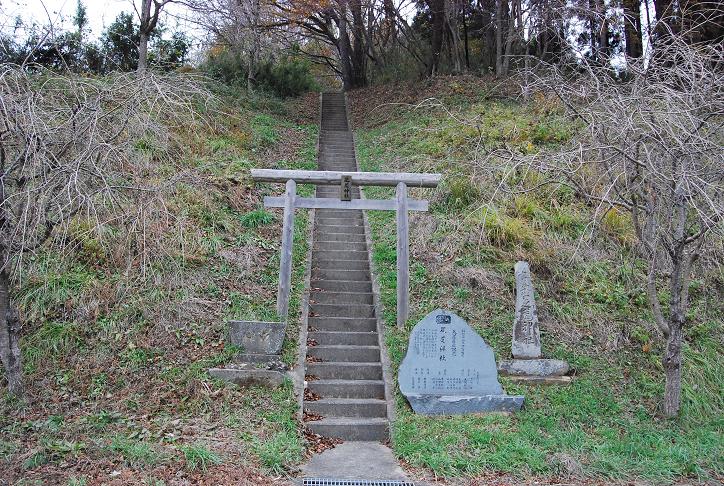

【案内】須賀川市の東にそびえる宇津峰は、南北朝のころの南朝方の居城があったこの地方では知られた山。いくつかある登山口のメインは北側の郡山市田村町馬場平からの道で、山頂下まで車が入る。登山気分を味わえるのは南側の牡丹平からの道で、その中腹に「足尾山」の石祠=写真=がある。祠に銘はないものの地元で立てた案内板に足尾神社とあるし、その基部にはブリキ板で作られた草履がいくつも積まれているところからして足尾山大権現に間違いない。草履はいつのころ供えられかわからないほど古びたものである。足の神であるこの神の本社としては、茨城県の筑波山の北にある足尾山が知られている。その山頂に足尾大権現を祀る大きな社殿があり、かつては草鞋や下駄やサ ンダルが奉納されていた。しかし医療が発達したいま信仰は廃れてしまったようで、奉納物も見当たらず社殿も荒れ放題だ。茨城県とその近隣の県に存在する「足尾山」「足尾大権現」などの石塔はこの山から勧請されたものだが、宇津峰の山麓でそれを確認することはできなかった。下の写真は登山口の鳥居。

ンダルが奉納されていた。しかし医療が発達したいま信仰は廃れてしまったようで、奉納物も見当たらず社殿も荒れ放題だ。茨城県とその近隣の県に存在する「足尾山」「足尾大権現」などの石塔はこの山から勧請されたものだが、宇津峰の山麓でそれを確認することはできなかった。下の写真は登山口の鳥居。

【独り言】宇津峰は歴史をふりかえる石造物がある山でした。まず山頂には大きな 石祠が三基並んでいます。案内によると「後村上天皇 後亀山天皇 守永親王」を祀っているそうです。これが南朝方であり「興国元年から正平八年まで十四ヶ年に亘り陸奥介鎮守大将軍北畠顕信とその子陸奥の国司大納言守親が守永親王を奉じ孤軍よく南朝のため奮戦據守した」と案内されていました。石祠と対峙するように立つのが「宝暦九

石祠が三基並んでいます。案内によると「後村上天皇 後亀山天皇 守永親王」を祀っているそうです。これが南朝方であり「興国元年から正平八年まで十四ヶ年に亘り陸奥介鎮守大将軍北畠顕信とその子陸奥の国司大納言守親が守永親王を奉じ孤軍よく南朝のため奮戦據守した」と案内されていました。石祠と対峙するように立つのが「宝暦九

季己卯」(1759)建立の宝篋印塔。そこには「願以此功徳 普及於一切 我等輿衆生 皆共成佛道」の偈頌(げじゅ)がありました。偈頌は単に偈ともいい、仏典のなかの仏の教えや菩薩の得を韻文(いんぶん)形式でたたえたものです。読み取るのが難しいうえ意味がわからないのでいつも避けている偈頌ですが、この宝篋印塔は字も鮮明なので加藤政久著「石仏偈頌辞典」(平成2年、国書刊行会)で調べると、ありました。妙法蓮華経第三、化城喩品第七の偈頌で「願わくは此の功徳を以て、普(あまね)く一切に及ぼし、我れ等と衆生と、皆共に仏道を成ぜんことを」。

季己卯」(1759)建立の宝篋印塔。そこには「願以此功徳 普及於一切 我等輿衆生 皆共成佛道」の偈頌(げじゅ)がありました。偈頌は単に偈ともいい、仏典のなかの仏の教えや菩薩の得を韻文(いんぶん)形式でたたえたものです。読み取るのが難しいうえ意味がわからないのでいつも避けている偈頌ですが、この宝篋印塔は字も鮮明なので加藤政久著「石仏偈頌辞典」(平成2年、国書刊行会)で調べると、ありました。妙法蓮華経第三、化城喩品第七の偈頌で「願わくは此の功徳を以て、普(あまね)く一切に及ぼし、我れ等と衆生と、皆共に仏道を成ぜんことを」。