この日の城攻め旅は、「白石リベンジ」。

8年前に訪れたけど、まったく登城できなかった白石城を最終目的地としております。

そこでご覧いただきたい、1枚の画。

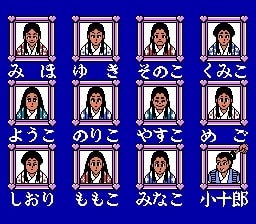

知る人ぞ知る、ナムコ「独眼竜政宗」。

あの独眼竜政宗が、奥羽統一を目指して、頭と金と力を使う、実にわんだふるなゲーム!

そしてこの画は、年ごろになった政宗が嫁を選ぶというシーンです。

この中に、実在していた人物がふたりいます。

ひとりは、右下にいる「小十郎」・片倉小十郎景綱。

伊達政宗の腹心で、のちに白石城の城主となります。

今回の旅は、片倉小十郎のお城をめぐっていく旅でもあるのです。

・・・では、小十郎と三春城との関係は?

同じくわんだふるなゲームより。

この画に登場している政宗さんと、下で激怒している秀吉さん。

三春城&小十郎をつないでいるのは、政宗さんではなく秀吉さんのほう。

豊臣秀吉の奥州仕置により、小田原北条攻めで参陣しなかった奥州の大名たちは領土を没収されてしまいました。

三春城も没収の対象となったのですが、その三春を秀吉が小十郎に与えようとしたことがあったのです。

「伊達の知恵袋」として名高かった小十郎の才覚を秀吉は認め、大名に取り立てることにより政宗のもとから引き離してしまおうと企んだのですが、

「関白殿下(秀吉)に直接忠節を尽くすことと、政宗様への忠節を通じて関白殿下に忠節を尽くすことは同じ」

と断ったそうです。

そしてもうひとりが、小十郎の上にいる「めご」。

永禄11年(1568年)に生まれ、天正7年(1579年)数え年12歳で伊達政宗の正室となりました。

三春城を登城したこの日は、愛姫生誕450年の記念年・・・なのですが、愛姫の実家・三春ではあまり「愛姫推し」はしていない様子ですね。

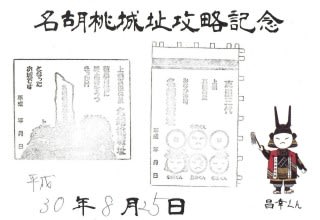

さて私は、三春城の本丸にいました。

本丸ということで、スマホさんで「城攻め」を行います。

続日本100名城・第110番、三春城攻略!

ここでは片倉景綱には会えませんでした。

登用できた田村隆顕は、愛姫の祖父にあたります。

三春城の築城時期は不明ですが、16世紀初頭に田村義顕が本拠地として移ってきたことから、歴史の表舞台に上がります。

田村氏は分立割拠する小豪族のひとつで、婚姻政策により命脈を保ってきました。

義顕の孫・清顕は娘の愛姫を伊達政宗に嫁がせました。

清顕は男子に恵まれずに死し、三春城は勢力拡大しつつあった伊達政宗の下に置かれ、清顕の甥・宗顕が城主となります。

しかし宗顕は、政宗の指示もあって豊臣秀吉の小田原征伐に参陣しなかったため、領地を没収されてしまいました。

その後三春城は会津若松城の支城と位置付けられ、会津を領した蒲生氏郷、上杉景勝、蒲生秀行などの家臣が城代を務めました。

蒲生氏が改易となると、替わって会津に入った加藤嘉明の三男・明利、次いで松下長綱が城主となり、長綱のときに大改修が行われて現在残る姿となりました。

松下氏が改易されると、秋田

いったん入口まで戻ります。

本丸を取り巻く石垣は、蒲生家臣・蒲生郷成の改修によるものだそうです。

帰りは階段ではなく、小道となっている坂を下りました。

こちらが本当の裏道だったところで、途中には搦手門が構えていました。

小道を下りきると・・・ここは進入禁止だったようです・・・。

二之門跡まで戻ってきました。

最後に、ここから本丸に続く大手道を上っていきましょう。

二之門跡の駐車場の先に、本丸へと続く大手道があります。

分かれ道は、城山を上っていきそうな左を進みます。

ちなみに右の道は、

竪堀跡、そして三の丸に続きます。

つづら折りの坂道、なかなかに急です。

カーブのところに門が構えられていたようです。

2番目のヘアピンカーブは、揚土門跡。

愛姫の父・田村清顕死後の内紛では、この門を挟んで攻防戦が繰り広げられたそうです。

江戸時代の図面に揚土門はないので、改修時に撤去されたのかもしれません。

石垣?・・・ではなくて天然石のようです。

次のヘアピンカーブは、三之門跡。

こちらは江戸時代の図面にも記載があります。

本丸まではあと少し。

石垣?・・・ではなく、こちらも天然石。

石垣かな~? 天然石かな~? 考えつつ階段を上りきると、

スタンプの絵柄になっている、大門跡から望む本丸に到達です。

二之門跡の駐車場に戻り、レンタサイクルを回収。

これよりJR三春駅に戻ります。

三春町役場の手前にある、三春町歴史民俗資料館と自由民権記念館への入口。

入っていくと、

自由民権発祥の地の碑とともに、

河野広中像が立っています。

「自由民権」という言葉・・・・・・明治時代で自由民権運動といえば、連想するのは自由党と板垣退助ですね。

明治維新後河野広中はイギリスの政治学者・ジョン・スチュアート・ミルの著書を読んで影響を受け、東北地方の自由民権運動の中心人物となりました。

土佐に下野していた板垣退助とともに国会開設運動をおこし、明治14年(1881年)には自由党の結成に参加しました。

明治15年(1882年)福島県令・三島通庸の圧政による福島事件で検挙され、禁固刑を受けることになってしまいます。

明治22年(1889年)明治憲法発布による特赦で出獄し、のちに開設された帝国議会で衆議院議員に選出されました。

その後自由党の内紛で脱党したり、桂内閣を糾弾する奉答文事件を起こして衆議院解散を招いたり、日露戦争の条約締結に反対する日比谷焼打ち事件を扇動したりと、なかなかのトラブルメーカーっぷり。

同じく対外強硬派であった大隈重信と行動を共にするようになり、大正時代の第2次大隈内閣では農商務大臣を務めました。

駅を下り立ってから約1時間半、再び三春駅へ。

駅に戻ってようやく、愛姫のご実家らしいものを見つけたのでした。