夜の遊覧船のりば。

こんな時間に舟遊びなどするわけはなく、タイトルの通り、ここで深夜バスを待っているのです。

深夜バス。

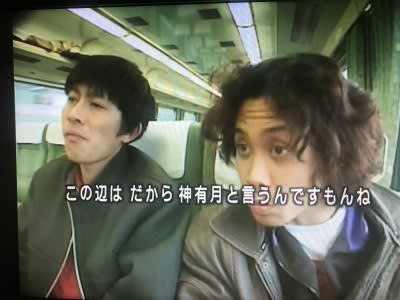

あの百戦錬磨のどうでしょう軍団を地獄にたたき落としてきた深夜バス。

韓国語だと、シンヤポス。

大学生の時分、仙台→新宿の移動で利用したことのある深夜バス。

あの当時も車内で寝付くことができず、完全敗北を喫した、深夜バス。

あれから20年の月日が流れ、100名城登城の旅で、ついに深夜バスに乗る日が来てしまいました。

バスがやってくる時刻まで、松江の夜景を眺めていましたが・・・

島根県第一の高さを誇る山陰合同銀行ビルは、緑色に妖しくきらめています。

21時51分、バスはプシューと音を立て、土俵入りする横綱力士のごとく威厳高らかに入ってきました。

これは本当に地獄行きのバスになるやもしれないぞ・・・。

バスを見た瞬間に感じる、ただならぬ戦慄。

そのバスから、乗務員氏2名が下りてきました。

乗車チケットの確認を受け、手荷物を車床のトランクに預け入れます。

そして座席の割当て。

チケットに座席は記入されておらず、座席の割当ては当日乗車時に乗務員氏から言い渡されます。

私は、一番前の窓側の席のようです。

車酔い体質の私にとっては幸先良いスタート。

そう思ったのは束の間。

乗り込んだ瞬間、ゲンナリ。

座席は・・・4列か。

4列シート。

昼運行の高速バスによくある座席配列で、中央に通路があり、左右に2×2の座席列が続くもの。

昼運行の比較的距離が短いバスなら4列でもいいのですが、長距離の深夜バスにはなかなかキツイ。

時刻は21時を回り、出発時刻となりました。

これより深夜の決戦へ。

やったぞ、隣りは誰もいない!

隣りの席は空席、人は座っていません。

夜間の睡眠に大きな障害となる隣人の不存在はかなりデカい!!

米子で隣席の男が乗ってきやがった!!

ハイ、地獄の旅、確定。

隣席の男、礼儀は正しいようですが、私より恰幅が良い。

当然、隣席の男の存在を否が応にも感じてしまいます。

米子で乗り込んできた乗客はそんなにいなかったはずですが・・・

それでも隣席が必要になるほどだったのでしょう。

車内を見回すことはできなかったのですが、たとえば私のひとつ後ろの席は・・・隣人がいない模様。

ひょっとして2人席が埋まっているのは私の所だけなのでは!?

兎にも角にも、半日間の隣人とともに、東京へと向かう地獄の帰路は始まったばかり。

バスは米子市内で高速道路に入りました。

すなわち山陰自動車道、そして米子自動車道へ。

中国山地のまっただ中、岡山県に入ったばかりの

山の中のサービスエリア。

お店はすべて閉まっており、利用できる施設はトイレだけ。

オリオンバスさんの全貌。

座席の前後には余裕たっぷりの「コンフォート・タイプ」なのだそうな。

(前後も重要ですが、左右の余裕もとっていただきたかった・・・)

座席の空間をとったためにトイレがないというものなので、サービスエリアに入ったらためらいなく用を足しておく必要があります。

座席4列、トイレ無もなかなかですが、それよりも戦慄をおぼえたのが、車のナンバー。

4が4つも並んでいるのだ!!

「4」といえば連想しやすいあの事象。

ましてや旅客運送業では避けるべき数字と考えられているはずです。

その数字「4」を敢えて車のナンバープレートに並べる・・・それも4連続で。

「こんな物忌みなど意味がないくらい、安全運行に努めているのです!」

オリオンバスさんの妙な「自身」も読み取れますが、私はリクライニングを倒しているときもシートベルトを決して外そうとはしませんでした。

さてこの蒜山高原で、乗務員氏は乗客の就寝の準備を調えます。

各座席はカーテンで仕切られ、車窓も遮光のためカーテンで閉ざされます。

こんな山の中なんだから刺激的な光なんで入ってこねぇんじゃねぇか? とは思いつつも、わが車窓も一枚の厚手の布で閉ざされることとなりました。

外なんか見てねぇで、黙って寝ろ!

ということなんでしょうが、果たして私はすんなりと眠りにつくことができるでしょうか???

私の憂慮とは関係なしに、バスは発車。

米子自動車道から中国自動車道に入ります。

岡山県内で日付は変わり、中国地方を脱出。

高速道路も中国道から新名神に入り、西日本最大のサービスエリアといわれる宝塚北サービスエリアへ。

車内が予告なく明るくなり、サービスエリアで休憩することを知らせてきます。

それにしても・・・寝れねえなぁ。

なんだ・・・隣りの男、いびきかいて寝てやがる!

なんとなくだけど・・・私の座席、スペースを隣りに取られてねぇか?!

こうしてなかなか寝付けない私は、サービスエリアに着いたので下車・・・したかったのですが、隣人がすっかり寝入っているので、それを起こすわけにもいかず、下車を断念。

バスは東へ。

新名神から伊勢湾岸自動車道に入りました。

沿線にはナガシマスパーランド、レゴランドジャパンといった魅力あるアトラクションがあります。

そして夜景の美しい「名港トリトン」と呼ばれる3番の斜張橋を通っていきます。

まったく記憶にございません。

車窓がカーテンに覆われていたということもありますが、このあたりではそれなりに眠りにつくことができたのでしょう。

しかし、車内が急に明るくなります。

(・・・また休憩かよ)

(せっかく寝付いたころだったのに)

観覧車もある、一大ハイウェイオアシス・刈谷パーキングエリア。

真夜中では何も見えませんし、そもそも歩き回る気力もありません。

トイレを早々に済まして、そそくさとバスに戻りました。

関ヶ原は通らなかったのですが、関ヶ原くらいの経度のところを超え、いよいよ東に入りました。

深夜バスとの闘いですか? もちろん・・・

やられまくってますよぉ~。

空は明るくなっていき、夜が明けようとしています。

この期に及んではもはや寝ることはあきらめ、

朝うどんセット、うまい!

この旅最後の食事がいたって普通のフードコートめしですが、闘いの最中のめしとあってとても美味く感じました。

バスに戻ると、車内を仕切っていたカーテンが開け放たれていました。

乗務員、乗客、皆それぞれの気力を振り絞って、目的地の東京を目指していく。

バスとの闘いは最終章へ。

着いた~!!

松江からおよそ半日かけて、高速バスターミナル・鍛冶橋駐車場に到着。

所要時間11時間43分は、あの憧れのサンライズ出雲よりも25分も早いではありませんか!

しかし、サンライズは1時間半以上も前の午前7時08分に東京駅に到着しています。

嗚呼、やっぱりサンライズで帰りたかった・・・なんて深夜バスとの闘いの後ではそんなことは思い浮かぶべくもありません。

闘いをやり遂げたという感傷に浸る余裕なども全くなく、

早く柏に帰りてぇ。

早く横になりてぇ。

私は足早に、東京駅八重洲南口に入っていきました。

もう二度と深夜バスには乗るものか!!!

【今回の乗車記録】

松江駅北口 宍道湖遊覧船第二乗船場前 21時00分発

★オリオンバス 1652便コンフォート 東京行き

丸ノ内鍛冶橋駐車場 8時43分着(7分早着)

*所要時間 11時間43分

*移動距離 808km

*運賃 5,800円(当時「テレビCMセール」ということで格安で乗れました)

(この像は別のところにありますよ~)

(この像は別のところにありますよ~)