厚生年金会館「亡国のイージス」試写会。今日の試写会は御機嫌だった。

サントリーのシングルモルトウィスキープレゼンツで、試写の前にウィスキーが振る舞われた。

「亡国のイージス」が阪本順治監督と最近知って、試写会応募にも出遅れていたのだが、「上映前にシングルモルトウイスキーをご自由にお楽しみいただけます」というこの試写会を見つけ、多分にそれ目的で応募していた。

当たった時は、「プレミアの方が良かったな」と思った物の試写状を見て「ウィスキー飲み放題だ!」と喜ぶ。プレミアよりもこちらの方が嬉しかったかも。

実は、ウィスキーが苦手。嫌いと言っても良い。たまにひと口ほど味見する以外は、もう随分飲んでいなかった。

でも、”無料”、でその上、“飲み放題”(とは書いていない)と大好きな言葉が続いたら、俄然やる気。

つまみは何を持っていこうかとか、前日から検討する。

入場後、席を確保してから早速ウィスキーに挑戦。

すでにもう周りからウィスキーの香りが充満している。

まずは“山崎”の水割り。結構美味しい。思ったよりもいける。

ロックも一口頂く。こちらの方がより香り立って、舌に痺れるような強い刺激と、芳香。

そしてすぐに胃の辺りがかあっと熱くなる。

ウィスキーって、美味しい物は美味しいんだな。と改めて思った。

2杯目に”マッカラム”の水割り。こちらも飲みやすいけれど、“山崎”の方が味、香りとも美味しかった。こうやって少しずつ飲み比べ出来るのもとても楽しかった。

女性客も結構いたが、みんな結構からんからんと氷をならせてゴクゴク飲んで、お代わりしていたけれど、これから映画を観るのに大丈夫なのかと他人事ながら心配した。

さすがにウィスキーを映画の前に飲むような人は、お強いらしい。

上映前、原作者の福井晴敏氏のトークショウがあった。

サントリーの“謎2005イージスウィスキー”が出来るまでの過程などウィスキーの話が中心で、映画の話はほとんどなかった。

ウィスキーでほろ酔い気分、興味深くウィスキーの作り方をお勉強。

入場時に南アルプスの天然水と、ウィスキーを頂いて、帰りにはさらにピュアモルトウィスキーのアクアヴィーテ、ハンディボトルをお土産にくれると言う。

やるね、サントリー! お土産、しかもお酒という事でテンション上がりっぱなし。

すっかり今日一日で、長年のウィスキー嫌いを克服し、ウィスキー好きへと変貌した。

ウィスキーは、低カロリー、プリン体もほとんどなくて、ポリフェノールが入っているとか。

しかも、メラニン色素を抑制する成分があるらしいので女性にもお勧め。

ウィスキーを飲んだ後に、30分程のトークショウ。そしてシリアスな戦争物映画という事で、みんな寝ちゃうんじゃないかと心配したが、上映直前に結構大きな地震があって、それでほとんどの人が目を覚ましたらしく、映画中に寝息が聞こえる事はなかった。

ウィスキーを飲んだ後に、30分程のトークショウ。そしてシリアスな戦争物映画という事で、みんな寝ちゃうんじゃないかと心配したが、上映直前に結構大きな地震があって、それでほとんどの人が目を覚ましたらしく、映画中に寝息が聞こえる事はなかった。

もの凄い深い溜息が何度も同じ人から聞こえてきたが、それほど緊張を強いられる映像の連続というところか。

戦争物の複雑な話に弱いので、わかるかどうかと心配していたが、最小限の説明セリフで数多い登場人物の関係、名称などを説明し、とても上手にわかりやすく見せてくれたお陰で、そんな私でもギリギリついて行けた。

ただ、“せんにん伍長”は、最後まで、専任なのか、先任なのか、もしかして船員伍長なのかとか?

~3尉とか、~3左とか、1尉とか2左とか、字幕出してくれ!と思う程、聞いただけでは意味も字もわからない専門用語も多い。

「いそかぜ」と「うらかぜ」との船の名前もごっちゃになって、どちらが潜水艦で護衛艦だっけ? とか、そもそもイージスって何鑑? 航空母艦じゃないし、空母じゃないし??(←一緒?)とか。

こんな知識のない自分でも充分面白く観られたので、こういう軍関係や船関係に興味のある人、詳しい人はよりもっと深く、もっと面白く観る事ができるんだろうなとずっと思っていた。

一番良かったのは、この映画に対して当初全く興味がなかった為、予告も観ていないし、全く予備知識がゼロだった事。

「アイランド」の予告ネタバレで痛い目にあい、映画を観る前に、予告編や情報を事前に入れる事のマイナス面を強く思い知った後でも、自分がこんなにも予備知識ゼロで映画を観る事が出来るとは思っていなかった。大作になればなる程、何より自分が興味ある作品ならばどうしても無意識のうちに目や耳が開いて情報を受け取ってしまうから。

「アイランド」の予告ネタバレで痛い目にあい、映画を観る前に、予告編や情報を事前に入れる事のマイナス面を強く思い知った後でも、自分がこんなにも予備知識ゼロで映画を観る事が出来るとは思っていなかった。大作になればなる程、何より自分が興味ある作品ならばどうしても無意識のうちに目や耳が開いて情報を受け取ってしまうから。

だから、興味ない映画の方が、かえって面白く観られる場合もあるのだと知った。

HPの予告やストーリー、人物相関図などを観賞後に見て、こんな人がこうだとか、あの人がああだとか、全く知らず、全部まっさらで観られたので、初めから終わりまで映画に釘付けになれたのだと思う。

用語解説とか少し観る前に知りたかった情報もあったが、それも観る前では、自分ではどこまでがネタバレになるのか判別出来ない訳だから、結局見ないのが正解なのかもしれない。

試写会場で「亡国のイージスQ&A」本を売っていて、Q&A本を読まないとわからない程難しい映画なのか!? と観る前は心配したが、それは映画を見た後にじっくりと読めば良いと思う。

勿論原作を読んでいればネタバレも何もないのだけれど、そうでなければ中途半端な知識を入れるよりは、まっさらな頭で観た方がより楽しめる映画だと思った。

キャストがとても渋めに豪華。セリフのある役全てがよく見る、しかも一筋縄で行かないというか、見応えのある顔ばかり。

好きな役者さんばかりだったのでそれも嬉しかった。

本当に男しか出てこない(一人出てきたけど、あれは…)、男だけの熱くて、男臭い世界。

阪本順治監督の「KT」を彷彿とさせる熱い男の映画だった。

サントリーのシングルモルトウィスキープレゼンツで、試写の前にウィスキーが振る舞われた。

「亡国のイージス」が阪本順治監督と最近知って、試写会応募にも出遅れていたのだが、「上映前にシングルモルトウイスキーをご自由にお楽しみいただけます」というこの試写会を見つけ、多分にそれ目的で応募していた。

当たった時は、「プレミアの方が良かったな」と思った物の試写状を見て「ウィスキー飲み放題だ!」と喜ぶ。プレミアよりもこちらの方が嬉しかったかも。

実は、ウィスキーが苦手。嫌いと言っても良い。たまにひと口ほど味見する以外は、もう随分飲んでいなかった。

でも、”無料”、でその上、“飲み放題”(とは書いていない)と大好きな言葉が続いたら、俄然やる気。

つまみは何を持っていこうかとか、前日から検討する。

入場後、席を確保してから早速ウィスキーに挑戦。

すでにもう周りからウィスキーの香りが充満している。

まずは“山崎”の水割り。結構美味しい。思ったよりもいける。

ロックも一口頂く。こちらの方がより香り立って、舌に痺れるような強い刺激と、芳香。

そしてすぐに胃の辺りがかあっと熱くなる。

ウィスキーって、美味しい物は美味しいんだな。と改めて思った。

2杯目に”マッカラム”の水割り。こちらも飲みやすいけれど、“山崎”の方が味、香りとも美味しかった。こうやって少しずつ飲み比べ出来るのもとても楽しかった。

女性客も結構いたが、みんな結構からんからんと氷をならせてゴクゴク飲んで、お代わりしていたけれど、これから映画を観るのに大丈夫なのかと他人事ながら心配した。

さすがにウィスキーを映画の前に飲むような人は、お強いらしい。

上映前、原作者の福井晴敏氏のトークショウがあった。

サントリーの“謎2005イージスウィスキー”が出来るまでの過程などウィスキーの話が中心で、映画の話はほとんどなかった。

ウィスキーでほろ酔い気分、興味深くウィスキーの作り方をお勉強。

入場時に南アルプスの天然水と、ウィスキーを頂いて、帰りにはさらにピュアモルトウィスキーのアクアヴィーテ、ハンディボトルをお土産にくれると言う。

やるね、サントリー! お土産、しかもお酒という事でテンション上がりっぱなし。

すっかり今日一日で、長年のウィスキー嫌いを克服し、ウィスキー好きへと変貌した。

ウィスキーは、低カロリー、プリン体もほとんどなくて、ポリフェノールが入っているとか。

しかも、メラニン色素を抑制する成分があるらしいので女性にもお勧め。

ウィスキーを飲んだ後に、30分程のトークショウ。そしてシリアスな戦争物映画という事で、みんな寝ちゃうんじゃないかと心配したが、上映直前に結構大きな地震があって、それでほとんどの人が目を覚ましたらしく、映画中に寝息が聞こえる事はなかった。

ウィスキーを飲んだ後に、30分程のトークショウ。そしてシリアスな戦争物映画という事で、みんな寝ちゃうんじゃないかと心配したが、上映直前に結構大きな地震があって、それでほとんどの人が目を覚ましたらしく、映画中に寝息が聞こえる事はなかった。もの凄い深い溜息が何度も同じ人から聞こえてきたが、それほど緊張を強いられる映像の連続というところか。

戦争物の複雑な話に弱いので、わかるかどうかと心配していたが、最小限の説明セリフで数多い登場人物の関係、名称などを説明し、とても上手にわかりやすく見せてくれたお陰で、そんな私でもギリギリついて行けた。

ただ、“せんにん伍長”は、最後まで、専任なのか、先任なのか、もしかして船員伍長なのかとか?

~3尉とか、~3左とか、1尉とか2左とか、字幕出してくれ!と思う程、聞いただけでは意味も字もわからない専門用語も多い。

「いそかぜ」と「うらかぜ」との船の名前もごっちゃになって、どちらが潜水艦で護衛艦だっけ? とか、そもそもイージスって何鑑? 航空母艦じゃないし、空母じゃないし??(←一緒?)とか。

こんな知識のない自分でも充分面白く観られたので、こういう軍関係や船関係に興味のある人、詳しい人はよりもっと深く、もっと面白く観る事ができるんだろうなとずっと思っていた。

一番良かったのは、この映画に対して当初全く興味がなかった為、予告も観ていないし、全く予備知識がゼロだった事。

「アイランド」の予告ネタバレで痛い目にあい、映画を観る前に、予告編や情報を事前に入れる事のマイナス面を強く思い知った後でも、自分がこんなにも予備知識ゼロで映画を観る事が出来るとは思っていなかった。大作になればなる程、何より自分が興味ある作品ならばどうしても無意識のうちに目や耳が開いて情報を受け取ってしまうから。

「アイランド」の予告ネタバレで痛い目にあい、映画を観る前に、予告編や情報を事前に入れる事のマイナス面を強く思い知った後でも、自分がこんなにも予備知識ゼロで映画を観る事が出来るとは思っていなかった。大作になればなる程、何より自分が興味ある作品ならばどうしても無意識のうちに目や耳が開いて情報を受け取ってしまうから。

だから、興味ない映画の方が、かえって面白く観られる場合もあるのだと知った。

HPの予告やストーリー、人物相関図などを観賞後に見て、こんな人がこうだとか、あの人がああだとか、全く知らず、全部まっさらで観られたので、初めから終わりまで映画に釘付けになれたのだと思う。

用語解説とか少し観る前に知りたかった情報もあったが、それも観る前では、自分ではどこまでがネタバレになるのか判別出来ない訳だから、結局見ないのが正解なのかもしれない。

試写会場で「亡国のイージスQ&A」本を売っていて、Q&A本を読まないとわからない程難しい映画なのか!? と観る前は心配したが、それは映画を見た後にじっくりと読めば良いと思う。

勿論原作を読んでいればネタバレも何もないのだけれど、そうでなければ中途半端な知識を入れるよりは、まっさらな頭で観た方がより楽しめる映画だと思った。

キャストがとても渋めに豪華。セリフのある役全てがよく見る、しかも一筋縄で行かないというか、見応えのある顔ばかり。

好きな役者さんばかりだったのでそれも嬉しかった。

本当に男しか出てこない(一人出てきたけど、あれは…)、男だけの熱くて、男臭い世界。

阪本順治監督の「KT」を彷彿とさせる熱い男の映画だった。

千代田区公会堂

千代田区公会堂 屋上で授業をさぼった事とか。夜中の校舎に忍び込んで一夜を明かした事とか。

屋上で授業をさぼった事とか。夜中の校舎に忍び込んで一夜を明かした事とか。 でも、号泣していたので拍手が出来なかった。

でも、号泣していたので拍手が出来なかった。

映画の前に小栗康平監督と立松和平氏のトークショウがあった。

映画の前に小栗康平監督と立松和平氏のトークショウがあった。 シーンの多くは、とても引いた画から始まり、人物に寄って行っても、最高でバストアップまで。

シーンの多くは、とても引いた画から始まり、人物に寄って行っても、最高でバストアップまで。

江戸時代末期、アメリカから駿河の国の小藩に流れ着いた黒人三人が、音楽好きの大名と出会い、城中でジャムセッションを繰り広げる姿を描く。筒井康隆原作の同名小説の映画化。

江戸時代末期、アメリカから駿河の国の小藩に流れ着いた黒人三人が、音楽好きの大名と出会い、城中でジャムセッションを繰り広げる姿を描く。筒井康隆原作の同名小説の映画化。

勝手に"逆境ナイン"とか"アストロ球団"とか、野球の試合中にダイナマイトがどっかんどっかんなっている絵を想像してしまっていた。

勝手に"逆境ナイン"とか"アストロ球団"とか、野球の試合中にダイナマイトがどっかんどっかんなっている絵を想像してしまっていた。

今回はマコちゃんが加山雄三とともに主役ながらも、中国人スパイという役柄で、コメディ演技も板について良い感じ。

今回はマコちゃんが加山雄三とともに主役ながらも、中国人スパイという役柄で、コメディ演技も板について良い感じ。

カラーならでは!とその良さを改めて感じたのは、司葉子がまるで着せ替え人形のように、カラフルな洋服を何着も見せてくれる事。

カラーならでは!とその良さを改めて感じたのは、司葉子がまるで着せ替え人形のように、カラフルな洋服を何着も見せてくれる事。

江分利満氏が回想し、随筆風小説に書くのは、戦争の勃発から戦後、父親(

江分利満氏が回想し、随筆風小説に書くのは、戦争の勃発から戦後、父親( 池袋新文芸座「追悼・岡本喜八監督の軌跡」特集で、

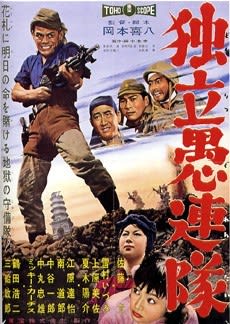

池袋新文芸座「追悼・岡本喜八監督の軌跡」特集で、 「独立愚連隊」では、戦時中の、それも最前線で敵に囲まれた状況とは思えない程の軍人達の乗りの軽さ、コメディタッチに初めから戸惑ったが、実際極限状態にあればこそ、しかもそれが長く続けば続くほど、人はユーモアを必要とせずにはいられなくなるのかもしれないと段々と思うようになった。

「独立愚連隊」では、戦時中の、それも最前線で敵に囲まれた状況とは思えない程の軍人達の乗りの軽さ、コメディタッチに初めから戸惑ったが、実際極限状態にあればこそ、しかもそれが長く続けば続くほど、人はユーモアを必要とせずにはいられなくなるのかもしれないと段々と思うようになった。

今でこそハーフっぽい顔だちでキュートとか、ファニーフェイスの魅力で主役も当然と思うけれど、「当時は所謂二枚目、美男美女しか役者になれなかった、ならなかった」「まこちゃん(佐藤允)が主役をやるというのは凄い事」(「独立愚連隊西へ」出演の久保明さん談)だったらしい。ポスター→を見て、初め

今でこそハーフっぽい顔だちでキュートとか、ファニーフェイスの魅力で主役も当然と思うけれど、「当時は所謂二枚目、美男美女しか役者になれなかった、ならなかった」「まこちゃん(佐藤允)が主役をやるというのは凄い事」(「独立愚連隊西へ」出演の久保明さん談)だったらしい。ポスター→を見て、初め 猿メイクの

猿メイクの 早川役の

早川役の エキストラ300名が参加したシーンで、ただザザーっと人の群れが蠢いているだけなのだけれど、何とも言えない恐ろしさを感じた。

エキストラ300名が参加したシーンで、ただザザーっと人の群れが蠢いているだけなのだけれど、何とも言えない恐ろしさを感じた。

そして、映画はのっけから笑わせてくれる。

そして、映画はのっけから笑わせてくれる。

ドラマの

ドラマの