Panasonic シェーバー ラムダッシュ ES8237の充電池の交換の覚え書き。

買ってから約4年。なんか充電しても電池が長持ちしなくなってきたし、シェーバーの音も弱くなってきた気がする。

リニアスムーザー(約13,000ストローク/分リニアモーター駆動)ほどの力を感じなくなってきた。

そこで内蔵の電池の交換をすれば良いのだろうと思って電池をどう入手しようか考えていたところ、ココで売っていることが分かったので買ってみた。

送料込みで800円位。

これなら自分で電池交換してみようかな?と思う金額である。

用意するもの。

まず分解するシェーバー(笑)

精密ドライバー(+)

精密ドライバー(-)…無くても何とかなる

作業前に(重要)

作業中の誤動作を防ぐため、分解前にシェーバーのスイッチを入れてヘタレている内蔵の電池を使い切り、誤ってスイッチを触ってもシェーバーが動かないようにしておく。

(マニュアルP.39の廃棄電池の処分方法に同様の記載有)

まず、マニュアルP.39の廃棄電池の処分方法を確認しながら分解を開始する。

このとき、ネジの長さが異なるネジがあるので分解手順番号などで個々のネジを把握しておく。

マニュアルがない場合はココからダウンロードする。

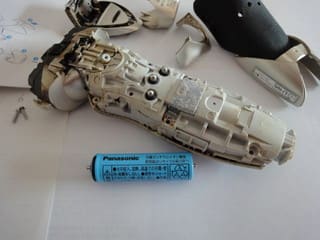

↑電池ケースを開けるところまで。

ここまで簡単に外せる。意外と内部は汚れていた…。

↑新しい電池(ES8176L2507N)とシェーバー(ES8237)

↑電池ケースを開けたところ。

旧電池はNationalとの記載が。

電池取り外しには、電池の端子部分がピンになっており、精密ドライバー(-)でピン部分を本体部から持ち上げてやることにより外せる。

電池取り外しの前に端子の位置を確認し、くれぐれも電池を逆に取り付けないこと。

↑交換後。新しいPanasonicの電池。

電池交換後はマニュアルの順番と逆順に戻していく。

ポイントは電池ケースであろう。防水のためパッキンが付いているので丁寧に組み直すこと(難しくはない)

作業時間はおおよそ10分もかかるかどうか。

まあ取り外しに難しい部分もないので分解は楽。

これでメーカーに電池交換を依頼すれば、数千円の工賃と数日間の預かり日数がかかり、その間のひげそりに窮することになる。

そして、交換後スイッチを入れても動かない!

そう、まずは充電である。

充電完了後に動かしてみると音が変わった。というよりそういえば買ったときってこんな音だったね。と音の違いで電池交換の効果が分かる。

電池の持ちも良くなるはずである。

気分的にも新品のシェーバーのようで、これでまた数年使えると思うとうれしい。

本体の防水性能の維持が唯一の疑問だが、まぁ、この問題は放置。心配なら、防水ゴムも取り寄せておいて交換するか?そもそも売っているのか?

正直言って、シェーバーの保証期間は1年であるから、4年経ってしまえば分解しても怖くはないところ。保証切れが前提で電池交換をしているわけだから、防水性能も自己責任である。

作業後、中の電池をまじまじと見たが、電極部の加工さえなければ単3充電池であろう。そのため市販の充電池を改造する方法もあるかもしれないが、純正品がそれほど高くないため、加工用パーツの入手と加工作業を考えるとあまりお勧めできない。

以上、あくまで自分のやり方であり、これを読んで作業をしても一切の責任は持たない。

作業は自己責任でお願いします。

これはあくまでわたしの覚え書きである。

ただのメモ。

質問は受け付けない。

ちなみにはじかれたネットブックの仕様。

Acer ASPIRE ONE A150

OS WinXP HE

CPU Atom N270 Memory 1GB

HDD 120GB

結論としては、上記スペックには問題はなく、問題はネットブックの画面解像度であった。

インストールをしようとすると画面解像度が1024x600であるため、ZoomBrowserの要求する最低限の画面解像度1024x768を確保できず、インストールが終了してしまうのである。

これに強制的にZoomBrowserをインストールをするには、以下の手順で進める。

1.画面の任意のところで右クリックして「画面のプロパティ」を出す。

2.「設定」タブをクリックして「詳細設定」をクリック。

3.「モニタ」タブをクリックして、モニタの設定の「このモニタでは表示できないモードを隠す」のチェックを外す。

4.「OK」をクリックして詳細設定を閉じた後、「画面の解像度」のスライドを任意の解像度まで上げる。最低限の1024x768の解像度でよい。

5.「OK」をクリックして画面のプロパティを閉じれば、スクロールこそ必要であるが、1024x768の解像度が出来上がり。

6.ZoomBrowserのインストーラを起動すればインストールが出来る。

7.インストール後は元の画面解像度に戻してもZoomBrowserは起動できる。

Photo Storageの出来上がりである。

ZoomBrowserは十分ビューワーとなる。

Digital Photo Professionalもインストール可能であるが、現像作業はCPUに負担がかかり現実的ではない。Digital Photo Professionalの起動時には1024x768の解像度が要求されるし、液晶はそれなりのモノでしかないため、色の管理も考えるとこのマシンじゃ現像作業はやらないなぁ。

目的はtsファイルじゃ容量食いすぎなので、DVDに保存してデジタルのテレビ(16:9)で見たときにそこそこ見れるようにするもの。

HD画質は当然保てない。SD画質レベルの話。

①まず、BonTsDemux mod 10k7を使い、tsファイルをmpgファイルに変換。

BonTsDemux mod 10k7のcap_sts_sea.iniに以下の設定を追加する。

DVD_1h_856の設定(設定の名前はあくまで覚え書きである。)

DVD_1h_856 =-target ntsc-dvd -s 856x480 -b 8000k -aspect 16:9 -acodec ac3 -ar 48000 -ab 192k -vol 256 -y

DVD_1h_856_EXT = mpg

で、tsファイルをmpgファイルに変換。

この変換を行うと通常のDVDに90分強記録できる。

この変換でファイルは16:9のアスペクト比を維持し、強制的に16:9でワイドである。

②DVD Flickに「タイトルを追加」でファイルを配置。

必ず配置したすべてのタイトルは「タイトルを編集」でWidescreen(16:9)であることを確認してライティング。

これで帯付きDVD(16:9)の出来上がり。

必要に応じてタイトルを入れるなどするとよい。

そこそこ見れる画質だと思う。

保存にも楽だし。

あくまで自分のやり方で、一切責任は持たないし、なんでこのピクセルなんだ?という質問は受け付けない。

あくまでわたしの覚え書きである。

ただのメモ。

質問は受け付けない。

目的は現在はアナログ(4:3)で見て、将来デジタル(16:9)で見たときにそこそこ見れるようにするもの。

デジタルで見るときはフル表示(拡大表示)をすること前提。

HD画質は当然保てない。SD画質レベルの話。

①まず、BonTsDemux mod 10k7を使い、tsファイルをmpgファイルに変換。

BonTsDemux mod 10k7のcap_sts_sea.iniに以下の設定を追加する。

DVD_1h_360の設定(設定の名前もあくまで覚え書きである。)

DVD_1h_360 =-target ntsc-dvd -s 640x360 -b 8000k -aspect 16:9 -acodec ac3 -ar 48000 -ab 192k -vol 256 -y

DVD_1h_360_EXT = mpg

で、tsファイルをmpgファイルに変換。

この変換を行うと通常のDVDに90分強記録できる。

この変換でファイルは16:9のアスペクト比を維持している。

②DVD Flickに「タイトルを追加」でファイルを配置。

必ず配置したすべてのタイトルは「タイトルを編集」でNormal(4:3)にしてライティング。

これで帯付きDVD(4:3)の出来上がり。

必要に応じてタイトルを入れるなどするとよい。

ちなみにDVD Flickは猫科研究所のものを使っている。

あくまでわたしの覚え書きである。

ただのメモ。

質問は受け付けない。